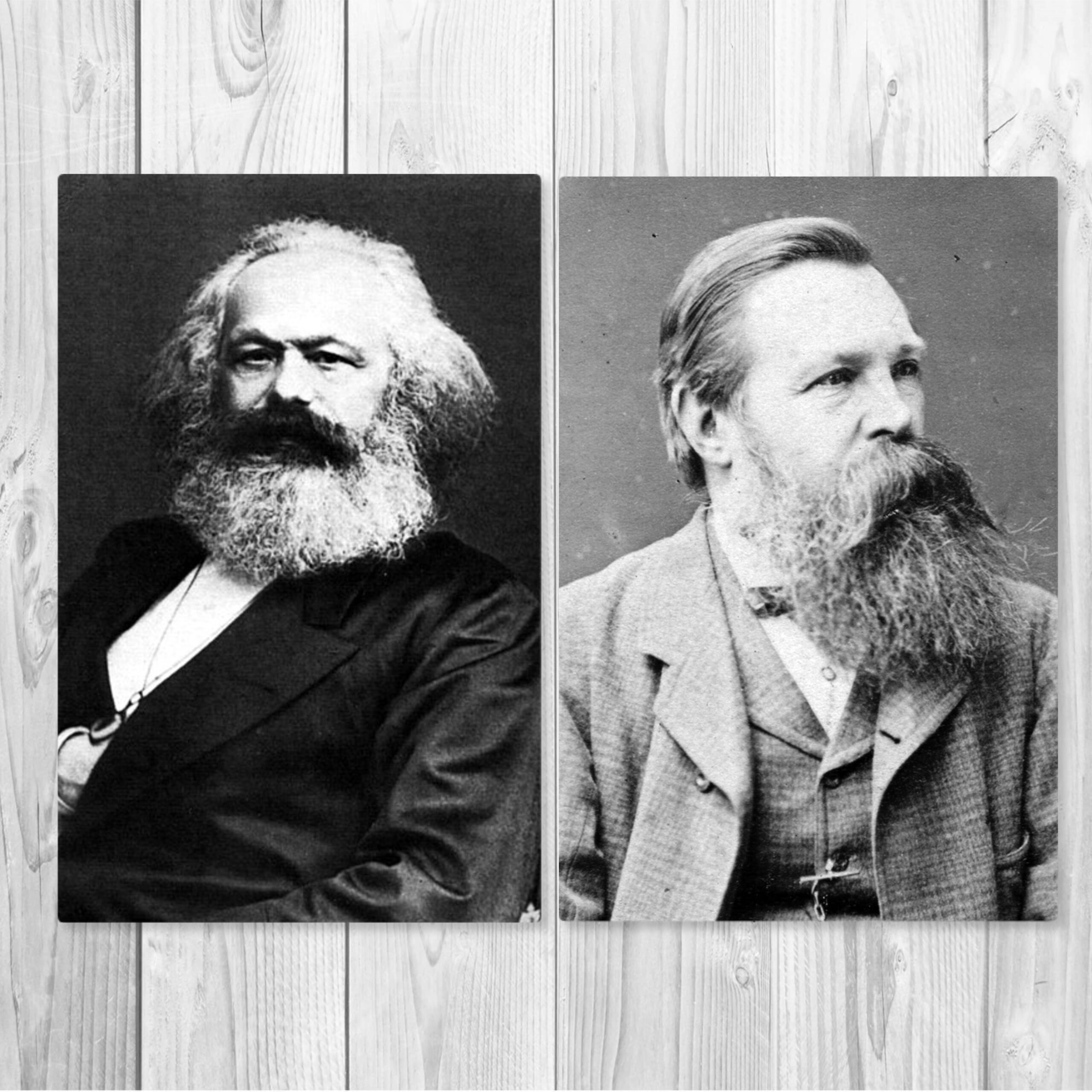

(19)産業革命の中心地マンチェスターの地獄絵図~エンゲルスはそこで何を見たのか

エンゲルスが働いた産業革命の中心地マンチェスターの地獄絵図「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(19)

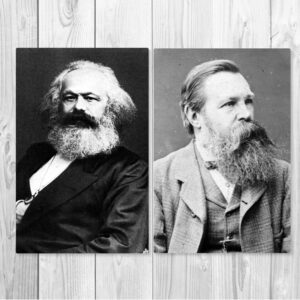

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

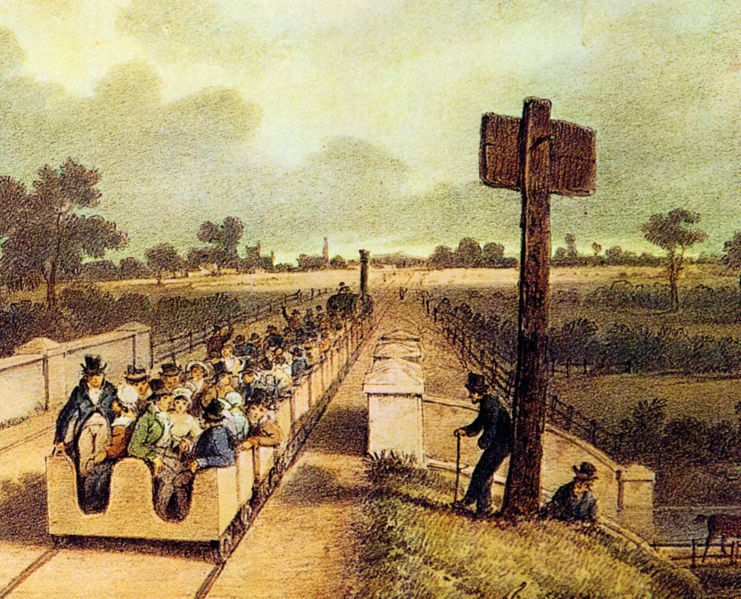

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

マンチェスターの地獄絵図

エンゲルスは1年間のベルリンでの兵役を終えた1842年、イギリスへ旅立ちました。

その旅の途中、ドイツの共産主義者モーゼス・ヘスから直接指導を受け、熱烈な共産主義者となったところまで前回の記事「(18)共産主義の始まりとドイツの共産主義者モーゼス・ヘスがいかにマルクス、エンゲルスに影響を与えたかについて」でお話ししました。

そして今回の記事ではエンゲルスがこれから滞在することになるマンチェスターについてお話ししていきます。

エンゲルスがなぜマンチェスターを訪れたかといいますと、彼の父が共同経営者となっている「エルメン&エンゲルス商会」がそこにあったからでした。彼の父は哲学にのめり込み急進的な言動を繰り返す息子を商人として鍛え直すために、エンゲルスをマンチェスターに送ったのでした。(もちろん、会社経営の面でも必要でしたが)

ヴィクトリア朝時代のマンチェスターについて、われわれが知っていると考えることのじつに多くがそれ自体、エンゲルスの産物であり、彼が書いた痛烈な文章なのだ。二十四歳という若さで書かれた『イギリスにおける労働者階級の状態』は、二十世紀になって都市化するイギリスの恐怖、搾取、それに階級闘争を簡潔に記した読み物となっていた。

だが、エンゲルスの作品は、産業都市と、なかでもマンチェスターに関するずっと広範にわたる読み物―知られているものもあったが、エンゲルス自身は知らないものもあった―の一部をなしている。

「ラショムからマンチェスターに入ると、オックスフォード・ロードの南端にあるこの町は、もうもうと立ち込める煙の渦のような様相を帯び、ダンテの地獄の入り口よりも人を寄せつけない」と、協同組合運動のパイオニア、ジョージ・ジェイコブ・ホリョークはマンチェスターについて典型的な反応を示した。「事前の知識がなければ、なかへ入る勇気は誰ももたないだろうと、私には思われた」

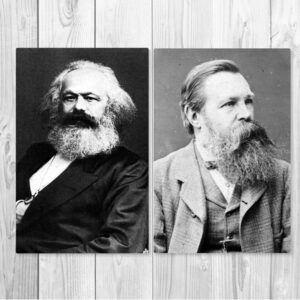

ヴィクトリア朝時代の人びとの頭のなかでは、木綿都市は近代性のあらゆる恐怖を象徴していた。ここは産業革命の〈衝撃都市〉であり、蒸気機関時代の恐ろしい変革を表わす不快な言い換えとなっていた。一八〇〇年から一八四一年のあいだに、マンチェスターおよび隣接するソルフォードの人口は、好景気の繊維産業を背景に、九万五〇〇〇人から三一万人以上にまで増加した。

これらの産業は―〔ドイツの〕バルメンやエルバーフェルト同様に―新しいことを考え、事業を興す文化と、労働力の予備軍、それに綿の紡績にとって必要な湿気の多い気候のおかげで繁栄した。

起業家で発明家でもあったリチャード・アークライト―ダーウェント川流域沿いで水力を利用して織機を動かす斬新な方法で、綿糸の製造を先駆けた人物―は、一七八〇年代末にマンチェスターで綿紡績の目的に蒸気動力を最初に利用した人だった。

一八一六年には、彼のシュードヒルの工場に、さらに八五カ所の蒸気動力による工場が加わり、一万二〇〇〇人近い男女および子供を雇用するようになった。一八三〇年には、ランカシャー州に五五〇以上の綿の紡績・紡織工場が建ち並び、一〇万人をはるかに超える労働者が働くようになった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P109-110

※一部改行しました

エンゲルスはこうした産業革命がもたらす深刻な状況を自分の全身を通して感じていくことになります。

単なる綿産業の中心地ではないマンチェスター~地獄でありながら人を惹きつけ続ける街

周囲のオールダムやアシュトン、ステーリーブリッジなどの町とは異なり、マンチェスターは単なる綿産業の中心地ではなかった。ここは市場であり、流通拠点であり、金融の中心でもあり、綿のエ場と同じくらい、建設産業や近隣の市町村との商業上のつながりにも依存していた。

マンチェスターの最も裕福な市民は、ヴィクトリア朝時代の伝説の工場主たちと同様に、銀行家や醸造家、あるいは貿易商などであった。とはいえ、煙に包まれた工場や、貧困層と〔ギリシャ神話の〕ミダス王ほどの金持ちが好対照をなすコットンポリスのイメージは、産業化の意味を探りたいと考える者にとっては、この街を磁石のごとくに変えていた。

ここでは、ヨーロッパ文明に蒸気の時代が何をもたらしたのかが如実に示されていた。たとえば一八三三年には、アメリカで民主主義を勉強したばかりのアレクシ・ド・トクヴィルが、「この新しい黄泉の国」に向かった。マンチェスターに近づくにつれ、トクヴィルは「丘の上にそびえる三〇から四〇の工場」が、汚れた廃棄物を吐きだすのを目にした。実際には、彼はマンチェスターを見る前から、その音を聞いていた。なにしろ、ここを訪れる者は誰一人として「きしみ音を立てる機械の歯車」や、「炉の騒音」や、「ボイラーからでる蒸気の甲高い音」、「規則的に刻む機織音」から逃れることはできないからだ。

四方八方に広がる汚れた市内に入ると―エンゲルスがヴッパータールで感じたように―彼はここが「悪臭を放ち、川は淀み、通過する工場のせいで一〇〇〇もの色に染まっている」ことに気づいた。それでも、「この汚れた廃水から、人間の産業が最大の川となって流れ出て、世界中を豊かにしている。この汚れた下水から、純金が流れでるのだ」

そう考えたのはこのフランス人観察者だけではない。一部には商業的なつてを通じて、また産業情報を求めての公式要請(イギリスの急速な繁栄に動揺したますます多くのプロイセン官僚から)で、ドイツから歴史家のフリードリヒ・フォン・ラウマー、作家のヨハンナ・ショーぺンハウアー、プロイセンの官僚ヨハン・ゲオルク・マイール、それにオットー・フォン・ビスマルクまで大勢の訪問者が、ヒューム、チョールトン、アードヴィックなどに詰めかけていた。

マイールは「マンチェスターにある五階建て、六階建ての高さにそびえる何百もの工場」に魅せられた。「これらの建物の横にある巨大な煙突からは、黒い石炭の蒸気が吐きだされているので、ここでは強力な蒸気機関が使用されていることがわかる……。家々はそのため黒ずんでいる」。

数年後、フランスからきたリべラルなジャーナリスト、レオン・フォーシェもやはり「この沼沢地から吐きだされる霧と、数え切れないほどの煙突から吹きでる煙の雲」に驚愕した。彼にとって同じくらい胸が悪くなるのは、河川の状態だった。「マンチェスターを流れる川は、染料の廃水であふれているため、染色バットのように見える。光景全体が憂鬱なものだ」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P110-111

※一部改行しました

おぞましいほどの環境破壊をもたらしているマンチェスターの工場群ですが、その一方でこの地獄のような光景は事業化や官僚だけでなく、思想家や作家、芸術家も惹きつけていました。極端なものを見てみたい、時代の行く先を最も示しているだろうこの地獄をこの目で見てみたいという思いを彼らに抱かせたのでありました。

ちなみにこの箇所で出てくるヨハンナ・ショーペンハウアーはあの有名な哲学者ショーペンハウアーの母です。

上の伝記ではショーペンハウアー母子の愛憎絡み合った関係を知ることになったのですが、まさかエンゲルスの伝記でショーペンハウアーの母と出会うことになるとは思ってもいませんでした。

工場での劣悪な労働環境

工場内で見られる光景も、同じくらい地獄絵だった。マンチェスターはその労働倫理で知られていた。

「汝は聞いたか、健全な耳で」と、ヴィクトリア朝時代の賢人トマス・カーライルは問いかけた。

「マンチェスターが月曜の朝、時計が五時半を告げると目覚めるのを。その一〇〇〇もの工場が、大西洋の潮流のとどろきのように一斉に動きだし、一億個もの糸巻きや紡錘がみなそこでハミングを始める。それはおそらく、汝がよく知っていればだが、ナイアガラと同じくらいか、それ以上に崇高なものなのだ」。

工場主たちは、後述するように、効率よく時間を管理することにことさら熱心だった。のちに桂冠詩人となったロバート・サウジーがマンチェスターのある工場を訪れたとき、工場主は誇しげに彼にこう告げた。「わが社には怠惰というものは存在しない」。児童労働者は朝五時には出社し、三〇分で朝食をすませ、三〇分で夕食をとったあと、夕方の六時に退社した。その時点で、次のシフトの子供たちと勤務交代する。「歯車は決して止まらない」。

その結果、ドイツの紀行作家ヨハン・ゲオルグ・コールによれば、新しい人種が誕生していた。「何千人もの男や女や子供があらゆる場所で長い行列をつくり、あらゆる方向に急ぎ足で向かっていた。彼らは一言も話さないが、綿の衣服に凍えた手を押し込みながら、舗道沿いに重い足取りで陰惨かつ単調な職場へと急いだ」。

フランスの歴史家イポリット・テーヌは、マンチェスターは「ゼリーでつくられた壮大な兵舎であり、四十万の人びとのための〈作業家屋〉であり、重労働を科す刑務所」に過ぎないと考えた。何万人ものを労働者が囲いに入れられ、厳しく管理されながら頭を使わない作業に従事し、「手は活発に、足は動くことなく、くる日もくる日も」過ごす様子に彼は愕然とした。「これ以上に怒りに満ち、人間の本能に逆らうような暮らしがありうるだろうか?」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P111-112

※一部改行しました

深刻な環境破壊だけでなく、大人も子供も動員した地獄のような労働環境がマンチェスターでは蔓延していたのでありました。

産業革命がもたらした階級対立

プロレタリアートとブルジョワを分断する金銭による生々しい境界線は、埋めることのできない社会の溝を表わしていた。キャノン・リチャード・パーキンソンはマンチェスターについて、「金持ちと貧乏人のあいだの距離がこれほど開いた町は、世界中どこにもない」と主張した。実際、「綿紡績の親方とその従業員のあいだには、ウェリントン公爵とその地所で働く最も貧しい作業員のあいだよりはるかに少ない会話しか、個人的に交わされなかった」。

密集した都市空間内のこの分断―物理的に近くにいるのに、社会的には羨望を生む格差がある状態―は、レオン・フォーシェに強烈な印象を与えた。マンチェスターには「一つの町のなかに二つの町があり、一方の区画は広々として空気も新鮮で、健康的な暮らしを送れる食糧もある。だが、もう一方では、毒を吐きだし、命を縮めるあらゆるものがある」と、彼は描写した。

一八四五年にべンジャミン・ディズレーリは、彼の宣言書であり小説である『シビル、あるいは二つの国民』の中心に、この階級分離の感覚を据えた。いまや一つの都市のなかに、金持ちと貧乏人が二つのまるで異なる民として暮らしている、と彼は嘆いた。

「双方のあいだにはなんのやりとりも、なんの同情もない。まるで異なる地域の住民のように、あるいは異なる惑星の住民のように、お互いの習慣、思考、感情について何も知らない……異なった血統で形成され」、異なった食べ物を食べ、異なった法律で統治されている。これは潔癖なまでにトーリー党を支持する側から見た、差し迫る階級闘争の衝撃的な描写であった。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P114-115

※一部改行しました

こうした同じ町に全く違った階級の人から成るもう一つの街が生まれるというのは、まさしくロンドンもパリも一緒でした。

あの『レ・ミゼラブル』で有名なヴィクトル・ユゴーもまさしくこうした大都市の実態を告発した一人です。

貧困と都市汚染が蔓延するパリにおいて彼は貧民窟の調査に赴き、その悲惨な実態をこの本で告発しています。

大きな路地一つを隔てるだけで別世界が広がる街・・・

階級対立が過激化していく土壌がヨーロッパ中にどんどん広がっていったのがこの時代でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント