目次

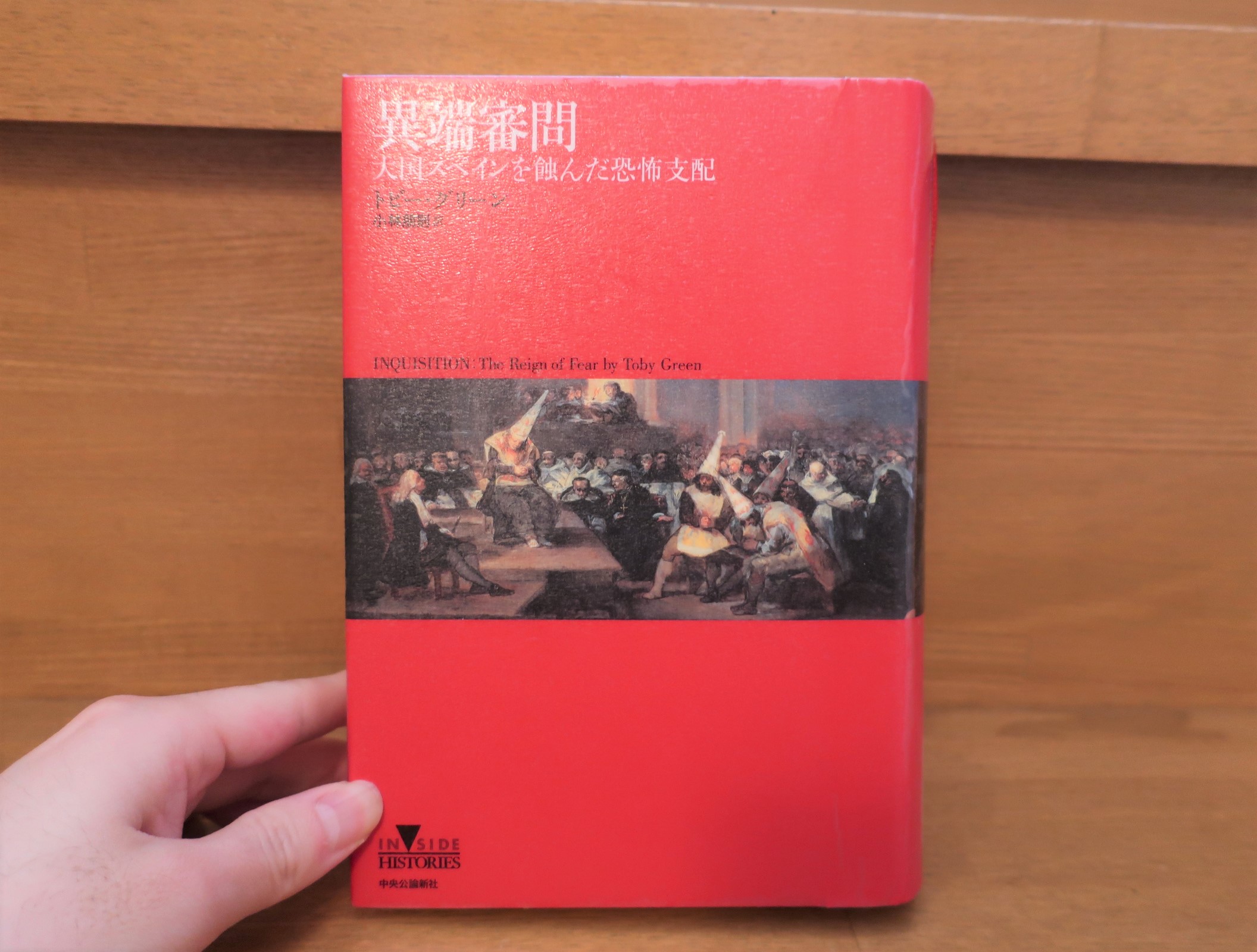

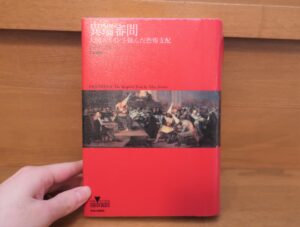

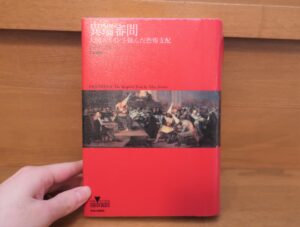

トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑺

今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。

あわせて読みたい

トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖支配』あらすじと感想~ソ連や全体主義との恐るべ...

この本で見ていくのはまさしくスペイン・ポルトガルで行われた異端審問です。

この異端審問で特徴的なのは、宗教的なものが背景というより、政治的なものの影響が極めて強く出ているという点です。

この点こそ後のスターリンの大粛清とつながる決定的に重要なポイントです。

私がこの本を読もうと思ったのはソ連、特にスターリンの粛清の歴史を学んだのがきっかけでした。

スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。

こうしたソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。

異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。

そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。

ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。

あわせて読みたい

『カラマーゾフの兄弟』大審問官の衝撃!宗教とは一体何なのか!私とドストエフスキーの出会い⑵

『カラマーゾフの兄弟』を読んで、「宗教とは何か」「オウムと私は何が違うのか」と悩んでいた私の上にドストエフスキーの稲妻が落ちます。

私は知ってしまいました。もう後戻りすることはできません。

これまで漠然と「宗教とは何か」「オウムと私は何が違うのか」と悩んでいた私に明確に道が作られた瞬間でした。

私はこの問題を乗り越えていけるのだろうか。

宗教は本当に大審問官が言うようなものなのだろうか。

これが私の宗教に対する学びの第二の原点となったのでした。

この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います。

では早速始めていきましょう。

権力を手にした者たちの腐敗

プラド美術館所蔵、ベルゲーテ『異端審問』Wikipediaより

これで議論は、隣人どうしが抱いた憎しみの核心に到達したようだ。現在も残る諸都市や、もう残骸しか残っていない町の跡を巡りながら、性的な問題も含め、さまざまな疑問を考えてきた。異端審問は、どのようにして日常生活に入り込んだのか?なぜ人々は、血も涙もない処罰に従ったのか?これについては前章までに、みんながやっているから自分もやるという意識や、監視が許可された満足感があったことを確認した。しかし、こうした意識を利用するには、全体を統括できる組織がなくてはならなかった。

その先は、当時こそ珍しかったが、今ではよく聞く話である。異端審問は実務手続きを詳細に定めており、その点が異端審問を近代的な迫害機関の先駆けとして際立たせる特徴となっている。迫害の実施とともに権力奪取への道が開け、権力を得ると本来純潔であるべき組織の腐敗が始まった。異端審問は、理論的には神の道具だったが、その実態は実に人間臭かった。

腐敗自体は、特に驚くことではない。本書ですでに触れたように、残虐な仕打ちは多いし、異端審問官による性的略奪も頻発している。(中略)

当時の社会的束縛を考えると、こうした横暴な者たちには人々を惑わせ従わせるところがあった。罰する権力と許す権力を持っていたからである。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P324-325

ここからいよいよこの本の核心に入っていきます。

皆さんもお気づきのように、まさしくこれはソ連時代ともリンクしていきます。

スパイ網の整備

権力の集中状態は、当然ながら異端審問官個人の性格だけで生み出されたものではない。権威を制度全体に広めて末端の官吏にまで伝える複雑な管理組織が不可欠である。また、集中を進めるためには国家の承認も必要だ。なぜならポルトガルとスぺインの異端審問は、教皇庁の意向ではなく、各国の国内事情から生まれたものだったからだ。(中略)

こうして整備されたスパイ網によって、異端審問の活動は日常生活にまで入り込むようになり、属僚一人一人の権力が次第に大きくなっていった。最盛期には、ファミリアール(※異端審問のスパイ ブログ筆者注)はスぺイン全土で二万人以上いた。

以後、一七世紀半ばに異端審問そのものの衰退が始まるまで、どんなに小さな村であっても、問題行動を当局に報告するスパイなどいないと断言することはできなかった。

一六〇〇年には、遠く離れた中央アメリカのグアテマラ植民地ですら六〇名から一〇〇名おり、植民地でファミリアールのいない町は一つもなかった。

一方ポルトガルでは、スぺインと合同した一五八〇年以前にファミリアールは一八名しかいなかったが、一六四〇年には一六〇〇名が活動していた。

権力を日常的に乱用するのは異端審問官だけではなくなった。手下であるファミリアールも、ポルトガルとスペイン本国および植民地で、町や村に住む人々の重荷となった。

※一部改行しました

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P339-340

スパイがどこにいるかわからない。

権力の維持のために秘密警察を利用し、体制を守ろうとするのは中世スペインですでに大々的に行われていたのでありました。

権力こそ正義であり、権力さえあればどんな不正も許される

ファミリアールの数は一七世紀半ば以降から減っていくが、特にスぺインでは、任命前に異端審問所がかなりの財産を要求したため、彼らの偽善ぶりや悪行三昧は、最初から最後までついになくなることはなかった。敬虔ぶって体裁を取り繕うことさえしなかった。(中略)

本物であれ偽者であれ、ファミリアールを名乗る者に財産を奪われるのを黙って見ているしかなかったのだから、ファミリアールはよほど恐れられていたに違いない。彼らには恥も外聞もなかった。権カさえあればどんな不正も許されると、アルバセテ地区のファミリアール、フランシスコ・ラミーレスは考えていた。

若い頃のラミーレスは、褒められた青年ではなかった。地元の教会にあるイエス像から服を剥ぎ取って身にまとい、夜の町に繰り出してお化けだと言って人々をしょっちゅう驚かせていた。その格好で女性の家に行って情事にふけることもあった。さらには、女友達を妊娠させ、言い含めて中絶させたこともある。そんなことだけに熱心な人物がファミリアールになったところで、性格が改まるはずはない。自分の気に食わない人間を片っ端から脅し始めた。他人の人生など、彼にとってはおもちゃにすぎない。嫌っていた地元の助祭を、助祭の出身地イェステまでピストルを振り回しながら追いかけたことさえあった。(中略)

異端審問所の官吏が、上は異端審問官から下は牢番に至るまで権力を乱用していたことは、この制度がイべリア社会で強大な権力を持っていた証拠だ。

イタリア人旅行家レオナルド・ドナートは一五七三年、異端審問所は「きわめて強力で莫大な権限」を持っており、「スぺインにこれ以上強い権限があるとは、どうにも信じられない」と書いている。

一七世紀初頭になると異端審問所は、スペインから金銭を持ち出す者を罰してほしいなど、本来の役割とは無関係の業務を人々から請願されるようになった。異端審問所に頼ったのは、これがスぺインで最も強力な組織だからであり、それだけの権力を持っていると人々が知り、その権力を恐れるようになっていたからであった。

※一部改行しました

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P344-348

権力を持った人間がそれを悪用する恐ろしさがこの箇所では感じられると思います。

「権力こそ正義であり、権力さえあればどんな不正も許される」

このことはまさしくソ連時代のレーニン、スターリンが掲げていたお題目でした。

あわせて読みたい

(11)「我々には全てが許されている」~目的のためにあらゆる手段が正当化されたソ連の暴力の世界

今回の箇所ではレーニンの革命観が端的に示されます。

レーニンが権力を握ったことで結局党幹部は腐敗し、平等を謳いながら餓死者が多数出るほど人々は飢え、格差と抑圧が強まったのも事実でした。そしてスターリン時代には抑圧のシステムがさらに強化されることになります。

あわせて読みたい

(13)レーニン崇拝、神格化の始まりとソ連共産党官僚の腐敗

マルクス主義、社会主義、資本主義など、ソ連の話はイデオロギー論争として語られることが多いです。

しかし、それらの議論ももちろん重要なのですが、どの主義であろうと、権力を握った人間がどうなるのか、官僚主義はどういった危険があるのか、平等な分配はありえるのかなどの問題は人間の本質に関わる問題であるように思います。

あわせて読みたい

メリグーノフ『ソヴィエト=ロシアにおける赤色テロル(1918~1923)』あらすじと感想~レーニン時代の...

ソ連時代に一体何が起きていたのか、それを知るために私はこの本を読んだのですが、想像をはるかに超えた悲惨さでした。人間はここまで残酷に、暴力的になれるのかとおののくばかりでした。

私は2019年にアウシュヴィッツを訪れました。その時も人間の残虐さをまざまざと感じました。ですがそれに匹敵する規模の虐殺がレーニン・スターリン時代には行われていたということを改めて知ることになりました。

あわせて読みたい

(4)スターリンと中世の暴君イワン雷帝のつながり~流血の上に成立する社会システムとは

スターリンは自らを16世紀のロシア皇帝イワン雷帝になぞらえていました。

イワン雷帝はロシアの歴史を知る上で非常に重要な人物です。

圧倒的カリスマ、そして暴君だったイワン雷帝。彼も恐怖政治を敷き、数え切れないほどの人間を虐殺し拷問にかけました。

しかしその圧倒的な力によってロシア王朝を強大な国家にしたのも事実。こうした歴史をスターリンも意識していたのでしょう。

スターリンとイワン雷帝の比較は非常に興味深い問題です。

これらの記事でもこうした権力の悪用についてお話ししています。この異端審問のお話と驚くほど共通点がありますのでぜひご覧になってください。

続く

Amazon商品ページはこちら↓

異端審問: 大国スペインを蝕んだ恐怖支配 (INSIDE HISTORIES)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

(8)中世スペインの権力自壊の前兆~強大な官僚主義と膨大な事務の弊害とは

異端審問による弾圧と追放は単に政治的な問題だけではなく、経済面にもとてつもないダメージを与えたのでした。この引用箇所はこの本の中でも特に印象に残ったもののひとつです。

他者を排除することは結果的に自分たちの首を絞めることになるということをここで思い知らされます。感情に任せて悪者をやっつけたつもりになっても、実際は何一つ問題の解決にはなりません。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

(6)スペイン料理や名物タパスに隠された意味~食文化と信仰のつながりとは

スペインの食文化を代表するタパスには実は裏の意味がありました。

スペインではキリスト教徒、改宗ユダヤ教徒・イスラム教徒は共存し、もはや同化していましたので単に見た目だけでは誰が何を信じているのかはわかりませんでした。ですのでこうした食べ物を通して信仰の如何を確かめようとしていたのです。

例えばですが、ある家で会食をしようとなったときに、客たちはそれぞれ料理を持ち寄ることになります。そしてその時に豚肉のソーセージをわざと持ち寄るのです。それで家の主人や他の客人がそれを食べようとしなければ隠れユダヤ教徒やイスラム教徒であることがばれてしまうのです。

「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む」記事一覧はこちら

あわせて読みたい

ソ連や全体主義との恐るべき共通点ーカラマーゾフとのつながりも「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖...

中世スペインの異端審問は過去の遺物ではなく、現代につながる人間の本質的な問題であることをこの本で学びました。

これまで学んできたレーニン、スターリンのソ連や独ソ戦と非常に強いつながりを感じました。

そしてこの本の面白い所は所々で著者の思いが吐露されていて、単なるデータの羅列には終わらない点にあります。読み応え抜群です。読んでいて本当に面白い本でした。 この本はとてもおすすめです。ぜひ皆さんも読んでみてはいかがでしょうか。

関連記事

あわせて読みたい

(1)スペイン異端審問はなぜ始まったのか~多宗教の共存の実態とその終焉について

異端審問が導入された当初、町の人々がそれを拒んだというのは驚きでした。人々は国から送られてきた役人、つまり異端審問官が町の文化や社会を壊してしまうことを察知していたのです。

共存しながら生活していた人々が恐怖や憎しみ、嫉妬、相互不信によって引き裂かれていく過程を見ていきます。

あわせて読みたい

(2)スペイン異端審問の政治的思惑と真の目的とは

異端審問というと宗教的な不寛容が原因で起こったとイメージされがちですが、このスペイン異端審問においては政治的なものがその主な理由でした。

国内に充満する暴力の空気にいかに対処するのかというのがいつの世も為政者の悩みの種です。

攻撃性が高まった社会において、その攻撃性を反らすことができなければ統治は不可能になる。だからスケープゴートが必要になる。悪者探しを盛んに宣伝し、彼らに責任を負わすことで為政者に不満が向かないようにする。これはいつの時代でも行われてきたことです。

あわせて読みたい

(3)敵を打ち負かし、理想の実現を図るため拷問は行われる~犠牲者を人と見なさない心理とは

異端審問官であれどさすがに自分の手を汚すのは精神的にダメージがあります。そこで自分たちの心が痛まないように神という絶対的な権威を利用していたのでした。これはスターリンやヒトラーによる虐殺の時にも見られたものです。絶対的な権威による免罪があるからこそ、淡々と暴力を振るうことができたのでした。

あわせて読みたい

(4)スペイン異端審問時代の秘密主義と密告の横行による社会不信~疑心暗鬼の地獄の世界へ

この記事で見ていくのは単に「異端を裁くだけのシステム」と思われていたものが、社会全体の病気となっていく過程です。

最初は疑わしき者を罰するだけでした。

しかしそれがどんどんエスカレートし、もはや誰が誰に密告されるなどわからない疑心暗鬼の世界に変わっていきます。

ここまで監視と密告が定着してしまえば、人間同士の信頼関係は崩壊です。

こうなってしまえばひとりひとりの国民にはほとんどなす術がありません。スペインは徐々に活力を失っていくのでありました・・・

あわせて読みたい

(5)セルバンテスの驚異の風刺技術!ガレー船での漕役刑と『ドン・キホーテ』のつながりとは

この記事内で説かれる箇所を読んだ時、私はビリビリっとしたものを全身に感じました。

と言うのも、ガレー船での漕役刑というのはセルバンテスの『ドン・キホーテ』にも登場し、漕役囚たちとドン・キホーテのエピソードは私の中で非常に大きなインパクトを占めていたからです。

あわせて読みたい

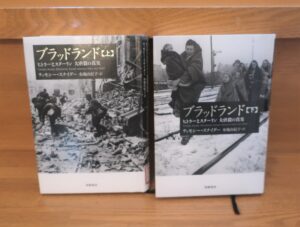

T・スナイダー『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』あらすじと感想~独ソ戦の実態を知...

スターリンはなぜ自国民を大量に餓死させ、あるいは銃殺したのか。なぜ同じソビエト人なのに人間を人間と思わないような残虐な方法で殺すことができたのかということが私にとって非常に大きな謎でした。

その疑問に対してこの上ない回答をしてくれたのが本書でした。

訳者が「読むのはつらい」と言いたくなるほどこの本には衝撃的なことが書かれています。しかし、だからこそ歴史を学ぶためにもこの本を読む必要があるのではないかと思います。

あわせて読みたい

C・メリデール『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』あらすじと感想~ソ連兵は何を信じ、なぜ戦い続け...

この本では一人一人の兵士がどんな状況に置かれ、なぜ戦い続けたかが明らかにされます。

人は何にでもなりうる可能性がある。置かれた状況によっては人はいとも簡単に残虐な行為をすることができる。自分が善人だと思っていても、何をしでかすかわからない。そのことをこの本で考えさせられます。

あわせて読みたい

ノーマン・M・ネイマーク『スターリンのジェノサイド』あらすじと感想~スターリン時代の粛清・虐殺とは

この本ではスターリンによる大量殺人がどのようなものであったかがわかりやすく解説されています。

ナチスによるホロコーストは世界的にも非常によく知られている出来事であるのに対し、スターリンによる粛清は日本ではあまり知られていません。なぜそのような違いが起きてくるのかということもこの本では知ることができます。

あわせて読みたい

『共食いの島 スターリンの知られざるグラーグ』あらすじと感想~人肉食が横行したソ連の悲惨な飢餓政策...

この本ではこうした人肉食が起こるほどの飢餓がなぜ起きたのか、なぜロシアがこれほどまでに無秩序な無法地帯になってしまったのかが語られます。

この本はかなりショッキングな内容の本ですが、大量殺人の現場で何が起きていたのか、モスクワとシベリアの官僚たちのやり取り、ずさんな計画を知ることができます。

あわせて読みたい

ジイド『ソヴェト旅行記』あらすじと感想~フランス人ノーベル賞文学者が憧れのソ連の実態に気づいた瞬間

憧れのソ連を訪問し、どれほどこの国は素晴らしいのかと期待していたジイドでしたが、そこで彼は現実を知ってしまうことになります。その心情を綴ったのがこの『ソヴェト旅行記』という本になります。

この記事ではその一部をご紹介していきます。

コメント