目次

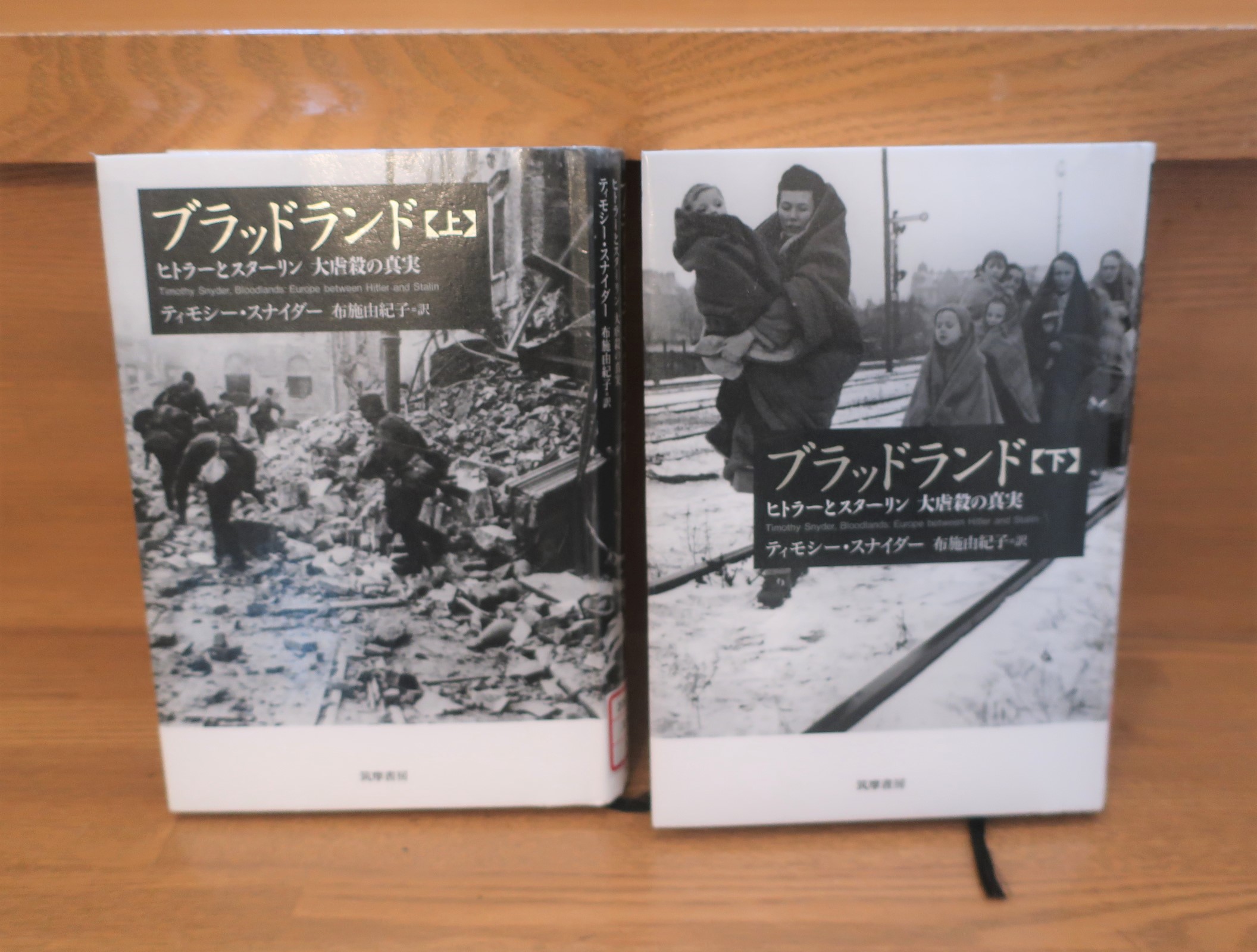

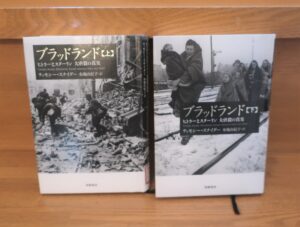

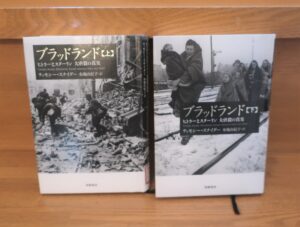

ティモシー・スナイダー『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』概要と感想

今回ご紹介するティモシー・スナイダー著、布施由紀子訳『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』は2015年に筑摩書房より出版されました。

早速この本について見ていきましょう。

ウクライナ、ポーランド、ベラルーシ、バルト三国。西側諸国とロシアに挟まれた地で起こった未曾有の惨劇。その知られざる全貌を暴いた世界的ベストセラー。

===

ウクライナ、ポーランド、ベラルーシ、バルト三国。この一帯はヒトラーとスターリンによって何度も蹂躙され暴虐の限りが尽くされた。死者およそ1400万。そこに戦闘で亡くなった兵士は含まれない。強制収容所でのガス殺だけではない。ポーランド知識人を集中的に銃殺した「カティンの森」事件。ソ連・ドイツ双方が、住民一掃を目指してウクライナで展開した「飢餓作戦」。なぜこの地はこれほど理不尽で無慈悲な大量殺人にさらされることになったのか。公文書館を回り、丹念に記録を掘り起こした歴史家の執念によって20世紀最大の蛮行の全貌がついに明らかに──。世界33カ国で刊行、圧倒的讃辞を集めた歴史書の金字塔。

Amazon商品紹介ページより

上の概要紹介から明らかなようにこの本はスターリンとヒトラーの大量虐殺について書かれたものです。

しかもこれまで語られてこなかった事実がこの本で明るみに出されます。これは以前紹介した『スターリン伝』と同じく、新たな資料がソ連崩壊によって次々と発見されてきているからです。

あわせて読みたい

モンテフィオーリ『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』あらすじと感想~ソ連の独裁者スターリンとは何者だ...

この作品の特徴は何と言っても人間スターリンの実像にこれでもかと迫ろうとする姿勢にあります。スターリンだけでなく彼の家族、周囲の廷臣に至るまで細かく描写されます。

スターリンとは何者だったのか、彼は何を考え、何をしようとしていたのか。そして彼がどのような方法で独裁者へと上り詰めたのかということが語られます。

あわせて読みたい

モンテフィオーリ『スターリン 青春と革命の時代』あらすじと感想~スターリンの怪物ぶりがよくわかる驚...

前作の『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』も刺激的でかなり面白い書物でしたが、続編のこちらはさらに面白いです。独裁者スターリンのルーツを見ていくのは非常に興味深いものでした。

彼の生まれや、育った環境は現代日本に暮らす私たちには想像を絶するものでした。暴力やテロ、密告、秘密警察が跋扈する混沌とした世界で、自分の力を頼りに生き抜かねばならない。海千山千の強者たちが互いに覇を競い合っている世界で若きスターリンは生きていたのです。

この本を読めばスターリンの化け物ぶりがよくわかります。

そして何より、この本はナチスによるホロコーストについても多くの言及があります。

私は2019年にアウシュヴィッツを訪れました。人類の犯した悲惨な過去を学ぼうと思ったからです。

あわせて読みたい

アウシュヴィッツのガス室で感じた恐怖~「普通であること」の恐さに戦慄する ポーランド編⑥

アウシュヴィッツに実際に行って、私はどんな思いを抱くのだろうか。

旅の前にはそんなことをよく考えていた。

では、実際私はここに来て何を感じたのか?

それは「何も感じないこと」の恐怖であった。アウシュヴィッツは「普通の場所」だった。だがそのことに私は戦慄を感じたのでした

しかしです。この本を読んで自分がいかに何も知らないのかということを思い知らされることになりました。

それは次の記事からこの本を読んでいく過程で皆さんにも明らかになっていくと思います。アウシュヴィッツに対する見方が変わってしまうほど衝撃的な事実がそこにはありました。

最後に訳者あとがきよりこの本について述べられた箇所を紹介します。

一九三〇年代の主たる殺戮場はソヴィエト西部だった。ウクライナではスターリンが引き起こした人為的な飢饉で約三三〇万人が命を落とし、その後の大テロル(階級テロルと民族テロル)でも三〇万人が銃殺された。

一九三九年以降は独ソが共同でポーランドを侵略し、ポーランド国民二〇万人を殺害した。一九四一年にはヒトラーがスターリンを裏切ってソ連に侵攻、ソヴィエト人戦争捕虜やレニングラード市民など四二〇万人を故意に餓死させた。

さらに、一九四五年までに、占領下のソ連、ポーランド、バルト諸国でユダヤ人およそ五四〇万人を銃殺またはガス殺し、べラルーシやワルシャワのパルチザン戦争では報復行動などで民間人七〇万人を殺害した。

それで締めておよそ一四〇〇万人。ここには戦闘による死亡者はいっさいふくまれない。それでも、第二次世界大戦中の独ソの戦死者数の合計を二〇〇万人も上まわるという。しかもこの一帯では戦後も、ドイツ人への報復や民族浄化の嵐が吹き荒れて、多大な犠牲が生まれたのだった。

著者はそうした殺戮劇のひとつひとつを丹念に記述していく。信じがたい数値を示しつつ、犠牲者の遺書や手紙や日記、加害者側の記録や手記も引用し、被害者が生きた証を伝える配慮もしている。そこには著者の静かな怒りも感じられるようだ。しかしどの物語にも救いはない。あるのは、想像を絶する苦しみと恐怖のみだ。

アウシュヴィッツの強制収容所では一〇〇万人のユダヤ人が殺されたが、著者はそれでさえ、ホロコーストの一部でしかないと言う。モロトフ=リッべントロップ線以東の地域では、はるかにすさまじい残虐行為が繰り広げられていた。

しかしその事実の多くは大戦終結後におろされた鉄のカーテンによって封印された。ユダヤ人以外の人々も差別を受け、生命軽視の対象となった。だが時と場合が異なれば、彼らもまた復讐の鬼と化し、殺戮に手を染めたのだ。

率直に言って、読むのはつらい。人はこうも残忍に、利己的になりうるのか。こんな理不尽な生があってよいものか。あとからあとから繰り出される犠牲者数の膨大さは息苦しいほどだが、徐々に見慣れてくる自分が空恐ろしくなってきたりもする。

しかし加害の歴史を持つ国に生まれた者としては、読み進めずにはいられない。真実を追い求める信念がそうさせるのだろう。過去との向き合い方を語る最終章の『結論―人間性』は圧巻だ。

※一部改行しました

筑摩書房、ティモシー・スナイダー著、布施由紀子訳『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』下巻P299-300

訳者が「読むのはつらい」と言いたくなるほどこの本には衝撃的なことが書かれています。しかし、だからこそ歴史を学ぶためにもこの本を読む必要があるのではないかと思います。

そもそもこの本を読むきっかけとなったのはスターリンの大テロル(粛清)と第二次世界大戦における独ソ戦に興味を持ったからでした。

スターリンはなぜ自国民を大量に餓死させ、あるいは銃殺したのか。なぜ同じソビエト人なのに人間を人間と思わないような残虐な方法で殺すことができたのかということが私にとって非常に大きな謎でした。

その疑問に対してこの上ない回答をしてくれたのがこの『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』でした。

次の記事から「『スターリン伝』を読む」シリーズと同じようにこの本で気になった箇所を紹介していきます。かなりの分量になりますのでしばらくの間この本を紹介し続けていくことになりますが、私にとっても非常に重要なことなのでじっくりと進めていきたいと思います。

以上、「独ソ戦の実態を知るのにおすすめの衝撃の一冊!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

ブラッドランド 上 ――ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実 (ちくま学芸文庫 ス-29-1)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

(1)ナチスとソ連による1400万人の虐殺の犠牲者~あまりに巨大な独ソ戦の惨禍

『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』では独ソ戦で起きた大量虐殺の悲劇はナチス、ソ連の相互関係によってより悲惨なものになったことを明かしていきます。ナチスの残虐行為だけが世界史においてはクローズアップされがちですが、それだけではナチスの行動の全貌を知ることはできません。

ナチスとソ連というもっと大きな視点でホロコーストの実態を見ていくことがこの本の特徴です。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

C・アングラオ『ナチスの知識人部隊』あらすじと感想~虐殺を肯定する理論ーなぜ高学歴のインテリがナチ...

この本は虐殺に突き進んでいった青年知識人たちにスポットを当てた作品でした。彼らがいかにしてホロコーストを行ったのか、そしてそれを正当化していったのか、その過程をじっくり見ていくことになります。 この本で印象に残ったのはやはり、戦前のドイツがいかに第一次世界大戦をトラウマに思っていたのかということでした。 そうした恐怖が、その後信じられないほどの攻撃性となって現れてくるというのは非常に興味深かったです。

「『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』を読む」記事一覧

あわせて読みたい

ソ連とナチスの虐殺の歴史を学ぶために~「独ソ戦・ホロコーストに学ぶ」記事一覧

『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』という作品は本当に衝撃的な一冊でした。

自分がいかに何も知らなかったかということを思い知らされました。私たちが習う世界の歴史では見えない事実がこの本にはあります。そしてそうした見えない事実こそ、私たちが真に学ぶべき事柄であるように思えます。

混乱を極める現代において、暗い歴史を学ぶことはたしかにつらいことかもしれません。ですが、だからこそこうした歴史をくり返さないためにも苦しくとも学ぶ意味があるのではないかと思います。

ぜひ、これらの記事を読んで頂けたら嬉しく思います。

関連記事

あわせて読みたい

C・メリデール『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』あらすじと感想~ソ連兵は何を信じ、なぜ戦い続け...

この本では一人一人の兵士がどんな状況に置かれ、なぜ戦い続けたかが明らかにされます。

人は何にでもなりうる可能性がある。置かれた状況によっては人はいとも簡単に残虐な行為をすることができる。自分が善人だと思っていても、何をしでかすかわからない。そのことをこの本で考えさせられます。

あわせて読みたい

私達日本人が今あえて独ソ戦を学ぶ意義ー歴史は形を変えて繰り返す・・・

戦争がいかに人間性を破壊するか。

いかにして加害者へと人間は変わっていくのか。

人々を戦争へと駆り立てていくシステムに組み込まれてしまえばもはや抗うことができないという恐怖。 平時の倫理観がまったく崩壊してしまう極限状態。

独ソ戦の凄まじい戦禍はそれらをまざまざと私たちに見せつけます。

もちろん太平洋戦争における人々の苦しみを軽視しているわけではありません。 ですが、あえて日本から離れた独ソ戦を学ぶことで戦争とは何かという問いをより客観的に学ぶことができます。だからこそ私はあえて独ソ戦を学ぶことの大切さを感じたのでした。

あわせて読みたい

大木毅『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』あらすじと感想~独ソ戦の全体像が分かりやすく解説されたおすすめの入...

この本では独ソ戦がなぜ始まったのか、そしてどのように進んで行ったかがわかりやすく解説されています。

そしてこの戦争における巨大な戦闘、モスクワ攻防戦、レニングラード包囲戦、スターリングラード攻囲戦についても解説していきます。独ソ戦の勝敗を決定づけるこれらの巨大な戦いとは一体どんなものだったのか。信じられないほどの犠牲者を出した圧倒的な戦いを私たちは知ることになります。

あわせて読みたい

ワシーリー・グロスマン『トレブリンカの地獄』あらすじと感想~ナチスの絶滅収容所の惨劇を赤軍ユダヤ...

グロスマンの描いたトレブリンカは絶滅収容所といわれる収容所です。ここはそもそも大勢の人を殺害するために作られた場所です。そこに移送された者で生存者はほとんどいません。移送された人々は騙され、強制され、追い立てられ、次第に自分の運命を悟ることになります。そして圧倒的な暴力の前で無力なまま殺害されていきます。これはまさにフランクルの言う地獄絵図です。グロスマンはフランクルの描かなかった地獄を圧倒的な筆で再現していきます。『夜と霧』と一緒に読むと、よりホロコーストの恐ろしさを体感することになります。

ホロコーストを学ぶ上でこの本がもっとフォーカスされてもいいのではないかと心から思います。

あわせて読みたい

フランクル『夜と霧』あらすじと感想~生きるとは何かを問うた傑作!ドストエフスキーとのつながりも

前回の記事でご紹介したワシーリー・グロスマンの『トレブリンカ収容所の地獄』では絶滅収容所の悲惨さが描かれたのに対し、『夜と霧』では強制収容所という極限状態においてどのように生き抜いたのか、そしてそこでなされた人間分析について語られていきます。

この本は絶望的な状況下でも人間らしく生き抜くことができるという話が語られます。収容所という極限状態だけではなく、今を生きる私たちにとっても大きな力を与えてくれる本です。

あわせて読みたい

芝健介『ホロコースト』あらすじと感想~ホロコーストの歴史を学び始めるのにおすすめな1冊

この本はホロコーストの歴史を学ぶ入門書としてとてもおすすめです。ホロコーストはアウシュヴィッツだけではなく、一連の巨大な虐殺事件であり、それがどのような経緯で起こったのかが非常にわかりやすく解説されています。フランクルの『夜と霧』とセットで読めばよりその雰囲気が伝わってくると思います。

あわせて読みたい

M・ベーレンバウム『ホロコースト全史』あらすじと感想~ナチスのユダヤ人政策の歴史をより深く学ぶため...

この本ではナチスによるホロコーストが試行錯誤の末進められていったその過程がかなり詳しく語られます。

そしてアメリカをはじめとした連合国がホロコーストの事実を知っていながらそれを無視したという驚きの事実もこの本では語られます。

あわせて読みたい

V・ザスラフスキー『カチンの森 ポーランド指導階級の抹殺』あらすじと感想~ソ連が隠蔽した大量虐殺事...

アウシュヴィッツのホロコーストに比べて日本ではあまり知られていないカチンの森事件ですが、この事件は戦争や歴史の問題を考える上で非常に重要な出来事だと私は感じました。

国の指導者、知識人層を根絶やしにする。これが国を暴力的に支配する時の定石であるということを学びました。非常に恐ろしい内容の本です。ぜひ手に取って頂ければなと思います。

あわせて読みたい

ノーマン・M・ネイマーク『スターリンのジェノサイド』あらすじと感想~スターリン時代の粛清・虐殺とは

この本ではスターリンによる大量殺人がどのようなものであったかがわかりやすく解説されています。

ナチスによるホロコーストは世界的にも非常によく知られている出来事であるのに対し、スターリンによる粛清は日本ではあまり知られていません。なぜそのような違いが起きてくるのかということもこの本では知ることができます。

あわせて読みたい

『レニングラード封鎖 飢餓と非情の都市1941-1944』あらすじと感想~80万人以上の餓死者を出したサン...

この本はあまりにショッキングです。かなり強烈な描写が続きます。地獄のような世界でレニングラード市民は生きていかなければなりませんでした。市民が飢えていき、どんどん死んでいく様子がこの本では語られていきます。生き残るために人々はどんなことをしていたのか。そこで何が起きていたのか。その凄まじさにただただ呆然とするしかありません。80万人以上の餓死者を出したというその惨状に戦慄します・・・

コメント