目次

E・H・カー『ドストエフスキー』概要と感想~小林秀雄が参考!イギリス人作家によるドストエフスキー伝

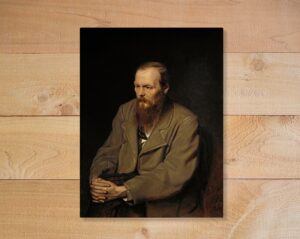

フョ―ドル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

フョ―ドル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

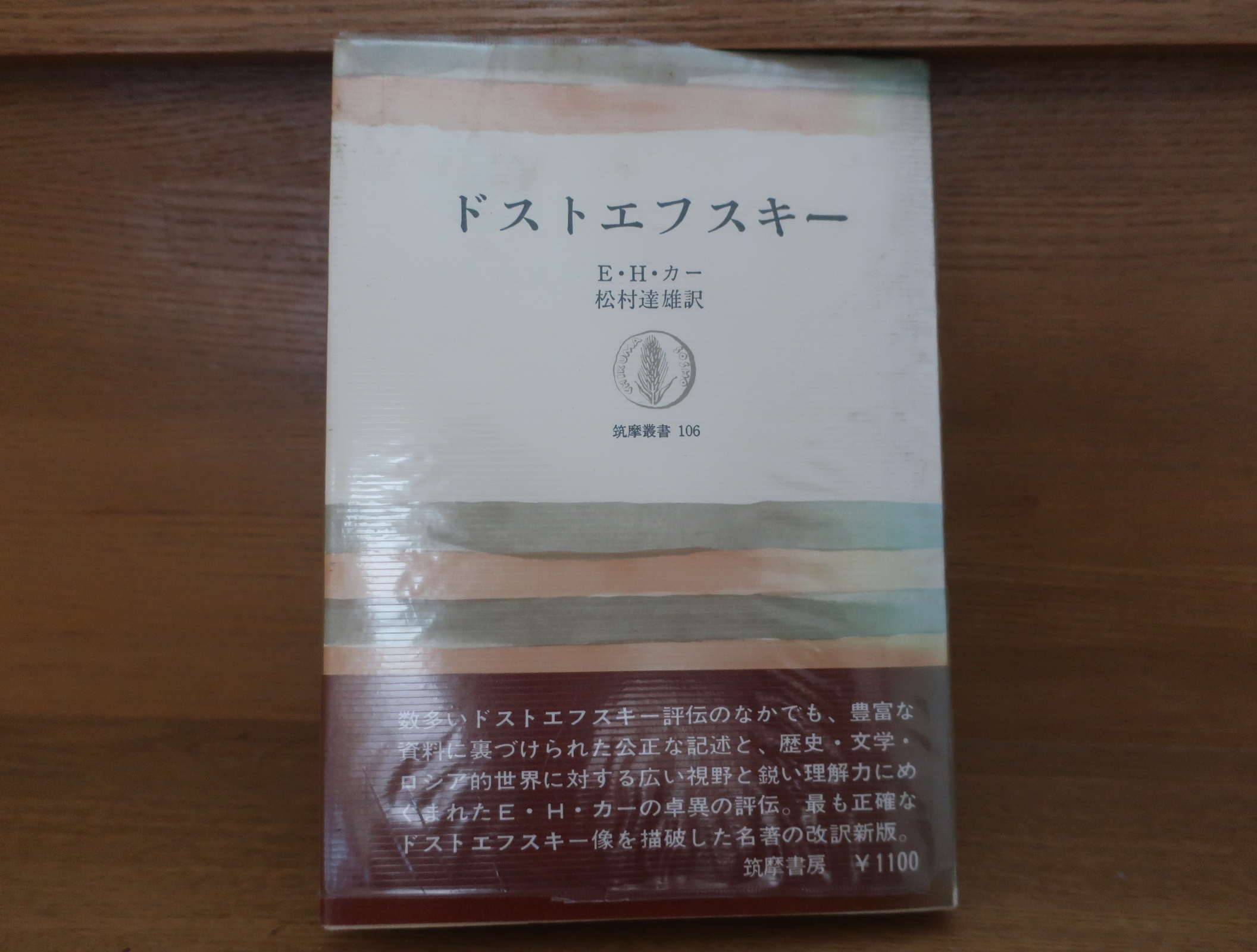

本日は筑摩書房出版の松村達雄訳、E・H・カー『ドストエフスキー』をご紹介します。

この伝記の作者のE・H・カーは名著『歴史とは何か』で有名なイギリスの国際政治学者、歴史家であります。

E・H・カーは1892年生まれで、ケンブリッジ大学で学んだ後、外交官の道を歩んでいます。外務省のロシア課に勤務した経験からロシアの歴史や文化に関心を持つようになっていったそうです。

1936年に職を辞してからはウェイルズ大学の国際政治学の教授として活躍していました。

本日紹介している伝記『ドストエフスキー』は教授になる前の1931年に出版されたものです。

以前私が紹介した小林秀雄の『ドストエフスキイの生活』はこのカーの伝記を基にして書かれたと言われています。

あわせて読みたい

小林秀雄『ドストエフスキイの生活』あらすじと感想~日本を代表する批評家による刺激的なドストエフス...

この評論の特徴は E・H・カー『ドストエフスキー』 の伝記を参考にしながら、小林秀雄独自の感性でドストエフスキーを論じていくというところにあります。

小林秀雄『ドストエフスキイの生活』

さて、この伝記の特徴はカーの執筆のスタイルにあります。訳者後記を見ていきましょう。

カーの思想的立場は、私など専門外の一読者の眼からみれば、イギリスの自由主義・民主主義の伝統が前向きに生かされているといった感じである。その進歩主義的傾向もきわめて即現実的であるところがありがたい。

筑摩書房、松村達雄訳、E・H・カー『ドストエフスキー』P308

カーはイギリス人的な立場でドストエフスキーを見ていきます。

このドストエフスキーの評伝には、世界的大作家に対するなんの神秘化もなければ、なんの偶像崇拝もない。熱狂的な肯定も否定も一切みとめられない。それがまさにこの評伝の特徴である。(中略)またドストエフスキーの性格的弱点や論理的混乱をしばしば指摘して、この偉大な預言者が時としてユーモラスな愛すべき道化となったりする。超越的な神秘化の角度は一切とらず、長所と短所がバランス・シートのように両者並べて提示されるこの評伝に、みごとなイギリス的、良識的文芸批評の魅力を感ぜずにはいられない。

筑摩書房、松村達雄訳、E・H・カー『ドストエフスキー』P309

思うに、この伝記の最大の特徴はここにあるのではないでしょうか。

伝記を読んでいて私も「なるほど、これがイギリス人的なものの考え方なのか」と思わず唸ってしまいました。

カーの筆はどこか一歩引いたような冷静な視点です。正直、ところどころ、冷たすぎるんじゃないかと思ってしまったところがあるくらいです。

ですがその代わり過度にドストエフスキーを神格視したり、不当に貶めるようなこともしません。いいところも悪いところも含めて、出来るだけ客観的に資料を分析していくという姿勢が感じられます。

そしてもう一つ特徴を挙げるとしますと、次の引用が参考になります。

この評伝がわれわれ日本の読者の興味を深くそそる点がいま一つある。それは、すでにわれわれに親しみ深いドストエフスキーの数々の作品が生み出された社会的、思想的背景の叙述を通して、そこに十九世紀の後進国ロシアの風貌がおのずから浮び上がって楽しさである。そして、そこにみられる西欧文化と自国文化との矛盾、知識層と民衆との離反、文学界の党派的対立、等々は、かならずしもわれわれにはよそごととは考えられない親近さを感じさせる。

筑摩書房、松村達雄訳、E・H・カー『ドストエフスキー』P310

さすがは外交官を務めた国際政治学の教授です。カーはロシアだけでなく国際的な広い視野でドストエフスキーを見ようとします。

そして訳者が引用で述べていますように、後進国ロシアと先進国たるヨーロッパのぶつかり合いは日本人にも非常に馴染み深いテーマであります。日本もヨーロッパ諸国との圧倒的な国力差をいかに埋めるかに苦心してきた歴史があります。

そしてその戦いは単に経済や武力のぶつかり合いだけではなく、元々あった日本固有の文化と西欧由来の文化とのぶつかり合いであったわけであります。

カーのドストエフスキーの伝記を通して、日本の姿についても考えさせられることになりました。この辺の幅広い視点がカーの伝記の面白さを増幅しているように感じます。

カーの『ドストエフスキー』は小林秀雄が重要視しただけあり、とても読み応えある伝記です。

しかし、これを一冊目に読んでしまうと、若干ドストエフスキーに対して淡白な感想を抱いてしまう危険性があるような気がします。以前紹介しましたアンリ・トロワイヤの『ドストエフスキー伝』のようにドラマチックで感情移入してしまうような伝記とは若干毛色の違う伝記であります。

ですので、まずは他の伝記を読んでから二冊目以降にこの伝記を読めばドストエフスキーの違った側面を知ることが出来て非常にバランスよくドストエフスキーを知ることが出来るのではないかと私は思います。むしろそういう意味では必読の伝記ではないでしょうか。とてもおすすめの伝記です。

以上、「E・H・カー『ドストエフスキー』~小林秀雄が参考!冷静な記述が魅力のイギリス人作家によるドストエフスキー伝」でした。

ドストエフスキーデータベースはこちら

・ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

・おすすめドストエフスキー伝記一覧~伝記を読めばドストエフスキーのことが好きになります。

・おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

・ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~ドストエフスキーに興味のある方にぜひ知って頂きたいことが満載です

Amazon商品ページはこちら↓

ドストエフスキー (筑摩叢書 106)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ピエール・パスカル『ドストエフスキイ』あらすじと感想~キリスト教的な視点から描かれたコンパクトな...

ピエール・パスカルはこの伝記でドストエフスキーがいかにキリスト教から影響を受けていたのかということを検証していきます。

ドストエフスキーを理解するにはキリスト教の理解は避けて通れません。しかし、伝記においてそのことにフォーカスしている作品は意外と多くはありません。

伝記の本文もおよそ150Pほどと、分量もお手軽です。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

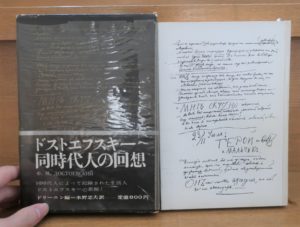

グロスマン『ドストエフスキイ』あらすじと感想~ソ連の権威ある学者による硬派なドストエフスキー伝記

作者のグロスマンは1888年にオデッサで生まれたソ連の著名な学者です。 グロスマンはこの伝記でドストエフスキーが何を読んで何を考え、そこから何を生み出したのかにフォーカスしてくれます。 そういう意味でこの伝記は硬派な見た目の通り、ドストエフスキーを研究しようとする際にとても役立つ伝記であるのではないかと思います。

関連記事

あわせて読みたい

E・H・カー『歴史とは何か』あらすじと感想~歴史はいかにして紡がれるのかを問う名著

E・H・カーの『歴史とは何か』は私たちが当たり前のように受け取っている「歴史」というものについて新鮮な見方を与えてくれます。

歴史を学ぶことは「今現在を生きる私たちそのものを知ることである」ということを教えてくれる貴重な一冊です。この本が名著として受け継がれているにはやはりそれだけの理由があります。ロシア・ウクライナ情勢に揺れている今だからこそ読みたい名著中の名著です。

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

『ドストエフスキー、妻と歩んだ運命の旅~狂気と愛の西欧旅行』~文豪の運命を変えた妻との一世一代の...

この旅行記は2022年に私が「親鸞とドストエフスキー」をテーマにヨーロッパを旅した際の記録になります。

ドイツ、スイス、イタリア、チェコとドストエフスキー夫妻は旅をしました。その旅路を私も追体験し、彼の人生を変えることになった運命の旅に思いを馳せることになりました。私の渾身の旅行記です。ぜひご一読ください。

あわせて読みたい

【ローマ旅行記】『劇場都市ローマの美~ドストエフスキーとベルニーニ巡礼』~古代ローマと美の殿堂ロ...

私もローマの魅力にすっかりとりつかれた一人です。この旅行記ではローマの素晴らしき芸術たちの魅力を余すことなくご紹介していきます。

「ドストエフスキーとローマ」と言うと固く感じられるかもしれませんが全くそんなことはないのでご安心ください。これはローマの美しさに惚れ込んでしまった私のローマへの愛を込めた旅行記です。気軽に読んで頂ければ幸いです。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

アンナ・ドストエフスカヤ『回想のドストエフスキー』あらすじと感想~妻から見た文豪の姿とは。これを...

私はこの本を読んでドストエフスキーを心の底から好きになりました。

ギャンブル中毒になりすってんてんになるダメ人間ドストエフスキー。生活のために苦しみながらも執筆を続けるドストエフスキー、愛妻家、子煩悩のドストエフスキーなど、意外な素顔がたくさん見られる素晴らしい伝記です。ぜひ読んでみて下さい。きっとドストエフスキーのことが好きになります!

あわせて読みたい

ドストエーフスカヤ『ドストエーフスキイ夫人 アンナの日記』概要と感想~ドストエフスキーのギャンブ...

この日記にはドストエフスキーの狂気がとことんまで描かれています。

賭博に狂い、有り金全てを賭けては負け、挙句の果てに結婚指輪まで質に入れ賭博場へと駆け出していくドストエフスキー。

もはや壮絶としか言いようがないです。並の小説を読むよりはるかに劇的でショッキングなものになっています。

あわせて読みたい

高橋保行『ギリシャ正教』あらすじと感想~ドストエフスキーとロシア正教を学ぶならこの1冊!おすすめ...

そもそもロシア正教とは何なのか。

カトリックやプロテスタントと何が違うのか。

それらがこの著書に詳しく書かれています。

ドストエフスキーに関してもかなりの分量を割いて解説されています。

あわせて読みたい

フーデリ『ドストエフスキイの遺産』あらすじと感想~ソ連時代に迫害されたキリスト者による魂のドスト...

本書は内容も読みやすく、伝記のようにドストエフスキーの生涯に沿って作品を論じています。作品理解を深めるという意味でも非常に懇切丁寧でわかりやすいです。

ロシア正教の宗教者としてのドストエフスキー像を知るにはこの上ない一冊です。

コメント