ミケランジェロとベルニーニが設計したサン・ピエトロ大聖堂の美の秘密を解説 イタリア・バチカン編⑥

ミケランジェロとベルニーニ~二人の天才とサン・ピエトロ大聖堂 僧侶上田隆弘の世界一周記―イタリア・バチカン編⑥

前回の記事「ローマカトリック総本山サン・ピエトロ大聖堂の歴史~なぜここが聖地? イタリア・バチカン編⑤」ではそもそもサン・ピエトロ大聖堂とは一体どんな建物なのか。

そしてそこにどんな意味が込められているのかについてお話しした。

イエス・キリストの一番弟子聖ペテロのお墓の上に建てられたのがこのサン・ピエトロ大聖堂だ。

今回の記事ではサン・ピエトロ大聖堂の建築とミケランジェロ、ベルニーニという二人の天才についてお話ししていきたいと思う。

まず、サン・ピエトロ大聖堂は主祭壇を擁するドーム部分と、

大聖堂入り口からドーム部分へと向かう身廊部分の二つに分けることができる。

サン・ピエトロ大聖堂建築のプロジェクトは1506年から1615年という100年以上にもわたる長期プロジェクトだ。

何か巨大な建築物を造ろうとするときにはまず設計図を作り、それに基づいて工事を進めていく。これが想像する限り普通なパターンだと思う。

だが、このサン・ピエトロ大聖堂はそう簡単には事が進まなかった。

ドーム部分だけでも、建築家の死去が原因で建築途中で建築家が入れ替わり、3回も設計プランが変更されているのだ。

しかもまたそのメンツがものすごい。

この大聖堂のドーム部分の設計に携わったのは就任順に並べてみると以下の4人だ。

ブラマンテ→ラファエロ→サンガッロ→ミケランジェロ

これを見て驚かれた方も多いのではないだろうか。

そう。あのラファエロとミケランジェロがこのドームの建築家として関わっているのである。

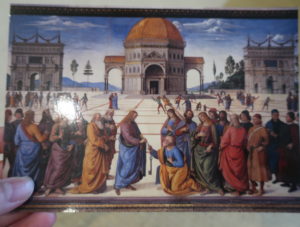

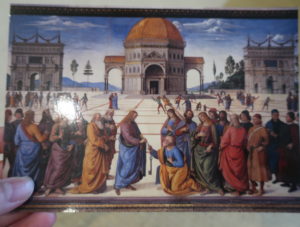

ラファエロといえば『アテネの学堂』を描いたあのラファエロだ。

ミケランジェロに関してもこれまでの記事でも述べてきたあのミケランジェロその人だ。

驚くべきことに彼らは建築家の才能も持ち合わせていたのだ。それも、超一流の。

そして建設途中で何度もプラン変更はあったものの(残念ながらラファエロ案は世に出ることはなかった)、最終的にはミケランジェロのプランが採用され、現在のドーム部分は彼の設計とされている。

彼の前任のサンガッロの建設プランは調和を欠き、余計なものを加えすぎたために混乱したプランであったとされている。

さらにミケランジェロからすれば、採光があまりに不十分であることも不満であったそうだ。

ミケランジェロは大胆にも前任者が造った部分を壊し、改めてドームを作り直すという荒業を断行したという。

おかげで前任者の支持者からはかなりの嫌がらせを受けたという話も残っているそうだ。

1547年71歳にしてこの大役を任されたミケランジェロはその晩年の17年をこの大聖堂ドームの建築に捧げたのであった。

ドームの工事はミケランジェロが亡くなった1564年の後も続けられ1590年についに完成を迎える。

たしかにドーム部分は光が差し込んできてとても明るかったのを覚えている。

ドームの窓から差し込む光の筋は神々しかった。

これがミケランジェロの作品だったとは帰国するまでは全く知らなかった。

実に惜しいことをしたものである。

さて、ドーム部分が出来上がると次に取り掛かるのが身廊部分とファサードだ。

大聖堂建築は同時進行でなされていたわけではない。

ミケランジェロが設計に関わったのはあくまで大聖堂ドーム部分のみで、ここから先は別の建築家による設計となっている。

さて、こうしてサンピエトロ大聖堂の全てが完成したのが1615年。

外観は完成した。次は内装に取り掛からねばならぬ。

ここで登場したのが二人目の天才、ベルニーニだったのである。

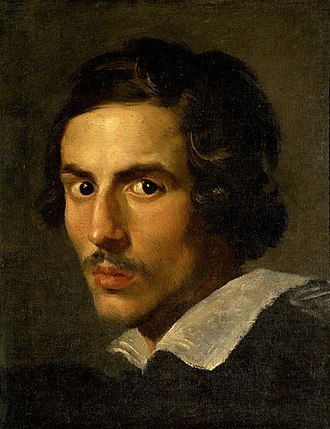

ベルニーニ(1598~1680)は美術史上稀に見る天才で、幼い時からその才能を発揮していたと言われ、ミケランジェロにも匹敵するほどの才能を期待されていた人物だ。

そのベルニーニへのバチカン最初の依頼がバルダッキーノと呼ばれる、主祭壇を覆う天蓋の製作だった。

この主祭壇はサン・ピエトロ大聖堂の中心であり、教皇しかここでミサを捧げることはできない。

実はこの真下の空間にこそ、聖ペテロのお墓がある。

いわば聖地中の聖地。この空間でもっとも重要な場所の装飾をベルニーニは依頼されたのだ。

ブロンズでできた独特な形をしたこのバルダッキーノ。

ねじれた柱に細かな装飾。

芸術の専門家ではないぼくにはなんとも形容しがたいが、観る者をあっと言わせる不思議な姿と、なぜか目の離せない魅力がある。

そしてバルダッキーノの先には黄金に輝くステンドグラスが配されている。

この絶妙な配置もすべてベルニーニの発案だ。

ステンドグラスの下にはカテドラ・ペトリという、聖ペテロが座っていたとされる椅子(カテドラ)が納められている。(実際には聖ペテロの時代より後のものであることが科学的に証明されている。しかしそのことが信仰者にとって何の意味を持とうか?)

それにしても、なんと厳かな眺めだろう。

黄金に輝くステンドグラス。そしてその中心にはこの写真では見えにくいが神を表すハトが描かれている。

ステンドグラスを囲む彫刻もその効果を劇的に高めている。

まるで神の光が周囲に拡散していくかのような、そんな印象を与える。

そこに目の前にあるバルダッキーノの黒い色が落ち着きを与え、全体に調和をもたらす。

なんて計算され尽くした美しさだろう。

大聖堂の建築とも完全に調和している。

ベルニーニの天才ぶりがいかんなく発揮されている証拠だろう。一つ一つにまったく違和感がない。

ベルニーニはバルダッキーノやカテドラ・ペトリの他にも大聖堂内部の様々な彫刻も手掛けている。

それらをここで紹介することはできないが、数多くの作品をベルニーニは残しているのだ。

ぼくはそれとは知らずに見過ごしてしまったが、バチカンに行かれる際はぜひみなさんにはじっくりと堪能していただきたいと願っている。

そしてさらに驚くことに、ベルニーニはこのサンピエトロ広場の設計まで手掛けていたのだ。

広場を囲む円形の柱廊とその上部にはこちらを見下ろす140体もの聖人像。

広場の中央にそびえ立つオベリスクの存在感。

ベルニーニの偉業は大聖堂内部の装飾にとどまらない。

この広場の存在があるからこそ、サン・ピエトロ大聖堂の威厳がさらに高まる。

サンピエトロ大聖堂を目指してはるばるやってきた巡礼者はまずこの広大な広場へとたどり着く。

円形の柱廊はさながら巡礼者を向かい入れる大きな腕のように、彼らを包み込む。

そして眼前には140体もの聖人が巡礼者を見下ろし祝福する。

正面に堂々とそびえ立つオベリスクは圧倒的な力を感じさせ、見るものに畏怖の感情を与えることだろう。

そしていよいよ大聖堂へとたどり着く。

その上には十字架を持ったイエス・キリストの像。

巡礼者はこれまでの苦難を思い返し、そして神の恵みをここで感じることだろう。

ベルニーニはこの広場をまるで舞台であるかのように設計したと言われている。

つまり今ぼくが辿ってきたように、巡礼者はサン・ピエトロ大聖堂に入る前からすでに聖地巡礼のフィナーレという演目に引き込まれているかのような感動を味わうことになるのだ。

いわばこの広場はサン・ピエトロ大聖堂での体験をより劇的なものにするための舞台装置と言うことすらできるかもしれない。

実際にこの広場が生み出している効果はそれほど圧倒的なものなのだ。

ぼく自身その効果を全身で感じた一人だ。

だからこそバチカンにここまで魅了されているのだ。

ベルニーニの才能には驚くしかない。

さて、今回の記事ではミケランジェロとベルニーニという二人の天才を通してサン・ピエトロ大聖堂についてお話ししてきた。

ミケランジェロが建築家としてこれほど素晴らしい大聖堂を残していたというのにも驚きであったし、ベルニーニがいかに人々を魅了する芸術をここに生み出していったかということにも感嘆させられた。

サン・ピエトロ大聖堂がなぜ美の殿堂として世界中から称えられているのか。

どうしてこんなにも厳かで美しいのだろうか。

それはミケランジェロとベルニーニという2人の天才に大きな秘密があったということで今回の記事は終わりたいと思う。

続く

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

※2021年5月2日追記

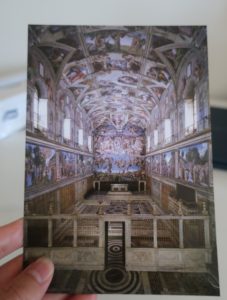

この記事でミケランジェロが建築の才能もあったことをお話ししましたが、やはりミケランジェロといえばシスティーナ礼拝堂の壁画「最後の審判」などが有名ですよね。

以下の記事ではミケランジェロがなぜそんなにも偉大な作品を残すことができたのかということをお話していきます。ミケランジェロは古代ローマ芸術からインスピレーションを受け、自らの作風を作り上げました。これを知るとミケランジェロ作品のすごさがもっともっとわかります。観ていてものすごく楽しくなります。ぜひ以下の記事もご覧ください。

前の記事はこちら

次の記事はこちら

世界一周記イタリア編記事紹介ページはこちら

関連記事

コメント