P・マクフィー『ロベスピエール』あらすじと感想~フランス革命恐怖政治の独裁者は本当はどんな人物だったのかを追うおすすめ伝記!

P・マクフィー『ロベスピエール』概要と感想~フランス革命恐怖政治の独裁者は本当はどんな人物だったのかを追うおすすめ伝記!

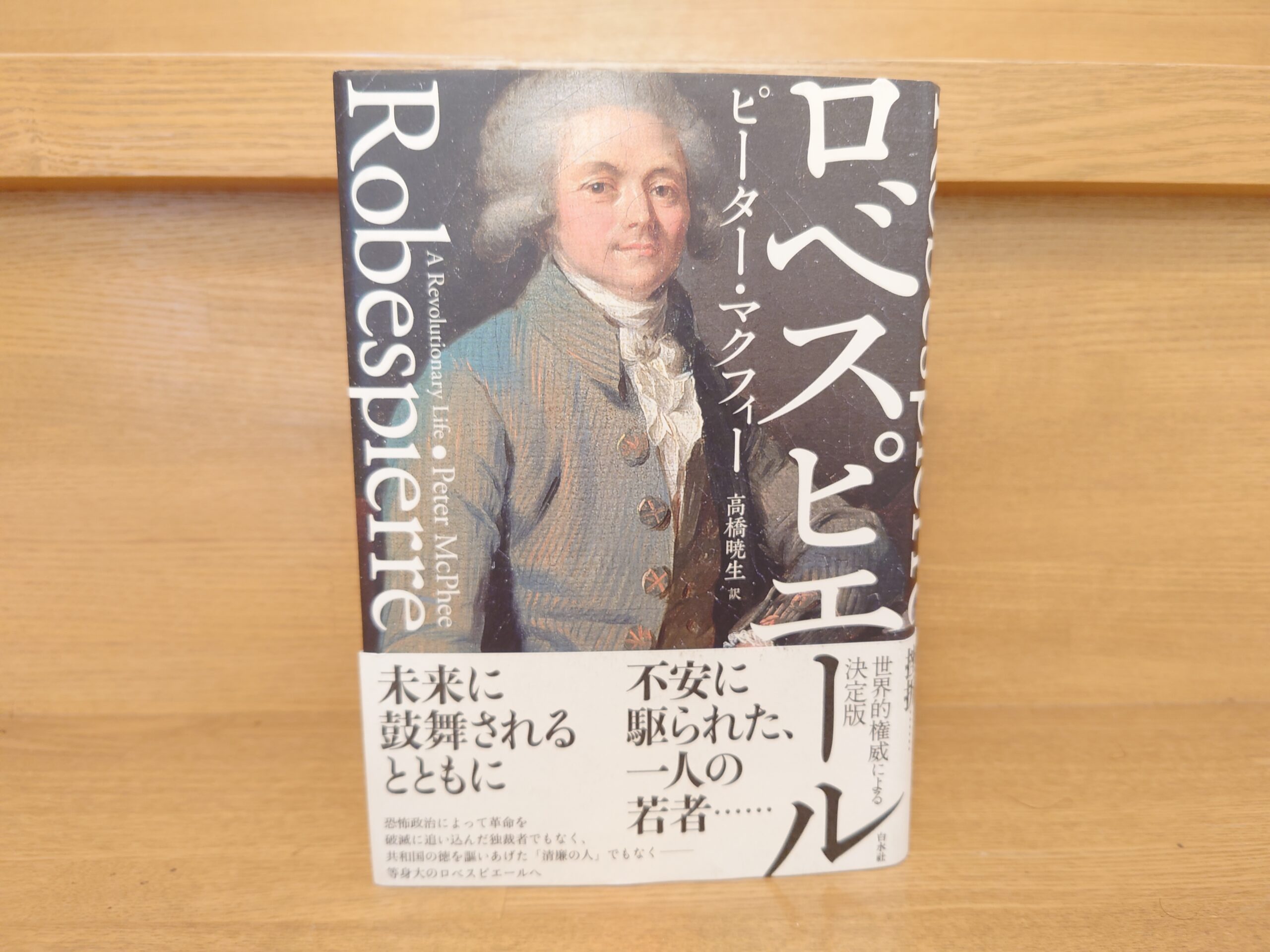

今回ご紹介するのは2017年に白水社より発行されたピーター・マクフィー著、高橋暁生訳の『ロベスピエール』です。

早速この本について見ていきましょう。

未来に鼓舞されるとともに不安に駆られた、一人の若者……

世界的権威による決定版。「31歳の誕生日の数日前、ヴェルサイユに辿り着いたこの男はいったい何者だったのか」

恐怖政治によって革命を破滅に追い込んだ独裁者でもなく、共和国の徳を謳いあげた「清廉の人」でもなく――等身大のロベスピエールへ。「彼は、あたかも脳みそが歩いているがごとく、統一的で完全無欠な思想の代弁者であるかのように書かれることがあまりにも多く、情熱と当惑を抱え、堅い決心をしつつも自信がなく、国家的舞台と「故郷」への思慕に板挟みになっている、そういう一人の若者として描かれたことはなかった。自身のあごの半分を吹き飛ばした一発の銃弾、その後二十四時間続いた凄まじい痛みの中、一七九四年七月二十八日に彼がその生涯を終えたことを、われわれは知っている。一七八九年五月に始まり不可避的にこの日へとつながっていく劇的な物語、その全体の見取り図を、われわれは確かに作ることができる。ただこれらは、今だからわかることなのである。」

(終章より)「恐怖政治」でフランス革命を破滅に追い込んだ近代最初の独裁者か、それとも共和国の徳を謳い上げた「清廉の人」か。ロベスピエールを描くということは、「伝記」の極北を行く作業といえる。本書は、これまでの血腥さを伴ったロベスピエール伝からは距離をとり、「青年」ロベスピエールに着目する。

Amazon商品紹介ページより

実際、従来のロベスピエール伝は、彼の短い36年の生涯のうち、最後の5年間を集中的に扱い、最初の31年は最後の5年間の「善行」なり「悪行」なりを性格付ける還元的役割しか与えられなかった。

しかし、本書によれば、ロベスピエールも「未来の可能性に鼓舞されるとともに不安に襲われた一人の若者」にすぎず、その歴史的役割は「1789年の時点では予期されてなどいなかった」。そして、新たな目で眺めると、一番重要なのは「31歳の誕生日の数日前、ヴェルサイユに辿り着いたこの男はいったい何者だったのか」という問い掛けになる。

こうしたスタンスは革命後の叙述にも変化を与えずにはおかない。本書では、ロベスピエールは「恐怖政治」の主導者というより、同時代人の多くと同じく革命によって破滅に追い込まれた人物として現れることになる。革命史研究の世界的権威による決定版評伝。

今作の主人公ロベスピエールはフランス革命の中でも最も有名な人物のひとりです。

ですが彼のイメージは暗く血にまみれたものばかりです。というのもフランス革命の暗黒部分、恐怖政治の独裁者としてこの人物は知られているからです。1793年に公安委員会に任命されてから彼は次々と反対勢力を断頭台に送りました。疑わしければ即刻処刑という恐るべき状態が続きます。最後にはあまりの強行ぶりに逆に自分も断頭台に送られるという凄まじい政治人生を送ったのでした。

そんなロベスピエールについて書かれたのが本書なのですが、この作品を読んで私は驚くことばかりでした。

まずロベスピエールの若さです。

彼がフランス革命に立ち会ったのはなんと31歳の時です。そして彼が独裁者となり命を終えるのが36歳のこと。

ロベスピエールは今の日本では考えられないくらい若いリーダーだったのです。

30代前半でフランス革命の激流を渡っていかなければならなかったということはそれだけで驚きでした。

そして1番の驚きはロベスピエールは本当はどのような人物だったのかということです。この作品によればロベスピエールは不当なレッテルが貼られているということでした。フランス革命の暗部、神経症的な独裁者、虐殺者という一面的な見方がされてしまいがちです。ですが事はそう単純な話ではなかったのです。

訳者あとがきではこのことについて次のように述べられています。少し長くなりますがこの作品の特徴についても知れる箇所ですのでじっくり読んでいきます。

マクフィーは冒頭で、伝記で描かれる人物たちは、伝記作家の「手の中にある粘土」であるというジャネット・マルコムの言葉を引用している。伝記に限らず、描かれる過去全般について、その過去が描く者の「手の中にある粘土」という側面は否定できない。過去を見る者のある「問いかけ」に応じて、過去はその姿を見せる。その視座、政治的立ち位置、イデオロギーによって、再現される過去の姿は、程度の差こそあれ影響を受ける。

「粘土」という表現はこの意味で一面正しい。十九世紀以来積み上げられてきた数多のロべスピエール研究、伝記は、とりわけこの人物を描こうとする者が生きるその都度の「現在」に、強い影響を受けてきた。そもそもフランス革命自体、この事件をどう描くかは、描く主体の政治的立場によって大きく左右され、論者の間では激しい論争が起きた。そうしたフランス革命の特性を一面代表する人物と目されたロぺスピエールのイメージは、論者によって、時には文字どおりの「粘土」のように、恣意的に造形されてきた。

マクフィーは、本書において、歴史学に宿命的に内在するこの認識論上の問題を十分に理解しつつ、この恣意性からできる限り身を離そうとしている。ロベスピエールという人物を、マクフィー自身が一面「創造的に」造形していくことを認めながらも、同時に、著者の恣意の自由にはならない「過去の事実」としてのロべスピエールに、懸命に接近し、彼は心情的にロべスピエールに惹かれつつも、この人物を、神経症的な独裁者、虐殺の首謀者として描くことはもちろん、革命の英雄、殉教者のように祭り上げることも同時に拒否している。

歴史学とは、過去の断片である様々な史料を丹念に読み、それらをつきあわせ、断片と断片の空隙を説得的な推測で埋めながら、過去を描き、論究する営みである。本書は、このスタンスで書かれた。

たとえば、ロべスピエール三十六年の人生のうち、従来の伝記の多くは、その最後の五年間に極端な比重を置いた。フランス革命そのものとこの人物とが密接な関係を持つ以上これは避けられないし、なにより、一七八九年から一七九四年の時期とは対照的に、革命前の三十一年について知らせてくれる一次史料の数も種類も圧倒的に限定されている。

しかしマクフィーは、本書全十二章のうちの四章分を、ロベスピエールの幼少期から少年期、青年期を描くことに費やす。史料の欠損を補うために、たとえば彼が生きていた「環境」をできる限り丁寧に再現している。彼が生まれ育ったのは、周辺農村に経済基盤と人的コネクションを持つ貴族や聖職者、ブルジョワがへゲモニーを握り、カトリックの影響力が強い地方都市アラスだった。彼が走り回っていたのは、軍隊の駐留が日常で、大規模な宗教施設の建設工事が続き、収まることのない喧噪や土埃が充満する小さな街区であったし、母を亡くし、父が行方をくらましたあと、彼が眠ったのは、敬虔な叔母たちが作る素朴な家庭であった。

本人について直接知らせてくれる史料の限られる中、周囲の環境を明らかにすることで彼の輪郭を縁取ろうとする。この試みが成功しているかどうかは読者の判断に委ねるしかないが、そこには歴史家としての真摯な態度と、マクシミリアン・ロベスピエールという一個の生命への敬意を感じる。

本書を通読することで、ある一定の「ロベスピエール像」を読者は持つことができるだろう。同時に、そのイメージから時には大きく逸脱するいくつかのエピソードに戸惑いを覚えるかもしれない。けれど、それこそが、マクフィーの意図するところではなかったか。ある面では傑出し、しかし別の面では平凡か、むしろ大きな欠点とも思われる特徴を同じくらい併せ持った一人の人間が、フランス革命という時代の大転換を、主導したというよりはむしろここに否応なく巻き込まれつつも、この大転換にどう対峙し、これをどう生きたのかを、史料をべースに丁寧に描こうとしており、結ばれるイメージが単純明快でわかりやすいものとはならないのは、むしろ当然である。

白水社、ピーター・マクフィー、高橋暁生訳『ロベスピエール』P375-377

※一部改行しました

「彼は心情的にロべスピエールに惹かれつつも、この人物を、神経症的な独裁者、虐殺の首謀者として描くことはもちろん、革命の英雄、殉教者のように祭り上げることも同時に拒否している。」

ロベスピエールはあまりに劇的な最期を遂げたため、死後様々な立場から多種多様に語られてきました。となるとそこに「語る者」の意図がどうしても色濃く反映されてしまいます。

ですが著者のマクフィーは歴史家としてそこからなるべく距離を置こうとします。その姿勢こそ本書の最も特徴的なポイントであり、私が感銘を受けた点でした。

上の引用の最後でも、

「ある面では傑出し、しかし別の面では平凡か、むしろ大きな欠点とも思われる特徴を同じくらい併せ持った一人の人間が、フランス革命という時代の大転換を、主導したというよりはむしろここに否応なく巻き込まれつつも、この大転換にどう対峙し、これをどう生きたのかを、史料をべースに丁寧に描こうとしており、結ばれるイメージが単純明快でわかりやすいものとはならないのは、むしろ当然である。」

と述べられています。

フランス革命の激流に巻き込まれ、否応なく究極の決断を迫られる日々。そんな中で「ひとりの人間」ロベスピエールはどのように生きたのか。

権力に飢えた独裁者、冷酷無比な虐殺者、政敵を無慈悲に断頭台に送り込んだ精神異常者。そんな単純な話で還元できるものではないのです。

この本は人間の複雑さ、そして置かれた環境によって人間はどうなりうるのかということを考えさせられる名著です。

ただ、この本を読む前にある程度フランス革命の知識がないとなかなか厳しいかもしれません。

ですのでこの本を読む前に入門書として神野正史著『世界史劇場 フランス革命の激流』やルフェーヴルの『1789年―フランス革命序論』を読むことをおすすめします。

フランス革命の流れをざっくりと頭に入れた上でそれらと比べながら本書を読むとより楽しめること間違いなしです。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

以上、「P・マクフィー『ロベスピエール』フランス革命恐怖政治の独裁者は本当はどんな人物だったのかを追うおすすめ伝記!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント