ニーチェ発狂の現場と『罪と罰』ラスコーリニコフの夢との驚くべき酷似とは

ニーチェ発狂の現場と『罪と罰』ラスコーリニコフの夢との驚くべき酷似

1889年1月、ニーチェ45歳の年、彼は発狂します。彼が発狂したというエピソードは有名ですがその詳細に関しては私もほとんど知りませんでした。

しかし、参考書を読み私は衝撃を受けました。その発狂の瞬間がドストエフスキーの代表作『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフが見た夢とそっくりだったのです。

ニーチェは発狂する二年前にドストエフスキー作品と初めて出会いました。ドストエフスキ―晩年の大作『未成年』や『カラマーゾフの兄弟』は読んでいなかったそうですが、『死の家の記録』や『虐げられた人びと』、『地下室の手記』、『悪霊』などを読み大きな感銘を受けたとされています。

今回の記事ではそうしたニーチェの発狂とラスコーリニコフの夢について考えていきたいと思います。

では早速、ニーチェの発狂の瞬間について書かれた文章を見ていきます。

まず参考にするのはリュディガー・ザフランスキー著『ニーチェ その思想の伝記』の文章です。

一八八九年一月三日、ニーチェは自分の部屋を出て、カルロ・アルべルト広場に行くが、そこで辻馬車の御者が馬を殴っているのを見る。ニーチェは泣きながら馬を守ろうとして馬の首にしがみつく。同情に打ち負かされて、彼の精神は崩れ落ちる。数日後、フランツ・オーヴァーべックが精神錯乱に陥った友人を引き取って行った。ニーチェはその後も十年、精神の暗闇の中で生き続ける。

彼の思考の歴史は、一八八九年一月で終わる。

法政大学出版局、リュディガー・ザフランスキー、山本尤訳『ニーチェ その思考の伝記』P356

また、別の参考書ベン・マッキンタイア―『エリーザベト・ニーチェ ニーチェをナチに売り渡した女』にもニーチェ発狂の様子が語られています。こちらの方がより詳しいです。少し長くなりますが引用します。

一八八八年が終わりに近づくころ、たまたまトリノに住んでいたニーチェの精神は最強音に達し、心はついに病気に押さえこまれて、もはや逃れるすべはなかった。通りを歩けば、一〇歳も若返ったように感じ、人々が畏怖の念をもって自分を見つめているような気がした。そして夜は下宿で、何時間もピアノを弾きつづけるのだった。たいていはヴァーグナーだった。

四四歳の誕生日から、『この人を見よ』の執筆にとりかかった。沸き立つような壮大な理念と自己賛美にあふれた自伝である。「なぜ私は一個の運命であるのか」という章では、神の死の結果が、世界がキリスト教道徳の不法な拘束から解放された結果が、ぞっとするほどあからさまに呈示されている。

「真実が数千年にわたる嘘と戦いはじめた以上、これからわれわれは震撼に襲われ、だれも夢想だにしなかったほどの地震の痙攣、山や谷の移動を経験するだろう。」二ーチェはアウグスト・ストリンドベリと文通するようになる。年老いたスウェーデン人とまだ若いドイツの哲学者は、相前後して狂気に陥った。

その年のクリスマスには、彼の得意な気分は最高潮に達していた。「あとニか月もすれば、私はこの世で最高の名士になっているだろう」と彼は書いている。健康状態はすばらしく、食欲も十分にあり、名声はもはや揺らぐことはない。

彼の本が、スカンジナヴィアの数人の知識人を除けば、まだだれにも読まれていないというのなら、それはほかの人々(とりわけドイツの人々)の愚かさと彼自身の偉大さのあかしだ。

ニーチェは突然自分に政治的な力があると思うようになり、反ドイツ感情は頂点に達する。「私は王子たちにローマで会議を開くよう命じた」と、ストリンドベリ宛に書いている。「若い皇帝がだれかに撃ち殺されるのが私の望みなのです。」そしてニーチェ・カエサルと署名した。それに答えて、ストリンドベリは、「私は狂いたい、狂いたい」と書き、こう結ぶ。「ともあれ、狂うのは喜ばしいことなのだ。」

一月三日、二ーチェはいつものようにトリノの街を散歩していた。カルロ・アルべルトの街角で、御者が老いた馬を乱暴に打ちすえているところに出くわした。ニーチェは馬の首にしがみつき、泣きながら地面に倒れてしまった。人だかりがして、そのなかにいた家主が下宿に連れ帰った。やがて意識はもどったが、精神が正常にかえることはなかった。

彼は、憤怒に満ち混乱した狂気の手紙を、イタリア王やバチカンやさまざまな友人に書いた。みずからディオニュソス、あるいは(責め苛まれる者)と署名し、帝国やドイツや反ユダヤ主義をののしった。「今まさにわが王国を手中に収めました。これから教皇を投獄し、ヴィルヘルムやビスマルクやシュテッカー(フェルスターの友人)を銃殺にしてやります。」

別な手紙で、彼はついにコージマ・ヴァーグナーへの愛を告白し、彼女に《アリアドネ》と呼びかける。オーヴァーべックは、「ちょうどこれから反ユダヤ主義者を残らず撃ち殺させるところだ」という手紙を受け取ると、友人を見つけて家に連れ帰るためにトリノに急行した。

白水社、ベン・マッキンタイア―著、藤川芳郎訳『エリーザベト・ニーチェ ニーチェをナチに売り渡した女』P200-201

※一部改行しました

こちらの方がより詳しく、そして生々しく様子が伝わってきますよね。

そして発狂のきっかけとなったのは打ちすえられた哀れな馬でした。弱い存在が無残にも打ちすえられている姿に彼はもはや耐えきれなかったのでした。これまで「強い人間」を説き続けてきたニーチェが最後に崩れてしまったのがこうした哀れな馬の存在だったというのは非常に重要な点であるように私は思います。

では、ここからドストエフスキーの『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフの夢を見ていきたいと思います。

ラスコーリニコフは殺人を犯す直前、ある夢を見ます。

その夢では彼は七歳くらいの子供です。父と外を歩いていると居酒屋の前で人だかりができていました。

そこには大きな荷馬車があり、不思議なことにそれに繋がれていたのは小さく痩せた百姓馬だったのでした。本来こうした大型荷馬車はもっとどっしりとした強い馬でなければ引くことはできません。しかし、この時はなぜか老いた貧弱な馬が繋がれていたのでした。

人々は面白がってこの荷馬車に乗り、無理やりこの馬に馬車を引かせようとします。

しかし当然のことながら全く動きません。苦しそうにあえぐ痩せ馬の虚しいもがきだけが続くのでした。

すると荷馬車の持ち手のミコールカが逆上し、馬を殴り始めます。殴れば走り出すとでも考えているのか、気が狂ったかのようにますます激しく殴り始めたのでした。

「乗れ!みんな乗れ!」ミコールカがどなりかえした。「みんな連れてってやるぜ。ぶちのめしてやるぞ!」

そしてなぐって、なぐって、なぐりまくった。彼はもう頭がカーッとなってしまって、何でなぐったらいいのかわからなかった。

「お父さん、お父さん」と彼は父に叫んだ。「お父さん、あの人たちは何をしてるの!お父さん、かわいそうな馬をあんなにたたいて!」

「行こう、行こう!」と父は言った。「酔っぱらって、わるふざけしてるんだよ、ばかなやつらだ。行こう、見るんじゃないよ!」そう言って、父は彼を連れ去ろうとしたが、彼は父の手をふりきって、夢中で馬のほうへかけだした。だがかわいそうな馬はもういけなかった。馬は息をきらして、立ち止まっては、またひっぱる。いまにも倒れそうだ。

「死ぬまでぶちのめせ!」とミコールカがわめいた。「こんなやくざ馬あ、それでいいんだ。なぐれ!」

「おめえは十字架もっていねえのか、鬼め!」と群衆の中から一人の年寄りが叫んだ。

「こんなやせ馬がこんな荷をひくなんて、見たこともねえ」と誰かが年寄りの味方をした。

「なぶり殺す気か!」ともう一人が叫んだ。

「つべこべぬかすな!おれのものだ!どうしようと、おれの勝手よ。もっと乗れ!みんな乗れ!こうなったら意地でも走らせてやるんだ!……」

不意に笑いがどっと爆発して、何も聞えなくなった。めす馬はますますはげしくなった鞭にたえられなくなって、力なく後足で蹴りはじめた。いまの年寄りまでこらえきれず、くすッと笑った。たしかに滑稽だった。こんな老いさらばえたやせ馬のくせに、まだ蹴ることは忘れないのだ!

群衆の中からさらに二人の若者がてんでに鞭をつかんで、あっち側とこっち側から馬めがけてかけだした。両脇から打とうというのだ。

「鼻面をくらわせろ、目だ、目をなぐれ!」とミコールカがどなった。

「みんな、歌ではやせ!」誰かが馬車の上から叫んだ。すると馬車の上の連中が声をそろえてうたいだした。威勢のいいみだらな歌がひびきわたり、太鼓がとどろき、口笛がはやしたてた。女はくるみを割りながら、にやにや笑っていた。

……彼は馬のそばへ走って行った、馬の前方へ走りでた、そして目をうたれているのを見た、鞭が目にまともにあたった!彼は泣いていた。胸がいっぱいになって、涙があとからあとからあふれでた。誰かの鞭が彼の顔にあたったが、彼はなんにも感じなかった。彼は両手をもみしだいて、泣き叫びながら、白いあごひげを生やした白髪の老人にとびついた。その老人は頭を振りながら、非難の目でこの光景を見ていたのだった。一人の女が彼の手をひいて、連れ去ろうとした。しかし彼はその手を振りちぎって、また馬のほうへかけ出した。もう最後のふんばりだったが、それでももう一度蹴りはじめた。

「あ、畜生、くたばりやがれ!」ミコールカはかんかんになってどなった。彼は鞭をすてると、腰をかがめて、馬車の底から太く長い轅をひっぱり出し、もろ手でその端をつかみ、いきなりやせ馬の上にふりかぶった。

「骨がくだけてしまうぞ!」とまわりの人々がロ々に叫んだ。

「殺す気か!」

「おれの勝手だ!」そう叫びざま、ミコールカは力まかせに轅を振り下ろした。にぶい音がひびいた。

「なぐれ、なぐれ!どうしたんだ!」と人だかりの中から何人かの声がけしかけた。

ミコールカはもう一度振りかざし、力まかせの打撃がもう一度あわれなやせ馬の背におちた。馬はへたへたッと後足を折ったが、すぐにまたおどりあがって、ひっぱった。なんとか車をうごかそうと、最後の力をふりしぼって、右へ左へはげしくもがいた。しかし四方八方から六本の鞭が馬をとらえ、轅は風をきって、三度目、さらに四度目、正確な間をおいて馬の背に落下した。ミコールカは一撃で倒せなかったので、すっかりいきり立っていた。

「まだ生きてるぞ!」とまわりが叫んだ。

「もうじき倒れるさ、いよいよおしまいだよ!」群衆の中から一人の物好きな男が言った。

「何をしてるんだ、斧をくらわせろ!一思いに殺してやれ」と誰かが叫んだ。

「ええ、うるさい!どけろ!」とミコールカは気ちがいのようにわめくと、轅をすてて、またかがみこみ、今度は馬車の底から鉄棒をひきずり出した。「危ねえぞ!」と叫んで、彼は鉄棒を振り上げ、渾身の力をこめてあわれな馬の背へ振り下ろした。ガッとにぶい音がして、馬はよろめき、へたへたとくずれたが、またはね上がろうとした。鉄棒がまた風をきって馬の背へおちた、すると馬はまるで四本の足を一度になぎはらわれたように、どさッと倒れた。

「息の根をとめろ!」と叫んで、ミコールカは夢中で馬車からとび下りた。一杯機嫌で真っ赤な顔をした若者が数人、鞭、棒、轅と、手にふれたものをひっつかんで、息もたえだえのめす馬のほうへかけだした。ミコールカは馬の横に立ちはだかって、もう放っておいても死ぬのに、めったうちに鉄棒で馬の背をなぐりだした。馬は鼻面をのばして、苦しそうに最後の息をひきとった。

「とうとう、くたばらせやがった!」という声が人ごみの中から聞えた。

「どうして走らなかったかなあ!」

「おれのものだ!ミコールカは鉄棒をにぎりしめ、血走った目で叫んだ。彼はもうなぐる相手がないのが口惜しそうに、立ちはだかっていた。

「たしかにおめえにゃ、十字架ってものがねえよ!」今度はもうたくさんの声々が群衆の中から叫んだ。

ところで、あわれなラスコーリニコフ少年は、もう何も考えられなかった。彼はわっと泣きながら人ごみの間をぬけると、やせ馬のそばへかけより、もう死んでしまった血だらけの鼻面をだきしめて、顔に、目に、唇に接吻した……そして、不意にとびおきると、小さな拳を振りあげて気ちがいのようにミコールカにとびついた。そのとき、もうさっきから彼のあとを追ってきた父が、やっと彼をつかまえて、人ごみから連れ出した。

「行くんだよ!ね、行くんだよ!」と父は彼に言った。「お家へかえろうね!」

「お父さん!どうしてあの人たちは……かわいそうな馬を……殺したの!」と彼はしゃくりあげながら言ったが、息がきれて、言葉は叫びとなって彼のしめつけられた胸からはじけ出た。

「酔っぱらいどもが、わるふざけしたんだよ、ぼくにはなんのかかりあいもないんだよ、さあ行こうね!」と父は言った。彼は父にしがみついたが、胸はますます苦しくしめつけられた。彼は息苦しくなって、叫ぼうとすると、目がさめた。

目がさめてみると、身体中汗でびっしょりで、髪までぬれていた。彼は肩で息をしながら、恐ろしそうに身をおこした。

新潮社、ドストエフスキー、工藤精一郎訳『罪と罰』上巻、平成26年第57刷P101-105

やはりドストエフスキーはえげつないですね・・・何度読んでもこの箇所は胸が苦しくなります・・・

ですが、読んでみてきっと驚かれたと思います。これはまさしくニーチェの発狂と酷似していると言えるのではないでしょうか。

先ほどもお話ししましたがニーチェは発狂の2年前に初めてドストエフスキーを読んでいます。公には『罪と罰』が読まれたという記録は残っていませんのでニーチェが実際にこの箇所を読んだかどうかは不明です。

ただ、『罪と罰』を読んだかどうかは別として、発狂に至る最後の引き金がこの馬の殴打だったことに変わりありません。

あれだけ「強者になること」を説いていたニーチェが、「馬が可哀そうだ」と飛びついたのです。彼は最後の最後で「弱き存在」への思いに崩れることになりました。これは非常に重要な意味があると思います。

私はニーチェのこの発狂のシーンを知り、本当に驚きました。そしてこの事実を知ってからニーチェに対する思いがかなり変わっていったように思います。

そして以前紹介した、W.シューバルトの『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』ではなぜニーチェは発狂していったのかというのが詳しく解説されています。

この本ではニーチェが行き詰まらざるをえなかったのはなぜなのか、彼は何に悩み、苦しんでいたのかということが語られます。ニーチェと言えば難解で攻撃的な言葉を発するイメージがありますが、そうではなく一人の人間として何を課題にして生きていたのかということをこの本を通して考えさせられました。

ただ、ニーチェの発狂のシーンについては本によって全く触れられていないものもあります。西尾幹二著『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』では馬のことは出てきませんし、ニーチェ全集でも発狂した事実は出てきても馬に飛びついたかどうかまでは書いていません。ニーチェは様々な見方をされる人物であるということは当ブログでもこれまでお話ししてきた通りです。仮に馬に飛びついて発狂したという事実がなかったとしても、そうした伝説が作られたという事実もまた興味深いものであります。専門家ではない私にはそこまでの真相はわかりません。

ただ、ニーチェの発狂とラスコーリニコフの夢の酷似はかなり大きな問題なのではないかと個人的には感じています。『罪と罰』の最終盤に出てくる旋毛虫の夢もニーチェ晩年の状態と非常にリンクする点も私は気になっています。ニーチェ最後の自伝的作品『この人を見よ』を読んで頂ければきっとそれは感じて頂けると思います。こうしたことも含めてニーチェと『罪と罰』は私自身、これからも考えていきたいテーマとなりました。

以上、「ニーチェ発狂の現場と『罪と罰』ラスコーリニコフの夢との驚くべき酷似」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

ニーチェ: その思考の伝記 (叢書・ウニベルシタス 724)

エリーザベト・ニーチェ ─ ニーチェをナチに売り渡した女 (書物復権)

※2021年10月10日追記 ニーチェ発狂の原因は梅毒であるという説について

ニーチェ発狂の原因は梅毒による進行麻痺であるという説がありますが、それは現在否定されています。

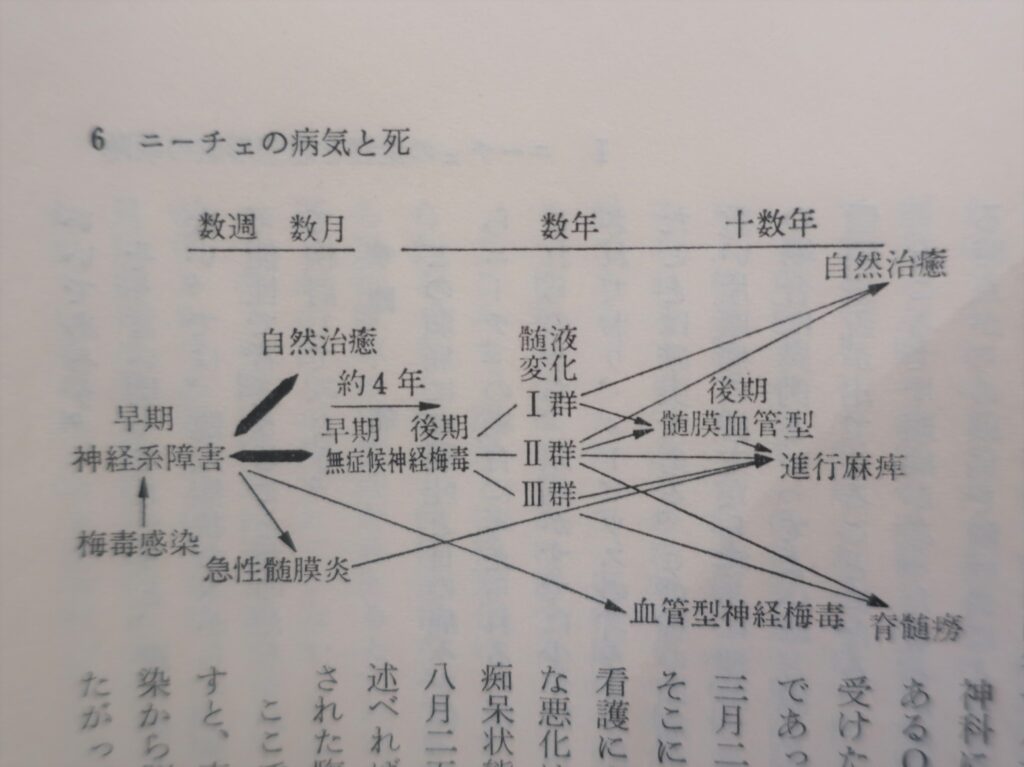

このことについては渡辺二郎、西尾幹二編著『ニーチェ物語 その深淵と多面的世界』所収、内沼幸雄「ニーチェの病気と死」という論文で詳しく書かれていますが、参考までにその一部をここに紹介します。

ニーチェは若い頃より激しい頭痛発作に悩まされ続け、そして一八八八年末トリノにおいて急激な錯乱状態を起こして痴呆に陥った。そのために翌年の一月一〇日友人オーヴァーベックに付き添われてバーゼルの精神病院に収容され、さらに同年一月一八日にはイェーナ大学の精神科に転院し、そこの主任教授であるO・ビンスワンガーの診察を受けたのである。診断は進行麻痺であった。ニーチェは一八九〇年三月二四日母に引き取られるまでそこに在院した。退院後は家族の看護にまかされたが、病状の急激な悪化はなかったらしく、長期の痴呆状態が続いたまま一九〇〇年八月二五日に死亡した。大まかに述べれば、これが梅毒説の根拠とされた臨床経過である。

有斐閣、渡辺二郎、西尾幹二編著『ニーチェ物語 その深淵と多面的世界』P 25

ここで神経梅毒の一般経過を示すと、表のごとくである。梅毒感染から脳実質の梅毒である―したがって痴呆と性格変化を中軸症状とする―進行麻痺へと移行するには長期の年月を要し、その中間段階では無症状に経過するものもあれば、多彩な神経学的症状を示すものもあり、そのために神経梅毒の診断は症状だけでは絶対に不可能といって過言でない。診断確定のためには、最低の必要事頑として血液および髄液の梅毒反応陽性を証明しておかなくてはならない。

有斐閣、渡辺二郎、西尾幹二編著『ニーチェ物語 その深淵と多面的世界』P 25

ニーチェが梅毒であったかどうかは科学的根拠の検証が必要です。この点について論文筆者は続けて次のように述べます。これは非常に重要です。

「ニーチェの場合」はどうであったか。この点を批判的に検討するさいに何よりも大切なのは、ニーチェが入院した一八八九年頃の精神医学の実情を知ることであろう。当時はクレべリンの精神医学教科書第二・三版が出された頃に相当し、精神医学の疾病体系は急激に変化しつつある時代であった。進行麻痺についても梅毒説が最有力であったけれど、いまだ疾患単位としては確立されるにいたっておらず、誤診もきわめて多かった。進行麻痺についてのアルツハイマーとニッスルによる詳細な脳の組織病理学的研究がニーチェの死後の一九〇四年、ワッセルマンによる梅毒血清反応の発見が一九〇六年、野口英世による梅毒スピロへータの脳内同定が一九一三年、そしてワーグナー・ヨーレッグのマラリアによる発熱療法の発見が一九ニニ年のことであった。ちなみに、ワッセルマン反応使用以前のクレぺリンの進行麻痺診断は入院患音の三〇パーセント、使用後にハ~九パーセントに落ちたといわれている。当時世界最高の臨床精神科医にして、この誤診率である。このような医学の状況を考えれば、ニーチェを進行麻痺とする診断が確定診断でないことは、現代精神医学の常識と言ってもいいであろう。

有斐閣、渡辺二郎、西尾幹二編著『ニーチェ物語 その深淵と多面的世界』P25-26

当時の医療事情が見えてきますよね。梅毒診断がほとんど確立していない状況でニーチェは梅毒と診断されたわけですが、そこには大きな疑問が残ります。先の引用では「神経梅毒の診断は症状だけでは絶対に不可能といって過言でない」と述べられていたように、現代ではニーチェを診断した医師の信憑性は疑わしいものとされています。

しかも仮にニーチェが梅毒によって1889年に発狂したとして、彼が亡くなったのは1900年のこと。梅毒による脳症が発症してから11年も生存するというのは医学的にもかなり可能性が低いとされています。しかも発狂前後の症状も梅毒によるものとは考えにくいと述べられていました。

この論文ではこの問題についてここからかなり詳しく見ていくことになります。ここで全て紹介したいのですがかなり長くなってしまいますので興味のある方はぜひこの本を読んで頂けたらなと思います。ここでは一つだけ特に印象に残った箇所を紹介します。

ランゲ・アイヒバウムのように経過の細部にまでわたって断定的に診断するとすれば、そこには医学とは無縁の不純な意図が隠されていたとしか思えないのである。この点はともかくとして、梅毒説の決定的な根拠となったのはバーゼルおよびイェーナでの診断であった。一般に、医学的診断にさいして直接診察に当った者が決定的指導権をにぎるのは、ごく当然のことである。したがって、その後の病跡学的研究がその診断を前提として、より詳細な過去の疾病経過と作品へのその影響を解明しようとするのは、自然な成り行きであったといえよう。梅毒説をとるメビウス、ベンダ、ランゲ・アイヒバウムの仕事の性質は、そのようなものであった。それらの研究はこの前提があってはじめて成り立ち、またこの前提があるからこそ、薄弱な根拠に基づく憶測を確定診断のように思わせたのである。もしこの前提がぐらつけば、彼らの研究の価値は無に帰してしまうであろう。すでに示唆しておいたように、その前提自体も不確実なものだったのである。

有斐閣、渡辺二郎、西尾幹二編著『ニーチェ物語 その深淵と多面的世界』P 26

ここまでお話ししてきましたように、ニーチェは当地の医師により進行麻痺と診断されましたが、その信憑性にはかなり疑いがあります。ですがこの引用にもありますように、その診断をもとにしてニーチェが梅毒であったということを広めたいという「医学とは無縁の不純な意図」を持つ人たちの存在があったとしています。

これまで当ブログで見てきましたように、ニーチェは多種多様なグループから利用され、解釈されてきました。

そしてその一方、ニーチェのあまりに過激な思想に対して、「あれは単なる狂人の妄言だ。真に価値ある思想ではない」という非難を向ける人たちもいました。そうした人たちがニーチェ批判をするための道具として梅毒が使われたということもできるかもしれません。

たしかに、ニーチェが梅毒で発狂したというのはセンセーショナルですよね。ゴシップ的とすら言えるでしょう。面白おかしくニーチェを語るにはもってこいのネタかもしれません。彼らにはこうしてニーチェを貶めるという意図があったとも考えられます。

ただ、繰り返しになりますが現在においてはこの説は否定されています。残念ながらゴシップ的にニーチェを紹介するのにこれは今なお語られる説ではありますが、そういう説が未だに広まってしまうというのもまたニーチェの一つの側面なのではないかとも思ってしまいました。

「ニーチェは売春宿で梅毒にかかったから発狂したという説がある」と言えば読者は「へえ!そうなんだ!」と思ってしまいますよね。

しかもこの「~という説がある」という言い方ですね。これを使えば仮にその説が間違っていることが証明されていてもお構いなしです。

本来ならば「そういう説もあったが今は否定されている」というところまで言わなければならないのに、これでは事実と全く違うことが事実として広められてしまうことになります。 当然ですが専門知識を知らない読者はそのことに対して疑問を持つことすらできません。

こうして完全に悪意ある噂話、ゴシップのように「ウケるネタ」が広められてしまうのです。

ゴシップは人を引き付けます。たしかにセンセーショナルで、目立ちます。モノも売れます。ですが、何か寂しいですよね・・・偉人や名作が商品として面白おかしく消費されていくこうした現状に私は胸を痛めています・・・

ですが世の中きっとこういうことがたくさんあるのでしょう。気づかないだけで、私達はそうしたゴシップに囲まれて生きているのかもしれません。少しでもそうしたことが減っていくことを願うのみです。

以上、長くなりましたが追記「ニーチェ発狂の原因が梅毒であった」という説についてでした。

Amazon商品ページはこちら↓

ニーチェ物語―その深淵と多面的世界 (1980年) (有斐閣ブックス)

次の記事はこちら

前の記事はこちら

次の記事はこちら

ニーチェおすすめ作品、参考書一覧記事はこちらです

関連記事

コメント