教養とは何か~読書や知識量で得られるものなのだろうか

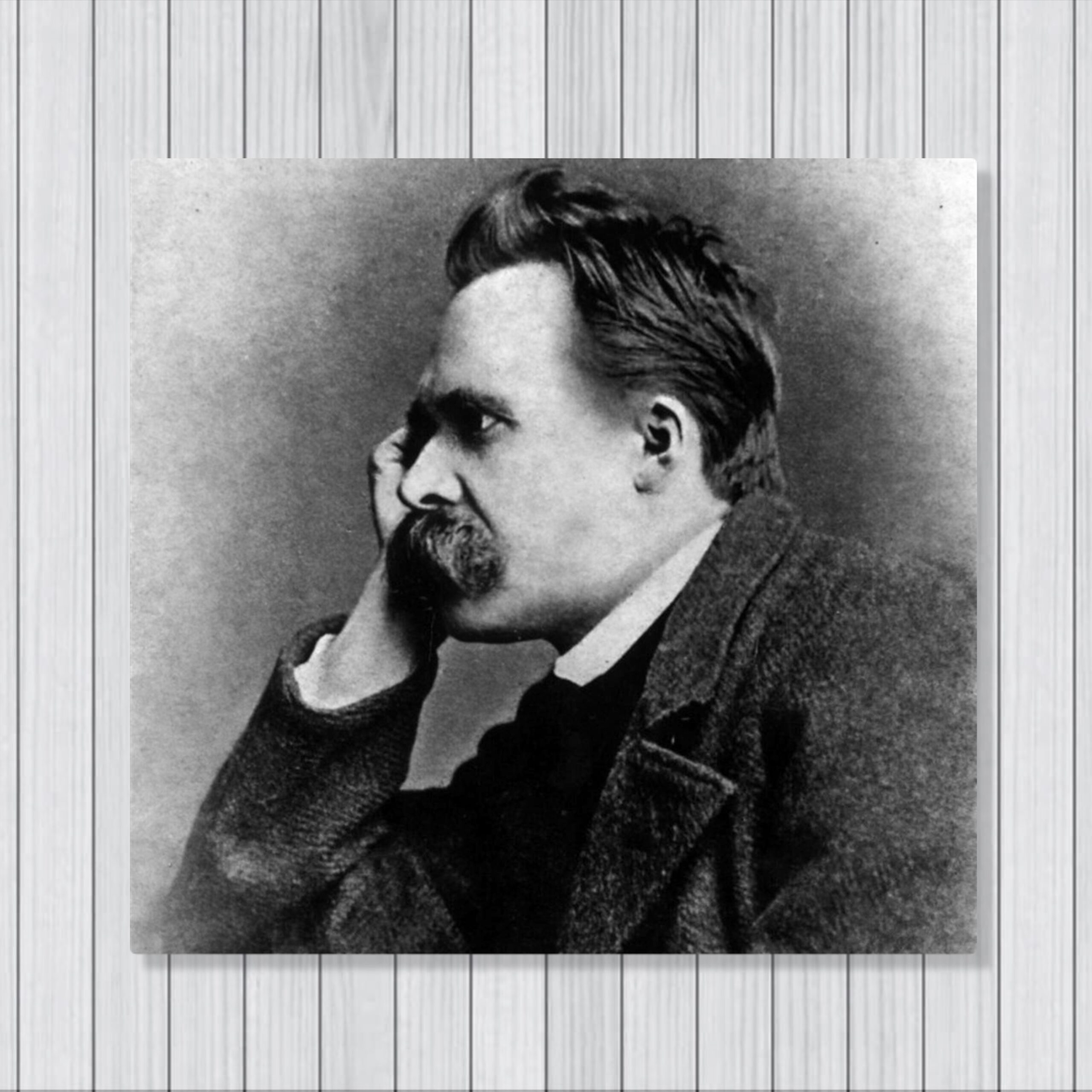

教養とは何か~読書や知識量で得られるものなのだろうか 『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』を参考に

前回の記事では『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』という本をご紹介しました。

この本ではニーチェ晩年の作品を題材にニーチェの思想を辿っていくのですが、その中で私の目を引く興味深い指摘がありました。それがこちらです。

一体教養を積むとは本を読むことと同じであろうか、そう改めて問い直してみることも必要であろう。遠い外国の文化や遥かな過去の時代に 学ぶと称して、自らは座った儘で、単に書物を介して、見知らぬ世界に自分の精神の鍵を預けっ放しにして来た近代日本の教養のあり方ーいわば読書に安心して依存して来たその怠惰が、近年、愛想を尽かされ、報復を受けているという一面はないであろうか。

国書刊行会、西尾幹二、『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』P9

これを読んだ時私はドキッとしました。

私は今、本に没頭した日々を過ごしています。教養を積むという目的のために読書をしているわけではありませんが、何とも胸が痛いといいますか、心に刺さる指摘です。

本を読むことで何か一定の仕事をしたような幻想に陥りがちなのは、いわゆる書斎型の人間にのみ特有の事柄ではない。本を読むことは、何事かを体験するための手段であり、ある意味では最も効率の低い媒体であって、それ以上でも以下でもない筈なのに、どういうわけか端的にわれわれの自己目的とさえなってしまう。

国書刊行会、西尾幹二、『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』P9

本を読むことは「何かを体験する」ための手段であるにも関わらず、それが自己目的化してしまう。

そこに読書依存の罠があると著者は述べます。そうした所からは真の教養は生まれてこないと指摘するのです。

さらに著者はこう述べます。

生前小林秀雄は、二ーチェを十分に潜り抜けていないことが日本の知識階級の弱点だと、折に触れ語ったという話を、私は彼に近かった人から何度も聞いた。西欧世界に自分の精神の鍵を預けっ放しにして、読書体験を体験と誤認して来た近代日本の教養にとって、ニーチェと雖も単なる知識の一種、久しく書物世界の骨董品にすぎなかったことを想えば、小林秀雄の嘆きもまた当然であったと理解できるのである。一体ニーチェの 体験を読書によってどれだけ自己の体験となし得た人がいただろうか。なぜなら、ニーチェにとって読書とは、自分を豊かにすることでは必ずしもないからだ。読書とは余計な他人の思考に自分を侵害され、食い荒らされて、自分自身を毒することでもあった。文字を読むというような安易な行為で、自分という存在を理解されてはたまらない、と彼なら言ったであろう。

国書刊行会、西尾幹二、『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』P12

「一体ニーチェの 体験を読書によってどれだけ自己の体験となし得た人がいただろうか」という箇所は特に重要です。読書は単に知識を蓄えるという話ではなく、体験そのものとなる可能性を秘めたものなのです。

また、後半のニーチェの読書観はショーペンハウアーの『読書について』を彷彿とさせます。

実際、ニーチェはショーペンハウアーの影響を強く受けています。

ニーチェにとってもただ知識を頭に入れるだけの読書が重要なのではなく、そこから自分の頭で思索することこそ重要であると考えていたのでした。

では、本題に戻りましてどうしたら教養は身に付くのでしょうか。本を読むことではそれは不可能なのでしょうか。

このことを考える前に、そもそも教養とは何なのかについて著者は次のように述べています。

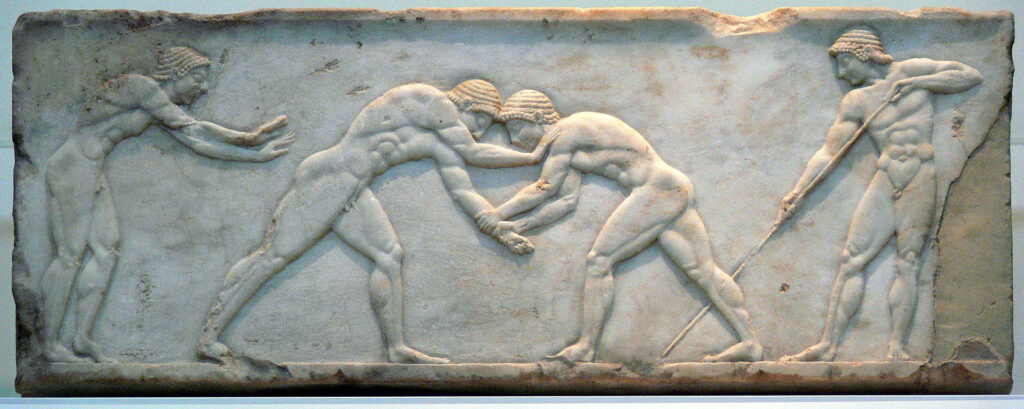

教養とは元来、行為、もしくは身体的鍛錬を基本に置く言葉である。ニーチェが理想にしたギリシアでは、教養とは一種の実践的概念であった。

プラトンはその『国家』篇の中で、指導者階級が受けなければならない教養の必須の課目として、musikeのほかにgymnastikeを置いている。gymnastikeは肉体鍛錬の一形式で、もともとはスパルタから来た紀元前六世紀のギリシア人はスパル夕人を模範にして、裸体競技を取り入れた。

今日のスポーツ用語でいえばレスリング、ボクシング、フリースタイル闘技等を指すが、時代がすすむにつれ裸体で行われない体育もこの中に入れられ、体育の技術、ないし知識の総称となった。同時にそれは規律、節制、忍耐等の諸徳を養成する訓練でもあった。(中略)

つまり言葉のもっとも健康な意味における競争、したがって近代社会の優勝劣敗による陰微に歪んだ諸心理(ルサンチマン等)を伴わない競争が、ギリシア人の自己鍛錬の前提をなしていた。gymnastikeはそのもっとも基本的な形式だった。

「教養」という概念は、ギリシアでは単に読書、学習に限らず、広い意味での修養、克己を指していた。

国書刊行会、西尾幹二、『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』P454-455

※一部改行しました

教養という概念の起源が古代ギリシアにあったというのは意外ですよね。しかもそれがスポーツと結びついていたというのも驚きでした。

そして著者はこうしたことを前提に日本における「教養」について次のように提言します。

現代日本で「教養」という二文字が甘やかな文化主義の感傷語と化している今日、この語の本来の意味は「修養」という古い言葉で言いかえることで生気をとりもどすことが出来はしないかと考える。修養は単なる歴史的知識の獲得に終わらず、行為を伴い、克己、鍛錬、実践を前提としているからである。

国書刊行会、西尾幹二、『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』P455

これは読んでいて「なるほど!」と思いました。

「教養」というと抽象的でなかなか具体的にイメージしにくいですが、「修養」とすることでよりくっきりとその姿が見えてくるように感じました。

「修養は単なる歴史的知識の獲得に終わらず、行為を伴い、克己、鍛錬、実践を前提としているからである。」と著者が述べるのはまさに的を得ているなと感じます。

また、著者はこの後に「真の教養は決断を、行為を人に教えるはずだ」とも述べています。

読書で知識を得ることはそれ自体で教養に繋がるものではない。読書はあくまで手段であって、大事なことはそこから自分がいかに生きるか、何を為すか、その鍛錬が試されているということになるのではないでしょうか。

知識をいかに得ようが、それだけでは教養は身に付かない。

知識をたくさん得ることで自分が教養のある人間だと思い込み、他者を下に見るようになってはそれこそ本末転倒なことになってしまいます。人としてあなたはどう生きるか、何をしているのか、その生き様が問われるのが教養なのではないかと著者の言葉を通して感じました。

思えば、私は大学院時代、浄土真宗の大谷派の大学である京都大谷大学で仏教を学んでいました。

そこで私はお世話になった先生から「いいですか、知識や学問で人間偉くなるわけじゃないですよ。」と何度も何度も教えて頂いたことを思い出します。

「それはただのアクセサリーです。自分を飾るために知識を利用しているだけです。そうなってはいけませんよ。もっと大切なものがあります。仏教を学ぶということはそういうことです」

この本を読んで、お世話になった先生の言葉がふと甦ってきました。初めて言われた時は「随分厳しいことを言うものだな。大学院なのに学問や知識はいらないってどういうことなのだろう」と面を食らったのを覚えています。ですが時が経つにつれ先生の仰られていたことが身に沁みるようになってきました。私は今でも先生のこの言葉が胸の中にあるような気がしています。

今、世の中は「教養ブーム」と言えるかもしれません。

「ビジネスに効く教養」や「人生の役に立つ教養」をわかりやすく紹介する本や情報が大量に出回っています。

そのことについては以下の記事「なぜニーチェは難しいのか、人によって解釈が異なるのかードストエフスキーとの共通点」の後半でも述べました。

そのこと自体が悪いとは申しません。

しかしやはり試されているのは西尾氏が述べるように「修養」ということなのではないでしょうか。

もちろん、ある程度の知識量は必要です。何も学ばずしては教養も身に付けようがありません。

ですが知識を身につけたところでそれをどう生かすのか、実践するのかが試される。そこが肝心です。

「教養」は「修養」であるという見解は非常に的確であるように私は感じました。

皆さんはどう思いますでしょうか?

私も「修養」を忘れずにこれからも学び続けていきたいと思います。

以上、「教養とは何か~読書や知識量で得られるものなのだろうか」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ニーチェおすすめ作品、参考書一覧記事はこちらです

関連記事

コメント