(5)古代ローマの象徴コロッセオとゲーテ・アンデルセン~文人たちを魅了した浪漫溢れるその姿とは

【ローマ旅行記】(5)古代ローマの象徴コロッセオとゲーテ・アンデルセン~文人たちを魅了した浪漫溢れるその姿とは

今回ご紹介するのは古代ローマの象徴コロッセオ。

ローマ観光の定番中の定番のコロッセオであるが、やはりここは面白い。その巨大な姿による圧倒的な視覚効果はもちろん、歴史的な背景も非常に興味深い。

現代でこそ発掘と保全が進み今のような姿となっているが、実は19世紀後半までのコロッセオは草木の生い茂る牧歌的な姿をしていたのだ。

だが1870年にサルディニア政府によるローマ統一が起こり、ローマはイタリア王国に編入されることになった。それ以降この街は急激に開発されることになったのである。

そんな開発前の牧歌的なローマについて石鍋真澄は次のように解説している。

一八七〇年九月二〇日にローマはイタリア王国軍に占領され、教皇ピウス九世は「ヴァチカンの囚人」として自らヴァチカン宮に閉じこもった。そのときから、ローマは「教皇の都市」であることをやめてイタリア王国の首都となったのである。この当時、つまり今から一二〇年前のローマの人口は、わずかにニ〇万をちょっと越える程度であった。当時のローマがどんな都市だったかにいて、シェリュブリエというフランス人作家は次のように描写している。

ローマはほとんどすべてが、豪華な美術作品やりっぱな建物、この世でもっとも美しいパラッツォ(邸宅)やバジリカ(聖堂)をふんだんに、かつ恣意的にまき散らした、巨大な村にすぎない。田園はあらゆる方向から永遠の都を侵食している。それは無防備になった古代の城壁をのり越え、広場に侵入し、道路に広がり、七つの丘に攻めのぼり、勝ち誇ってそこにいすわり、それを森や庭園でとり囲む。葉の茂みは邸宅と、畑は彫像と、緑のクーポラは聖堂のクーポラ(円屋根)と混じりあっている。

なるほど当時の地図を見ると、ローマ市街はアウレリアヌス帝の城壁内の、およそ三分の一程度であり、市街地の周囲は貴族のヴィッラ(別荘)や田園が占めていたことが分かる。さらに、当時の写真を見れば、シェリュブリエの記述が決して誇張でないことが確認できる。たとえばカンポ・ヴァッチーノ、つまり「雌牛の野」と呼ばれたフォロ・ロマーノやボッカ・デッラ・ヴェリタ(真実の口)広場には牛が寝そべり、ポポロ広場やトラヤヌス帝の記念柱のまわりにはやぎが戯れていた。また市街を囲むように散在していた数々のヴィッラは美しい庭園や田園をともなっていたし、多くの遺跡や聖堂も畑の真ん中にあったのである。

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P9-10

カフェ・グレコに飾ってあった「古き良きローマ」の雰囲気その通りの光景が本当にあったのだ。ゲーテやスタンダール、アンデルセンらが見たのはこうしたローマだったのである。1863年に訪れたドストエフスキーが見たのもきっとそういうローマだったことだろう。

1870年代以降の開発によって失われてしまった「古き良きローマ」について石鍋真澄はさらに次のように述べる。

もちろん当時から、こうした性急な都市整備を厳しく告発する人びともいた。たとえば、中世ローマ史の大著で名高いグレゴロヴィウスは「ヴァンダル」という言葉を使っているし、へルマン・グリムも『口ーマの破壊』という本を書いて、「永遠の都ローマは、一八八〇年代にイタリア人によって破壊された」と決めつけている。またローマ生まれのイギリス人オーガスタス・へールは、一八九二年に次のように記している。

サルディニア政府の二二年間の統治は、すべてのゴート人やヴァンダル人の侵入がなしたよりも多く、ローマを破壊した。……かつての魅力は永遠に失われた。市の景観はすっかり変わり、ありし日の絵のような眺めは、今や破壊者の手をのがれた薄暗い街角にさがし求めなければならなくなった。……コロッセオもまた、なんらの目的もない発掘によってマラリアの巣と化してしまった。そしてその遺品が奪われたばかりか、そのすばらしい植物までもが奪い去られてしまった。低木の根を引き抜く際に、五世紀間でも自然には崩れ落ちることがない、と思われる以上の石が持ち去られてしまった。

私も発掘されて穴だらけになった現在のコロッセオを美しいとは思わない。かつてのコロッセオの植物群は非常に豊かで、リチャード・ディーキンという植物学者が書いた『コロッセオ植物誌』(一八五五)は四二〇種もの植物を数えあげているという。また、「私のイタリア旅行でもっとも感動したもの、それはコロッセオの中で聞いた小鳥のさえずりだ」と、一八一一年にスタンダールが妹に書き送っているのを見れば、その感を一層深めざるをえない。

こうした統一前のローマに対する、ヨーロッパの文人・芸術家の賛辞は圧倒的である。一八世紀、とりわけ一九世紀はヨーロッパ全体がローマに魅了された世紀だった、といいたくなるほどである。その賛辞はまさに枚挙に暇がない。

「ローマは非常に愉しい夢だ。すべてが私を楽しませる。石さえ語るように思われる。見るものは尽きることがない」(モンテスキュー)。

「ローマ滞在の後私の感じ方すべてに大きな変化が起こった」(ルナン)。

「まったくもって、ローマほど美しいところはない。それを知れば知るほど、それを愛するようになる。ここではすべてが美しい」(ビゼー)。

「ローマは説明するのが容易でないものをもっている。それは人をして、ちょうどひとりの人を愛するのと同じように愛さしめるようなものである」(マダム・クラヴァン)。

そして、スタンダールは次のように記している。

地上に比較すべきものはない。魂はゆり動かされ、高められ、静かな幸福感に浸される。しかし、この感覚の高さに至るには、ローマをずっと以前から愛し、知る必要がある、と私は確信した。苦悩というものをまだ知らない若者は、それを理解することはできない。

こうした一八、一九世紀のローマの魅力を伝えるものは無数に残っている。地図や絵画作品、とりわけローマの景観を描いた版画、それから先に引いたシェリュブリエやここに列挙した文人たちなどの詩や小説、紀行文などの文学作品、ガイドブック、そして写真などである。

これらありし日のローマの証人たちとともに過ごすのは、たとえようもなく楽しい。夕方になると緋の法衣をきた枢機卿が供をつれて散歩し、巡礼者や修道女の賛美歌が聞こえてくる。そしてコルソ通りを馬車が行き交い、古代の遺跡には鳥の鳴き声が響き、カーニヴァルでは馬鹿騒ぎをする、といった口ーマを思い描くのは、なんといっても魅惑的だ。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P12-14

植物が生い茂るローマ。そんなロマン溢れる姿を絶賛する偉人達の言葉には羨望を覚えずにはいられない。私達にはもはや絶対に観ることのできない景色がそこにはあったのだ。

特に、スタンダールの「地上に比較すべきものはない。魂はゆり動かされ、高められ、静かな幸福感に浸される。しかし、この感覚の高さに至るには、ローマをずっと以前から愛し、知る必要がある、と私は確信した。苦悩というものをまだ知らない若者は、それを理解することはできない。」という言葉は感動的ですらある。

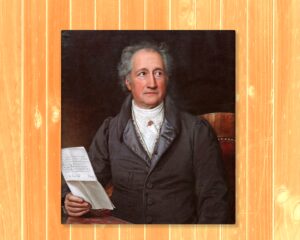

そしてこのコロッセオについてゲーテもその感動を記している。その箇所を含めた石鍋真澄の解説を引き続き見ていこう。

こうしたありし日の牧歌的なローマをさらに彷彿とさせる例を、一つあげてみよう。それは、この時代の旅行者の間で大いに流行した満月のローマ散歩である。

当時とくに人気のあったコロッセオについては、教皇庁が見学の便宜をはかったほど、満月のローマ散歩は旅行者の間で流行した。そして、多くの旅行者が満月のローマの魅力について書き残している。たとえば、バイロンは月光のコロッセオを「チャイルド・ハラルド』(CXXVⅠⅠ以下)で描写し、シェリーは満月のパンテオンを絶賛し、スタンダールも満月のコロッセオに酔いしれた。またゲーテはしばしば夜の散歩を楽しんだが、満月のローマについて次のように書き残している。

満月の光を浴びてローマを彷徨する美しさは、見ないで想像のつくものではない。個々の物の姿はすべて光と闇との集団に呑みつくされ、そして最も大きく最も一般的な形象のみが、われわれの眼に映る。すでに三日このかた、私たちは非常に美しく晴れわたった夜を心ゆくまで味わった。特に眺めのいいのはコリセオである。……パンテオン、カピトル、ピエトロ寺院の前庭、その他の大通りや広場もそんなふうに照らされているところを見ておくべきである。雄大なしかも洗練されたこの地の物象を前にしては、太陽や月もちょうど人間の精神と同じように、他の場所とは違った作用をするようになるのだ。(相良訳)

満月のローマ、それは失われたロマンティックなローマ、牧歌的なローマの象徴のように思われる。月の光に照り映えた古代の遺跡やローマの街は、どんなにか旅行者の魂を揺り動かすものだったろう。グレゴロヴィウスの次のような言葉を見ると、その喚起力はほとんど狂気を誘うものだったのではないかと思われるほどである。中世ローマの歴史に誰よりも精通していたこの偉大な歴史家は、こう記しているのだ。

月光のローマを逍遥する必要がある。そうすれば死者が、中世の王や皇帝、英雄や博士、教皇や執政官、そして枢機卿や貴族たちが呼び覚まされるであろう。彼らは墓から起きだし、すべての廃墟を徘徊し、それを再び整え始めるだろう。

彼らが見た統一前のローマ、私はそれにノスタルジーを掻き立てられる。

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P15-16

ここでゲーテが夜のコロッセオを美しく描き出したように、実はデンマークの童話作家アンデルセンも夜のローマを小説に登場させている。

彼のデビュー作『即興詩人』ではそんな美しき夜のローマを詩情たっぷりに描いている。アンデルセンもゲーテと同じく夜のローマやコロッセオを見学したのではないだろうか。

では、これより私もいざコロッセオに向かうとしよう。

入場ゲートからコロッセオの中へ。一階外周部分を歩きアリーナへ向かう。一つ一つの柱の巨大さを感じる。これが約2000年前に建てられたというのは信じられない。古代ローマの技術力の高さに圧倒される。

いよいよコロッセオのアリーナが見える位置へ。

おぉ・・・!これは・・・!

とてつもなくでかい!私はまずこの巨大さにがつんと打たれた。

そして私はそれから地下部分、当時剣闘士や動物たちの控え場所となっていたエリアに進んだ。

かつてはこの地下エリアから昇降機を使ってアリーナに登場していたというから驚きだ。現代のエンタメと全く変わらない。しかもある時はこのアリーナに水を張って疑似海戦も行っていたとのこと。下にこれだけの設備や空間がありながら水が全く漏れない仕組みまで作られていたのだ。古代ローマ人たちのコロッセオに懸けた情熱は計り知れない。

地下から見上げるとコロッセオがいかに空高く聳えているかがよくわかる。恐るべき急勾配で観客席が作られていて、ここには約5万人が収容可能だったそうだ。5万人・・・!東京ドームとほとんど変わらないではないか!それほどの大観衆が一堂に会し熱狂していたのである。それが2000年も前の話・・・。もはや想像を絶する。

こうしてコロッセオを眺めていると、私はゲーテのことを思わずにはいられない。

ゲーテは『イタリア紀行』で初めて円形劇場を見た時に次のような感想を述べていた。

円形劇場は、古代の重要記念物のうち、ぼくの見る最初のものであり、それはじつによく保存されている!

中に入ったとき、それに上部の縁を歩きまわったときはなおさらに、何か偉大なものを見ているような、それでいてじつは何も見ていないような、妙な気がした。

事実また、それはからっぽのところを見るべきものではなく、近年ヨーゼフニ世やピウス六世のために催し事が取り行われたときのように、人間がいっぱい詰まっているところを見るべきものである。さすがに群衆を眼の前にするのに慣れていた皇帝も、これにはびっくりされたそうである。

しかしこの劇場が全面的に効果を発揮できたのは、最古の時代だけであった。当時は民衆が現在より以上に民衆らしくあったからだ。元来このような円形劇場は、民衆をして自分たちもたいしたものだという気を起こさせ、自分たちの姿を見て自らを楽しませるように作られている。

平らな地面の上で何か見物に値することが起こってみなが集まってくると、いちばん後方にいる連中はありとあらゆる方法で最前列の連中より高くなろうとする。べンチに乗ったり、樽をころがしてきたり、馬車で乗りつけたり、板をあちこちに架けたり、近くの丘を占領したりして、たちまちのうちに噴火口のような形になる。

見世物がたびたび同じ場所で行われると、料金を払える人びとのためには簡単な棧敷が設けられ、あとの群衆は好き勝手に手段を考え出す。このような一般的要求を満足させるのが、ここでは建築家の使命なのだ。

建築家はこのような噴火口式のものを人工的に造りあげる。それもできるかぎり簡素に、民衆自身がその装飾となるようなぐあいにする。民衆がそのようにして集まった自らを眺めるとき、彼らは自らにたいして驚嘆せずにはいられなかった。

それは彼らが、いつもは自分たちが右往左往し、秩序もそして特別の規律もなしに雑然としているのを見慣れているのに、この頭数も多ければ心も各自ばらばらであちこちと行き迷う動物が、合して一つの高貴な身体となり、一つの統一体にまで定められ、一つの集団にまで結ばれ固められ、一つの精神に生きる一つの形姿となった自らを認めるからである。

楕円形の単純な形は誰の眼にもきわめて快く感じられ、一人一人の頭は、全体がいかに途方もなく大きいかを計る尺度として役立つ。いま劇場がからっぽであるのを見ると、尺度がないので、劇場が大きいのか小さいのか見当がつかない。(ヴェローナにて、1786年9月16日)

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

潮出版社、高木久雄訳『ゲーテ全集 11 新装普及版』 P 31-32

ゲーテがイタリアで初めて古代ローマ時代の円形劇場を見た時の感想がこれだ。ドイツからやって来たゲーテが初めて見た円形劇場はローマのコロッセオではなくヴェローナのものだった。しかしこのゲーテの観察眼たるやどうだろう!

ゲーテは見たものを単に記録するだけにとどまらない。

円形劇場の遺跡にかつての人々の熱狂を想像し、さらには設計者の目でこの劇場を眺める。

ゲーテの視野の広さ、感受性の豊かさがこの箇所から感じられる。

単に名所を物見遊山で巡るのではなく、ゲーテはそこから積極的に思索していく。

この思索の過程が『イタリア紀行』の醍醐味だ。こうしたゲーテの旅のスタイルに多くのヨーロッパ人が憧れ、この書を手にイタリアを旅したのであった。もちろん、私もその一人である。

実際に私もこうしてコロッセオにやって来た。そしてこの写真のように観客席の様子まで見ることができた。

しかし、ゲーテのようには思索できない・・・!私はこれら古代ローマの遺跡に圧倒されることはあっても、ゲーテのようにそこに生きた人までは見えてこなかった・・・!ここで私の中でこれまで薄々感じていたことが確信に変わった。・・・私には「考古学的なセンスがないのだ」と。

遺跡や廃墟を見ても、私にはゲーテのようにそこに生きていた人の姿が見えてこない。

ゲーテは文学だけでなく、考古学にも優れたセンスを持っていた。万能の詩人と呼ばれる所以である。

私は小説や演劇の舞台となった場所を見て「あぁ、ここで〇〇が~~していたんだ」と思いを馳せることはできる。だが、考古学的なものに対してはどうしても想像力がうまく働かないのである。

人には向き不向きがある。私にはゲーテのような考古学的センスは残念ながらないようだ。

私はこの巨大なコロッセオを眺めながらゲーテの巨人ぶりに圧倒されるほかなかった。私はこのコロッセオでゲーテの偉大さを改めて思い知ることになった。ゲーテ、ゲーテ、ゲーテ!やはりあなたは恐るべき超人だ!私はあなたにひれ伏すしかない。

続く

主要参考図書はこちら↓

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント