(40)最晩年の失脚と誹謗中傷に苦しめられたベルニーニ~サン・ピエトロ広場の第三柱廊の工事も中止に

【ローマ旅行記】(40)最晩年の失脚と誹謗中傷に苦しめられたベルニーニ~サン・ピエトロ広場の第三柱廊の工事も中止に

前回の記事「(39)『福者ルドヴィカ・アントーニ』~サン・フランチェスコ・ア・リーパ教会のベルニーニ最晩年の力作!」で紹介した『福者ルドヴィカ・アルベルトーニ』など、不遇であったクレメンス十世教皇時代にもベルニーニはいくつもの傑作を残していた。だがそのクレメンス教皇も崩御し、次の教皇イノケンティウス十一世が1676年に即位すると、ベルニーニの失脚はもはや動かしがたいものになる。この時ベルニーニは78歳であった。まさに彼の最晩年である。

新教皇イノケンティウスによって中止されたサン・ピエトロ広場の第三柱廊の工事~ローマがもはや美術の都ではなくなってしまった

クレメンス十世は、いってみれば高齢のゆえに選ばれた教皇だったが、大方の予想を上回って六年間という長い期間教皇の座にとどまった。この教皇が一六七六年七月二二日に世を去って、九月一一日にべネデット・オデスカルキ、つまりイノケンティウス十一世が即位すると、ローマは一層厳しい空気につつまれるようになる。以前からその敬虔さで評判だった教皇は、財政の破綻を一層深刻に受けとめ、厳しい緊縮政策を打ち出したからである。教皇自身修道士のような生活をし、たとえば法衣も新調することなく、短かすぎたにもかかわらず前任者のを用いるといった風であった。

また教皇は「彼自身の外面的な記念を残す野心」をもっていないと文書が言明しているように、何か新しい事業を起こそうという気は毛頭なかった。だからスペイン王から寄進を受けたイエズス会が、その資金を教会の装飾に用いるべく許可を求めた時にも、教皇は「そうした金があるのだったら、そのまま使わずに貯えておきなさい。今は虚飾に溺れるべき時ではないのだから」と言ったと伝えられる。ただし、これを伝えた年代記作者は、「この仕事で一〇〇人の職人が少なくとも三年間は暮すことができただろうに」と付け加えている。

ローマの人々は教皇を「貧者の父」とも「パパ・ミンゴーネ(偉大な「ノー」の教皇、ミンガは教皇の故郷ロンバルディア方言で「ノー」、すなわち「否」の意)とも呼んだのである。教皇はべルニーニのサン・ピエトロ広場の最後の工事、すなわち第三の柱廊の建設についても難色を示し、一六七九年に計画の中止を命じる。この決定によって、先に述べたとおり、べルニーニの広場は未完のまま終ることになったのである。

また当然のこととして、イノケンティウス十一世は風紀、ことに女性の風俗に厳しかった。そればかりか教皇は演劇や音楽の催物さえも禁じたのだ。このような教皇の姿勢は当然美術にも及んだが、それがいかなるものだったかを知るには、次の一例を見るだけで充分であろう。

つまり、当時最も優れた画家と目されていたカルロ・マラッタは教皇にただ一度仕事を与えられたが、それはクイリナーレ宮にグイド・レーニが描いた聖母の胸をおおうという愚にもつかない仕事だったのである。

先に見たべルニーニのアレクサンデル七世の墓が完成した時にも、真実の像と慈悲の像の胸に対するクレイムを、伝記作者によれば、教皇はそれとなくべルニーニに伝えた。教皇の意をすぐに察したベルニーニは、ブロンズで衣を作らせ、それを白く塗って像をおおい、教皇の意にかなうようにしたのである。

今日何も知らずにこの墓を見て、この事実に気づく人は稀であろう。けれどもよく観察するならば、衣の質感が他と異なるだけでなく、衣の形態にべルニーニ本来の流暢さが欠けている点に気がつくと思う。このようにしてローマは、かつてのように才能と野心ある美術家たちを惹きつけ、彼らを育て、彼らにある種の自由をもって制作に当たらせるという環境を失ってしまう。そしてその結果、ヨーロッパにおける美術の中心地たる必要な活力を失ってしまったのである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P213-214

ベルニーニやローマの美術家たちからすれば、この教皇は芸術を理解しない堅物な難敵だという思いがあっただろう。だが、この肖像画を見て私が感じたのは誠実さを感じさせる大きな目、きりっとした口元から連想される高潔な宗教家の姿であった。実際、上の解説でもあったようにイノケンティウス十一世は修道士のような生活をしていたという。

これまでのローマ教皇は一宗教家というより、完全に国家元首としての姿をしていた。現にローマカトリックは教皇領を持った一つの国家だった。そのトップである教皇は宗教家でもありながら国家元首としての任務も果たさねばならなかったのである。五世紀にローマ帝国が滅びてからローマをまとめ、統治してきたのはバチカンだった。国家を維持するためには綺麗事ばかりでは済まされない。他国との関係性も築かねばならぬし、ルネサンス期に入ってからのヨーロッパの戦国時代的な国際情勢はまさに恐るべきものがあった。そういう時代背景があったからこそマキャヴェッリの『君主論』も生まれてくるのである。もしバチカンのトップがそうした権謀術数やパワーバランスの調整力を持っていなかったらあっという間にその存在も消えていたことだろう。

そんな中イノケンティウス十一世という、まさに宗教家の鏡のような人物がトップに座ったのである。これは時代の大転換と言ってもいい出来事なのではないだろうか。

実際、質素倹約を進めた教皇はベルニーニの傑作サン・ピエトロ広場の工事を中止させた。この工事が完成されていればどれほど素晴らしいものができたであろうかは以前「(35)サンピエトロ広場の柱廊は未完成!?知れば見え方が変わるベルニーニの本来の設計案とその意図とは」の記事でもお話しした。

たしかに財政がひっ迫しているのに芸術にお金を使うのはよくないことなのかもしれない。だが、ここローマにおいては事はそう単純ではない。上の解説でも「スペイン王から寄進を受けたイエズス会が、その資金を教会の装飾に用いるべく許可を求めた時にも、教皇は「そうした金があるのだったら、そのまま使わずに貯えておきなさい。今は虚飾に溺れるべき時ではないのだから」と言ったと伝えられる。ただし、これを伝えた年代記作者は、「この仕事で一〇〇人の職人が少なくとも三年間は暮すことができただろうに」と付け加えている。」と述べられていたが、これは注目すべき指摘だ。

ローマにはこれといった産業がないのである。かつて何度も地場産業を興そうとしたのだが、ことごとく失敗してきた歴史があるのだ。だからこそ公共建設という形で雇用を生み出していたという側面もあったのである。イノケンティウス十一世が芸術にお金を出さないということは、それだけローマ市内における雇用が失われるということでもあるのだ。

結果、上の解説のようにローマは芸術の中心たる地位を失うことになってしまう。しかも芸術だけでなくあらゆる面でその力が衰退していくことになってしまったのだ。

歴史とは何と複雑で興味深いのだろう。

強欲で権謀術数にまみれた教皇がいて、その教皇がいるからこそ文化が栄えた。

それに対し真面目で高徳な宗教家が教皇になると、その文化が衰退していく。

では私たちはどうしたらいいというのだろう。人間の文化は所詮強欲と権謀術数の産物だというのだろうか。圧倒的なスケールと美しさで私たちを魅了するローマの芸術は、そうした巨大権力があったからこそだというのだろうか。

ローマは知れば知るほど面白い。人間の営みそのものがこの街に凝縮されているように私は感じる。この旅行記では古代ローマの遺跡から遡ってローマの街を見てきた。政治・経済・宗教・文化は全て一体なのだということを強く感じたローマであった。

後ろ盾のいなくなったベルニーニに容赦なく浴びせられる誹謗中傷

べルニーニの生涯の最後の日々は、それまでにも増して陰鬱だった。なぜなら、サン・ピエトロのドームにひびが発見され、今にもドームがくずれ落ちるという噂がイタリアのみならずヨーロッパ中を駆けめぐったが、人々はその原因を、ウルバヌス八世時代にべルニーニがドームの支壁に作った階段のせいだと取り沙汰したからである。

人々は床や壁のほんの小さなひびでも見つけると、今にも建物全体がくずれ落ちるかのように感じ、何かの破片でも落ちてきはしないかと恐れて、サン・ピエトロに近づかなくなった。そしてその一方では、こうした状況に勢いづいて、べルニーニに激しい非難の言葉を浴せる輩もいたのである。そのため教皇はやむなく、一六八〇年に専門家に依頼してドームの安全性について調査させたほどであった。

またべルニーニの死後彼の伝記を著わしたバルディヌッチも、このような中傷に憤りを覚え、伝記の最後に相当のスぺースをさいてこの噂は事実無根だ、と自ら資料を調べた結果を記述している。このサン・ピエトロのドームがくずれ落ちるという噂は、一七四四年にルイージ・ヴァンヴィテㇽリがドームを五つの鉄の輪で補強するまで、たびたび取り沙汰された。

もちろんミケランジェロのドームは今日も無事であり、こういう騒ぎがあったことさえ今ではすっかり忘れられている。

常識的に考えても、べルニーニの支壁の工事がドームの強度を弱めたとは信じ難い。おそらくベルニーニを非難した人々は、サン・ピエトロの鐘塔の件を思い出したのであろう。

このドームのひびについてニ〇世紀の学者は、基礎や石材の不均一さとか、ドームの形の不正確さ、あるいは天変地異の影響などを原因にあげている。また一六世紀の文献は、支壁にはすでにドームをかける前からひびがあったとも、ブラマンテはこの支壁を建設するのにあまり上質の材料を用いなかったとも伝えている。さらに、この支壁の上にドームをかけさせたシクストゥス五世が、「大建設者」としての手腕を発揮して、二二ヵ月という短い期間で工事を完了させたことも考えてみる必要があるかもしれない。

いずれにしても、ベルニーニは最後まで悪意ある噂に悩まされた。これについて伝記作者は、べルニーニはそれが事実無根であることを知っていたので、自ら嘆くことをゆるさなかったと伝えている。そして彼は、「時は真実を明らかにする」というモットーをほとんど信仰に近いほど心に繰り返していた。だから子供たちにも真実の像を永遠に家伝とするよう遺言し、一方最後の大作となったアレクサンデル七世の墓では、墓には稀な真実の寓意像をその前面に据えて、このモットーを記念したのである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P215-216

写真左『真実』ボルゲーゼ美術館所蔵、写真右『アレクサンデル七世の墓』サン・ピエトロ大聖堂

あれほどの栄華を誇ったベルニーニもその最晩年は苦しい日々を過ごしていた・・・このことに悲しい思いを抱かずにはいられない。もし彼がその栄華を傲慢さや他者を押しのけたことで手にしたのであれば因果応報だ。だが彼はそういう人物では決してなかった。だからこそ私は悔しく思うのである。

偉大な芸術家はえてして誹謗中傷に苦しむことになりやすい。そして死後何十年経ってからようやく評価されるなんてことも珍しくない。天才と呼ばれる人たちは同時代の人にはあまりに巨大すぎて理解されないのだ。生きながらに評価されたとしたらそれは極めて幸運なことなのである。

ベルニーニは確かに若い頃からその才能を開花させ偉大な作品を生み出し続けた。そして多くの人から評価されてきた。しかしその晩年はローマの衰退という避けがたい社会情勢が彼の評価に影を落とすようになった。

教皇という最強の後ろ盾があった時はベルニーニを良く思わない人間達も口を閉ざさざるをえなかったが、今や彼は後ろ盾も失い、ローマ衰退の格好のスケープゴートでもある。そうなったらここぞとばかりに多くの人間が誹謗中傷や悪意ある噂を流してその留飲を下げようとしたのである。なんと悲しい世の中だろう。

私はこうした誹謗中傷の悲劇を聞くと、どうしてもチェコの音楽家スメタナを思い出してしまう。彼も誹謗中傷に苦しめられ、その結果精神を病んで最後には聴力まで失ってしまったのである。

このことについては上の記事で詳しくお話ししているのでぜひ読んで頂けたら幸いだ。

そして上の解説の最後に出てきた、ベルニーニの「時は真実を明らかにする」という言葉。

「いずれにしても、ベルニーニは最後まで悪意ある噂に悩まされた。これについて伝記作者は、べルニーニはそれが事実無根であることを知っていたので、自ら嘆くことをゆるさなかったと伝えている。そして彼は、「時は真実を明らかにする」というモットーをほとんど信仰に近いほど心に繰り返していた。だから子供たちにも真実の像を永遠に家伝とするよう遺言し、一方最後の大作となったアレクサンデル七世の墓では、墓には稀な真実の寓意像をその前面に据えて、このモットーを記念したのである。」

誰かを憎むことなく、その苦しい日々を生き抜いたベルニーニの魂がまさに「時は真実を明らかにする」という言葉に凝縮されていると思う。恐るべき精神力だとしか言いようがない。普通なら屈辱や憎しみで嘆かざるをえないだろう。しかしベルニーニは違ったのだ。

ボルゲーゼ美術館で『真実』の像を見た時、そうしたベルニーニの生涯を思い浮かべ、深く胸打たれたことを今でも思い出す。

ベルニーニはやはり偉大な人物だったと私は思う。最後は失脚し、誹謗中傷に苦しんだとしても私たちはその偉大なる精神を変わらず仰ぎ見ることだろう。

続く

主要参考図書はこちら↓

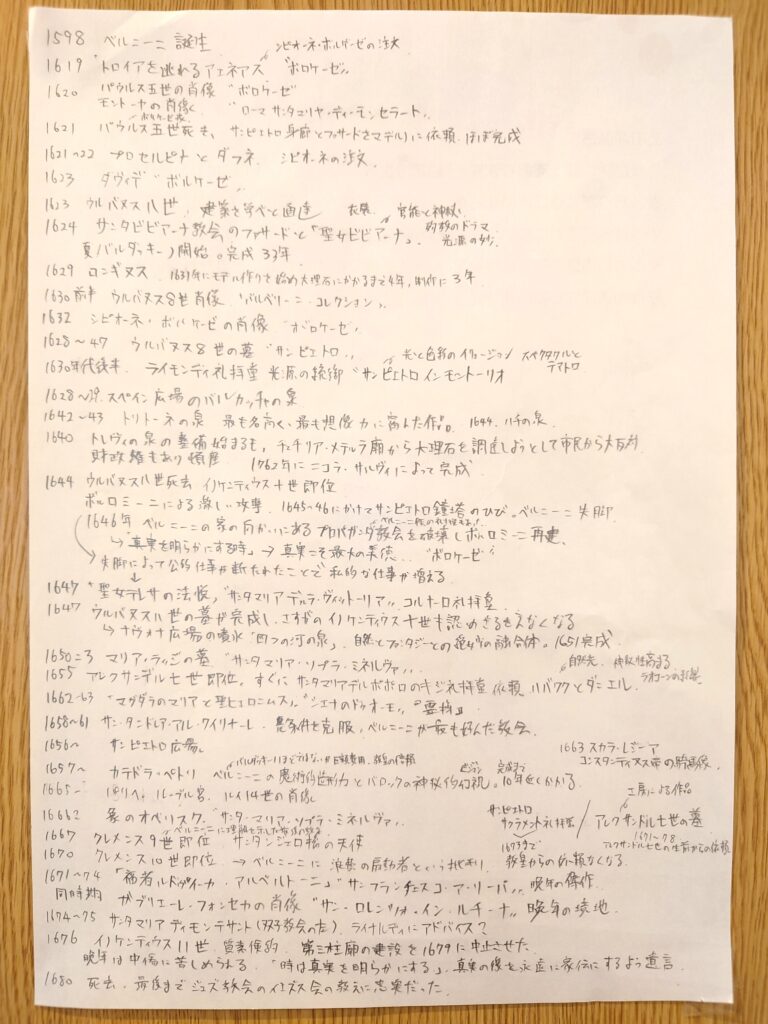

※以下の写真は私のベルニーニメモです。参考にして頂ければ幸いです。

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント