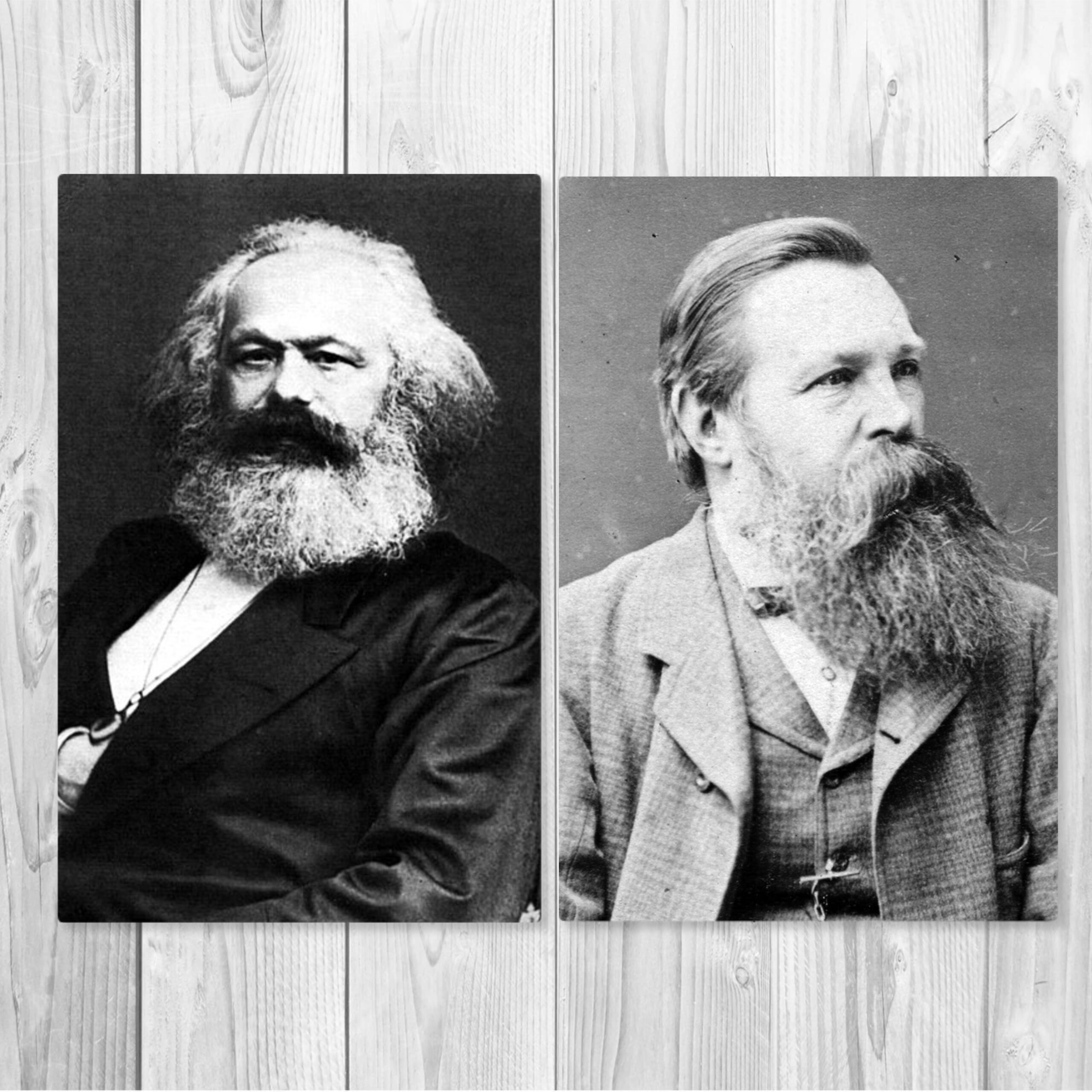

(30)1845年マルクス・エンゲルスのイギリス研究旅行とエンゲルスの愛人問題の勃発

マルクス・エンゲルスのイギリス研究旅行とエンゲルスの愛人問題「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(30)

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

マルクス・エンゲルスのイギリス研究旅行

前回の記事でお話ししましたがエンゲルスは反体制政治活動を行ったため地元バルメンにいられなくなり、マルクスを追いかけて1845年春にブリュッセルに向かいました。

マルクスと落ち合うや否や、二人はべルギーをあとにしてイギリスへ研究旅行にでかけた。エンゲルスはそこでメアリー・バーンズとよりを戻し(彼女はその後、二人とともに大陸側に渡ることになる)、マルクスは政治経済に没頭して、リべラルな経済学者の本をあれこれ読み、公式な政府刊行物を読みあさった。

彼らのお気に入りの読書スポットは、十七世紀に建てられたマンチェスターのチータム図書館の、弓形に張りだした出窓にある席だった。

彼らはこの図書館の一〇万冊の蔵書から、政治・社会関連のデータをあさった。「この数日間、二四年前に僕らが陣取っていたあの狭い張りだし窓の四角い机に、僕はよく座っていた」と、エンゲルスは一八七〇年にマルクスに書いた。「この場所が僕は大好きだ。色付きの窓のおかげで、あそこはいつも天気がいい」。

厚いオーク材の机とステンドグラスは、現在もそこにあるが、いまではチータム音楽学校の若者たちが建てる騒音に囲まれ、産業都市マンチェスターの高層ビルやホテル、クレーンなどに見下ろされている。

共産主義の創始者たちとのなんらかの直接的、物理的なつながりを求める巡礼者たちにとって、今日、この図書館は人気のある聖地となっている。ある観光ガイドによれば、「中国領事館からの人びとをここへ案内して、マルクスとエンゲルスが触れた古い書籍を取りだすたびに、彼らはむせび泣く」のだという。

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P167-168

※一部改行しました

マルクスの図書館ごもりは大英博物館が有名ですが、この時のマンチェスターでもすでに図書館にこもっていたようです。そして読み漁っていたのは経済学の書物。いよいよ『資本論』への道筋がはっきりしてきました。

そして今ではここもマルクス詣での聖地となっているというのは興味深いですよね。私も行ってみたくなりました。

「自分たち自身、頭のてっペんからつま先までブルジョワが染みついている」マルクス・エンゲルス~マンチェスターから帰国後の2人の生活ぶり

このときの旅では、エンゲルスはマンチェスターに長く滞在はせず、一八四五年の夏の終わりには彼とマルクスはべルギーに戻っていた。

その後の数カ月間は、二人がともに過ごした時期としてはきわめて幸せな日々となった。ブリュッセル市内のアパートメントに隣同士で、それぞれのパートナーとともに住んでいた彼らは、議論し、笑い、夜遅くまで酒を飲んでいた。(中略)

エンゲルスはブリュッセルでは、社会主義のために全力を注ぐ機会を与えられていた。ベルギーでは悪徳商売の脅威はなく、代わりにマルクス、モーゼス・へス、(ブラッドフォードを離れブリュッセルにくるのを喜んだ)ゲオルク・ヴェールト、シュテファン・ポルン、詩人のフェルディナント・フライリヒラート、ジャーナリストのカール・ハインツェンとともに、酒場で酔っ払って夕べを過ごすことになった。

ロシアの貴族でのちに無政府主義者となったミハイル・バクーニンは、この仲間から完全に締めだされており、彼は友人のゲオルク・へルヴェークに苦々しく次のように語った。

「ドイツ人たち、あの職人のボルンシュテット[『ブリュッセル・ドイツ語新聞』という民主化支持紙の編集者]、マルクス、それにエンゲルス―とくにマルクス―はいつもの悪戯をここで企んでいる。自慢、悪巧み、口喧嘩、狭量な理論、実践面での臆病さ、人生や活動、簡素さについてのとりとめもない理論に満ちているが、それでいて実際には人生も行動も簡素さも完全に欠如している……ブルジョワの一語が罵り言葉にされ、彼らはそれをうんざりするほど繰り返すが、自分たち自身、頭のてっペんからつま先までブルジョワが染みついている」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P168-169

※一部改行しました

「ブルジョワの一語が罵り言葉にされ、彼らはそれをうんざりするほど繰り返すが、自分たち自身、頭のてっペんからつま先までブルジョワが染みついている」

バクーニンの言葉ほどマルクス・エンゲルスの生活ぶりを的確に表したものはないのではないでしょうか。

これから先も彼らの生涯を見ていくことになりますが、実際にこの後も彼らはブルジョワ的な生活を決して捨てません。

彼らは労働者の救いを説きますが、彼ら自身は労働者とは全く違った次元で生きていたのでありました。いくらエンゲルスがその実態を目の当たりにしたと言っても、実際にそれを経験するのはとは別です。

こうした矛盾があるというのも、マルクス・エンゲルスを考える上では重要な点ではないかと思います。

エンゲルスの愛人問題

一見すると社交的な亡命者たちのこの集団には、社会的に小さな問題点が一つあった。つまり、ゲオルク・ヴェールトの言う「マンチェスターからきた小柄なイギリス女性」である。

当時の手紙のやりとりのなかで、エンゲルスの「愛人」または「妻」として表現されたメアリー・バーンズは、明らかに誰からも好かれるわけではなかった。

社会主義者のなかには、裕福な工場主の息子がブリュッセルのサロンで、プロレタリアの愛人を見せびらかすことに憤り、彼女とエンゲルスの関係に思想的な反感をいだく者もいた。シュテファン・ボルンによれば、「愛人をこの集まりに連れてくることについて、エンゲルスは自信過剰になっていた。ここはおもに労働者が足繁く通うところで、工場主の裕福な息子たちにたいする非難の声があがりやすかった。つまり、そういう息子たちは平民の娘たちを自分の友人に利用させるすべを知っている」。

しかも、問題はメアリーだけではなかった。エンゲルスには、自分のほかの愛人―なかでも〈ジョゼフィーヌ嬢〉と〈フェリシー嬢〉がよく名を知られていた―を社会主義者仲間に紹介する癖があった。

これはイェニー・マルクスのように、身分の高いルートヴィヒ・フォン・ヴェストファーレン男爵の娘で、自身も教育を受けた知的な女性にはとうてい受け入れ難い慣習だった。マックス・べアによれば、マルクス夫妻は「心の奥底では、エンゲルスと彼の女友達を自分たちと同等とは決して見なさなかった……。空前絶後の偉大な革命家の一人であるマルクスは、道徳的潔癖さの点においては、ラビの先祖たちと同じくらい保守的でロうるさかった」。

このピューリタニズム―または俗物根性か道徳的潔癖さ―が、ブリュッセルで社会主義者たちが催した数多くの宴会の一つにある晩、エンゲルスが当時の愛人同伴で現われたために表沙汰になったことがあった。シュテファン・ボルンはその場に居合わせた。

出席していたのはマルクス夫妻、エンゲルスと彼の……女友達。会場が広かったため、二組のカップルは離れた場所にいた。近づいて行ってマルクス夫妻に挨拶すると、彼は私を見て意味ありげな笑みを浮かべ、奥さんがこの……女友達とのあらゆる接触を頑なに拒んでいることを知らせた。道徳観を大切することにかけては、この貴婦人は妥協しなかった。誰かがそれを譲歩させようものなら、彼女は憤然として拒んだだろう。

ボルンがこの場面を述懐したのが何十年ものちのことで、マルクスとエンゲルスの双方と決裂してから長い年月を経たあとであることは留意に値する。

やはりその場にはいなかったエリノア・マルクスは、「ばかばかしいブリュッセルの話」と彼女が呼ぶものにたいしては、つねに反論していた。

「そもそもうちの両親を、髪を梳かしつけたプチ・ブルジョワの道徳規範と結びつけたりするのは、よほど彼らのことを知らない人だけでしょう」と、彼女はエンゲルスの死後、ドイツの社会主義者カール・カウツキーに送った長い手紙に書いた。「将軍[エンゲルス]がときどき奇妙な異性のお知り合いを同伴してきたことが実際にあったのは知っています。でも、私が知りうる限り、母はそのことをおもしろがっただけです。母は珍しいほどのユーモアのセンスの持ち主で、中流の偽善的な〈礼節〉などは絶対にもちあわせていませんでした」

筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P170-171

※一部改行しました

エンゲルスはマンチェスターで知り合った愛人メアリー・バーンズと関係を持っていましたが、正式な妻にはしていません。だからこそ上で鍵カッコつきの「妻」となっているのです。

そしてさらに何人もの愛人を囲っていたエンゲルスに対して、不快感を催すマルクス夫妻。

上の引用にありますように、その不快感が敵方の中傷なのかどうかは難しいところですが、マルクスとエンゲルスの女性観について知れる興味深い箇所でありました。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント