W・トーブマン『ゴルバチョフ その人生と時代』あらすじと感想~その生涯とソ連崩壊の時代背景を学ぶのにおすすめの伝記!

W・トーブマン『ゴルバチョフ その人生と時代』概要と感想~ゴルバチョフとは何者か。その生涯とソ連崩壊の時代背景を学ぶのにおすすめの伝記!

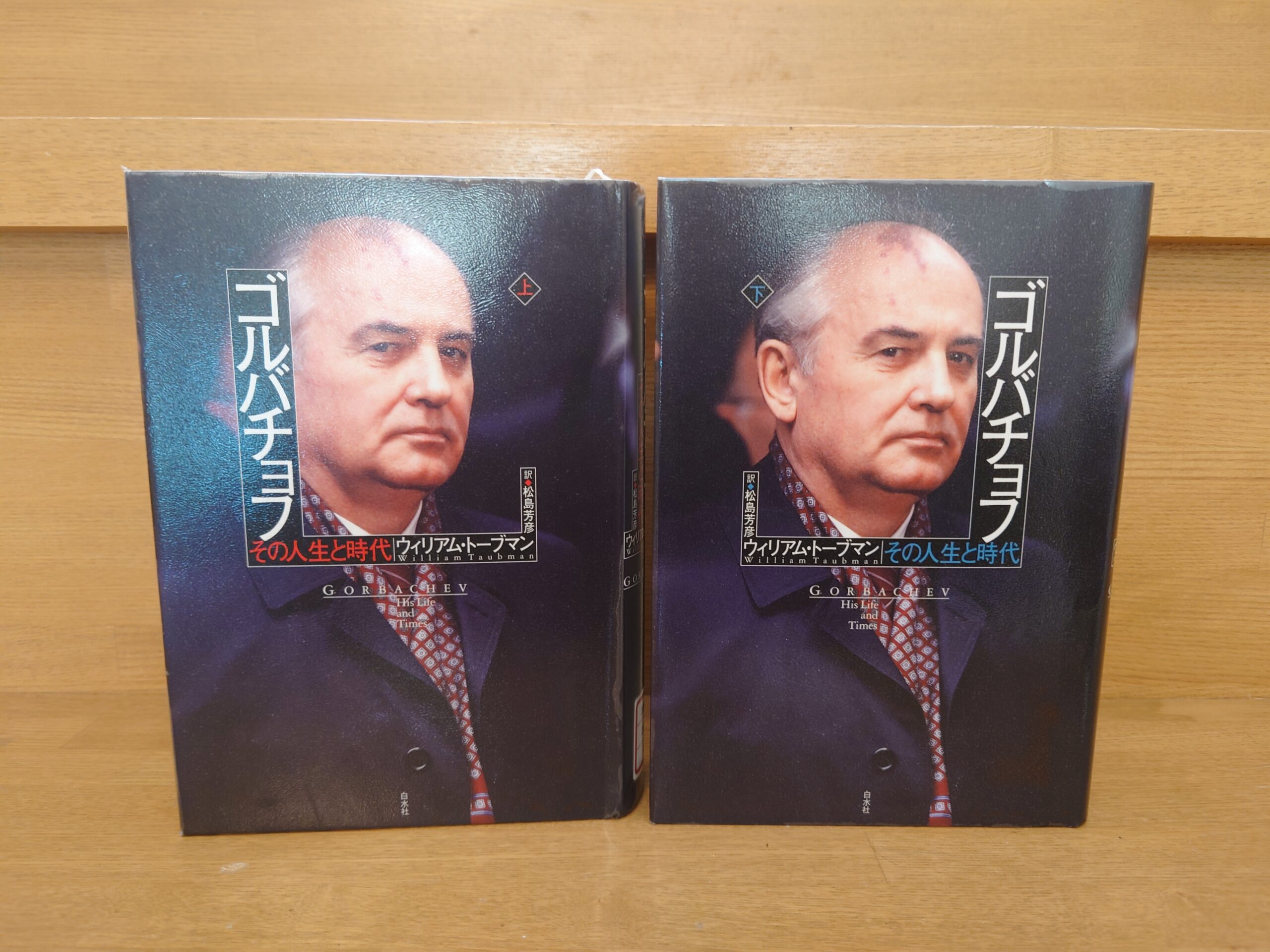

今回ご紹介するのは2019年に白水社より発行されたウィリアム・トーブマン著、松島芳彦訳の『ゴルバチョフ その人生と時代』です。

早速この本について見ていきましょう。

ピュリツァー賞受賞の歴史家による、評伝の決定版!

「冷戦終結30年」にして解明される、ゴルバチョフという「謎」。ソ連改革から解体へと導いて「世界を変えた男」を、人間味豊かに描く。ピュリツァー賞と全米批評家協会賞受賞の歴史家による、評伝の決定版! 写真多数収録。

本書は、冷戦を終結させ、ソヴィエトの改革を進めながらも、最後は解体へと導いてしまった、「世界を変えた男」の幼少期から引退後までを、取材と証言により、克明かつ人間味豊かに描いた、評伝の決定版。執筆に10年を費やした大作だ。

Amazon商品紹介ページより

「ゴルバチョフは謎だ」。著者は冒頭で、ゴルバチョフ本人が「他人事のように」吐いた言葉を紹介する。ゴルバチョフはなぜ、憑かれたように、失脚へとつながりかねない危険を冒し、一見して不必要なほどの性急さで変革を急いだのか? いかなる衝動が彼を自滅の道へと突き動かし、結果として超大国のソヴィエトを崩壊へと導いてしまったのか?

このような疑問を起点として、本書は読者をゴルバチョフという「謎」を解く旅へと誘い込む。ゴルバチョフは自分について、体制の「産物」であると同時に「抗体」でもあった、と語る。彼が小さな農村で洗礼を受けた時に、その栄光も悲劇も歴史の必然として胚胎していたのかもしれない。

著者は『フルシチョフ』でピュリツァー賞と全米批評家協会賞を受賞したアメリカの歴史家。写真多数・登場人物一覧(人名索引)収録。

この本はピュリツァー賞を受賞したアメリカの歴史家によるゴルバチョフ評伝です。上の商品紹介でゴルバチョフ評伝の決定版と評価されている作品です。

また、この作品の翻訳を担当している松島芳彦氏はこれまで当ブログでも紹介してきたキャサリン・メリデール著『クレムリン 赤い城壁の歴史』、『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-1945』、アダム・ヒギンボタムの『チェルノブイリ 「平和の原子力」の闇』の翻訳もされています。

この3冊も素晴らしい作品で、松島芳彦氏の訳もとても読みやすいです。松島氏が翻訳している作品は読む前から安心できる名作揃いです。

さて、今回ご紹介する『ゴルバチョフ その人生と時代』ですが、この本も非常に読み応えのある名著でした。

ゴルバチョフが生まれた1931年からソ連崩壊後まで、その時代背景と謎に満ちたゴルバチョフの生涯を辿っていきます。

ゴルバチョフ自身の生涯も非常に興味深いものなのですが、この本でやはりありがたいのはソ連の時代背景を知れる点にあります。特にソ連が崩壊に向かっていく流れは読んでいて頭を抱えたくなるほどの混迷ぶりでした。ソ連がいかに出口のない迷路に迷い込んでいたかがわかります。

そしてこの本の巻末の訳者あとがきではゴルバチョフについて驚くほどわかりやすくまとめられています。これを読めばゴルバチョフがどのような人物だったのかという概要を知ることができます。

長くなりますがこの解説があまりに素晴らしかったのでこれより引用していきます。

本書は、冷戦を終結させ祖国ソヴィエト連邦の改革を進めながらも、最後は解体へと導いてしまった男の幼少期から引退後の生活までを、膨大な証言を織り交ぜ、克明に、かつ人間味豊かに描いています。現段階でゴルバチョフ評伝の決定版とも言うべき内容を備えています。ゴルバチョフ自身は著作が多く、自伝(邦訳『ゴルバチョフ回想録』、新潮社、一九九六年)もあります。このような作品は本人のみが知りうる情報を豊富に含んでいますが、自己正当化の意図も随所にうかがえます。彼の著作を批判的に補足する意味でも、本書は重要な著作と言えるでしょう。

「ゴルバチョフは謎だ」。著者は冒頭で、ゴルバチョフ本人が「他人事のように」吐いた言葉を紹介しています。著者によれば、ソヴィエト学の大御所であるアーチー・ブラウンは、ゴルバチョフがクレムリンで台頭し、権力を握った一九八〇年代のソヴィエトの状況について、「システムにも彼自身にも、すぐに手を打たねば脅威が直接迫るようなものではなかった」と述べています。ではゴルバチョフはなぜ、憑かれたように、失脚へとつながりかねない危険を冒してまで、一見して不必要なほどの性急さで変革を急いだのか?いかなる衝動が彼を自滅の道へと突き動かし、結果として超大国のソヴィエト連邦を崩壊へと導いてしまったのか?このような疑問を起点として、本書は読者をゴルバチョフという「謎」を解く旅へと誘い込んでゆくのです。

「世界を変えた男」の物語は一九三一年、北カフカス地方の寒村プリヴォリノエで、ひっそりと幕を開けました。両親は生まれた男の子をヴィクトルと名づけました。「勝利」を意味する名前です。母と祖母の強い希望で、彼は洗礼を受けました。祖父が与えた洗礼名がミハイルです。ソヴィエトは無神論の国だったので、洗礼は秘密の行為でした。一九八九年七月、ソヴィエト共産党書記長としてパリを訪れたゴルバチョフは、洗礼を受けていた事実を公表しました。彼は涼しい顔で「少しも、変わったことではないでしょう」と、言ってのけましたが、当時の西側世界では驚きをもって受け止められたものです。

政治家ゴルバチョフの原点である幼少期には、独裁者スターリンが断行した過酷な農業集団化や、無実の人々を大量に投獄し殺害した大テロル、そしてナチス・ドイツとの「大祖国戦争」が、色濃く影を落としています。母方の祖母と父方の祖父が「人民の敵」として収容所へ送られています。故郷の村は四カ月半、ドイツ軍の占領下にありました。父はいったん戦死が伝えられましたが、死線を越えて生還しました。一家は戦中戦後の過酷な飢餓も体験しています。

約二七〇〇万人もの犠牲を出して戦争を勝ち抜いたソヴィエトでは、スターリンによる「鉄」の規律と、神や収穫が農民の心を支配する「土」の世界がまだ共存していました。ゴルバチョフは農業地帯にあって体制の優等生として努力を重ね、生来の才能を開花させます。早くから指導者の気概を備え、国立モスクワ大学を卒業、やがてクレムリンの頂点へ駆け上がる姿には、体制の申し子とも言うべき趣があります。脇目もふらず権力の階段を昇った男は、共産党を骨格とする既存の秩序から逸脱することなど考えてもみない典型的な模範党員でした。しかし、理不尽な圧政や流血を生埋的に嫌う「土」の魂も密かに保ち続けていました。彼がスターリンによる民衆弾圧を心底憎み、自ら権力を掌握した後の様々な局面で、武力の行使や過酷な手段をためらう様子が、本書の随所で紹介されています。

白水社、ウィリアム・トーブマン、松島芳彦訳『ゴルバチョフ その人生と時代』下巻P383-384

ゴルバチョフが農村の出身で母方の祖母と父方の祖父が「人民の敵」として収容所へ送られていたというのは驚きですよね。

スターリン時代の粛清については上の記事などでも紹介しましたが、ソ連のトップにまで上り詰めた人物が農村出身で苦しい生活を送っていたというのは意外でした。

では引き続き訳者の解説を見ていきましょう。

一九八五年三月、ゴルバチョフは五四歳の若さで、国家の指導者である共産党書記長となりました。当時閣僚会議第一副議長だったグロムイコはゴルバチョフを書記長へ推挙する際、「諸君、この男には感じの良い笑顔だけでなく、鉄の歯がある」と述べたと伝えられます。ゴルバチョフは西側の指導者がうらやむような絶大な権限を駆使しつつ、従来の非効率で硬直した体制の抜本的「立て直し」を意味するぺレストロイカへ乗り出します。権謀術数が渦巻くクレムリンで政敵を操り、あるいは葬りつつ、東側世界の指導者として西側と強硬に対峙する局面もありましたが、権力基盤が固まるにつれ、人間的な社会主義や戦争のない世界を夢見る理想も隠さなくなります。

歴代のソヴィエト指導者で初めて「笑み」という武器を兼ね備えた男は、ソヴィエト国民のみならず、共産主義嫌いで知られたイギリスのサッチャー首相のような西側の指導者や国民をも強く惹きつけました。非人間的な体制にあって、人間味あふれる指導者が登場したことに国民も世界も驚き、熱烈に歓迎しました。超大国ソヴィエトと世界の在り方を根底から変えようとした構想力の大きさは、ロシアの国民に人気が高いプーチン大統領を含め、ソヴィエトとロシアの歴代指導者がはるかに及ばない資質と思われます。ゴルバチョフがニ〇世紀屈指の政治家であることに異論の余地はないでしょう。

しかし「鉄」と「土」を併せ持つ類まれな資質は、魅力であると同時に弱点でもありました。著者トーブマンは本書で、「なぜ」という問いかけを執拗に繰り返しています。ゴルバチョフという政治家には、後から見れば必ずしも合理的ではない判断や決定が多いからです。イデオロギーは国家を内部から蝕む元凶でしたが、共産主義体制を維持する血液でもありました。ゴルバチョフは共産主義を信奉しつつも、イデオロギー支配の教条的な体質に深くメスを入れました。それは体制の心臓発作を招きかねない行為でした。ブラウンの状況判断を踏まえれば、ぺレストロイカは「諸刃の剣」であり、それ自体が「謎」と矛盾をはらんでいたとも言えるのです。

ゴルバチョフは共産主義体制の中で生まれ育った政治家です。西側で学んだり暮らしたりした経験はありません。本書が克明に描く彼の軌跡をたどれば、西側の価値観に照らしてソヴィエトを改革する必要性に目覚めたというより、体制の懐中にいなければ分からない深い病巣を感知したからこそ、冒険とも言うべき改革への衝動が生まれたように思われます。体制自体がゴルバチョフという政治家を当初から育み、危機に臨んで表舞台へと登場させました。かつて帝政の矛盾と世界情勢がロシア革命を招いたように、共産党支配が歴史的な岐路を迎え、体制自体がゴルバチョフに起死回生の望みを託したとも言えるでしょう。しかし、著者が述べるように、彼の改革が「革命的というより革命そのもの」であってみれば、そこには自ずと体制を救済するより破壊する力が働いてもいたのです。

ゴルバチョフの矛盾は体制の矛盾であり、彼について考えることは、ソヴィエト体制を考えることでもあります。ゴルバチョフは自分について、体制の「産物」であると同時に「抗体」でもあった、と語っています。一人の人物がそのいずれでもあるためには極限の能力が求められ、もとより限界もありました。彼が小さな農村で洗礼を受けた時に、その栄光も悲劇も歴史の必然として胚胎していたのかもしれません。

白水社、ウィリアム・トーブマン、松島芳彦訳『ゴルバチョフ その人生と時代』下巻P384-386

「著者トーブマンは本書で、「なぜ」という問いかけを執拗に繰り返しています。ゴルバチョフという政治家には、後から見れば必ずしも合理的ではない判断や決定が多いからです。」

たしかに、この伝記を読んでいてこのことはとても印象に残っています。著者は何度もゴルバチョフの行動に「なぜ」と問うています。

伝記作家として、自分の憶測を勝手に当人の意志として書かないという姿勢は非常に真摯なものだなと思います。(とは言え、読めばわかるのですがゴルバチョフの行動は時に本当に謎です)

そしてこの伝記で最も印象に残ったのがゴルバチョフの妻ライーサとの関係です。

さて、人間ゴルバチョフを知る上で、妻ライーサの存在を見逃すことはできないでしよう。本書も多くの紙数を彼女について割いています。外遊へ常に夫人を伴うソヴィエトの指導者は、ゴルバチョフが初めてでしたし、彼女の知性と洗練された服飾のセンスは、当時のソヴィエトでは際立っていました。保守的な政治風土が根付いたソヴィエトでは、彼女に好意的な民衆は決して多くありませんでしたが、夫婦の類いまれな二人三脚は公私ともに彼女の死まで続きました。彼女は単に最愛の妻であるというだけでなく、本書ではゴルバチョフを最後まで裏切らずに支えた補佐官としても描かれています。その意味でも彼女を抜きにしてぺレストロイカを語ることはできません。

白水社、ウィリアム・トーブマン、松島芳彦訳『ゴルバチョフ その人生と時代』下巻P387

ソ連の政治家のイメージですと、仲睦まじく表舞台に出てくるというのはあまり想像できませんが、この2人は全く違いました。しかもそれがただの政治的ポーズではなく、本当に仲が良かったというのですから驚きでした。妻のライーサが命を終えていくシーンでは思わず泣きそうになってしまいました。

この伝記を読めばソ連の政治家においてゴルバチョフがいかに特異な人物かがよくわかります。

『ゴルバチョフ その人生と時代』はゴルバチョフの異次元の生涯や当時のソ連の時代背景も知れる素晴らしい作品です。この伝記を読んでいて、ソ連の末期状態の混乱がよくわかりました。正直、そんな状態では誰が何をしようがどうしようもなかったのではないかと思ってしまったほどです。そんな中でもゴルバチョフは闘い続けました。後のロシア国民からすれば、ソ連を崩壊させた男として非難したい相手なのかもしれませんが、もし彼がいなければもっと血みどろの結末を迎えていたかもしれません。

悲惨な内戦を迎えずに政権を終わらせるというのは信じられないほどの難事です。ゴルバチョフはソ連の再生を目指したわけであって、崩壊を求めていたわけではありません。ですが結果的にソ連が解体されるに当たり、彼が最も大きな役割を果たしたということは間違いありません。

この本を読み、ソ連の信じられないくらいの末期症状を目の当たりにして私は「じゃあどうしたらよいのだ」と何度も自問自答させられました。これは先にも述べましたが著者自身が「なぜゴルバチョフはそうしたのか」という問うていたのと同じです。とんでもなく難しい舵取りを常に迫られていたのがゴルバチョフでした。

大国を統治することの難しさをこの本では考えさせられました。読後の余韻が凄まじいです。

ソ連崩壊の過程と、今のロシアが出来上がる背景を学べる非常におすすめな作品です。

以上、「W・トーブマン『ゴルバチョフ その人生と時代』ゴルバチョフのペレストロイカとは。その生涯と時代背景を学ぶのにおすすめの伝記!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント