『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』あらすじと感想~虐殺者と共存する地獄。赦しとは一体何なのか

虐殺者と共存する地獄~赦しとは一体何なのか『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』概要と感想

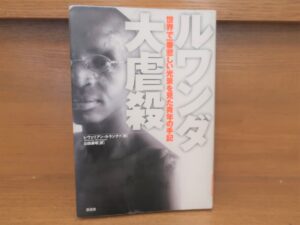

今回ご紹介するのは2015年にかもがわ出版より発行されたジャン・ハッツフェルド著、服部欧右訳 『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』です。

この本は『隣人が殺人者に変わる時』三部作の最後を飾る作品です。ラストの作品にふさわしく、この本も凄まじい1冊です。個人的には三部作中最も印象に残った作品です。あまりに厳しい現実をこの本で突きつけられることになりました・・・

では、この本について巻末の訳者解説を見ていきましょう。

ジャン・ハッツフェルドによるルワンダジェノサイド三部作は、生存者の証言をもとにした第一部『Dans le nu de la vie』がニ〇〇〇年に、加害者の証言をもとにした第二部『Une saison de machettes』が二〇〇三年に、再会後の両者の証言をもとにした第三部『La strategie des antilope』がニ〇〇七年に出版されている。本書はこの第三部を翻訳したものである。ジェノサイドを一般市民の目線でとらえたこれらの三部作は、普通の人々が参加する殺戮の恐ろしさとその罪の重さ、そして人間誰しもが抱える心の闇と光といったものを読者に投げかけている。

RPF(ルワンダ愛国戦線:ツチ中心の反政府軍)の勝利により内戦が終結して九年が経過し、地方都市ニャマタにも、殺人を犯し投獄されていたフツたちが早々に釈放され戻ってきた。新政府は国の安定化と経済復興のため、抑留中の殺人者(及び殺人加担者)十数万人をできるだけ早く釈放しなければならなかったのだ。その結果ツチの生存者たちは思ったよりも早く、家族や知人をマチェーテで惨殺した殺人者たちと再会することになる。殺人者は罪を悔い、より早い和解と社会復帰を望むが、生存者側には納得できないものが残る……。著者は、生存者と加害者双方の声に耳を傾けていく。

本書では、生存者編や加害者編とほぼ同じ登場人物が、再び著者のインタビューを受け、語っている。その中ではニ〇歳の殺人者ピオが実は密かにツチの恋人をかくまっていた事実や、冷酷な殺人者レオポールが虐殺後難民キャンプで伝道者となりやがて不審な死を遂げたというような事実が述べられ、そしてさらに、「死」や「神」に関する彼らの思いの変遷や、国の和解政策に対する考え方が明らかにされていく。読み進むうち、生存者と殺人者一人一人の心の内奥が徐々に浮かび上がっていく。

かもがわ出版、ジャン・ハッツフェルド、服部欧右訳 『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』 P309-310

第一部では虐殺の生存者を、第二部で加害者側を、そしてこの第三部では両者に対しインタビューを試みます。というのも、上の解説にありますように、加害者側であるフツ族が国の復興のために釈放されることになり、ツチ族とフツ族がまた同じ場所で生活をするという状況が生まれてきたのでありました。

被害者と加害者がまた共に同じ場所で暮らす・・・これは一体どういうことになるのでしょうか。

残忍な殺人者に変貌したいわゆる普通の人たちは、ジェノサイド後生存者と和解し、また元の普通の人間に戻ろうとする。もちろん、これは生存者にとって受けいれられるものではなかった。惨殺された家族や仲間の記憶、そして何十日間も毎日恐怖と共に逃げ続けた自らの記憶がそれを許さなかった。しかし、生存者と加害者は否応なく同じ土地で人生を再開し、共同生活を送らねばならなかった。国の復興と安定のため、新政府主導で半ば強引に和解政策が進められていったのである。ジェノサイド後は、「ルワンダはひとつ」を合言葉に、やがてツチ、フツという言葉は禁句となっていった。国民は四月の追悼週間以外は、自身のジェノサイド体験をほとんど誰にも語ることなく、新政権の強い指導に従っていった。その結果ルワンダは一五年あまりで「アフリカの奇跡」とも呼ばれる見事な経済成長を成し遂げたのである。しかし、彼らは納得し満足しているのだろうか。数年前にこのように語ったルワンダ人がいる。

「ルワンダでは政府に逆らうことはできないんだ。旧政権はジェノサイドを命じ、市民はそれに従った。新政府は赦せというから、今度はそれに従っている。ルワンダは否応なしに政府に従わなければならない国なんだ」

現在のルワンダの危うさはここにもある。政府の圧力と権威に従順な国民性。ジェノサイドの根本原因の一つが、まだ未解決のまま残されているような気がする。それは現在の日本にとっても他人事とはいえないような問題であるが……。

かもがわ出版、ジャン・ハッツフェルド、服部欧右訳 『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』 P 310

表向きは和解が進み、「ルワンダの奇跡」と呼ばれるほどの復興を遂げたルワンダ。

しかし一人一人の胸中には複雑なものがありました。

イノサン・ルイリリサ(教員。教会で家族を殺された生存者で、著者がインタビューを行うときの通訳)「赦しについて語っているのは誰でしょうか。ツチですか。それともフツ。自由になった囚人や彼らの家族でしょうか。いや、誰もいないでしょう。語るのは人権擁護団体だけです。彼らがルワンダに赦しを持ち込みました。私たちを説得するため、それは大量のドルで包み込まれています。「赦しの計画」はちょうど「エイズ対策計画」のようなものです。そのために国民の意識を向上させる集会があり、ポスターが貼り巡らされ、そこに地方のつまらないお偉方やターボエンジン搭載のオフロードカーに乗ったお上品な白人たちがやってきます。こういった人道主義を推し進める人々が、我々の教官たちに講義をします。彼らは様々な支援計画に資金を提供しています。彼らの印象を良くするために、赦しについて話をするのです。それで、助成金を獲得できるのですから」

「でも、我々が仲間内で話すときには、『赦し』という言葉は出てきません。つまり、押し付けられた『赦し』だと私は言いたいのです。例えば、アルベルが戻ってきたことをご存じでしようが、彼はキブンゴの丘で殺戮の指揮をしていました。でも、彼は解放され、キガリをぶらついています。自分の畑でもう一度マチェーテを振るっているのです。あなたがキブンゴ出身で彼の家から五〇〇メートルのところに住み、母親や父親、二人の姉妹、妻、そして小さな子どもまで失ったとしましょう。下町でアルべルと偶然顔を合わせたとき、彼はあなたに、あなたは彼に、その『赦し』という言葉をロに出そうとするでしょうか。それは不自然です。我々の置かれている今の状況は、何もかもを無理やり喉に押し込まれているようなものです」

ジャネッテ・アインカミエ「彼らが刑務所から解放されたのは、農地で人手が必要だからです。彼らはまず犠牲者に償いをするべきです。一方的に釈放することは、どうしても理解できません。疑問に思います。再び何が行われているのでしょうか。当局は私たちのことを考えずにフツを助け出しました。私たちを無視しています。私たちは怒りを表せないので皮肉るしかありません。その話になると、私たちは「フツは幸運ね」と言います。つまり、彼らは人を殺しても殺されないのです。彼らはコンゴに逃げても、その後連れ戻され、自由になりました。また、刑務所へ入っても、身体を休めて太って出てきました。私たちの家を燃やしたのに、妻と一緒に料理の火をおこし、夜に抱き合うのを心待ちにしているのです」

かもがわ出版、ジャン・ハッツフェルド、服部欧右訳 『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』 P 30-31

「赦し」とは誰かに強制されるものなのでしょうか。このことについては他の箇所でも次のように語られていました。

「ツチとフツが相互間できちっとした話し方ができるように、人権擁護団体が講習会を始めています。こういった組織は、互いに赦し合い、友人をつくることを奨励するために、何百万ドルも投じています。でも生存者は、綺麗事と引き換えのこんな補償は望んでいません。そんな組織はあてになりません。生存者は、そういったことは何もしたくないと思っています」

かもがわ出版、ジャン・ハッツフェルド、服部欧右訳 『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』 P 109

お上品な格好をした白人が大量のドルを片手に虐殺現場にやって来て「平和に仲良く生きましょう。あなた達は赦し合わなければならない」と天使のような笑顔で語りかける。そして満足した彼らは快適な最高級ホテルへ引き返し、バカンスを楽しむ・・・そんな風景を想像してしまいました。こんなことを考えてしまう私はひねくれているのでしょうか・・・

ただ、この本を読んでいるとこうしたことが嫌でも頭の中を何度もよぎります。なぜ被害者はこんな状況にまで追い込まれたのに赦さなければならないのか。加害者が正義の下に裁かれたならまだしも、全くそんなことが行われないにも関わらず彼らとまた一緒に暮らさなければならない。それでも「赦せ」と強制されるのです。

では、加害者側はどんなことを語るのでしょうか。

「俺たち殺人者は、自分たちの破滅的な悪行をまったく忘れていない。俺たちが奪った命は、記憶の中にきちんと並べられている。これと反対のことを言っている者たちは、自分たちが嘘つきだと証明しているようなものだ。刑務所では、沼で死んだ人を思い出し、そして考えた。特にたくさん殺した者は、その報いで今度は自分が殺されるだろうとね。俺は沼の死体のことを考えるといつも恐怖に襲われ、マラリアの発作よりもひどいショックを受けた。でも、後になって赦免されたとき、その恐怖はどこかにいっていた。俺はなにもかも癒されたと思った」

かもがわ出版、ジャン・ハッツフェルド、服部欧右訳 『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』 P 147

前作の『隣人が殺人者に変わる時 加害者編』でも述べられていましたが、加害者側の言葉は生存者の言葉よりも軽さが感じられます。

もちろん、たくさんある証言の中からこちらを引用したので他にもたくさんの証言があります。すべてがそうだとは言えません。

ですが私はこの証言に関して強烈な印象を受けることになりました。

この証言を読んで私が思ったのは、「この人は殺人そのものに対する罪の意識はなく、自分が逮捕され、処刑されることの恐怖しか考えていなかったのではないか」ということです。その証拠に彼は「法的に」釈放された途端、恐怖はどこかに行き「俺はなにもかも癒されたと思った」と口にしています。

彼にとっては人を殺したことに対する罪の意識はいかほどのものなのでしょうか。

他の加害者の多くも、残虐な方法で苦しめながらツチ族を殺したことに対してほとんど良心の呵責を感じていないかのような話しぶりです。ほとんどが「仕方がなかった」、「命令に背けば自分が殺されていたかもしれないから」と自分の行動の責任を考えようとはしません。

これはアーレントが主張した「悪の陳腐さ」の概念を連想させます。

社会の歯車としての「仕事」をしていただけで自分が「望んでしたこと」ではない。しかもあまりに多くの人間がこの虐殺に関わってしまっている。その全員を有罪として裁くのか?どこまでを虐殺の実行者として処罰するのでしょうか。

ですが、仮に権力者に言われて殺人を犯したとして、なぜマチェーテで切り刻み、じわじわと苦痛を与えて殺さなければならなかったのか。なぜ母親の目の前で赤子を壁に叩きつけて殺し、その血に母親の顔を浸してから切り殺すなどという方法をとったのか。殺し終えた後に村に帰って略奪品で飲めや食えやの大宴会を繰り返したのも権力者の命令なのか。殺戮者は残虐行為を楽しんでいなかったか。

それでも権力の歯車だから個人に罪はないというのか。法で赦されたらそれで解決なのか。だとしたら「赦し」とは一体何なのか。この世には正義も悪もないのか。

著者も次のように述べています。

何という運命。まるでダンテ(地獄篇、煉獄篇、天国篇からなる有名な長編叙事詩『神曲』の作者)の世界だ。殺人者やその家族と一緒に生きていくことを強いられた生存者たち。こんなむごい歴史があり得るのか。そこで我々は、政権の座にあるルワンダ愛国戦線やヨーロッパの援助資金提供者、人権擁護団体、教会、そしてルワンダの枕元に鎮座する国連機関などによる頑強な和解政策(いろんな解釈があるだろうが)の全貌へと目がいってしまう。彼らのやったことは結局何になったのか。彼らのやっていること、和解のための五カ年計画や大プロジェクト、こういったものは多少なりとも称賛に値するものなのか、あるいは冷笑にしか値しないものなのか。この政治的であり、心理療法的であり、儀式的でもある和解政策は、はたしてうまくいっているのだろうか。

かもがわ出版、ジャン・ハッツフェルド、服部欧右訳 『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』 P 262-263

「こんなむごい歴史があり得るのか」

著者はそう述べます。

この三部作はそんな恐るべき歴史を現地に生きる人たちの言葉から見ていくことになります。

正直、こんなに強烈な本を読むことになるとは思ってもいませんでした。

スレブレニツァの虐殺を学ぶ過程で知ることになったルワンダジェノサイド。そしてそこから期せず手にすることになったこの三部作でしたがあまりに衝撃的な作品でした。

平和とは何か。人間とは何か。罪と罰とは何か。善と悪、神の問題。赦しの問題。

人間における根本の問題がここに詰まっています。答えはありません。ですが、極限状態に生きた人たちの声がここにはあります。その声に耳を傾け、自分は何を思うのか。これは非常に重要なことだと思います。

この三部作と出会えてよかったなと心の底から思います。

精神的には非常に厳しい読書になりましたが、まったく悔いはありません。

少しでも多くの方にこの三部作が広まってくれたらなと思います。

以上、「『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

隣人が殺人者に変わる時和解への道: ルワンダ・ジェノサイドの証言

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ボスニア紛争、スレブレニツァの虐殺を学ぶためにおすすめの参考書一覧紹介記事

関連記事

コメント