R・ルラングァ『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』あらすじと感想~神はなぜ虐殺から救ってくれなかったのか…

『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』概要と感想~神はなぜ虐殺から救ってくれなかったのか…

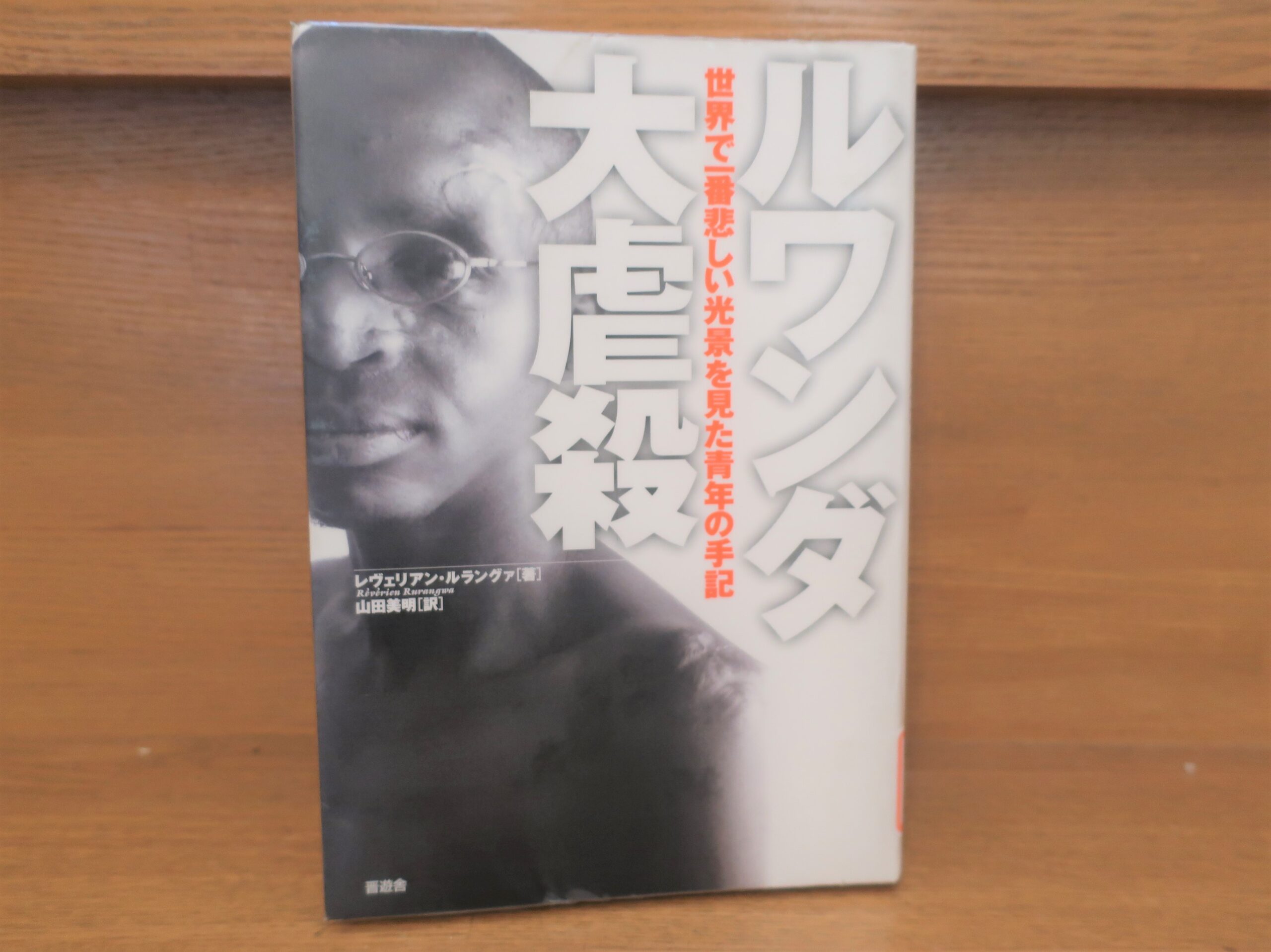

今回ご紹介するのは2006年に晋遊舎より出版されたレヴェリアン・ルラングァ著、山田美明訳『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』です。

早速この本について見ていきましょう。

「一九九四年四月、ルワンダのとある丘で私は殺された。私を含む家族全員が。しかし私は死ななかった。運命なのか奇跡なのか知る由もない。」(本文より)

Amazon商品紹介ページより

本書の著者、レヴェリアン・ルラングァは、ルワンダのツチ族出身の青年である。ルワンダ大虐殺の発生当時は、まだ15歳の少年だった。

ツチ族とフツ族という、2つの部族の根深い対立を抱えたルワンダ。だが、レヴェリアンの生活は平穏そのものだった。しかしそんな生活も、ある日を境に一変する。

フツ族出身の大統領が、何者かによって暗殺されたのだ。ラジオでは、さかんに同じメッセージが繰り返された。「暗殺はツチ族の仕業だ! ゴキブリどもを叩き潰せ!」

この事件をきっかけに、フツ族によるツチ族の虐殺が始まった。それまで仲良く暮らしていた近隣の住人たちが、レヴェリアンの家族を襲い始める。この世のものとは思えぬ惨劇が、目の前で繰り広げられる。

やがて、レヴェリアン自身も片腕を切断され、片目をえぐられ、死の間際まで追いやられてしまう。果たして彼はいかにしてこの絶望的な状況を生き延びたのか? そして彼が見た真実の「ルワンダ大虐殺」とは?

この本はルワンダの虐殺を生き延びたレヴェリアン・ルラングァによる手記です。彼は目の前で残酷なやり方で家族を殺されました。そして彼自身もマチューテと言われる鉈で片腕を切断され、片目をえぐられ、生きているのも不思議な傷を受けました。

そんな著者が語る壮絶なジェノサイドの現実をこの本では見ていくことになります。

この本は尋常ならざる本です。普通の歴史の本とは違います。事実の流れを追って解説していく本ではありません。ジェノサイドを経験した著者の実体験とその魂の内奥がここに記されています。あまりにショッキングで読んでいて血の気が引くような感覚になりました。

この記事ではその一部を引用していきたいと思います。

人は、自分を殺した者の眼差しを死の道連れにする。

私の頭蓋骨に向けて刃を振り下ろしたシモン・シボマナの黒い瞳を、決して忘れない。その眼差しは永遠に私の中に刻み込まれた。大人になった今、当時子供だった私の目がその瞳の中に何を読み取ったのかを説明することはできそうにない。決然とした冷酷な態度、焼けるように熱くこみ上げる憎しみ、狂気と理性、集中と心神喪失、これらが奇妙に入り混じったものだと言えばいいだろうか。

そのとき私は、悪魔がこの世に存在することを知った。たった今、その瞳と視線を交わしたところだった。

シボマナはまず、私に寄りかかっていたヴァランスに切りかかった。従弟の血が降りかかる。シボマナが再び鉈を振り上げる。私は反射的に左手で、頭の前、額の辺りを守った。まるで父親に平手打ちを食らわされる時のように。敵が襲いかかってくる。刃が振り下ろされ、私の手首をばっさり切り落とす。左手が後ろに落ちた。温かい濃厚な液体がほとばしる。私はその場にくずおれた。

シボマナは私を殺したと思ったのか?後で止めを刺したほうがいいと思ったのか(実際に殺戮がどのように行われるかは、既に強調しておいた通りである。フツ族の男たちは最初の攻撃では傷つけるだけである。そして「体液」と痛みに浸らせておいてから、二回目の攻撃で彼らの言う「仕事」を終えるのである。)?シボマナは次の標的に向かった。父である。

扉が壊されてから、たかだか一、二分しか経っていないのに、その間にどれだけの時間が流れただろう?悲鳴が次第にあえぎ声に変わっていく。フツ族の娘たちが戦利品を手に外へ出て行った。その後に従った男たちは、戸口で煙草に火をつけ、自分たちの掃討作戦を批評しながら遠ざかっていく。みすぼらしい番小屋の床には死体が散乱していた。私の家族だ。数分前には生きていた人たち。私は茫然として身動きできないでいた。父や母、兄弟、姉妹、従兄弟、従姉妹、伯父、叔母、祖母が殺されるのを見たばかりなのだ。祖母も母も裸であった。フツ族の女たちが腰巻を剥ぎ取っていったからだ。一分間の大虐殺。ほんの百秒の間に四十三人が殺された。私の家族全員が死んだ。私は死んだのか?残念ながら、まだ生きている。

晋遊舎、レヴェリアン・ルラングァ、山田美明訳『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』 P70-71

たった100秒ほどの間に起きた惨劇・・・

しかし、彼の地獄はこれで終わりではありませんでした。

「お願いだから、マチューテで一思いにやってくれ、頼むから!簡単だろ?さあ、あんたたちが始めた仕事を終わらせればいいんだ。耳の後ろに一発、さあ!大したことじゃないだろ、この数日の間に何千回と刃物を振り下ろしてきたんだから、もう一回ぐらいやってくれたっていいじゃないか?」

しかしゴキブリが泥の中を這い回る姿を眺めているのは、彼らにしてみればぞくぞくするほど楽しい光景に違いない。それを終わらせるなんて勿体ない。(中略)

死ぬことができないのなら、せめてこの焼けつくような喉の渇きを癒したい。私は再び教会への道を這い上っていった。

「よお、ゴキブリ」

「さっさと失せろ、ゴキブリのツチめ」

私はただただ這った。あまりの寒気に、死体から腰巻を取って身に着ける。もう雨は降っていなかったが、どんよりと湿った靄が丘を濡らしている。左手にバナナ園が見える。突然、溝に滑り落ちる。這い上がって、また這い進む。畑の中を、一本の木を目印に。ニ百メートルほど進むと教会が見えた。辺りを包むこの異様な静けさは何だろう。静けさにも軽々しいものと重たいものがある。重々しい静けさは墓場よりもなお重苦しい。私はそこで何が起こったのか容易く想像することができた。

あの下劣な奴らは、最高の聖域にまで入り込んで楽しんだに違いない。救いの道は断たれ、一人残らず切り刻まれる。教会の二つの入り口―左のはキガリ街道に、右のはサッカー場の端に面している―を下っ端が封鎖すると、奴らは仕事に取りかかる。ゆっくりと確実に。阿鼻叫喚の中で卑怯者たちが欲望を募らせる。ここにいる殺戮者のほとんどが、三週間前にはこの教会で祈っていたはずだ。香部屋のべンチの間で、合唱隊の歌声に合わせて、今自分たちが殺している人たちと一緒に並んで。

近所に住んでいた老アンドレ・ガカラの息子、シルヴェストル・ンキンギイェに嫁いだグラティア・ムサべンデ。この白い肌をした美しい女性は、昨日双子の男の子を出産したばかりだった。この無垢の小さな赤ん坊が、祭壇の上で一塊になって横たわっている。切り殺され、聖石の上に倒れ伏した母親と一緒になって。生き残った者の証言によると、殺戮者たちは、赤ん坊二人を教会の薔薇色の壁にぶつけて頭蓋骨を割った後、子供の血の海に母親の顔を浸してから、母親を殺したという。

ジェノサイドが終わった後、教会に戻ってきた修道女たちが、ジャヴェル水(訳注:漂白・洗浄・殺菌に用いられる)をたっぷり使って教会を徹底的に拭き清めたおかげで、今では以前と同じようにミサが執り行われるようになった。最前列には昨日まで殺戮を繰り返してきた者たちが陣取っている。彼らは神の赦しを求めることさえしない。ツチ族を殺すのは罪ではないとでも言わんばかりに。既に神の赦しは疑いないらしく、満足そうな顔付きで、誰もが何も起こっていないようなふりをしている。こうした一人一人の偽善が悪臭をぷんぷん放っている。

晋遊舎、レヴェリアン・ルラングァ、山田美明訳『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』 P 86-90

ルワンダはキリスト教が熱心に信仰されていた国でした。教会ではフツ族、ツチ族が一緒にお祈りをしていました。しかしまさにその教会で殺戮が行われ、殺戮が終わった後には彼らは何事もなかったかのように神に祈りを捧げていたのです。神とは殺戮を犯した者を赦す存在なのでしょうか?なぜ犠牲者は苦しみ、絶望のまま死ななければならなかったのでしょうか。

そしてここで語られた「母親の前で赤子を殺す」という残虐行為はどこかで見たことがあるとは思いませんでしょうか。特にドストエフスキーを読まれた方にはきっとぴんと来るかと思います。これは『カラマーゾフの兄弟』で語られる残虐行為と非常に似ています。

神がいるのになぜこんな虐殺行為があるのだろうか。なぜ神はこんな悪を放っておかれるのか。

ドストエフスキーは神への反逆を試みるイワンの口を通して、そんな神への疑問を作中で展開していきます。

この本の著者ルアングァもまさしくそんな問いや怒りをこの本で記しています。

黒焦げになった家族の死体、歯をきらめかせる黒いミイラが横たわる灰のマットレスの上に、私は非常にゆっくりとした動作で身を横たえた。ただ一つ、伯父のジャンの切り落とされた腕だけが焼け残っている。草の上に眠っている腕は、妙に生き生きとしている。私の家族は猛火に焼かれて死んだが、私はそんな風に死にたくない。早く殺してもらいたくて、水を運んでいる娘たちにかすかな声で必死に呼びかけたのに、フツ族の娘たちは私を見て笑うばかりだ。私は、手足を切られた赤いかかしでしかない。(中略)

しばらく待てば、天国で家族と再会できるのだろうか?罪のない者たちを死に追いやった殺戮者たちは、地獄で業火にかけられるのだろうか?正義は罪人たちを罰してくれるだろうか?惨殺した屍を誇示するかのように、火を囲んで酔っ払いながら楽しそうに踊り狂うフツ族の殺戮者たち。神はそのうなじを切り裂いてくれるのだろうか?子供たちの目の前で母を裸にし、暴行を加え、腹を切り裂き、くるぶしを切断した男たち。彼らは永遠の拷問にかけられるのだろうか?わざわざ赦しを乞わせておいてから殺すような下劣な奴らが赦されるのだろうか?母が必死に祈っていた「慈悲深き神様」は、はきだめのようなこの情景をどう思っているのだろう?

死に行く子供の問いかけだったこういった疑問を、死ねないまま成人した今も問い続けている。読者はもうお気づきかと思うが、他にも答えが見つからないままになっている疑問がいくつもある。

晋遊舎、レヴェリアン・ルラングァ、山田美明訳『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』 P 94-96

実際にルワンダで起こっていることを見てみなよ。虐殺者たちは、たとえ投獄されたって、何らかの機関―国や教会―に赦しを乞いさえすればいいんだ。そして借用証書みたいな簡単な書類にサインすれば、もう自由の身さ!口先だけでちょこっと『すみません』って言えば済む。償いの話なんてこれっぽっちも出やしない!これが正義なの?全くはらわたが煮え繰り返るよ!償いをする意志があって誠実に赦しを乞うんじゃなきゃ、僕はあんな下劣なやつらを赦すことなんてできない。正義として何よりも優先しなきゃいけないのは、罪を犯したら罰を受けるってことだよ。西洋人の赦し方って僕にはいらいらするばかりだ。人間的成長のために利用する心理的技術みたいな『傾向』があるんだよ。『僕は君の過ちを水に流してあげるから、僕をそっとしておいてくれ。僕は僕で、そんな過去を捨て去って穏やかな生活を送るよ!』ってね。でも、あなたは結局のところ、赦しが何なのか本当のところを知ってるの?あなたは『解放』の話をする時も赦しの話をする時も、いつも感情に訴えるような話し方をするけど、自分の言っていることが本当に分かってるの?赦すなんて狂気の沙汰、拷問だよ。そうでなきゃ、単なるヒロイズム、殉教的行為だ。格別にはからってやろうってわけだからね。もう人間の手ではどうにもできないから、人間としてはそうするしかないってわけだ

晋遊舎、レヴェリアン・ルラングァ、山田美明訳『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』 P 159-160

「自分の敵を愛しなさい!迫害する者を赦してあげなさい!」

死体がごろごろしている状況の中で、こんな言葉にどんな意味があるのですか?そんなもの墓場に吹く一陣の風に過ぎません!

晋遊舎、レヴェリアン・ルラングァ、山田美明訳『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』 P 233

実際、著者のルラングァはこの本の第9章「暗闇の三日間」のエピグラフにドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に出てくる「たった一人の子供が流す、たった一粒の涙を償えるものなどない」という言葉を引用しています。

ドストエフスキーを意識してこの本を書いたのか、それとも彼の悲惨な体験がドストエフスキーへと自然と繋がっていったかはわかりません。

ですが、なぜ神はこの残虐をお認めになるのか。なぜ被害者は救われず、殺戮者はのうのうと生きながらえているのか。なぜ被害者が彼らを赦さなければならないのか。目の前で親類を残虐に殺されたのに、そんなことができるとでも言うのかと著者は苦しみながらこの本を書いています。

その葛藤は私がどうこう要約できるものでも、解説できるものでもありません。ぜひ多くの方にこの本を手に取って直接読んで頂きたいと思います。私がここで引用したのはこの本のごくわずかです。たったこれだけの文章だけでも、この本の凄まじさは感じられるかと思います。

私は前回紹介した『ジェノサイドの丘 ルワンダ虐殺の隠された真実』に引き続き、かなりのショックを受けています。ホロコーストやソ連の粛清の歴史もこれまで学んできた私でありましたが、それとはまた違う恐ろしさ、残虐さ、虚しさ、悲しみ、怒りを感じます。うまく言葉にはできませんが、「人間とは何か」を考える上でこの本はとてつもない力を発している本だと思います。

凄まじい本です。ぜひ読んで頂けたらなと思います。

以上、「R・ルラングァ『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』神はなぜ虐殺から救ってくれなかったのか…」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ボスニア紛争、スレブレニツァの虐殺を学ぶためにおすすめの参考書一覧紹介記事

関連記事

コメント