目次

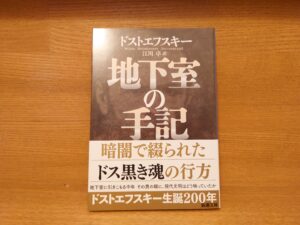

ドストエフスキー『地下室の手記』概要とあらすじ

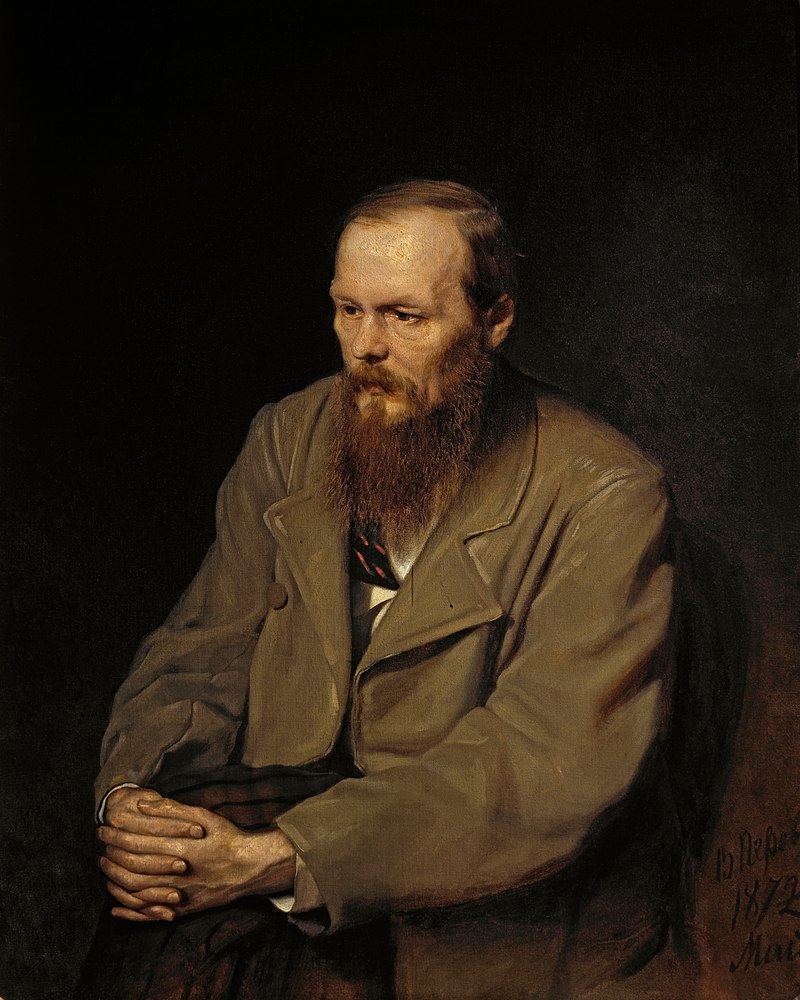

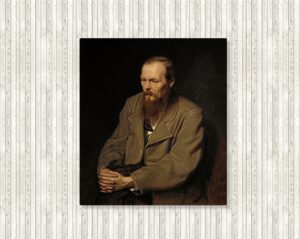

フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

『地下室の手記』は1864年に『世紀』誌3月号、4月号に連載された作品です。

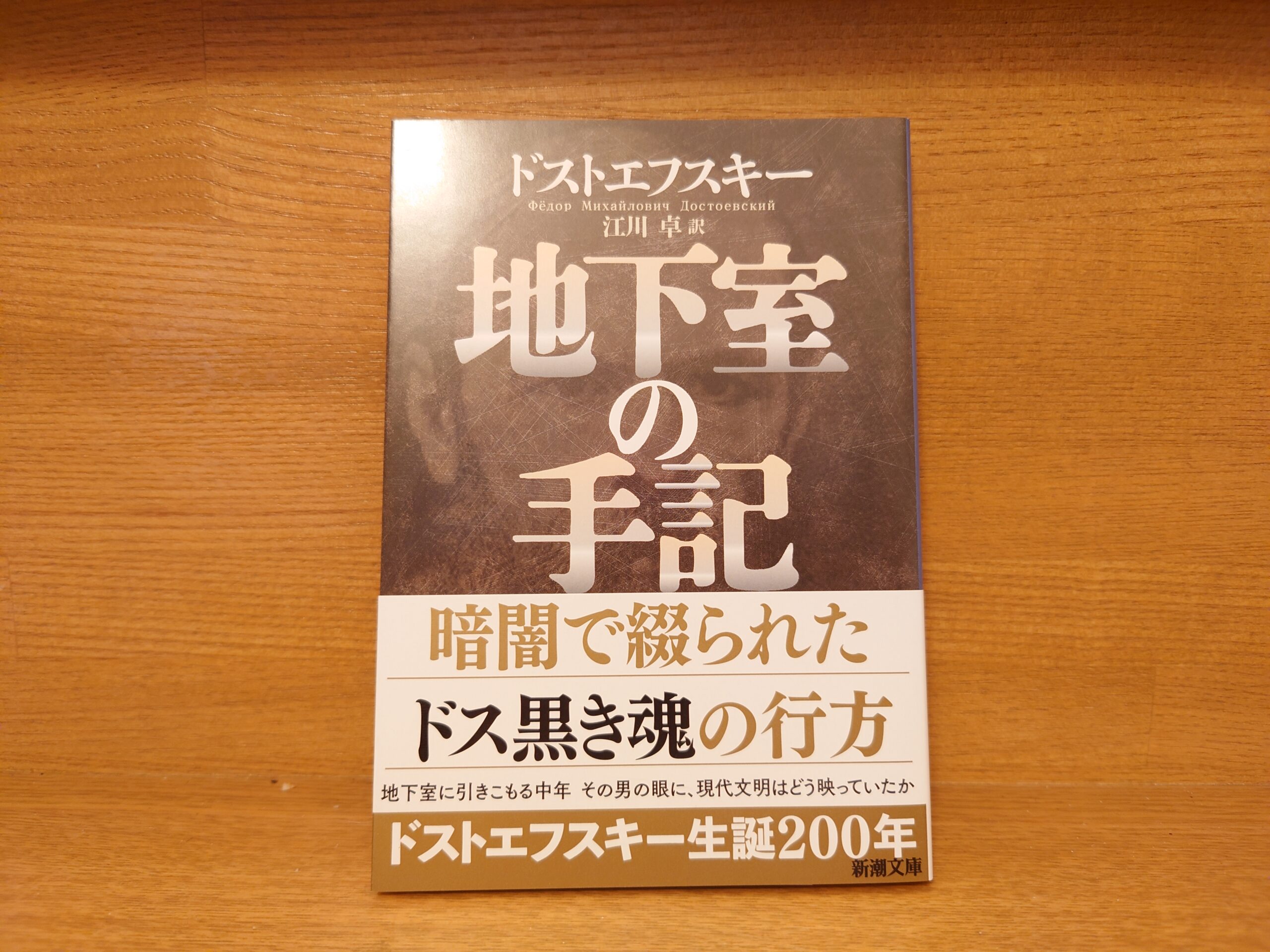

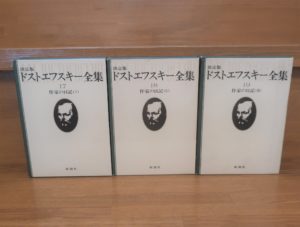

私が読んだのは新潮社出版の江川卓訳の『地下室の手記』です。

裏表紙のあらすじを見ていきます。

誰にも愛されたことがない。人を愛したこともない。

社会から隔離された暗闇の部屋で綴られる、どす黒き魂の軌跡。

この作品を通過せずして、『罪と罰』『白痴』『カラマーゾフの兄弟』等の後年の大作は生れなかった。

極端な自意識過剰から一般社会との関係を絶ち、地下の小世界に閉じこもった小官吏の独白を通して、理性による社会改造の可能性を否定し、人間の本性は非合理的なものであることを主張する。人間の行動と無為を規定する黒い実存の流れを見つめた本書は、初期の人道主義的作品から後期の大作群への転換点をなし、ジッドによって「ドストエフスキーの全作品を解く鍵」と評された。

Amazon商品紹介ページより

この作品はフランスのノーベル賞作家アンドレ・ジイドによって「ドストエフスキーの全作品を解く鍵」と評されました。ジイドのドストエフスキー論はとてもわかりやすく、また刺激的なので個人的にかなりおすすめな参考書です。

あわせて読みたい

ジイド『ドストエフスキー』あらすじと感想~ノーベル賞フランス人作家による刺激的なおすすめドストエ...

『ソヴェト旅行記』と同じく新潮社版のジイド全集は旧字体で書かれているので一瞬面を食らうのですが、読み始めてみるととジイドの筆が素晴らしいのかとても読みやすいものとなっていました。

そして何より、ドストエフスキーに対する興味深い見解がいくつもあり、目から鱗と言いますか、思わず声が出てしまうほどの発見がいくつもありました。

さて、本作品ですがタイトルにもありますように、主人公は自分の地下室に閉じこもった小官吏。

彼は極端に自意識過剰でとてつもなくひねくれています。

物語のスタートは彼の独白から始まるのですが、いきなり読者の度肝を抜くような奇妙な言葉が続きます。

「ぼくは病んだ人間だ……ぼくは意地の悪い人間だ。およそ人好きのしない男だ。ぼくの考えでは、これは肝臓が悪いのだと思う。もっとも、病気のことなど、ぼくにはこれっぱかりもわかっちゃいないし、どこが悪いのかも正確には知らない。医学や医者は尊敬しているが現に医者に診てもらっているわけではなく、これまでにもついぞそんなためしがない。そこへもってきて、もうひとつ、ぼくは極端なくらい迷信家ときている。まあ、早い話が、医学なんぞを尊敬する程度の迷信家ということだ。(迷信にこだわらぬだけの教育は受けたはずなのに、やはりぼくは迷信をふっきれない。)いやいや、ぼくが医者にかからぬのは、憎らしいからなのだ。といっても、ここのところは、おそらく、諸君のご理解をいただけぬ点だろう。ぼくにはわかっているのだから。むろん、ぼくにしても、この場合、では、だれに向って憎悪をぶちまけているのだといわれたら、説明に窮するだろう。ぼくが医者にかからぬからといって、すこしも医者を《困らせる》ことにならぬくらい、わかりすぎるほどわかっているし、こんなことをやらかしても、傷つくのはぼくひとりきりで、ほかのだれでもないことも、先刻ご承知だからである。けれど、やはり、ぼくが医者にかからないのは、まさしく憎らしいからなのだ。肝臓が悪いなら、いっそ思いきりそいつをこじらせてやれ!」

新潮社 江川卓訳『地下室の手記』『地下室の手記』P6

地下室人は「ぼくは病んだ人間だ。意地の悪い人間だ、およそ人好きのしない人間だ」といきなり自分を貶めることを告白します。(実はこれすらも自分を守る仮面的な告白にすぎないのですが…)

そしてそれを自己弁護するかのように肝臓のせいだと言います。

さらに「もっとも」と読者の思考を先回りするかのように勝手に話を進めていきます。

自意識過剰でとてつもないひねくれもの。とにかく彼は相手の思考を先回りし、「いやいやあなたがそう思うのはわかりますがね…」と自分から話すことで自己弁護し、そこからまた妙な理由を並べ立て読者を揺さぶり、さらにそれに対しても「ぼくはわかってますよあなたが困っているのも」とさらに妙なことを言い出すのです。

地下室人は常にこの調子で語り続けます。あまりに奇妙!初めてこの小説を読んだ人はおそらく面食らうことになるでしょう。

ですが、訳のわからぬ論法で続く彼の独白に、不思議なことになぜか引き込まれてしまうのです。それはまるで彼の口から紡ぎ出される呪文や黒魔術のよう。

そして地下室人はそこから理性による社会改造の可能性を否定し、人間の本性は非合理的なものであるとを主張していきます。

この点については以下の記事で解説していますので、そちらを読んで頂ければ幸いです。

あわせて読みたい

シェストフ『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』あらすじと感想~『地下室の手記』に着目した...

ドストエフスキーの思想を研究する上で『地下室の手記』が特に重要視されるようになったのもシェストフの思想による影響が大きいとされています。そのためシェストフの『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』はドストエフスキー研究の古典として高く評価されています。

何はともあれ、彼は理性的、合理的な精神を否定し、自分が何者であるかを語ります。

そして小説の後半ではそんな彼に起こったある出来事を読者の前に披露することになります。

それもまた彼の性質を余すことなく伝えるもので、彼のひねくれっぷりを示すことになるのですが、これまたなぜか引き込まれてしまうエピソードなのでありました・・・

感想

この作品のあらすじや重要なポイントを簡潔にまとめるというのは非常に難しい。つくづくそれを感じます。

あらすじを言おうにも、前半は地下室人の独白で、後半はそんな彼がなぜこうなってしまったかというエピソードが語られるのですが、この話がまた何とも奇妙なのです。

完全に病んだ人間、とまではいかなくともそこにあるのは精神的にはかなり闇に落ち込んだ混沌です。

理性的、合理的な思考とはあまりにかけ離れた彼の行動や思考。

それは人間心理の奥底にある不条理な魂の叫びと言えばいいのでしょうか。

人間は二二が四のような数学的、合理的な存在ではない。もし人間がそういう存在なら機械となんら変わることがないじゃないか。それがはたして人間と言えるのだろうか。

ドストエフスキーは地下室人を通してそれを問いかけます。

この作品は文庫本でおよそ200ページ少々と、ドストエフスキー作品にしては少なめの分量です。ですので手に取りやすい本であるのは間違いないと思います。

そしてドストエフスキーらしさ全開の語り口を堪能できるという点でもこの本は一際存在感を放っています。

人間の心の奥底のどろどろな部分、何が飛び出してくるかわからぬ混沌が地下室人の自意識過剰でひねくれた言葉を通して現れてきます。

たしかに、初めてこの作品を読むと、あまりに独特で奇妙な語り口に度肝を抜かれるかもしれません。しかしなぜか彼の術中に引き込まれてしまうのです。

地下室人は決して世の中の勝者ではありません。彼は世間的には人好きのしないダメな人間です。自分の殻に閉じこもり、周りと合わせることができない孤独な人間です。

でも、だから何だというのです、おれにだって叫びたいことはあるんだと、地下室人は言っているかのようです。

そういう、敗者の哲学、虐げられた人間の反抗とでも言うべき訴えがこの作品には込められているのではないでしょうか。

そう言うと、なんだか難しそうな本かなと思われるかもしれませんが、この小説は難解な哲学書というわけではありません。地下室人のひねくれっぷりがとてつもないだけで、難解というわけではありませんのでご安心を。

あらすじにもありましたようにこの作品は「ドストエフスキー全作品を解く鍵」と言われるほどドストエフスキーの根っこに迫る作品です。

ドストエフスキーらしさを実感するにはうってつけの作品です。

有名な大作が多いドストエフスキーではありますが、『地下室の手記』は分量的にも読みやすいのでとてもおすすめです。ぜひ読んで頂きたい作品です。

この作品は時代を経た今でも、現代社会の閉塞感を打ち破る画期的な作品だと私は感じています。

以上、「『地下室の手記』あらすじ解説―ドストエフスキーらしさ全開の作品~超絶ひねくれ人間の魂の叫び」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

地下室の手記(新潮文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ドストエフスキー『鰐』あらすじと感想~拝金主義や社会主義思想を風刺したユーモラスな短編小説

鰐に丸呑みされたイワン・マトヴェーヴィチをめぐるドタバタ劇。

どこか風刺的で、パロディかコントのような雰囲気の作品です。

「あのドストエフスキーがこういう作品を書くのか」と初めて読んだ時は驚いたことを覚えています。

この作品は思わずくすっとしてしまうような、絶妙にスパイスの効いたユーモアがいたるところに散りばめられています。

重くて暗くて難しい。そんなイメージが強いドストエフスキーですが、こういうユーモアのある作品もあるのだということを感じられる作品です。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ドストエフスキー『冬に記す夏の印象』あらすじと感想~西欧社会を厳しく批判!異色のヨーロッパ旅行記

この『冬に記す夏の印象』はドストエフスキーのヨーロッパ観を知る上で非常に重要な作品です。

また「奇妙な旅行者」ドストエフスキーの姿を見ることができる点もこの作品のいいところです。小説作品とはまた違ったドストエフスキーを楽しむことができます。

文庫化された作品ではありませんが、『冬に記す夏の印象』はもっと世の中に出てもいい作品なのではないかと強く感じます。

日本人には特に共感できる内容なのではないかと思います。

関連記事

あわせて読みたい

W.シューバルト『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』あらすじと感想~2人のキリスト教...

著者は絶対的な真理を追い求める両者を神との関係性から見ていきます。

さらにこの本では『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフや『カラマーゾフの兄弟』のイワンとニーチェの類似についても語っていきます。理性を突き詰めたドストエフスキーの典型的な知識人たちの破滅とニーチェの発狂を重ねて見ていきます。これもものすごく興味深かったです。

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

この記事ではドストエフスキー作品一覧と彼の生涯を簡潔にまとめた年表を掲載します。

ドストエフスキーの生涯は簡易的な年表では言い尽くせない波乱万丈なものです。特にアンナ夫人とのヨーロッパ外遊の頃は賭博に狂った壮絶な日々を送っています。

ドストエフスキー作品は彼の生涯とも密接な関係を持っています。彼の生涯を知ることは作品を知る上でも非常に大きな助けとなるのではないでしょうか。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

この記事ではこれまで紹介してきましたドストエフスキー論を一覧できるようにまとめてみました。

それぞれの著作にはそれぞれの個性があります。

また、読み手の興味関心の方向によってもどの本がおすすめかは変わってくることでしょう。

簡単にですがそれぞれのドストエフスキー論の特徴をまとめましたので、少しでも皆様のお役に立てれば嬉しく思います。

あわせて読みたい

ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~小説に込められたドストエフスキーの宗教観とは

ドストエフスキーとキリスト教は切っても切れない関係です。

キリスト教と言えば私たちはカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、ドストエフスキーが信仰したのはロシア正教というものでした。

そうした背景を知った上でドストエフスキーを読むと、それまで見てきたものとは全く違った小説の世界観が見えてきます。

キリスト教を知ることはドストエフスキーを楽しむ上で非常に役に立ちます。

あわせて読みたい

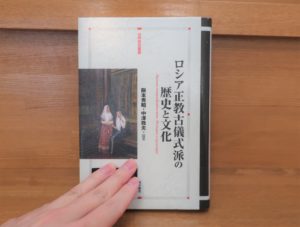

『ロシア正教古儀式派の歴史と文化』~ドストエフスキーは無神論者で革命家?ドストエフスキーへの誤解...

この記事では「ドストエフスキーは無神論者であり、革命思想を持った皇帝暗殺主義者だった」という説について考えていきます。

これは日本でもよく聞かれる話なのですが、これはソ連時代、ソ連のイデオロギー下で発表された論説が基になっていることが多いです。

この記事ではなぜそのようなことになっていったのかもお話ししていきます。

あわせて読みたい

アンナ・ドストエフスカヤ『回想のドストエフスキー』あらすじと感想~妻から見た文豪の姿とは。これを...

私はこの本を読んでドストエフスキーを心の底から好きになりました。

ギャンブル中毒になりすってんてんになるダメ人間ドストエフスキー。生活のために苦しみながらも執筆を続けるドストエフスキー、愛妻家、子煩悩のドストエフスキーなど、意外な素顔がたくさん見られる素晴らしい伝記です。ぜひ読んでみて下さい。きっとドストエフスキーのことが好きになります!

あわせて読みたい

ドストエフスキーの最高傑作『カラマーゾフの兄弟』あらすじと感想~神とは?人生とは?自由とは?

『カラマーゾフの兄弟』が発表されてから120年。これだけの月日が経っても変わらずに多くの人から愛され続けているのはそれなりの理由があります。

この物語が持つ魅力があるからこそ、読者に訴えかける何かがあるからこそ、こうして読み継がれているのだと思います。

『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキー作品の中でも私が最も好きな、そして思い入れのある作品です。

長編小説ということでなかなか手に取りにくい作品ではありますが、心の底からおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

ドストエフスキー『悪霊』あらすじと感想~革命家達の陰惨な現実を暴露したドストエフスキーの代表作

この作品の持つ魔術的な力は計り知れません。

あくが強い人物たちが一つの舞台でぶつかり合い、自らの存在を主張し合います。

まさに「悪霊」に憑りつかれたごとく、悪役たちは巧妙にそして残酷に社会を混乱に陥れていきます。その過程があまりにリアルで、読んでいてお腹の辺りがグラグラ煮え立ってくるような感情が私の中に生まれてくるほどでした。

やがてそれは生きるか死ぬかの究極の思想対決へと進んで行き、一体これからどうなるのか、彼らの心の中で何が起こっているのかと一時も目が離せぬ展開となっていきます。

これは恐るべき作品です

あわせて読みたい

ドストエフスキーの代表作『罪と罰』あらすじと感想~ドストエフスキーの黒魔術を体感するならこの作品

ドストエフスキーがこの小説を書き上げた時「まるで熱病のようなものに焼かれながら」精神的にも肉体的にも極限状態で朝から晩まで部屋に閉じこもって執筆していたそうです。

もはや狂気の領域。

そんな怪物ドストエフスキーが一気に書き上げたこの作品は黒魔術的な魔力を持っています。

百聞は一見に如かずです。騙されたと思ってまずは読んでみてください。それだけの価値があります。黒魔術の意味もきっとわかると思います。これはなかなかない読書体験になると思います。

あわせて読みたい

プーシキン『エヴゲーニイ・オネーギン』あらすじと感想~ロシア文学に巨大な影響を与えた傑作!

『エヴゲーニイ・オネーギン』はプーシキンの代表作であり、ロシア文学史上最高傑作の一つに数えられています。

この作品はドストエフスキーに多大な影響を与え、彼の最晩年のプーシキン講演の中心主題もこの『エヴゲーニイ・オネーギン』でした。

コメント