目次

ドストエフスキー『いまわしい話』概要とあらすじ

『いまわしい話』は1862年12月に『時代』誌に掲載された作品です。

私が読んだのは『ドストエフスキー全集』(新潮社版)5巻の工藤精一郎訳の『いまわしい人』です。

この作品は1862年ドストエフスキー初めてのヨーロッパ旅行からの帰国後に書かれました。

この物語の主人公はイワン・イリイチという高級文官。偉いお役人さんです。

彼は人道主義を自認していて、同じ高級役人たちとの飲みの席でこんなことを語ります。

「わたしの見解によれば、人道的な態度が第一ですよ、部下たちに対する人道的な態度、彼らも人間であることを忘れぬことです。人道的な態度こそすべてを救い、すべてを解決します……」

非常にごもっともな発言ですが、それに対しある役人はこう言います。

「もちこたえられんよ」

その言葉に反応し、忘れられなくなったイワン・イリイチは偶然通りかかった部下の結婚式に顔を出すことにし、自らの人道主義、博愛主義を証明しようとします。

しかし結果はあまりに無残なものとなり、「もちこたえられんよ」という言葉の通りになってしまいました…

感想

様々な参考書や解説を読んでいると、『地下室の手記』以前のドストエフスキーは人道主義(ヒューマニズム)の作家であると解説されますが、初めてドストエフスキー全集を読み始めた時にはその意味がなかなかわかりませんでした。

中でも、彼のデビュー作『貧しき人びと』はその人道主義が最も強く出ているとのことでしたが、初めて読んだ時にはどの辺が人道主義的なのかさっぱりわからなかったほどでした。

しかし全集を読み進めてきてこの作品とぶつかった時に、「おお!なるほど!」とすっかりそのもやもやが晴れることになりました。

人を愛し、善き行いをすることで他者にそれは伝染し、世の中みな幸せになる。それが高官イワン・イリイチの説く人道主義。

しかし彼は無残にも大失敗します。

彼は知らなかったのです。貧しく、虐げられた人びとの苦悩を……

「人を愛し、善い行いをすれば、世の中みな幸せになる。」

言うは易しですが、その「善い行い」が実際に苦しんでいる人からすればどんなに受け入れがたいものなのか…

世の中はそんな人道主義でうまくいくほど単純ではない。人間の心はそんなものじゃ追いつかない複雑なものなのだ…

ドストエフスキーのそんな思いがこの作品でにじみ出ているかのようでした。

『いまわしい話』はマイナーな作品ではありますが、読みやすい作品でありましたし、ドストエフスキーを知る上で非常に有益なものとなりました。

ドストエフスキーの人道主義を知る上で非常に参考になる作品です。

以上、「ドストエフスキー『いまわしい話』あらすじと感想~その優しさは他人には迷惑きわまりないものなのかもしれない。」でした。

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ドストエフスキー『冬に記す夏の印象』あらすじと感想~西欧社会を厳しく批判!異色のヨーロッパ旅行記

この『冬に記す夏の印象』はドストエフスキーのヨーロッパ観を知る上で非常に重要な作品です。

また「奇妙な旅行者」ドストエフスキーの姿を見ることができる点もこの作品のいいところです。小説作品とはまた違ったドストエフスキーを楽しむことができます。

文庫化された作品ではありませんが、『冬に記す夏の印象』はもっと世の中に出てもいい作品なのではないかと強く感じます。

日本人には特に共感できる内容なのではないかと思います。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ドストエフスキー『虐げられた人びと』あらすじと感想~いびつな三角関係はどこへ向かう?

私個人の感想ですがこの作品は一言で言えば、「歯がゆい!」に尽きます。

典型的な「いい人」、主人公のワーニャが幼馴染で才色兼備のナターシャに恋をしています。しかしナターシャはあろうことか典型的なダメ男に恋をし、家族まで捨てて破滅にまっしぐら。

ワーニャはそんなナターシャを見捨てられず、あれやこれやと世話をしたり、恋敵との取り持ちまでさせられる始末。

「いい人」の悲哀がこれでもかと描かれています。

関連記事

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

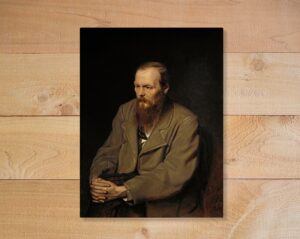

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

この記事ではドストエフスキー作品一覧と彼の生涯を簡潔にまとめた年表を掲載します。

ドストエフスキーの生涯は簡易的な年表では言い尽くせない波乱万丈なものです。特にアンナ夫人とのヨーロッパ外遊の頃は賭博に狂った壮絶な日々を送っています。

ドストエフスキー作品は彼の生涯とも密接な関係を持っています。彼の生涯を知ることは作品を知る上でも非常に大きな助けとなるのではないでしょうか。

あわせて読みたい

ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~小説に込められたドストエフスキーの宗教観とは

ドストエフスキーとキリスト教は切っても切れない関係です。

キリスト教と言えば私たちはカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、ドストエフスキーが信仰したのはロシア正教というものでした。

そうした背景を知った上でドストエフスキーを読むと、それまで見てきたものとは全く違った小説の世界観が見えてきます。

キリスト教を知ることはドストエフスキーを楽しむ上で非常に役に立ちます。

あわせて読みたい

おすすめドストエフスキー伝記一覧~伝記を読めばドストエフスキーのことが好きになります。

ドストエフスキーは小説作品の面白さもさることながら、ドストエフスキーその人自身が1番面白いのではないかとも言えるのかもしれません。

ぜひ、ドストエフスキーの伝記を手に取って頂けたらなと思います。

ドストエフスキー作品の見え方がきっと変わることでしょう。

あわせて読みたい

おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

この記事ではこれまで紹介してきましたドストエフスキー論を一覧できるようにまとめてみました。

それぞれの著作にはそれぞれの個性があります。

また、読み手の興味関心の方向によってもどの本がおすすめかは変わってくることでしょう。

簡単にですがそれぞれのドストエフスキー論の特徴をまとめましたので、少しでも皆様のお役に立てれば嬉しく思います。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

あわせて読みたい

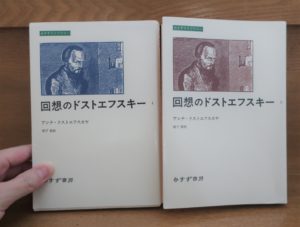

アンナ・ドストエフスカヤ『回想のドストエフスキー』あらすじと感想~妻から見た文豪の姿とは。これを...

私はこの本を読んでドストエフスキーを心の底から好きになりました。

ギャンブル中毒になりすってんてんになるダメ人間ドストエフスキー。生活のために苦しみながらも執筆を続けるドストエフスキー、愛妻家、子煩悩のドストエフスキーなど、意外な素顔がたくさん見られる素晴らしい伝記です。ぜひ読んでみて下さい。きっとドストエフスキーのことが好きになります!

あわせて読みたい

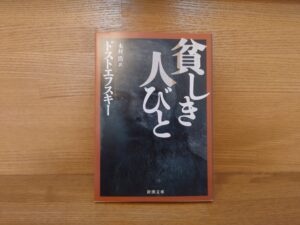

ドストエフスキーのデビュー作『貧しき人びと』あらすじと感想~貧しくも美しい心を持つ2人の恋の物語

この作品は中編小説ということでドストエフスキーの五大長編と比べると手頃で手に取りやすい作品であるのですが、ドストエフスキーの入門としていきなりこれを読むと理解するのはなかなか難しいかもしれません。

ある程度の前知識が必要とされますが、逆に言えばそれさえあればドストエフスキーの貧しい人や虐げられた人への優しさ、愛情がこの作品では感じられます。

ドストエフスキーの原点とも言える作品です。

あわせて読みたい

やはり『罪と罰』は面白い…!ナポレオンという切り口からその魅力を考える

私がドストエフスキーにおいて「面白い」という言葉を使う時は、アハハと笑うような「面白い」でもなく、あ~楽しかったいう「面白い」とも、スカッとするエンタメを見るような「面白い」とも違います。

時間を忘れてのめり込んでしまうような、それでいてなおかつ、読んだ後もずっと心にこびりつくような、そういう読後感があるような面白さを言います。

『罪と罰』にはそのような面白さをもたらしてくれる思想的な奥行きがこれでもかと描かれています。

そのひとつがラスコーリニコフの言うナポレオン思想です。

あわせて読みたい

アンリ・トロワイヤ『ドストエフスキー伝』あらすじと感想~最もおすすめなドストエフスキー伝記の王道

アンリ・トロワイヤの伝記の特徴は物語的な語り口にあります。

読み進めている内にいつの間にかドストエフスキーに感情移入してしまい、最晩年のドストエフスキー栄光の瞬間には涙が出そうになりました。もはや感動的な物語小説を読んでいるかのような感覚です。

苦労人ドストエフスキーの人生がまるで映画を見ているかのように目の前を流れていきます。

非常におすすめなドストエフスキー伝記です。

コメント