目次

悲惨な記録を目に焼き付ける・・・ホロコースト記念館(ヤド・ヴァシェム)を訪ねて 僧侶上田隆弘の世界一周記イスラエル編⑭

エルサレム旧市街からトラムで郊外へ向かう。

これから訪れるのはヤド・ヴァシェムと呼ばれるホロコースト記念館だ。

ここエルサレムに来る前は、このヤド・ヴァシェムに行く予定はなかった。

だが、ここエルサレムで様々なことを目にする内に、やはり訪れるべきなのではないかという気持ちが強くなってきた。

それに、イスラエルの次の目的地はポーランドのクラクフ。

そう、アウシュビッツを見に行くのだ。

であるのならばやはりここは行くべきであろう。

ちょうど午後から時間が空いたので、ぼくはその時間を利用してトラムに乗り込んだのである。

ヤド・ヴァシェムはトラムの終着点の駅で降り、そこから10分ほど歩いた場所にある。地図や案内がないため若干わかりにくい。

入り口に到着。多くの人がここを訪れている。

記念館の中は三角形状の通路になっていた。

壁も床も打ちっぱなしのコンクリートだ。

そのコンクリートはまるで人間性を排除したかのような無機質さを感じさせる。

室内の空気もひんやりしている。

だからこそ、人間の温かみというものを逆に連想させられてしまう。

皮肉なことだが、ぼくがこれから目にするものはそれとはまったく逆なものである。

本来温かみのある人間が無機質な冷たい人間へと変わっていく様を、ぼくはこれから学びにいくのだ。

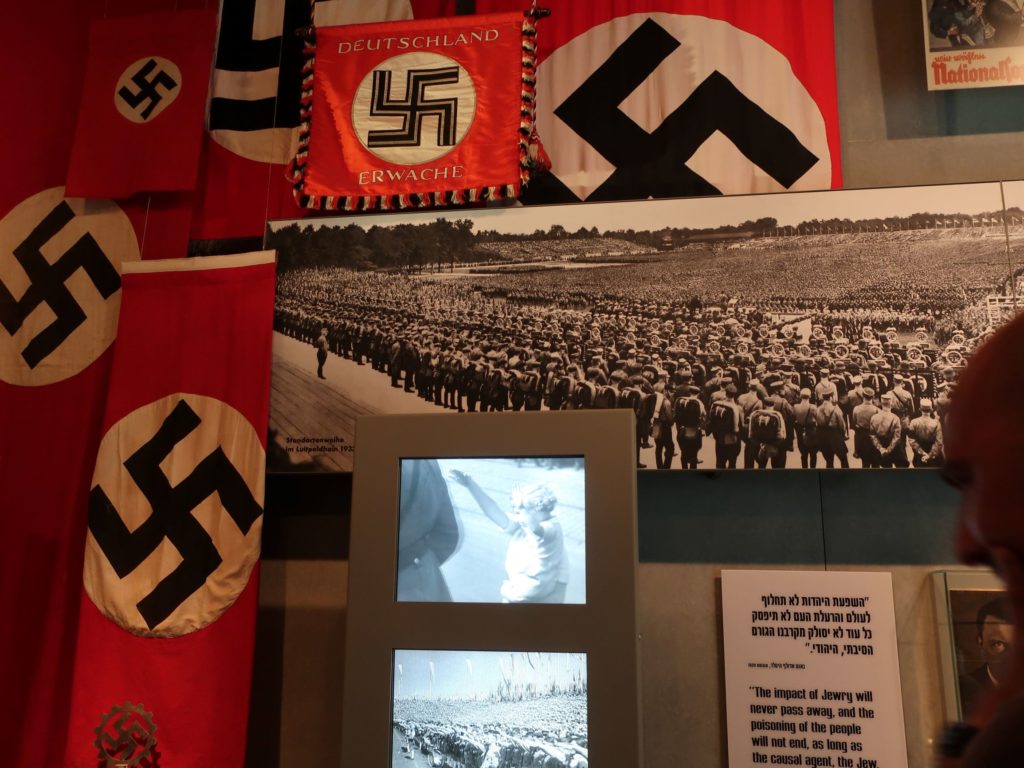

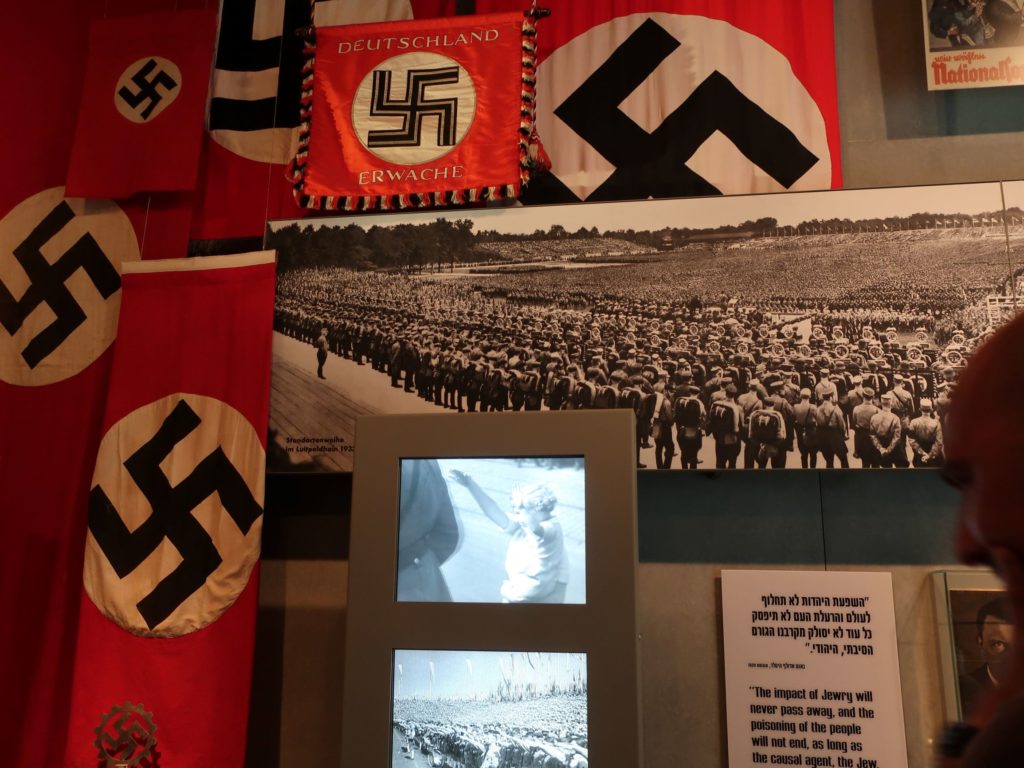

一番最初の展示場はナチスドイツに関わるものであった。

ホロコーストといえば、ナチスドイツのヒトラーによって行われたとぼく達はよく聞かされる。

だが、ヒトラー一人の狂気によってホロコーストは起こされたのではない。

ヒトラーは国民によって選挙で選ばれ、それを熱狂的に支持する国民がいたからこそ、このようなことができたのだ。

このブースではドイツ国民がヒトラーに熱狂していく過程やその様子を展示している。

ホロコーストはヒトラー一人の狂気ではなく、国民全体の総意、つまり普通の人間の「正気の集合体」がホロコーストを引き起こしたことを示している。

虐殺を指導した幹部や、実際に自らの手で大量のユダヤ人を殺めたドイツ兵も、普通の人間だった。

収容所から家族へ手紙を書き、「愛しているよ」という言葉を家族に送っていた普通の人間だったのだ。

家に帰ればよき父親として生活していた人間が、「仕事」として人を殺めていく。

ぼく達が同じような状況になったとき、同じことをしないとどうして言い切れるだろうか。

ぼく達一人一人がそうなりかねないものを抱えている。

状況が変われば人は何でもしてしまいうる。

「仕事だから仕方がない」

この言葉で片づけてしまいかねないものをぼく達は持っているのだ。

その恐ろしさをヤド・ヴァシェムは問うてくる。

さて、『歎異抄』という書物を皆さんはご存じだろうか。

親鸞聖人「熊皮御影 」Wikipediaより

親鸞聖人「熊皮御影 」Wikipediaより

『歎異抄』は親鸞聖人の言葉を弟子唯円が書き記した書物だ。

『歎異抄』は明治以降、日本で最も読まれた書物の一つと言われている。

その『歎異抄』の中に次のような言葉がある。

「さるべき業縁のもよほさば、いかなるふるまいもするべし」

私達人間はその時の縁によって、いかなる振る舞いもしてしまう存在なのだ。

いいことをしている時も、悪いことをしている時も、それはすべてご縁のなさしめるものである。

あなたはいかなるものにもなりうるのだ。

「自分はいい人間だ。決して悪いことなどしない」となぜあなたは言い切れるのだろうか。

親鸞聖人はその言葉の文脈でこのようなことを述べているのである。

ぼくは大学の教室で、あるいはお寺での説法で何度となくこの言葉を聞いてきた。

だが、ここに来て、それが現実のものであり、そしてその悲劇的な狂気が実際に行われてしまった証拠を目の当たりにしている。

改めて親鸞聖人の述べた言葉の重みに頭が下がる思いだった。

きっと親鸞聖人が生きた平安末期から鎌倉時代も、生きるために、愛する者を守るために、人が人を騙し、奪い、殺し合う世の中だったのだろう。

そしてそれを目の当たりにしていた親鸞聖人だからこそ、そのような言葉が自然とこぼれ出てきたのではないだろうか。

続く

次の記事はこちら

あわせて読みたい

ホロコースト記念館(ヤド・ヴァシェム)を訪れる②~不思議なご縁との出会い イスラエル編⑮

ヤド・ヴァシェムを見学中、ふと馴染みのある言葉が聞こえてきました。その声のもとに近づいていくと、なんと日本人の団体が!

まさかここで日本人に出会うとは思っていませんでした。日本からやって来たクリスチャンのグループだそうで、ありがたいことに私もご一緒させて頂くことになりました。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

イスラム教の聖地、エルサレムの岩のドームを訪ねて イスラエル編⑬

近くで見ても美しい!イスラム教の聖地、岩のドーム 僧侶上田隆弘の世界一周記―イスラエル編⑬ 4月8日。朝7時。 今日も「寺は朝」の原則を守ることにしよう。 今朝の...

関連記事

あわせて読みたい

死の収容所アウシュヴィッツを訪れる①~ホロコーストから学ぶこと ポーランド編④

2019年4月14日。

私はポーランド最大の目的地、アウシュヴィッツに向かいました。

幸い、朝から天候にも恵まれ、前日までの凍てつくような寒さも少し和らいだようだ。

クラクフのバスターミナルからバスでおよそ1時間半。

アウシュヴィッツ博物館前で降車します。

この記事では私のアウシュヴィッツでの体験をお話しします。

あわせて読みたい

アウシュヴィッツと『歎異抄』~親鸞の言葉に聴く ポーランド編⑦

アウシュヴィッツはあまりに強烈な体験だった・・・

しばらくは何もする気が起きませんでした。

いや、何もできなかったと言う方が正しいのかもしれません。

ですが、そんな空っぽになってしまったかのような頭の中に、ふとよぎるものがありました。

「さるべき業縁のもよほさば、いかなるふるまいもするべし」

そう。以前エルサレムのホロコースト記念館、ヤド・ヴァシェムの記事でもご紹介した『歎異抄』の言葉でした。

あわせて読みたい

『いのちと平和を考える―お坊さんが歩いた世界の国』連載のお知らせ

皆さんこんにちは。 本日は『いのちと平和を考える―お坊さんが歩いた世界の国』の連載開始をお知らせ致します。 今回連載させて頂く 『いのちと平和を考える―お坊さんが...

あわせて読みたい

ナチスのホロコーストを学ぶためのおすすめ参考書一覧

この記事ではこれまで当ブログで紹介してきたホロコーストの歴史を学ぶ上で参考になる本をご紹介していきます。 それぞれのリンク先ではより詳しくその本についてお話ししていきますのでぜひそちらもご覧ください。皆さんのお役に立てましたら幸いでございます。

あわせて読みたい

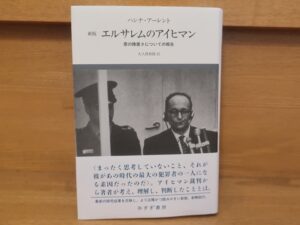

アーレント『エルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』あらすじと感想~ホロコーストはなぜ起...

この本はアーレントの有名な「悪の陳腐さ」という言葉が生まれた作品になります。

アーレントはこの作品でナチスのホロコーストにおける恐るべき殺人システムの背景を考察します。

アイヒマンは極悪人ではなく、どこにでもいそうな人間であった。これが世界中を震撼させることになり、同時に激しい論争を引き起こすことになりました。

あわせて読みたい

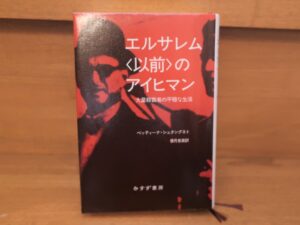

B・シュタングネト『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』あらすじと感想~「悪の陳腐さ(凡庸さ)」論が覆...

アーレントの「悪の陳腐さ」論が覆されかねない衝撃の作品です!

この本で明らかにされるアイヒマンは「悪の陳腐さ」とは真逆の姿です。アーレントはエルサレムで周到に計画されたアイヒマンの罠にかかってしまったことがこの本で語られます。アイヒマンは単なる権力の歯車などではなかったのです。恐るべき一冊です。

あわせて読みたい

フランクル『夜と霧』あらすじと感想~生きるとは何かを問うた傑作!ドストエフスキーとのつながりも

前回の記事でご紹介したワシーリー・グロスマンの『トレブリンカ収容所の地獄』では絶滅収容所の悲惨さが描かれたのに対し、『夜と霧』では強制収容所という極限状態においてどのように生き抜いたのか、そしてそこでなされた人間分析について語られていきます。

この本は絶望的な状況下でも人間らしく生き抜くことができるという話が語られます。収容所という極限状態だけではなく、今を生きる私たちにとっても大きな力を与えてくれる本です。

あわせて読みたい

芝健介『ホロコースト』あらすじと感想~ホロコーストの歴史を学び始めるのにおすすめな1冊

この本はホロコーストの歴史を学ぶ入門書としてとてもおすすめです。ホロコーストはアウシュヴィッツだけではなく、一連の巨大な虐殺事件であり、それがどのような経緯で起こったのかが非常にわかりやすく解説されています。フランクルの『夜と霧』とセットで読めばよりその雰囲気が伝わってくると思います。

あわせて読みたい

M・ベーレンバウム『ホロコースト全史』あらすじと感想~ナチスのユダヤ人政策の歴史をより深く学ぶため...

この本ではナチスによるホロコーストが試行錯誤の末進められていったその過程がかなり詳しく語られます。

そしてアメリカをはじめとした連合国がホロコーストの事実を知っていながらそれを無視したという驚きの事実もこの本では語られます。

あわせて読みたい

C・アングラオ『ナチスの知識人部隊』あらすじと感想~虐殺を肯定する理論ーなぜ高学歴のインテリがナチ...

この本は虐殺に突き進んでいった青年知識人たちにスポットを当てた作品でした。彼らがいかにしてホロコーストを行ったのか、そしてそれを正当化していったのか、その過程をじっくり見ていくことになります。 この本で印象に残ったのはやはり、戦前のドイツがいかに第一次世界大戦をトラウマに思っていたのかということでした。 そうした恐怖が、その後信じられないほどの攻撃性となって現れてくるというのは非常に興味深かったです。

あわせて読みたい

T・スナイダー『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』あらすじと感想~独ソ戦の実態を知...

スターリンはなぜ自国民を大量に餓死させ、あるいは銃殺したのか。なぜ同じソビエト人なのに人間を人間と思わないような残虐な方法で殺すことができたのかということが私にとって非常に大きな謎でした。

その疑問に対してこの上ない回答をしてくれたのが本書でした。

訳者が「読むのはつらい」と言いたくなるほどこの本には衝撃的なことが書かれています。しかし、だからこそ歴史を学ぶためにもこの本を読む必要があるのではないかと思います。

コメント