-

フィレンツェのおすすめ観光スポット11選!芸術香る洗練された街並みに感動!

-

ラファエロ『小椅子の聖母』の魅力について考えてみた~フィレンツェ、ピッティ宮の名画に思う

-

ボッティチェリのマリアに夢中!フィレンツェの顔ウフィツィ美術館を訪ねて

-

フィレンツェを知るためのおすすめ参考書一覧~ダ・ヴィンチやマキャヴェリ、ダンテなど芸術や歴史、文学など奥深き世界を堪能

-

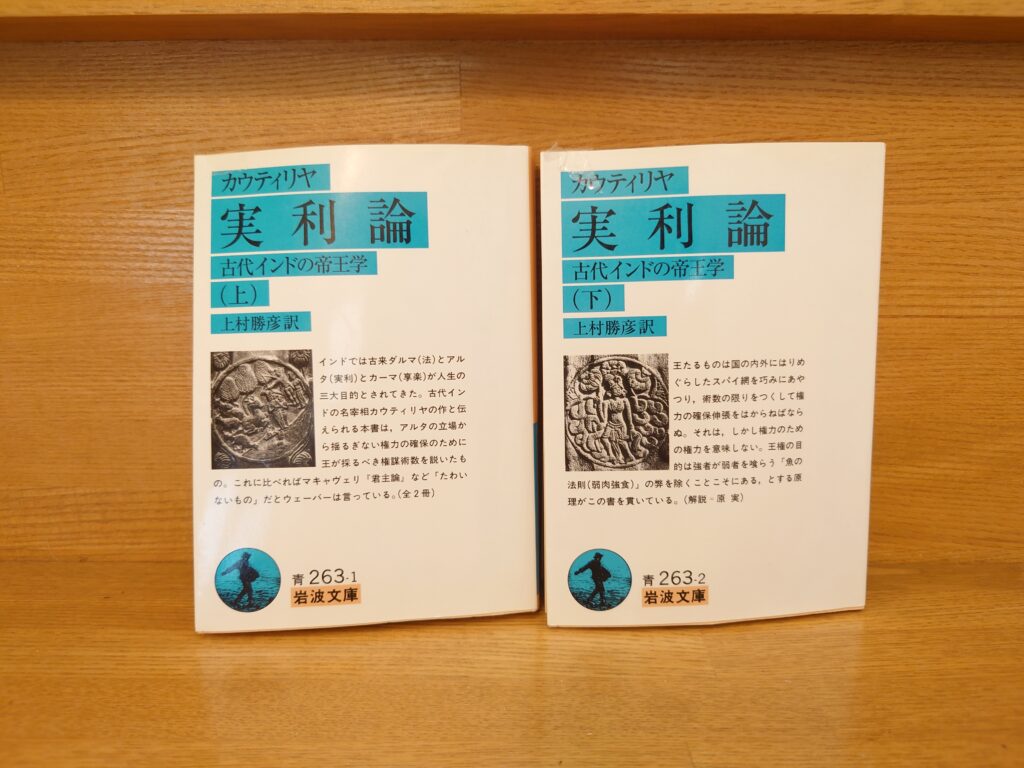

カウティリヤ『実利論』あらすじと感想~古代インドのマキャヴェリズム!『君主論』に比すべき徹底的な帝王学とは!

-

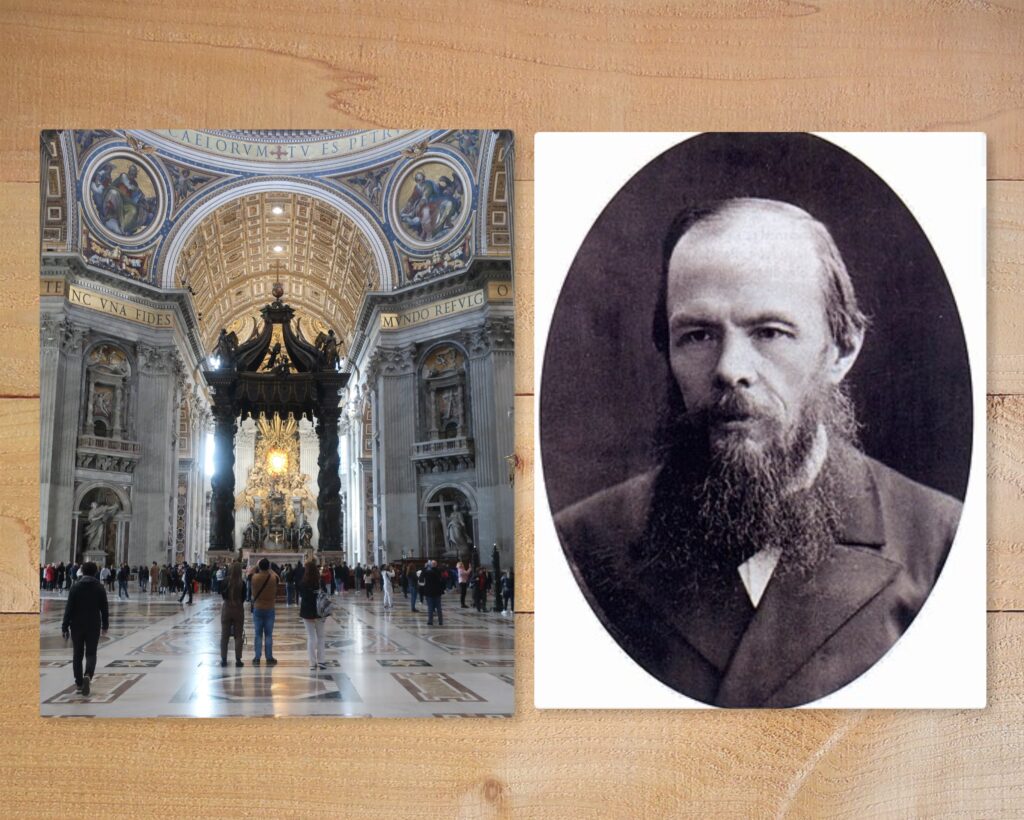

(42)ローマ・カトリックを批判したドストエフスキーは美の殿堂・劇場都市ローマに何を思うのだろうか

-

戦争と平和、世界の仕組みを学ぶためのおすすめ作品15選~今こそ歴史を学び世界を問い直す時!学生にぜひ薦めたい名著!

-

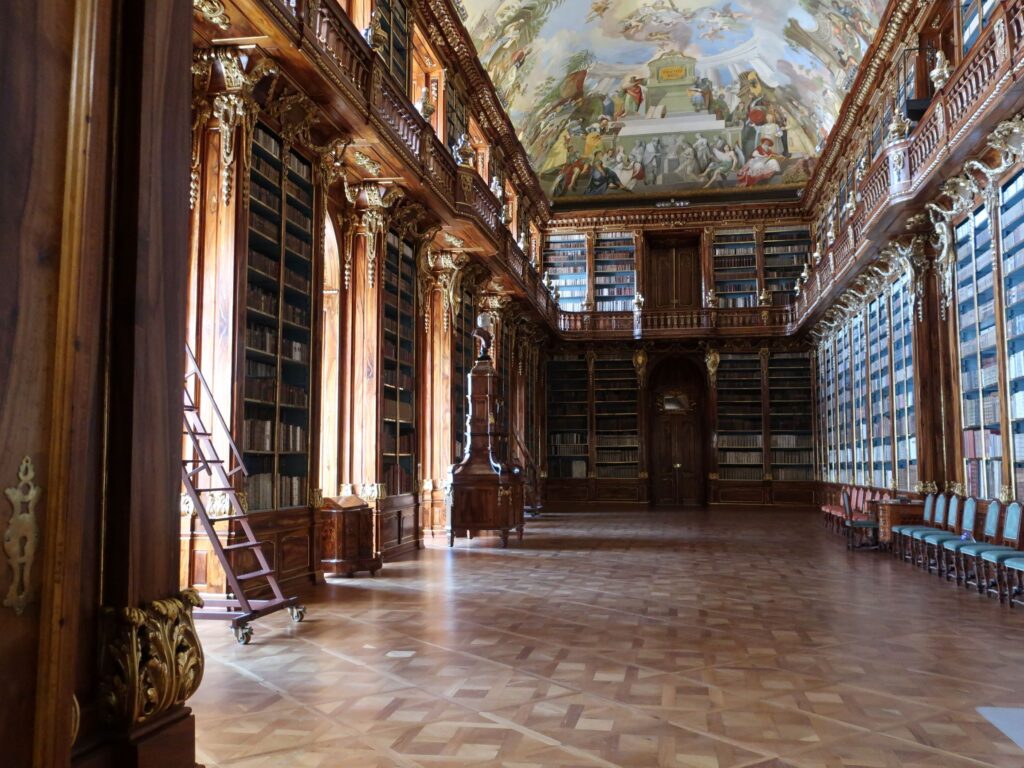

本好き僧侶が薦めるおすすめ小説25選~入門から上級編までレベルごとにおすすめ作品をざっくりご紹介!

-

(19)ベルニーニ『ダヴィデ』~ベルニーニの驚異の集中力とミケランジェロの『ダヴィデ』との比較

-

(8)ミケランジェロ・ベルニーニも絶賛したパンテオン!ローマ建築最高峰の美がここに!

-

フィレンツェ・サンタ・クローチェ聖堂~ミケランジェロ、マキャヴェリ、ガリレオの墓を訪ねて

-

(22)フィレンツェでのドストエフスキーの日々~ゆかりの地や彼お気に入りの芸術をご紹介!

-

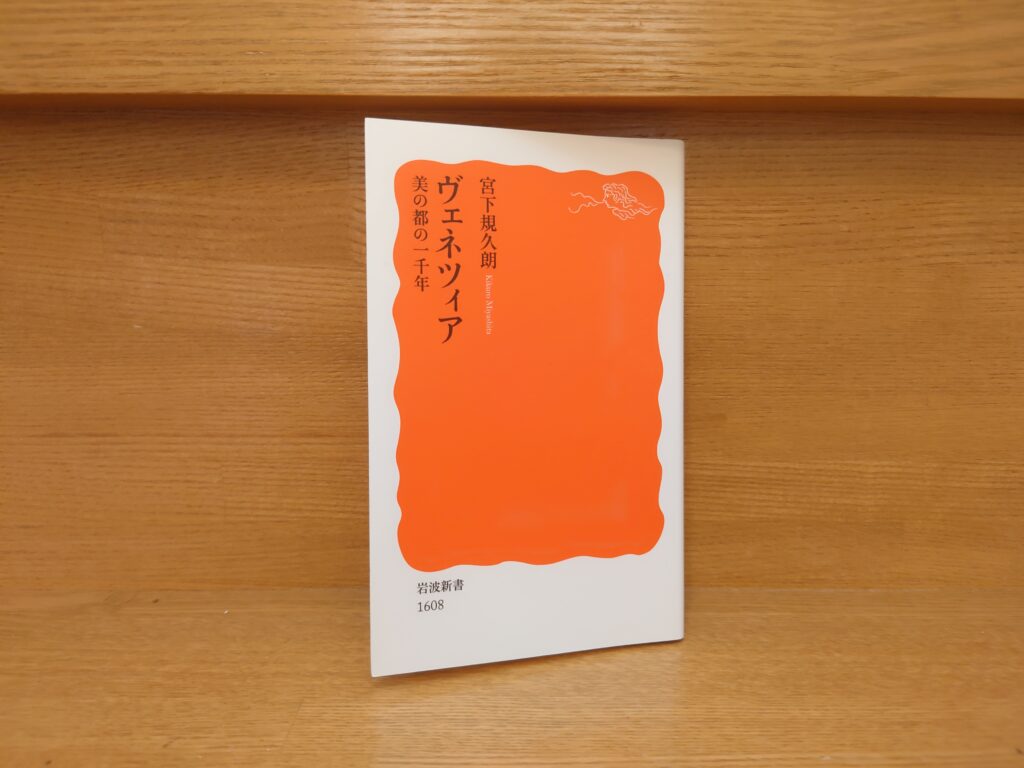

宮下規久朗『ヴェネツィア 美の都の一千年』あらすじと感想~観光ガイドにもおすすめ!歴史と美術の流れを知るのに便利な1冊!

-

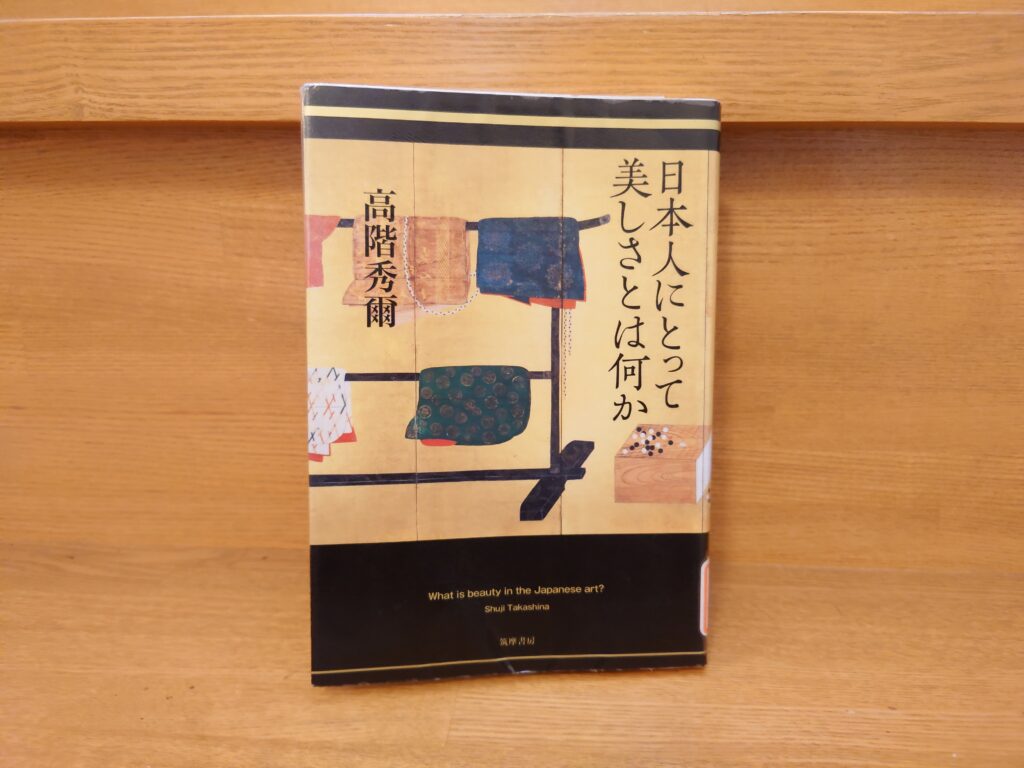

高階秀爾『日本人にとって美しさとは何か』あらすじと感想~西洋と日本の美術を比べることで見えてくる日本の美の特徴とは

-

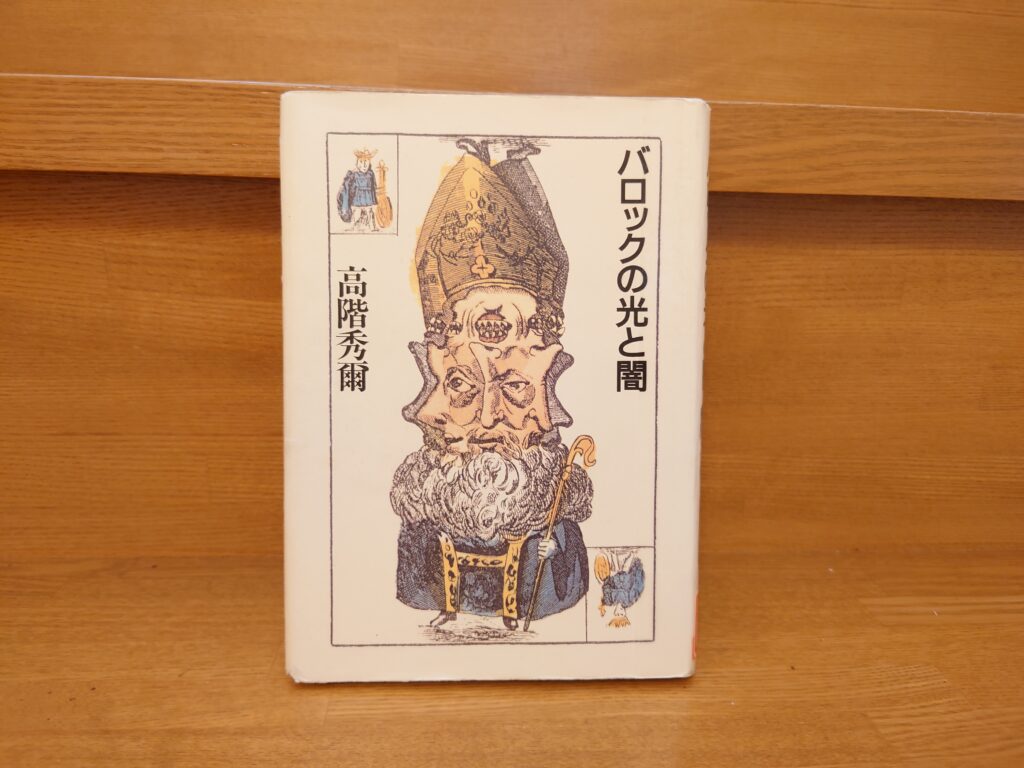

高階秀爾『バロックの光と闇』あらすじと感想~ベルニーニの魅力やバロック芸術とは何なのかを時代背景と共に知れるおすすめ解説書

-

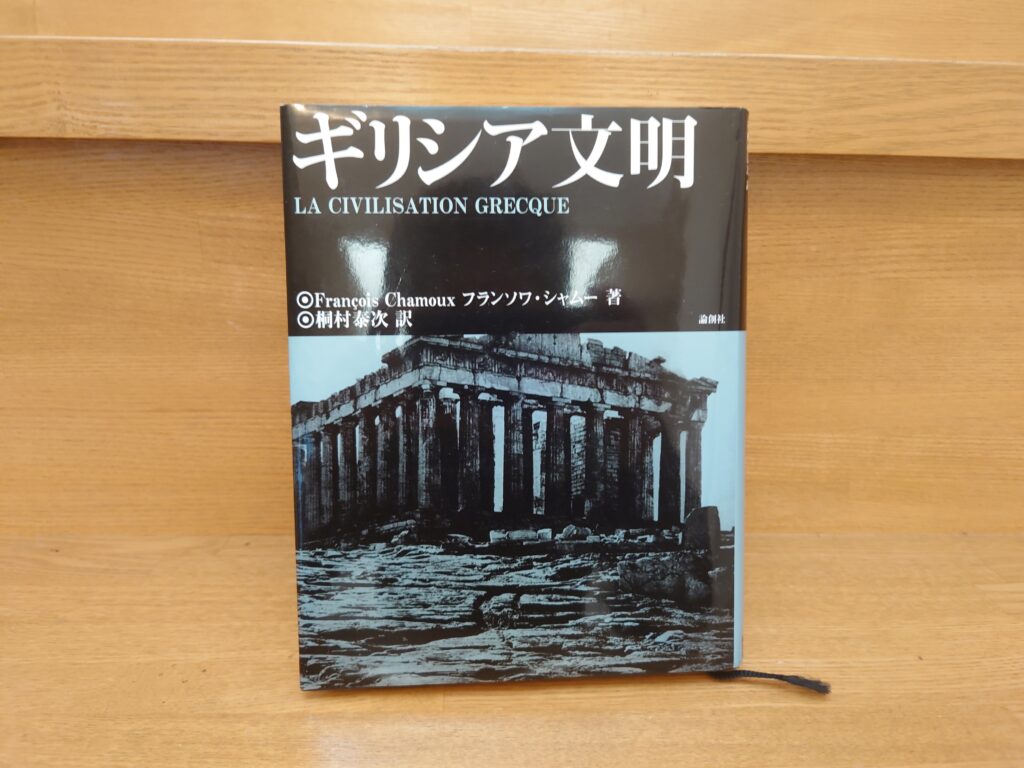

F・シャムー『ギリシア文明』あらすじと感想~ローマ帝国に巨大な影響を与えたヨーロッパ文明の源泉を学ぶのにおすすめの解説書!

-

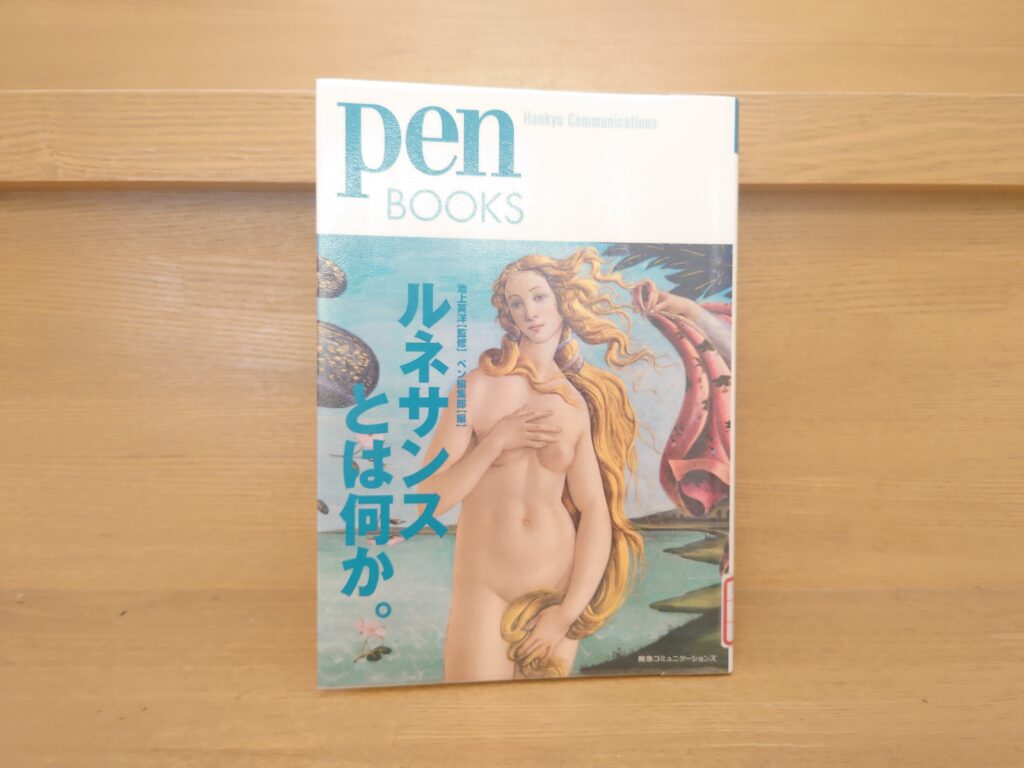

『Pen BOOKS ルネサンスとは何か』あらすじと感想~フィレンツェやベネチアなど、ルネサンスの名画を幅広く学ぶのにおすすめの入門書

-

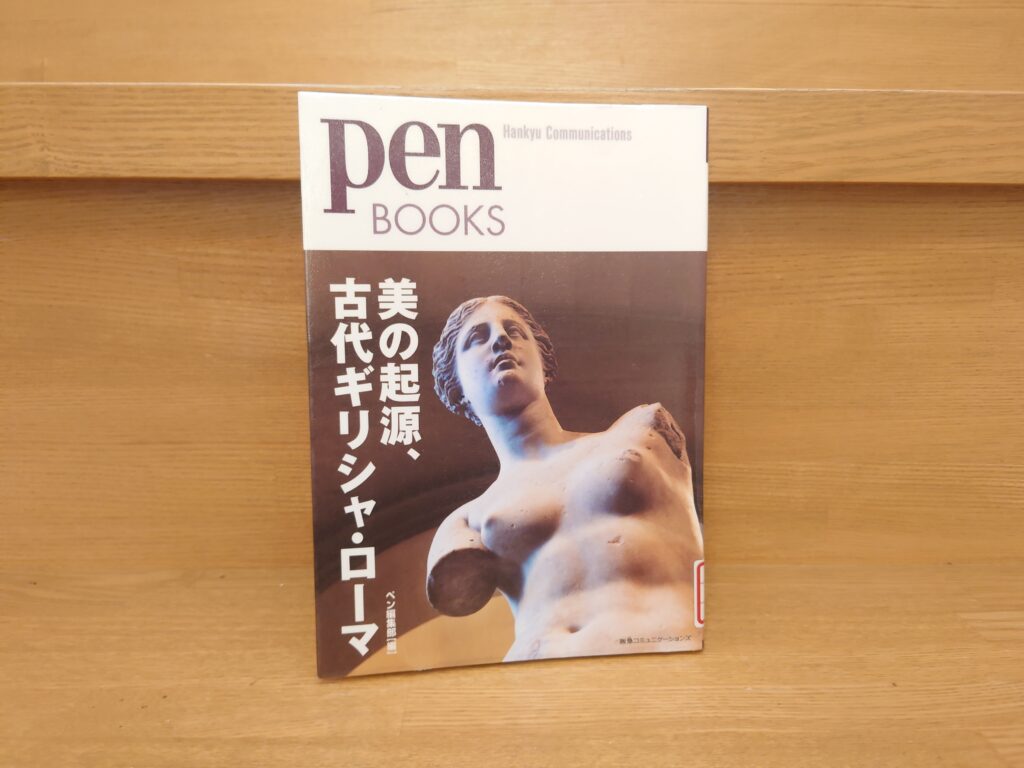

『Pen BOOKS 美の起源、古代ギリシャ・ローマ』あらすじと感想~ヨーロッパ芸術の源流を概観するのにおすすめの入門書

-

M・ヴィローリ『マキァヴェッリの生涯 その微笑の謎』あらすじと感想~時代背景や『君主論』がなぜ書かれたかもわかるおすすめ伝記!

-

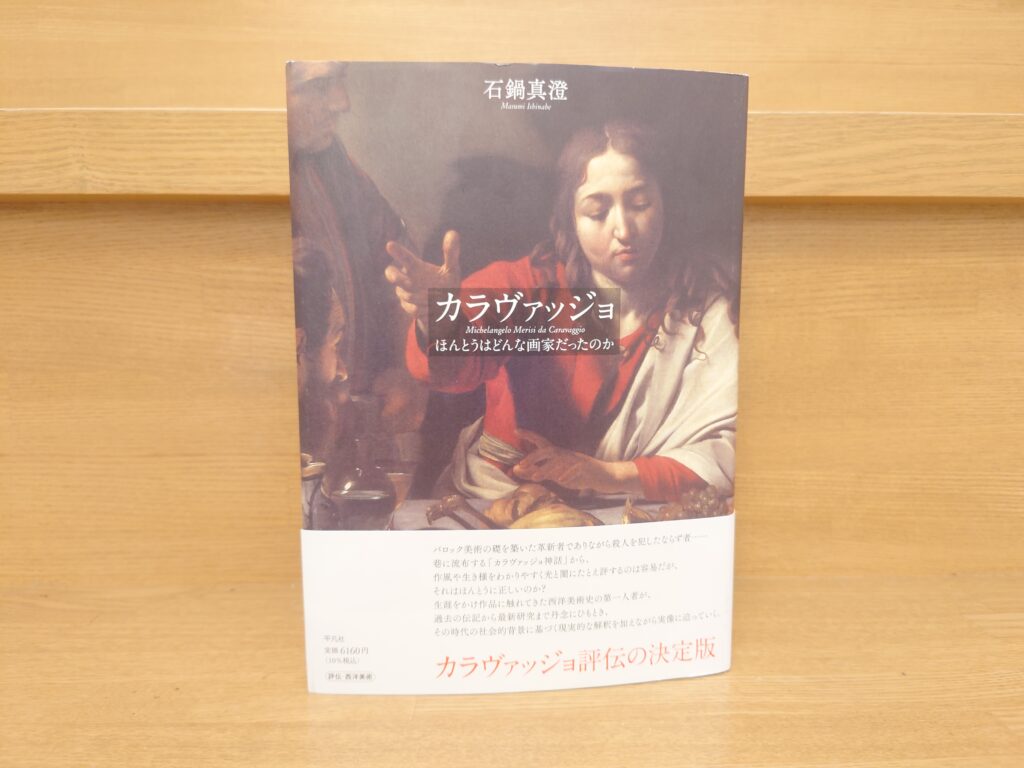

石鍋真澄『カラヴァッジョ ほんとうはどんな画家だったのか』あらすじと感想~誤解された生涯やマタイ問題を問い直す名著!

12