(27)ベルニーニ『聖テレジアの法悦』~バロック美術の最高傑作!コルナーロ礼拝堂の驚異のイリュージョン!

【ローマ旅行記】(27)ベルニーニ『聖テレジアの法悦』~バロック美術の最高傑作!コルナーロ礼拝堂の驚異のイリュージョン!

前回の記事「(26)ベルニーニの挫折と失脚~パトロンウルバヌス八世の死と鬼才ボッロミーニの台頭」では最強のパトロン、教皇ウルバヌス八世の死去に伴ってベルニーニが失脚してしまったことをお話しした。

だがその記事の最後にお話ししたように、ベルニーニはただでは終わらない。天才ベルニーニは苦難の中、彼の最高傑作を生み出すのである。

失脚し公的仕事を断たれたからこそ生まれたベルニーニの最高傑作

イノケンティウス十世の即位によって失脚してしまったベルニーニ。黙々と『真実』の像を彫り続けるベルニーニであったが、やはり彼は偉大な男だった。この挫折の時期に彼は自身の最高傑作を生みだしたのである。

ところでバルディヌッチは、べルニーニは辛い時期にも平静に暮し、熱心に仕事をして偉大な作品を制作した、と記しているが、我々はこの言葉を素直に受けとることができる。

なぜならべルニーニの最高の傑作の一つ、サンタ・マリア・デㇽラ・ヴィットーリアのコルナーロ礼拝堂の装飾は、第一線から退けられたこの苦難の時期になされているからである。

すでに述べたとおり、彼はウルバヌス八世時代に礼拝堂の装飾を少なからず手がけているが、それらはすべて、べルニーニの設計に基づいて弟子たちが制作に当たるという形で進められてきた。しかし、イノケンティウス十世の即位で公的仕事を断たれた今、べルニーニは自らこの種の仕事に携わる余裕ができたのである。

ヴェネツィアの名家の一つコルナーロ家出身のフェデリーコ・コルナーロは、ヴェネツィアの大司教をしていたが、晩年職を退いてローマに移っていた。

一六四七年に彼は、好意を寄せていたアヴィラの聖女テレサが創設した跣足カルメル会の教会、サンタ・マリア・デㇽラ・ヴイットーリアの左翼廊部の権利を取得する。そしてそこを自分の墓所と定めた彼は、その装飾をべルニーニに依頼したのである。この翼廊部の礼拝堂は、幅に比して教会全体との調和を計らなければならなかったから、べルニーニに与えられた条件は決してよくはなかった。しかし彼は、いくつかの不利な条件を克服して、彼の理想とする総合美術の理念を見事に実現するのである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P108-109

彼の最高傑作が順風満帆な時に生まれたわけではないというところに歴史の浪漫がある。

ではこの作品について見ていこう。

『聖テレジアの法悦』

ここではあえていつもの石鍋真澄の『ベルニーニ』ではなく高階秀爾の『バロックの光と闇』から引用していく。

実は私がベルニーニに強い関心を持つようになったのはこの本の『聖テレジアの法悦』の解説がきっかけだったのである。そこからベルニーニをもっと知りたくなり石鍋真澄の本を読むようになったのだ。いわば私にとってのベルニーニ沼の入り口はこの本だったのである。ではこの本の解説を見ていこう。

身振りと表情の強調は、当然のことながらドラマティックな効果を生み出す。バロック芸術は、ある歴史家がハリウッド映画に讐えたように、きわめて演劇的性格を持っている。芸術家は、画家であり彫刻家であると同時に、またさまざまなドラマの演出家ともなるのである。

その意味において、バロック芸術を最もよく代表する芸術家は、彫刻家であり建築家でもあったジャン・ロレンツォ・べルニーニであろう。彼がローマのサンタ・マリア・デㇽラ・ヴィットリーア聖堂コルナロ聖堂において展開して見せた壮大な神秘劇「聖女テレジアの法悦」は、疑いもなくバロック芸術の最高峰を形成するものと言ってよい。

主題はここでも「法悦」である。カルメル会の改革者として知られるアビラ出身のこの聖女は、同時に幻想に満ちた神秘家でもあって、自己の体験を綴った壮麗な記録を残している。ある時、夢幻のうちに空中高く運び上げられ、心臓に神の愛の矢を射こまれる体験をしたという。「神の偉大な愛に包まれて全身が炎となって燃え上がった」というのは、この時のことである。

ゆるやかに浮遊する雲の上に身を横たえた聖女は、キューピッドのように若々しい天使が大きく身体をのけぞらし、眼を閉じ、唇を半ば開いたまま、法悦にひたされて忘我の状態にある。柔らかい雲や大きく波打つ衣裳の襞を大理石によって再現するその卓越した技巧も驚嘆すべきものだが、何よりも強烈な印象を与えるのは、ほとんど死と隣合わせと言ってよいほどの法悦の表情である。そこでは、極度の苦痛と快楽がないまぜになったような極限の状態のなかで、神と一体になった聖者の神秘的世界が見事に表現されている。肉体と精神が通常の体験を超えた超越的幻想のなかに飛翔する恍惚境をこれほどまで生々しく造形化し得た作例は、他に例を見ないと言ってもよいであろう。

べルニーニの驚くべき創意は、それだけにはとどまらない。天使と聖女の群像の背後には、天上から降り注ぐ神的な光を暗示する金色の細い線が雨のように流れているが、それに呼応するように礼拝堂の上部には実際に光を取り入れるための天窓があけられている。つまりそこでは、自然の光と人工の光がひとつになって全体を照らし出しているのである。さらにそれに加えて、礼拝堂を囲む左右の壁には、あたかも劇場の桟敷席のような枠が設けられており、そこにこの神秘劇に見入る人びとの姿が浮彫りされている。われわれは、それらの観客と一体化して、この場に立ち会うことになる。まさしく、バロック的演劇空間がそこに実現されている。演出家べルニーニの勝利と言うべきであろう。

小学館、高階秀爾『バロックの光と闇』P168-171

高階秀爾の語りは初学者でも楽しく読める素晴らしい解説だ。私はこの解説を読みベルニーニに強い関心を持つようになった。そして高階秀爾は引き続き次のように述べる。

地上世界をはるかに超えた魂の歓喜の状態を示す聖女の表情は、生身の肉体を通して表現されているだけに、官能的な側面もまた否定し難い。遊蕩貴族として知られるフランスのド・ブロッスは、この彫像を前にして、「これが神の愛というものか。それなら私もよく知っている」という不遜な言葉を吐いたと伝えられているが、その感想も当っていないわけではない。しかしそれと同時に、地上の生命の終りを告げる苦悶の影を感じ取ることもまた無理ではない。アガペーとエロスはひとつになり、エロスはタナトスと通じ合うのである。

事実べルニーニには、その長く豊かな生涯の最晩年に、もうひとつの忘れ難い名作「福者ルドヴィカ・アルベルトーニの像」(ローマ、サン・フランチェスコ・ア・リーパ聖堂)を残しているが、聖テレジアと同じような忘我の表情を見せるルドヴィカの像は、実は死の床に横たわる姿である。そこでは、永遠の生命を得る精神の喜びと、肉体の苦悶に耐える苦しみとがひとつに融け合っているのである。

小学館、高階秀爾『バロックの光と闇』P171-172

「遊蕩貴族として知られるフランスのド・ブロッスは、この彫像を前にして、「これが神の愛というものか。それなら私もよく知っている」という不遜な言葉を吐いたと伝えられているが、その感想も当っていないわけではない」

私の中でこの解説が非常に印象に残っている。ローマに行って実際にこの像を見た時もこの解説が頭をよぎった。高階秀爾はド・ブロッスに対して「不遜な言葉を吐いた」という言葉で表現しているが、宗教的な背景を持たない現代人にはこのような感想を持ってしまっても仕方のないものがある。特に日本人のようにキリスト教的文化に馴染みがない人にとってはなおさらだ。だが、ベルニーニにとってはそのような世俗的な意図ではなく、当時のローマ・カトリックの教えに極めて忠実にこの作品を作っていたのである。このことについては「(32)イエズス会総本山ジェズ教会と創始者イグナティウス・デ・ロヨラの『霊操』の瞑想法を彫刻に取り入れたベルニーニ」の記事で改めて考えていくことにしたい。

コルナーロ礼拝堂の『聖テレジアの法悦』をいざ見学

『聖テレジアの法悦』があるサンタ・マリア・デㇽラ・ヴィットーリア教会はテルミニ駅から近いエリアにある。私はテルミニ駅付近に宿を取っていたのでそこから歩いて向かった。

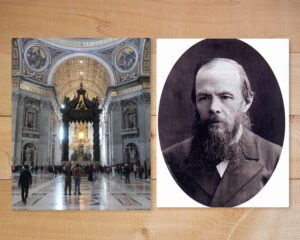

教会内部。ベルニーニの『聖テレジアの法悦』で有名なこの教会ではあるが、教会そのものも素晴らしい。バロック世界を感じられる厳かな内部空間だ。『聖テレジアの法悦』は写真左奥の少し暗くなっている一画に納められている。

これがベルニーニ作の『聖テレジアの法悦』とコルナーロ礼拝堂だ。

下から見てみるとたしかに採光用の窓が取り付けられてるのがわかる。神の光を表す金色の細い線に外の光が当たってそれこそ輝いている。「光」を光り輝かせたベルニーニの驚異の発想力だ。

写真右手にある劇場桟敷席も見ていこう。ここが像に対し暗くなっていることもポイント。光が当たらないようにベルニーニは調節している。この桟敷席は私達と同じ観客なのだ。一番左の男は書物を見ながら「これはどうなっているのだ」と興味深げに『聖テレジア』を眺めている。他の三人はこの像について議論している。まさにこの圧倒的な像を目の前にした私たちの反応そのものではないだろうか。

天使と聖テレジアのこの表情・・・!そしてベルニーニ得意の衣襞表現。自然ではありえない衣の波打ちはまさに神の神秘を体現している。

上から差し込む光は法悦する聖テレジアの顔を照らす。そして下を向いている天使の顔はやや暗くなるがそれも素晴らしい演出だ。光と影の演出効果を隅々まで計算したベルニーニ。これはもはや現代の演劇における照明技術にも匹敵するのではないだろうか。演劇的才能に恵まれたベルニーニの面目躍如である。

ちなみにコルナーロ礼拝堂はこの教会の外観で言えば、時計と赤い看板の少し左にある出っ張り部分の場所にある。この出っ張り部分もベルニーニが造らせたもの。これを付け足すことで完璧な採光を可能にした。

この手法は以前ライモンディ礼拝堂でベルニーニが実験的に採用したものだが、このコルナーロ礼拝堂で完璧の域に達することになった。ライモンディ礼拝堂については以前紹介した「(24)ベルニーニのライモンディ礼拝堂~見事な光のスペクタル!劇作家・演出家としてのベルニーニ」の記事をご参照頂きたい。

それにしても素晴らしい・・・!この彫刻がバロックの最高傑作と言われるのがよくわかる。

私はローマ滞在中何度もこの教会を訪れた。何度観ても感嘆してしまう。電気もライトもない時代にこれほど完璧に光を操ったというのは衝撃的としか言いようがない。ベルニーニ恐るべしである。

では最後に石鍋真澄の解説をまとめとして引用しこの記事を終えたい。

このようにコルナーロ礼拝堂の装飾には、これまでべルニーニが行ってきたさまざまな試みが最も完成した形で総合されている。この場合もその根本となるのは、ライモンディ礼拝堂の時に論じたように、演劇と祝祭の体験であり、またその延長上にある彫刻を中心とする総合的視覚芸術の概念である。このことはいくら強調してもしすぎることはないであろう。つまり、主祭壇を飾る《聖女テレサの法悦》はあまりに有名だが、べルニーニの関心はこれを含む礼拝堂全体の統一性にあったのである。

この礼拝堂において、我々は「劇中劇」の観客として現実と虚構の境を見失い、同時にイリュージョンの中で建築と彫刻、ストゥッコと絵画とがたがいに融合し、「美しい融合体」が形成されているのを認めるであろう。

そこでは天と地と、生と死と、霊と肉体と、そして現実と幻想とが渾然となって我々を神秘的な世界へと導く。このような神秘の体験は、一七世紀の宗教生活では非常に重要な要素だったが、べルニーニの天才的造形力によって、それは二〇世紀の我々にも伝えられたのである。

そしてその意味で、このコルナーロ礼拝堂はべルニーニの最高傑作の一つというばかりでなく、バロックの精神とその表現の最も優れた作例であるということができる。

これについて、ラヴァンは次のように記している。「それぞれの世紀から単一のモニュメントを選ばなければならないとしたら、ほとんどの歴史家は一七世紀、つまりバロック時代の代表としてテレサ礼拝堂を選ぶことであろう。この意味でそれは、議論の余地のない時代の傑作として、ジョットのアレーナ礼拝堂、マザッチョのブランカッチ礼拝堂、そしてミケランジェロのシスティナ礼拝堂と同等である」。

またべルニーニ自身も、「これは一番悪くない作品だ」と述べたといわれる。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P113-114

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

「コルナーロ礼拝堂はべルニーニの最高傑作の一つというばかりでなく、バロックの精神とその表現の最も優れた作例である」

まさにこれに尽きる。

ローマ滞在の折はぜひここを訪ねてみてはいかがだろうか。ベルニーニファンでなくともぜひおすすめしたい素晴らしい教会だ。

続く

主要参考図書はこちら↓

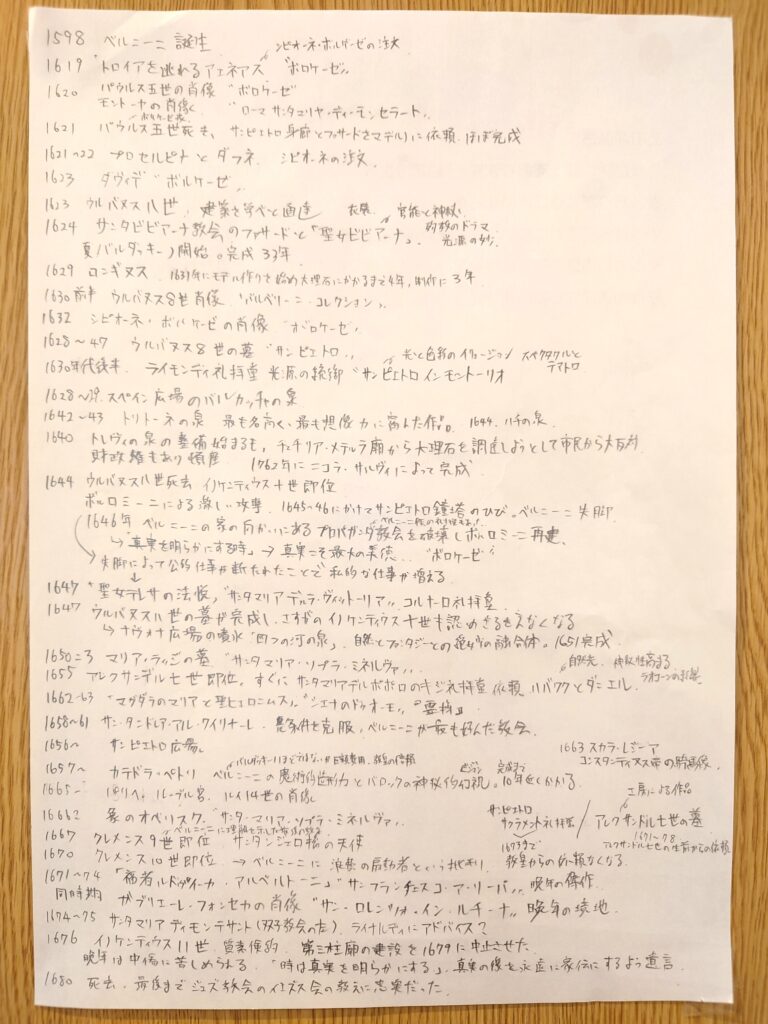

※以下の写真は私のベルニーニメモです。参考にして頂ければ幸いです。

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント