(50)マルクス『資本論』の執筆の流れをざっくりと解説!マルクスは何を参考にどのようにあの巨大作品を書き上げたのか

マルクス『資本論』の執筆の流れをざっくりと解説!「マルクスとエンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(50)

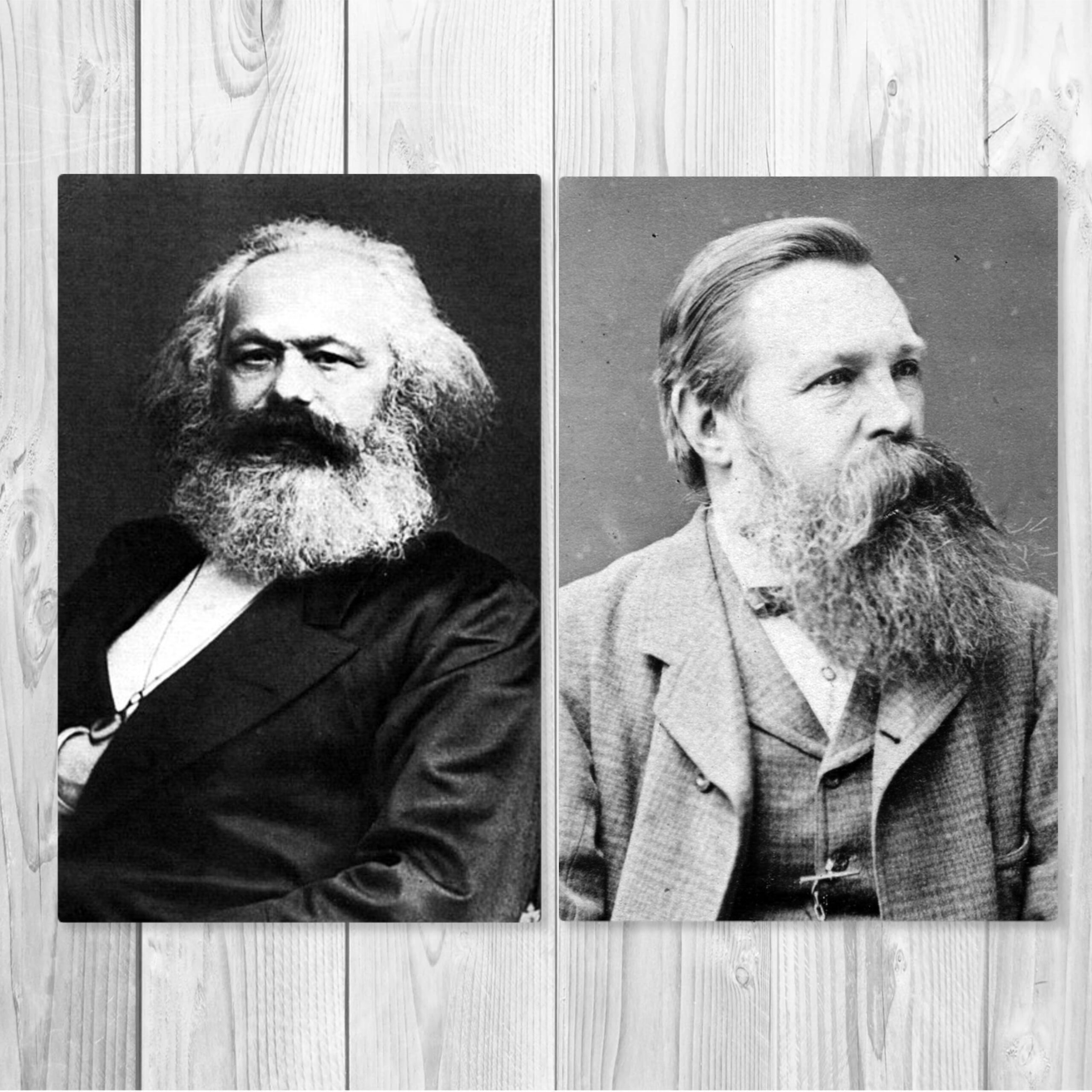

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

『資本論』執筆の始まり

今回の記事ではこれまで参考にしてきたトリストラム・ハント『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』ではなく、ジョナサン・スパーバー『マルクス ある十九世紀人の生涯』下巻を参考にしていきます。

一八五七年に世界規模での恐慌が勃発した直後、マルクスは長らく構想を温めてきた政治経済学の著書の執筆を開始した。この著作の着想は、一八四〇年代半ばにパリで初めて主要な政治経済学者たちについて学んだ時にまで遡るものであった。

その後の一〇年間、彼は大英博物館で知の宝庫を開拓しつつ、経済理論の知識を深め、資本主義の発展についての経験的な証拠を探究し、調査の成果の一端を『ニューヨーク・トリビューン』での商業や金融関連の論評に記してきた。彼の解釈に影響を与えたのは、実証主義の影響を受けつつもそれに対抗しながら思い巡らしてきた理論的省察だった。

マルクスの著作の計画は、広範囲にまたがる野心的なものであった。彼は当時の指導的な政治経済学者たち―とくにアダム・スミスとその一番弟子のデイヴィッド・リカード、ならびにトマス・マルサスやジャン=バティスト・セー、ジェームズ・ミルやジョン・スチュアート・ミル、その他重要さでは劣る多くの人びと―の思想に、へーゲル主義の概念批判を適用した。

こうした理論家たちに賛同はしなかったものの、マルクスは、商品の価値はそれを生産するのに必要とされる労働によって決定されるという考え方や、資本主義社会における漸次の利潤率の傾向的低下、地代と農業生産高の差異との関係といった主要な思想の多くを支持した。

彼のへーゲル主義的な批判は、こうした経済学者たちの考えを拒否しようとしたものというよりも、彼らの基本概念をより精密な論理と緻密な経験主義的手法とによって再定式しようとしたものであった。

最終的にマルクスは、スミスとリカードが発見した経済発展の傾向を人類史の諸段階に関する自説と結びつけ、これを資本主義の暴力的な勃興、矛盾を孕んだ繁栄、危機に満ちた衰退、そして革命による消滅という壮大なパノラマに組み込んだ。

白水社、ジョナサン・スパーバー、小原淳訳『マルクス ある十九世紀人の生涯』下巻P163-164

※一部改行しました

ここで語られましたように、マルクスは経済学者たちの著作を研究し、そこにヘーゲル哲学を組み合わせることで独自の理論を作り上げていくことになります。

これは経済を専門にする経済学者や、哲学のみを探究する哲学者にはなかなか思いも寄らぬ方法でした。

マルクスは独自に新たな理論を生み出したというより、既存のものをうまく合成することで新たなものを生み出したということができるかもしれません。

マルクスの悪戦苦闘

課題は山積していた。一八五〇年代末に始まったマルクスの試行錯誤は、四半世紀にわたる理論的、経験的、数学的な冒険の旅となった。ホメロスの狡猾な主人公とは違い、マルクスは政治経済学のイタケ―〔ホメロスの『オデュッセイア』に登場するオデュッセウスの故郷の島〕についぞ辿り着かなかったが、彼は知の地中海をさまよい続け、短期の場合も長期の場合もあったが、何度か出版という島に停泊した。

この旅の最中に、十九世紀の資本主義の経済的光景と経済思想の知的光景の双方が彼の周りで変貌した。この知の航海がようやく終了したのは、彼の死後のことであった。その後の一〇年、エンゲルスが悪筆の手書き原稿を丹念に解読し、また様々な草稿や膨大な量のノートを苦心してつじつまの合うものにして、マルクスの著作の残りの部分を編纂して出版した。

それが世に出た時には、ほとんどの経済学者たちはスミスやリカードとは異なる知的世界に生きていた。十九世紀半ばの経済学の正典を再確認するためのマルクスの取り組みは、四〇年後に、異論を掲げる非正統的な経済学となって登場したのである。

白水社、ジョナサン・スパーバー、小原淳訳『マルクス ある十九世紀人の生涯』下巻P164

※一部改行しました

ここでいう『オデュッセイア』は以前当ブログでも紹介しました。

『オデュッセイア』はトロイア戦争を題材にしたギリシャ神話『イリアス』の後日譚とも言える作品です。

主人公はトロイア戦争でも大活躍した智将オデュッセウス。彼の活躍ぶり、有能ぶりは「堅忍不抜のオデュッセウス」「知略縦横のオデュッセウス」と呼ばれるようにずば抜けたものがありました。

そのオデュッセウスがトロイア戦争を戦い抜いた後、自分の故郷へ帰ろうとするのですが様々なトラブルに遭うことになります。そして幾多の冒険を経て、何とか家に帰り着き、家を荒らす暴漢たちをやっつけてめでたしめでたしというのが大まかなあらすじになります。

マルクスもまさにオデュッセウスのように苦難の航海を続けるのですが、残念なことにオデュッセウスと違って目的地に着くことはありませんでした。

また、マルクスが参考にしていたアダム・スミスもリカードもすでに19世紀後半には時代遅れになっており、それを大真面目に検討する書物こそ『資本論』だったのです。ですがそれが世の中にとてつもない影響を及ぼすことになったのですから、これは本当に歴史の不思議だなと思います。

マルクス最初の未刊行の草稿『経済学批判要綱』

マルクスの一八五七~五八年の最初の未刊行の草稿は『経済学批判要綱』(Grundrisseはドイツ語で「設計図」あるいは「青写真」を意味する)として知られ、一九三九年に草稿を初めて出版したロシア人の編集者により、この名がつけられた。

この予備的な試みは八〇〇ぺージを超え、入念に構成された議論とばらばらの批評、流麗な文章と行き当たりばったりの洞察、そして一八四四年の『パリ草稿』以来の問題と一八五〇年代のマルクスのジャーナリズムから得られた観察とが混ぜ合わさった、多様な要素から成る作品となっている。断片的で一貫性のないその性格にもかかわらず、草稿にはマルクスが残りの生涯をかけて追求した、経済学の基本命題が含まれている。

『経済学批判要綱』からの抜粋の幾つかは、一八五九年にべルリンで出版された『経済学批判』にわずかばかり登場するが、この著作はいわゆる氷山の一角にすぎない。パンフレット〔『経済学批判』のこと〕は主として貨幣と経済学者の貨幣理論を扱っており、先行する未刊の原稿に見られるテーマの豊かさをほとんど示していない。

白水社、ジョナサン・スパーバー、小原淳訳『マルクス ある十九世紀人の生涯』下巻P164-165

※一部改行しました

マルクスは『資本論』そのものに取り掛かる前に『経済学批判要綱』なる草稿を書いていました。そしてそこから抜粋されたものが1859年の『経済学批判』で、その思想がさらに発展していったものが『資本論』ということになります。

『資本論』の完成~『資本論』第2巻、第3巻は第1巻の前に書かれていた!?

マルクスは一八六〇年代前半に経済学に関する著作の執筆を精力的に行い、一八六一~六二年には以前よりも構成がしっかりした著作全体の草案を作り出した。

そこに含まれていた、後年の原稿には見出すことのできない経済思想の歴史に関する部分は、最終的に『剰余価値学説史』として別個に出版された。

第三の、そして最もよく練り上げられ最も明快な著作は、一八六四~六五年に書かれた。

一度に出版するには大部になりすぎたので、マルクスは最初の四割を抜き出して、それを出版のために大幅に改訂した。これが『資本論』の第一巻となり、一八六七年にハンブルクで出版された。

一八七〇年代、マルクスは一八七三年のドイツ語第二版、そしてその二年後に出されたフランス語版〔ドイツ語第二版の刊行時期は一八七二~七三年、フランス語版は一八七二~七五年〕のために、この著作に大量の変更と修正を施した。翻訳者と出版者を獲得しようと努力したものの、英語版が出版されたのはようやく一八八七年、彼の死後のことであった。

これらの出版にもかかわらず、マルクスが計画していた著作の大部分はなお未刊行のままであった。

マルクスは第一巻が出た直後に作品を完成させたいと思っていたが、他界する年までこの仕事を続けることになった。しかし一八六七年以降の成果はばらばらの状態にとどまった。

マルクスの死後、彼の著作を収集して整理し清書したエンゲルスは、一八六〇年代以来の複数の草稿を参照しなければならなかった。

『資本論』の第二巻と第三巻は、エンゲルスの編集でそれぞれ一八八五年と一八九四年に刊行されたが、実際には第一巻の大半は第二巻と第三巻の〔原稿が執筆された〕後に書かれており、そこには多くの重要な問題に関するマルクスの最終的な思想と定式が含まれている。

白水社、ジョナサン・スパーバー、小原淳訳『マルクス ある十九世紀人の生涯』下巻P165-166

※一部改行しました

『資本論』第2巻、第3巻は第1巻発表の前にすでに書かれていたというのは驚きですよね。

すでに大部の『資本論』ができていてその前半4割を第1巻とし、それを清書して出版したのが『資本論』第1巻だった・・・

よく聞くのは「『資本論』第1巻で矛盾点や問題点に対する指摘が多かったため、それに答えようとマルクスは第2巻、第3巻を書こうと奮闘したが命を終えてしまった」というものです。

たしかにそういう面もあるにはあるのですが実際は第2巻以後もすでに書かれていました。そしてそれを出版するには不完全すぎるとマルクスが考えた結果、どうにかならぬかと悩み続けるも満足するものはできず、そのままお蔵入りになってしまったというのが一番近いのではないでしょうか。

「マルクスは数多くの遺稿を残し、そこには明確な思想、答えがあり、それは現在でも通用する」と現代のマルクス主義者は語りますが、それはちょっと厳しいのではないかと上の箇所を読み思ってしまいました。

エンゲルスの伝記でも後に出てきますが、『資本論』第1巻出版後のマルクスは思想的に完全に行き詰まっていたのです。だからこそマルクスはいつものごとく図書館に籠り、様々なジャンルの本を読み漁り、それを大量にメモして残すことになります。そのひたすら読み漁っていた記録メモを「マルクスの真の思想」として蘇らそうとしているのが現代のマルクス主義側の立場なのかもしれません。このことについてはまた改めてお話ししていきたいと思います。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント