高橋ブランカ『東京まで、セルビア』あらすじと感想~セルビア的作品とは?山崎佳代子氏の指導を受けたセルビア人作家の日本デビュー作

高橋ブランカ『東京まで、セルビア』概要と感想~山崎佳代子氏の指導を受けたセルビア人作家の日本デビュー作

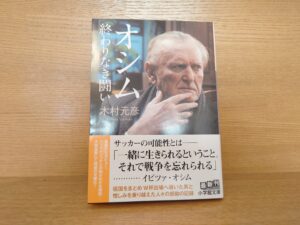

今回ご紹介するのは2016年に未知谷より発行された高橋ブランカ著『東京まで、セルビア』です。

早速この本と著者について見ていきましょう。

高橋ブランカ

作家。1970年旧ユーゴスラヴィア生まれ。

ベオグラード大学日本語学科にて山崎佳代子氏の指導を受け、1993年に卒業。著書に『最初の37』(2008年、ロシアで出版)、『月の物語』(2015年、セルビアで出版)がある。『月の物語』でクラーリェヴォ作家クラブ賞受賞。セルビア文学の新星日本語作家としてデビュー。東方正教の国セルビアで無神論者であること、男性主導の世界で女流であること、愛すこと愛されること…持ち前の明るさと民族的ユーモア精神で、人びとの悩みや秘密、死をまで描き尽くす、中短篇4作。

「ユーゴスラヴィアをめぐる思索のほぼすべてが戦争へと収斂していた90年代、それに意義を唱えたのは文学だった。(……)豊かな発想、繊細な抒情、あるいは激しい自己批判をもって、歴史、宗教、政治に翻弄される人間の生のあり方を探求した作品たちである。軽やかなユーモアと温かな人間観察によって織りなされる本作は、その流れに連なるといえるだろう。(……)

世界文学という言葉が頭をよぎるところだが、そこにあるのは不定形であいまいな「世界」ではない。著者のなかに広がる、セルビアから東京までの確かな空間によって育まれた、彼女だけの文学である」 (奥彩子さん、『週刊読書人』2017年3月17日号)

「翻訳の問題を考えるとき、高橋ブランカ『東京まで、セルビア』はひじょうに興味深い。旧ユーゴスラヴィアのセルビアに生まれた著者は、ベオグラード大学で山崎佳代子に師事し、一九九八年に日本に帰化した。ロシア語で創作した作品を日本語やセルビア語に訳し、また日本語で書いたものをセルビア語やロシア語に自ら訳す (……) 視点の自在さは、安定的な語りを求める読者をおそらくは不安に陥れる。固定的でない語りのゆらめき。しかしなんとも言えず魅力的でもある」 (江南亜美子さん、『本の雑誌』2017年2月号)

Amazon商品紹介ページより

この本紹介にありますように、著者の高橋ブランカ氏はセルビア出身の作家です。ベオグラード大学で日本語を学び、その時の指導教官がこれまで当ブログでも紹介してきました詩人山崎佳代子氏でした。

さて、この本に収録されている作品を見ていく前に著者のあとがきを見ていきます。作品そのものこそ大切なのもわかるのですが、私はその著者がどんな人で、どのような思いを持ってその作品を書いているのかがいつもどうしても気になってしまいます。ですので私は本を読む時、いつもまえがきやあとがきを先に読みます。

という訳で著者の言葉を見ていきましょう。

私は十八歳になる日本人です。一九九八年に日本に帰化したという意味ですが……。出身はセルビアです。十年余をロシアやドイツでも過ごしました。日本語は首都のべオグラード大学日本語科で学びました。因みに、山崎佳代子先生は昨二〇一五年『べオグラード日誌』で第66回読売文学賞を受賞されました。この場を借りてお祝い申しあげます。(中略)

ユーゴスラヴィア紛争なら知らない人は、おそらく、いないでしよう。さかんに報道されていましたから。テレビを見ていたら漏れなく町の無残な姿、人の不幸が映されていました。人が死んだり、ずっと何世代も住んできたところから追われたりしただけではなく、全てはセルビアだけのせいにされて、悲しさと憤りを感じずにはいられません。それとともに、恥ずかしくも思っています。七十年間、そこそこ仲良く共存してきたのに、もう一緒にはやってゆけない。それなら、なにもあんなに野蛮な方法で別れなくても……。舞台裏ではアメリカ、イギリス、イスラム諸国があめとむちで物事を動かして……。そのことはもはや秘密ではないのですが、他人のせいにしないで、私達ユーゴスラヴィア人の愚かさが原因だということを認めざるを得ません。そこが私の恥ずかしく思っているところです。

分離・独立紛争の側面だけからセルビアを見ないで欲しいです。セルビア人は、何しろ陽気で、ウィットに富んだスピリットの民族です。どんな悲惨な状況に置かれても、ユーモアを忘れることはありません。二人のセルビア人が一緒になれば、誰が考えたか分からない小話が延々と飛び交います。テーマは何でもありえます―政治、男女関係、親子関係、頭が空っぽということになっているブロンド女……

自分の小さい国を過剰に誇りにするふりをして、自分をも笑っています。本書のタイトルは韻を踏む意味もあって、Srbija do Tokija(スルビヤ・ド・トキヤ)ですが、ずっと東京まで全部セルビア、という内容です(「トキヤ」は「東京」の生格)。面積は小さいが、偉大な国だ、というちょっとした自虐です。

国と国あるいは民族間の戦争は多くの人の目を引きますが、戦い、衝突は一人の人間の中でも起こっています。紛争という、いわゆる大きなテーマについて書く作家は数多くいますが、戦争は非常事態で、ほとんどの人は一生経験しないかもしれない。しかし、人は生まれてから死ぬまで人間でいる。その人間の在り方について私は書き続けています。おそらくこれからもその限りなく深いテーマから目を逸らすことはないでしょう。

未知谷、高橋ブランカ『東京まで、セルビア』P201-204

私はこのあとがきを読んで、「ぜひぜひこの作家さんの作品をじっくり読んでみたいな」と心から思ったのでした。特に最後の、

「国と国あるいは民族間の戦争は多くの人の目を引きますが、戦い、衝突は一人の人間の中でも起こっています。紛争という、いわゆる大きなテーマについて書く作家は数多くいますが、一個人の中の世界、または個人と個人の関わり合いは私の最も興味のある題材です。人がどのように生き、そしてどうして死ぬ?どのように人を愛し、どうして憎む?人間らしさとは一体どういうことか?私達それぞれは他人の目にどう写っているのか?自分に誠実でいるか?こういったテーマほど大きいものはないと思います。戦争は非常事態で、ほとんどの人は一生経験しないかもしれない。しかし、人は生まれてから死ぬまで人間でいる。その人間の在り方について私は書き続けています。おそらくこれからもその限りなく深いテーマから目を逸らすことはないでしょう。」

という言葉には「あぁ・・・本当にそうだな・・・」と深く頷いてしまいました。

作品と作者は別物だという説もありますが、私はやはり作者自身の内から出てくるものが作品に大きな影響を与えていると考えます。だからこそ作者がどのような方なのか、どんな思いを込めて書いたのかということを私は大切にしたいと思っています。やはり作品からにじみ出てくるものはあります。著者のことを知ることでそうしたものをより深く感ずることができるのではないでしょうか。

さて、著者自身のことをここまでお話ししてきましたが、作品の方も見ていきましょう。

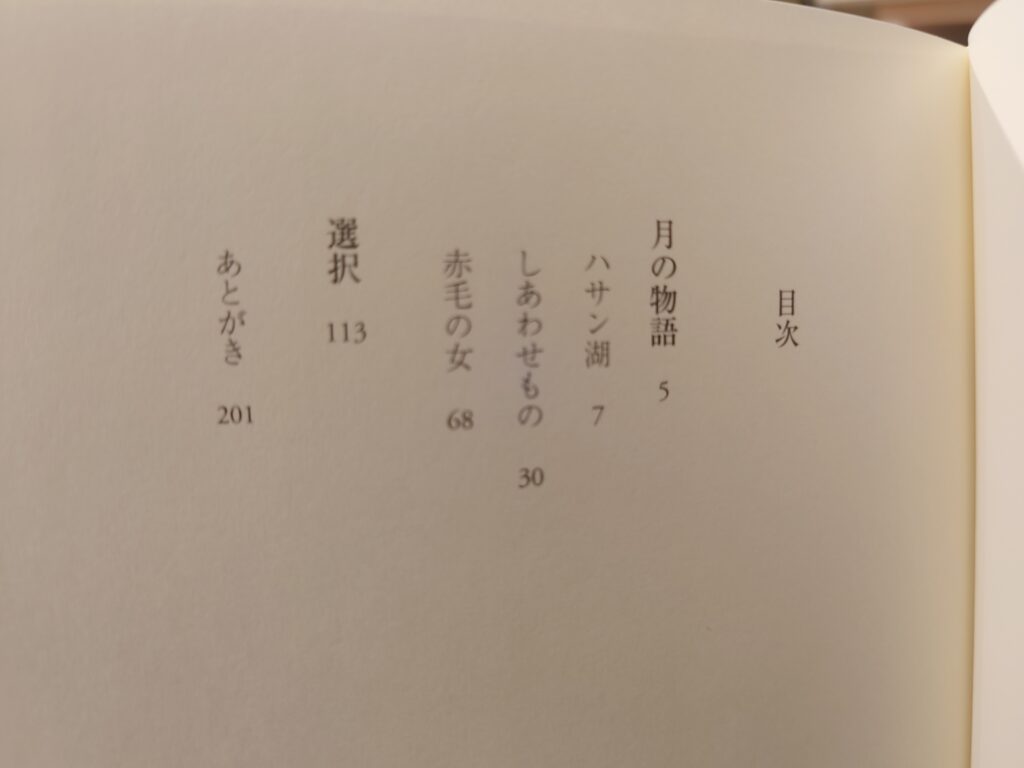

『東京まで、セルビア』には4つの作品が収録されています。

『選択』は100頁ほどと、少し長めの作品ですが、『ハサン湖』、『しあわせもの』、『赤毛の女』はどれもかなりコンパクトな作品でテンポよく読むことができます。

私の中で特に印象に残ったのは『しあわせもの』です。内気で殻にこもりがちな女性である「私」と、天才肌で誰もが羨み、夢中になる女性ダリアの関係。ダリアをめぐる周囲の人々の動きを「私」の内面を通して見ていくこの作品にははっとさせられるものが何度もありました。

また、全作品を通して感じられたのは人間の複雑怪奇さ、言い換えれば真実の二面性とでも言えるようなものでしょうか。「一見華やかで大成功しているかに見えても、その裏で実は・・・」のような、目に見えるものだけが真実ではないという空気感がこの本では感じられました。

こうした真実の二面性はロシアの作家チェーホフを連想してしまいました。チェーホフといえば『かもめ』や『ワーニャ伯父さん』などの劇が有名ですが、元々は膨大な量の短編小説を発表していた作家でした。

『東京まで、セルビア』はその中でもチェーホフの特徴が最も出ていると言われる短編『仮装した人びと』とのつながりを感じます。

ロシア文学研究者の佐藤清郎氏はこの作品について次のように述べています。

チェーホフの主要な作品の構造は、「表」と「裏」、「虚」と「実」、「夢」と「現実」の対比を骨組の中心に置いていて、その巧みな対比の上にプロットが構築されているのだが、『仮装の人々』こそ、まさにこの種の構造の原型と言っていい。わずか数行の中に人生の表裏が巧みに描出されていて、まことに見事だ。(中略)

この掌篇を、私はチェーホフ文学の大切な原点の一つと考えている。およそこの世には、多少なりとも仮装をまとわぬ人間はいないし、ポーズを取らぬ人間もいないことを、実に簡潔に、巧みな例で的確にとらえていると思う。私たちの前を日常よぎる人たちは、それぞれ仮装の人たちではないか。人間は弱さ、哀しさ、いやらしさを「仮装」で隠す。ところがその「仮装」が、逆に弱さ、哀しさ、いやらしさを強めるのである。

文学とは、「仮装」を剥いで真の姿を示すものではないのか。「仮装」を自覚することは賢さの証左であるが、仮装を見抜くのは非情な賢い眼だ。日常の「虚」の底に「実」を見ようとするのは、もとよりチェーホフの賢さの表われであるが、同時に、彼の倫理感の表われでもある。

筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P35-36

目に見える姿と真実の姿のずれ。

特に傍から見れば羨ましく思えてしまうようなものにこそ実は悲しむべき真の姿がある。そうしたことを思わされる作品です。

私は『東京まで、セルビア』を読んでそんなチェーホフのような人間洞察を感じたのでありました。

著者があとがきで「一個人の中の世界、または個人と個人の関わり合いは私の最も興味のある題材です。人がどのように生き、そしてどうして死ぬ?どのように人を愛し、どうして憎む?人間らしさとは一体どういうことか?私達それぞれは他人の目にどう写っているのか?自分に誠実でいるか?こういったテーマほど大きいものはないと思います」と述べていたこととまさしく重なるのではないでしょうか。

作品それぞれについてのあらすじや感想はあえてここでは述べません。ぜひ読んでみて下さい。

繊細な内面描写あり。思わずくすっとしてしまうユーモアあり。

著者の思いを感じながら読んだ『東京まで、セルビア』は非常に刺激的かつ楽しい時間になりました。

ぜひぜひおすすめしたいです。

以上、「高橋ブランカ『東京まで、セルビア』セルビア的作品とは?山崎佳代子氏の指導を受けたセルビア人作家の日本デビュー作」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント