『スターリン伝』から見たゴーリキー~ソ連のプロパガンダ作家としてのゴーリキー

『スターリン伝』から見たゴーリキー~ソ連のプロパガンダ作家としてのゴーリキー

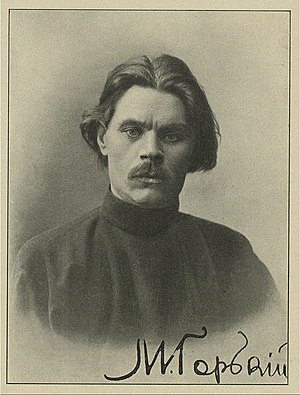

マクシム・ゴーリキー(1868-1936) Wikipediaより

前回の記事でゴーリキーのおすすめ伝記『ゴーリキーの生涯』をご紹介しましたが、その後半でこの伝記ではゴーリキーとスターリンの関係があまり書かれていないことをお話ししました。

『ゴーリキ―の生涯』は1973年の出版です。その時はまだソ連があり、ソ連に都合の悪い資料というのは表には出ていませんでした。

しかしソ連の崩壊後、そうした資料が表に出るようになってきます。

それらの資料を駆使して書かれたのがイギリスの歴史家サイモン・セバーグ・モンテフィオーリによって2010年に出版された『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』です。

この作品の特徴は何と言っても人間スターリンの実像にこれでもかと迫ろうとする姿勢にあります。スターリンだけでなく彼の家族、周囲の廷臣に至るまで細かく描写されます。

スターリンとは何者だったのか、彼は何を考え、何をしようとしていたのか。そして彼がどのような方法で独裁者と上り詰めたのかということが語られます。

そしてこの本の中で佐藤氏の『ゴーリキーの生涯』とは違うゴーリキー像が語られていましたので参考までにこれからその部分を見ていくことにします。

では早速始めていきましょう。

ゴーリキーとスターリン

一九三二年十月二十六日、ロシアで最も尊敬される小説家マクシム・ゴーリキーが住むアール・デコ調の大邸宅に、ソヴィエトの主要な文学者から選ばれた五〇人が招待された。招待の目的は明らかにされていなかった。

白髪混じりの口髭を生やし、長身でやせ気味の六十四歳の大作家ゴーリキーが玄関の階段に立って客を出迎えた。食堂には白の洒落たクロスのかかったテーブルが隙間なく並んでいた。一同は期待に胸をときめかせて待った。

やがて、モロトフ、ヴォロシーロフ、カガノーヴィチの三人を従えて、スターリンが到着した。党は文学を非常に重視しており、党幹部たちがみずから有名作家の作品集を編纂することも稀ではなかった。

しばらく立ち話で談笑した後、スターリンと三人の重臣は、ゴーリキーと並んで一番端のテーブルについた。そこで、スターリンは真顔に戻り、新しい文学の創造について語り始めた。

それはきわめて重要な出来事だった。スターリンとゴーリキーはロシアで最も有名な二人の名士であり、二人の関係はソ連の文学のありようを語るバロメーターだった。

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P182

※一部改行しました

ここでまず語られるように、スターリンは文学に非常に力を置いていました。自身もかなりの読書家だったこともあり、スターリンはゴーリキーと文学談議に花を咲かせていたのです。

一九二〇年代末以来、スターリンとゴーリキーはきわめて親密な関係にあり、ナージャを入れて三人一緒に休暇を過ごすほどだった。

一八六八年に本名マクシム・ぺシコフとして生まれたゴーリキーは親を失って浮浪児となり、農村の最底辺の人々の「悪意に満ちた醜悪な世界」で暮らし、残飯を食べて生き延びた。

そして、その時の苦々しい経験(ぺンネームのゴーリキーは「苦い」という形容詞)を素材として、革命を鼓舞する傑作を書いた。

しかし、一九二一年、ゴーリキーはレーニンの独裁政治に失望してイタリアへ脱出し、以来、ソレントの山荘で暮らしていたのである。

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P182-183

※一部改行しました

冒頭のナージャという人物はスターリンの妻です。

ゴーリキーをソ連へ連れ戻すために手を尽したのはスターリンだった。その間に、スターリンはソヴィエトの文学者たちを「ロシア・プロレタリア作家協会(ラップ)」の傘下に囲い込んでいた。

「スターリンの工業化五カ年計画の文学部門」と呼ばれたこの作家協会は、「大転換」を熱狂的に賛美し、それに同調しない文学者をやり玉にあげて嫌がらせをし、集中攻撃するための組織だった。

ゴーリキーとスターリンは「パ・ド・ドゥ」を踊るような複雑な取引を開始した。

そして、虚栄心と金銭欲と権力欲がそれぞれの役割を十分に発揮した結果、大作家の気持ちは次第に帰国へと傾いていった。

農民階級の野蛮な後進性を身にしみて体験してたゴーリキーは、スターリンの対農民戦争を支持したが、プロレタリア作家協会の文学的水準については劣悪としか感じなかった。すでに一九三〇年以来、ゴーリキーの物質的生活はGPUの惜しみない援助によって十分に潤っていた。

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P183

※一部改行しました

ここにもあるようにゴーリキーはレーニンによる独裁、恐怖政治に反発を抱き、祖国を離れていたのでありました。しかしそこからロシアへと連れ戻したのがスターリンだったのです。彼はゴーリキーの影響力を利用しようと考えていたのでした。

スターリンは腹に一物を抱えながら、ゴーリキーに愛嬌を振りまいた。一九三一年、ゴーリキーはついに帰国してスターリンの御用作家になった。

多額の印税報酬に加えて法外な手当を支給され、かつては大富豪リャブシンスキーの持ち物だったモスクワ市内の大邸宅に加えて、郊外に豪華な別邸を与えられ、さらにクリミアにも宮殿のような別荘を提供された。別邸や別荘には多数の使用人が働いていたが、その全員がGPUの職員だった。

ゴーリキーの家や別荘はインテリゲンチャの大本山となり、彼はそこに集まるイサーク・バーバリやワシリー・グロースマンなどの才能ある新進作家を支援した。

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P183

※一部改行しました

幹部たちも総出でゴーリキーを持ち上げ、家族ぐるみで付き合うようになります。

党幹部たちはゴーリキーを党の看板文学者として持ち上げ、秘密警察チェキストの長官ヤゴダがゴーリキーの家庭生活を細部に至るまで取り仕切った。やがて、ヤゴダ自身がゴーリキー家に入り浸るようになる。

スターリンは子供たちを連れてゴーリキー家を訪問し、子供たちはゴーリキーの孫たちと遊んだ。ミコヤンも息子たちを連れて行き、ゴーリキーが飼っていたサルと遊ばせた。ヴォロシーロフもやって来て、歌を歌った。ゴーリキーの孫娘のマルタは、昨日バーベリと遊んだかと思うと、今日はヤゴダと遊ぶのだった。

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P183-184

※一部改行しました

こうしてスターリンと側近、そして彼の秘密警察は完全にゴーリキーの生活に入り込んでしまうのでした。

スターリンはゴーリキーが気に入っていた。「今日ゴーリキーが来た」とスターリンはヴォロシーロフ宛ての日付け不詳の手紙に書いている。「二人でいろいろな話をした。賢くて、親しみのもてる好人物だ。彼はわれわれの政策に賛成しており、すべてを理解している……右翼反対派と対決するという意味では政治的にもわれわれと一致している」。

しかし、ゴーリキーはスターリンにとって大金を投じて買収した資産でもあった。

一九三二年、スターリンはゴーリキーのために作家生活四十周年の祝賀行事を演出する。

出身地のニジニ・ノヴゴロドはゴーリキー市に改称され、モスクワの目抜き通りのトヴェルスカヤ通りもゴーリキー通りに改名された。

スターリンがモスクワ芸術座にゴーリキーの名を冠した時には、文学官僚のイワン・グロンスキーが反論した。「しかし、同志スターリン、モスクワ芸術座はチェーホフとの結びつきの方が強いと思いますが」

「そんなことは構わん。ゴーリキーは虚栄心の強い男だ。鋼鉄の綱で奴を党に縛りつけておかねばならない」とスターリンは答えた。

その作戦は成功した。富農階級(クラーク)を殲滅する作戦の最中、ゴーリキーは農民の後進性への憎悪をむき出しにした文章を『プラウダ』紙上に発表した。

「もし敵が降伏しないなら、絶滅するしかない」。ゴーリキーは強制収容所を視察して歩き、その再教育の成果を絶賛した。強制収容所の奴隷労働に依存する巨大な事業計画に対しても支持を表明し、ベロモロ運河を視察した際には、同行したヤゴダに祝辞を贈った。「君たちのような荒くれ者は気づいていないかも知れないが、君たちがやっている仕事は実に偉大なのだよ!」

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P184-185

※一部改行しました

ゴーリキーは明らかにスターリンの大テロル(大量粛清)に加担していたことがここからうかがわれます。

スターリンの述べる社会主義リアリズム文学

スターリンは、人々に不吉な予感を与えるような雰囲気で真珠入りの柄のぺーパーナイフをもてあそんでいたが、突然「厳格な」顔つきになり、「鉄の響き」を込めた声で話し始めた。

「芸術家は生活の真の姿を描かなければならない。そして、生活の真の姿を描こうとすれば、生活が社会主義に向かう様子を描かざるな得ない。これが現在の社会主義リアリズムであり、それは将来も変わらない」。

つまり、作家が書くべきことは、ありのままの生活ではなく、あるべき生活の姿、ユートピア的未来への賛歌でなければならなかったのである。

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P186

ここにスターリンの考える文学観があります。スターリンは文学はソ連人民があるべき姿を描くべきだと考えます。つまりこれは完全なプロパガンダです。ゴーリキーはそれを書くのに最も影響力ある人物としてスターリンに利用されたのです。

ゴーリキー「私は包囲されている」「罠にかけられた」

1936年、スターリンの側近たちが次々と粛清されていく中、ゴーリキーもいよいよその不審さに気づくことになります。

尋問官たちがジノヴィエフとカーメネフを痛めつけていたちょうどその頃、マクシム・ゴーリキーが流行性感冒と気管支肺炎で重態に陥った。老作家は今では完全に幻滅を味わっていた。

チェキストたちに包囲された生活がいかに危険かは、ゴーリキーの息子のマクシム・ぺシコフが流行性感冒の病名で不審死を遂げた時にすでに明らかになっていた。後に、ゴーリキー家のかかりつけの医師たちとヤゴダがマクシム・ぺシコフ殺害の罪を問われることになる。(中略)

スターリンはゴーリキーに自分の伝記を書いてくれと頼んだことがある。ゴーリキーはたじろいで固辞したが、逆にスターリンと政治局にとんでもない提案を持ちかけた。

それは社会主義リアリズムの作家たちを総動員して「世界中の古典を書き直す」という大プロジェクトだった。スターリンはゴーリキーへの返信が遅れたことをしきりに詫びるようになる。「『書簡』の印のついた文書を読むことについては、私はまるで豚のように怠け者です」と、スターリンはゴーリキーに告白している。

「気分はどうですか?健康状態は?仕事の進み具合は?私と友人たちは順調です」。NKVDはゴーリキーに読ませるために、一部だけ偽の『プラウダ』を印刷していた。カーメネフに加えられている迫害を友人ゴーリキーの目から隠すためだった。

ゴーリキーは自分が自宅監禁の身であることに気づいていた。「私は包囲されている」と彼はつぶやくようになった。「罠にかけられた」

六月に入るとゴーリキーの病状はさらに悪化し、一日の大半を眠って過ごすようになった。最高の医師たちの手当てにもかかわらず、衰弱が進んだ。(中略)

六月十八日、ゴーリキーは吐血して死亡した。死因は結核、肺炎、心臓障害だった。

後にゴーリキー殺害の嫌疑が医師たちとヤゴダにかけられ、彼らは犯行を自白する。カーメネフとジノヴィェフの裁判よりも前にゴーリキーが死んだことば確かに好都合だった。しかし、NKVDの記録では、ゴーリキーの死は自然死として扱われている。

白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P340-343

※一部改行しました

ゴーリキーはスターリンから法外な報酬と豪華な家まで用意されていました。

しかし時が経つにつれ、スターリンとソ連の不審さに気づくことになります。

そして最晩年の1936年には「罠にかけられた」という言葉が出るほど、追い詰められていたのでした。

そしてその死も今なお謎が残り、議論が続けられています。本当に彼は殺されたのか、そうでないのかはわからないままなのです。

おわりに

『スターリン伝』で読んだゴーリキー像は佐藤清郎氏の『ゴーリキーの生涯』とはだいぶ違った姿でした。

とは言え、ゴーリキーが幼い頃から苦労し、作家となってからも自身の考える理想を追求していたのも事実です。そしてロシア革命後にはレーニンの独裁に反対し、国も去っています。ですので、佐藤清郎氏によって書かれたゴーリキー像もそういう点では間違いではないと思います。

ただ、スターリンがあまりに狡猾だったということが言えるのではないでしょうか。ゴーリキーを自身の手元に置き、利用した。それも自身の意図に気づかれることもなく、ゴーリキーがスターリンのソ連が素晴らしいものだと思い込むように仕向けた。このスターリンの手法は恐るべきものだと思います。

そして最晩年にはスターリンの不審さに気づいたゴーリキーに対して露骨に圧力を加えていく辺りも末恐ろしいです。

ゴーリキーはソ連の御用文学者となり、プロパガンダ宣伝に多大な貢献をしました。これは事実です。ただ、これをどう見るのかというのはこれからも考えていかなければなりません。

そして私にとって大事なのはそんなゴーリキーがドストエフスキーを毛嫌いしていたということです。

このことについては次の記事で改めてお話ししていきたいと思います。

今回は『スターリン伝』という佐藤清郎氏の伝記とは違う視点からゴーリキーを見ていきました。ある一人の生涯を見ていくにも、違う視点から見ていくとまったく違った人物像が現れてくることがあります。

こうした違いを比べてみることで、よりその人の人柄や当時の時代背景なども知ることができるので私はなるべく様々な視点から人物を見るようにしています。

そうした違いを知れるので色んな伝記を読むのはとても楽しいです。

では、次の記事ではゴーリキーによるドストエフスキー評をご紹介します。

以上、「『スターリン伝』から見たゴーリキー~ソ連のプロパガンダ作家としてのゴーリキー」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント