目次

チェーホフ『ワーニャ伯父さん』あらすじ解説―ゴーリキーが号泣した劇作品

チェーホフ(1860-1904)Wikipediaより

『ワーニャ伯父さん』は1897年にチェーホフによって発表された劇作品です。

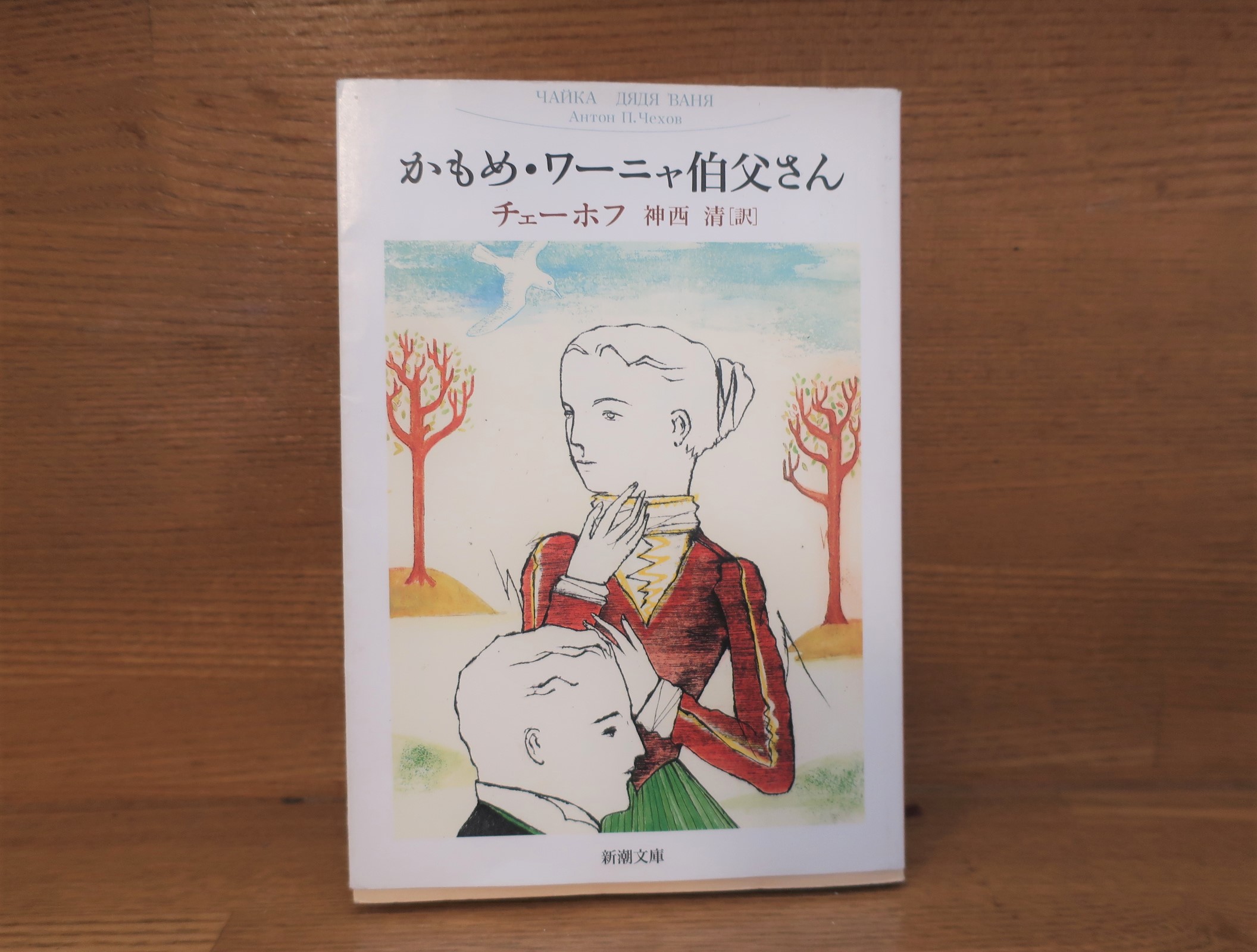

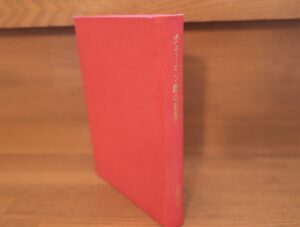

私が読んだのは新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』所収の『ワーニャ伯父さん』です。

早速あらすじを見ていきましょう。

失意と絶望に陥りながら、自殺もならず、悲劇は死ぬことにではなく、生きることにあるという作者独自のテーマを示す『ワーニヤ伯父さん』

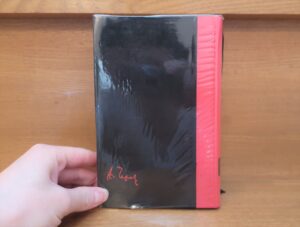

新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』裏表紙

この一冊には、アントン・チェーホフ(1860-1904)の戯曲『かもめ』と『ワーニャ伯父さん』が収録されている。この二作は、同じ新潮文庫のもう一冊に収められた『三人姉妹』『桜の園』とともに普通チェーホフの四大劇と呼ばれて、演劇史上の傑作に数えられている。

新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』P241

この作品は『かもめ』の次に公演されることになったチェーホフを代表する劇です。

巻末解説には次のようにも書かれています。

『かもめ』のなかに見られるチェーホフの作家的な成長、絶望から忍耐へのテーマが一層あざやかに認められるのが、四大劇の第二作『ワーニャ伯父さん』である。

この戯曲はまた、前作『かもめ』が主として芸術と名声の問題を通して作者独特の人生への洞察を表現していたのに比べて、人間の労働という一層社会的な問題をふまえて、一方においては痛風病みの老教授と若く優美なその後妻、一方においては一生を領地の経営に捧げたワーニャ伯父さんとその姪ソーニャ、さらにはロシアの森の将来を気づかう医師アーストロフ、こうした対照的な人物配置の上に、チェーホフ独特の静劇の世界を築きあげている。

チェーホフ的な静劇とは、よく指摘されるように、これといった顕著な筋書も事件もなしに登場人物の日常生活とその会話で舞台の雰囲気を盛りあげて行く一種独特の作劇術であり、そのためには間の巧みなふんだんな利用や、音楽や効果の活用、抒情的な簡潔で美しいせりふ、工夫され計算された対話の妙など、さまざまな技巧が用いられねばならないのだが、そうした作劇上の巧みさが作者自身の人生観と見事に結びついているところに、チェーホフの物静かな暗い戯曲の持つ異常な迫力、緊迫感があると言えるのである。

新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』P247-248

この作品の大きなテーマは「絶望から忍耐へ」というものになっています。そしてここで「チェーホフ的な静劇とは、よく指摘されるように、これといった顕著な筋書も事件もなしに登場人物の日常生活とその会話で舞台の雰囲気を盛りあげて行く一種独特の作劇術」と言われるように、この作品も『かもめ』と同じく会話を主とした家庭劇となっています。

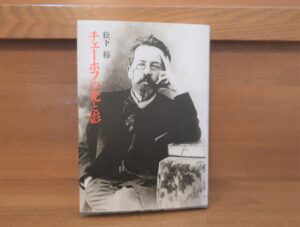

松下裕氏の『チェーホフの光と影』では次のようにあらすじがまとめられていましたのでご紹介します。

「ワーニャおじさん」四幕のあらすじはこうである。

セレブリャコーフ教授一家の領地を管理するワーニャおじさん、近隣の医師で忙しく飛びまわっているアーストロフが、わびしく、つらい田舎生活をかこっている。このところ、教授夫妻がやってきてからというもの、生活はすっかり乱脈になっている。若くて美しい教授夫人エレーナにたいするワーニャおじさんの片おもい、教授につくして無駄にすぎた過去の時間への悔恨と覚醒。

第二幕になると、教授の身勝手と、しのびよる老いへのいらだち。ワーニャおじさんの鬱屈はますますつのって行く。教授の先妻の娘で、ワーニャおじさんを助けて領地を管理しているソーニャの、医師アーストロフへの片恋。

そして第三幕、ソーニャの失恋、教授夫人エレーナにたいするアーストロフの恋ごころ。経済性のない領地を売りはらってしまおうという教授のひとりよがりなもくろみが、みんなにあかされる。それを聞かされた、二十五年も捨てぶちのような報酬で領地を管理して教授に送金してきたワーニャおじさんの憤激、ピストルさわぎ。

第四幕、喜劇は終りぬ、すべては元の木阿彌となる。あいかわらずの苦難の果てに、やがておとずれる永遠の休息を静かに迎えようとするワーニャおじさんとソーニャのせつない思いで幕はおりる。

スタニスラフスキーは回想記『芸術におけるわが生涯』に、その初演の感動を記している。

「無能な、だれにとっても必要のない教授がぬくぬくと暮らしている。彼は柄にもなく高名な教授という虚名を博し、ぺテルブルグじゅうの崇拝の的となって、愚にもつかぬ学術書を書き、先妻の母、老婆のヴォイニーツカヤがそれに読みふけっている。

みんなが熱にうかされたようになったなかで、ワーニャおじさん自身さえ或る時期そのとりことなって、彼を偉い人間のように思いこみ、この有名人を養うために彼の領地で損も得もなく働いた。

だが、セレブリャコーフが、高い地位を占める資格のない張り子の人形で、ワーニャおじさんやアーストロフのような生きた才能のある人びとが、その間、広大な未開のロシアの僻地で生涯を朽ちさせていることがあきらかになる。

そして草ぶかい片田舎で凍えているほんとうの働き手、働き者たちを権力の座に迎え、有名でこそあれ無能なセレブリャコーフ輩のかわりにその高い地位につけたいという気になってくる」

筑摩書房、松下裕『チェーホフの光と影』P160-162

主人公のワーニャおじさんは教授のために全てを捧げて田舎の領地で身を粉にして働きました。

しかしその教授が実は無能な張りぼてであり、25年にわたる彼の献身は幻想への奉仕に過ぎなかったことが明らかになります。

ワーニャおじさんは才能ある人間でした。しかし彼は幻想を信じたが故にその才能を無駄にし、田舎で朽ちていく運命を生きることになります。その反抗と目覚めがこの劇のメインテーマとなります。

劇の後半のワーニャのセリフにはどきっとするものがありました。それがこちらです。

一生を棒に振っちまったんだ。おれだって、腕もあれば頭もある、男らしい人間なんだ。……もしおれがまともに暮してきたら、ショーペンハウエルにもドストエーフスキイにも、なれたかもしれないんだ。……ちえっ、なにをくだらん!ああ、気がちがいそうだ。

新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』P211-212

ドストエフスキーの名前がチェーホフ劇の中で出てくるのにはちょっと驚きました。チェーホフがどのような意図でこの二人を出したのかはわかりませんが、チェーホフにとってもドストエフスキーは名声に価する作家であることがここからうかがわれるような気がします。

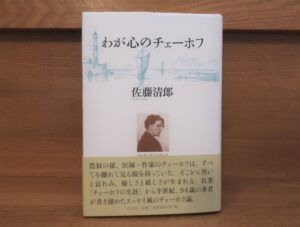

そしてこの作品における結末は人生の目覚めについて何とも言えない余韻を残したシーンで終わります。チェーホフ研究者の佐藤清郎氏は次のように述べます。

終幕でのヴァーニャの最後の科白は、「ソーニャ、わたしはつらい。わたしのこのつらさがわかってくれたらな!」である。

つまり、諦観に徹しているわけではないのだ。苦悩はなお続くのである。彼の肉体のうえにも、心のなかにも。しかし、チェーホフは、苦悩のない人生を尊重してはいないのである。人間が人間らしく生きるのに苦悩は大切な手段だと思っていたのである。

チェーホフの全作品は自己満足の「幸福者」たちへのさげすみに満ちている。「……運命がわたしたちにくだす試練を、辛抱強く、じっとこらえていきましょう」というソーニャの慰めに弱者の諦めを見ることは自由であるが、夜明けの遠い時代に生きた善意の人たちにとって、これは切ない立派な覚悟であったにちがいないし、今日でも、それぞれ何らかの不幸に耐えて生きている人たちにとって胸に食い入る声であろう。かつて若きゴーリキーが、この言葉に心を突き刺されて、思わず鳴咽せざるをえなかったように。

苦悩はこの先にもまだあるだろう。しかし、幻想はもはやない。いまは、覚醒という「大地」が足の下にはあるのだ。

私は、この劇から「覚醒」へのいざないを聞き取る。

筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ劇の世界』P93

チェーホフは自己満足の幸福者を批判します。

それが最も顕著に現れている作品といえば、以前紹介した『すぐり』という作品です。

あわせて読みたい

チェーホフ『すぐり』あらすじと感想~幸福とは何かを問う傑作短編!幸せは金で買えるのか。ある幸福な...

「『すぐり』は短い作品であるが、鋭く人の心を刺す。人は何のために生きるかを、わずか数ぺージに、香り高く圧縮して見せてくれている。

『すぐり』はすばらしい、そしてある意味でおそろしい作品である。小品といってもいい短い形式の中に盛りこまれた内容は一個の長篇小説に匹敵する。」

ロシア文学研究者佐藤清郎氏も絶賛するチェーホフ短編の最高傑作!

教授はぬくぬくと自分の幸福な境遇にいながらもワーニャたちの苦悩を知ろうとしません。そして才能も体力もあったワーニャはそんな無能な教授を養うために自らを犠牲にし田舎で朽ちていく人生になってしまいました。

しかし終幕でワーニャは目覚めます。苦悩を背負いながら生きていくという道を彼は歩むことになったのです。当然、躍り上がるような幸せではありません。ですが苦悩を背負いながらも耐えて生きていこうという人生が始まるのです。

ここにゴーリキーが号泣した所以があると佐藤氏は述べています。

この劇は『かもめ』というロシア演劇界に革命を起こした作品を経てさらに円熟した作劇が光る作品となっています。

以上、「チェーホフ『ワーニャ伯父さん』あらすじと感想~ゴーリキーが号泣した劇作品」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

かもめ・ワーニャ伯父さん (新潮文庫)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

チェーホフ『三人姉妹』あらすじと感想~悲劇と喜劇の融合!晩年の熟練した技術が詰め込まれた傑作劇!

『かもめ』で圧倒的な成功を収めたチェーホフ。その新しい演劇方式は演劇界に革命をもたらしました。チェーホフは独自な劇をするということが世に広まった後ですら、この台本を見た舞台関係者は困惑してしまうほどでした。

この作品はチェーホフの劇へのこだわりが強く出ている作品となっています。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

チェーホフ『かもめ』あらすじと感想~ロシア演劇界に革命を起こしたチェーホフの代表作!

『かもめ』はチェーホフの代表作として今では有名ですが、実はこの劇の初演はとてつもない大失敗だったと言われています。

『かもめ』は当時の劇としては斬新すぎてお客さんどころか演じる役者ですら全く理解できなかったそうです。

しかしその2年後ダンチェンコによってモスクワ座で『かもめ』が再演されます。チェーホフの意図するところを深く理解した彼によって指揮された『かもめ』はロシア演劇界最大級の事件になるほどの大成功を収めます。

この成功があったからこそ後の『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『桜の園』という名作劇が作られていくことになったのでした。

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

あわせて読みたい

チェーホフおすすめ作品10選~チェーホフは小説も面白い!戯曲だけにとどまらない魅力をご紹介!

強烈な個性で突き進んでいくドストエフスキーは良くも悪くも狂気の作家です。

それに対しチェーホフはドストエフスキーと違ってもっと冷静に、そして優しいまなざしで訴えかけてきます。

私たちを包み込んでくれるような穏やかさがチェーホフにあります。こうしたクールで優しい穏やかさがチェーホフの大きな特徴です。ぜひおすすめしたい作家です!

関連記事

あわせて読みたい

ジーン・ベネディティ『スタニスラフスキー伝』あらすじと感想~『俳優の仕事』で有名なロシアの伝説的...

この本では名俳優スタニスラフスキーの生涯を見ていくことになります。

また、この本は単にスタニスラフスキーの生涯をなぞるのではなく、当時の時代背景も掘り下げていきます。そしてその時代背景においてスタニスラフスキーをはじめとした演劇人がどのように動いていたのかを知ることができます。

ものすごく面白い本でした!

あわせて読みたい

本当にいい本とは何かー時代を経ても生き残る名作が古典になる~愛すべきチェーホフ・ゾラ

チェーホフもゾラも百年以上も前の作家です。現代人からすれば古くさくて小難しい古典の範疇に入ってしまうかもしれません。

ですが私は言いたい!古典と言ってしまうから敷居が高くなってしまうのです!

古典だからすごいのではないのです。名作だから古典になったのです。

チェーホフもゾラも、今も通ずる最高の作家です!

あわせて読みたい

ゴーリキーの代表作『どん底』あらすじと感想~どん底に生きる人々の魂の叫び。ソ連前夜を象徴する名作

この作品はかなりパワーがあります。チェーホフは静かな雰囲気の劇ですが、ゴーリキーはどん底にいる人たちの魂の叫びを表現します。言葉のパワーがものすごいです。

本で読むだけでこれですから舞台で聞いたらこれはものすごいものなのではないでしょうか。

あわせて読みたい

チェーホフ『桜の園』あらすじと感想~チェーホフ最晩年の名作劇!桜の木、無常、移ろいゆく時代・・・

個人的な感想ですが『桜の園』は四大劇の中では一番読みやすく、印象に残った作品でした。

時代に取り残されていくのんきな田舎貴族と、現実的な商人ロパーヒンの対比はチェーホフの力量がまさに遺憾なく発揮されています。

本を読んでいても独特な間と余韻が感じられます。もしこれを劇で観れたとしたらどれほどのインパクトを受けるだろうかと思ってしまいました。

あわせて読みたい

帝政ロシア末期を代表する作家チェーホフ―ドストエフスキー亡き後のロシアを知るために

チェーホフを学ぶことで当時の時代背景や、ドストエフスキーやトルストイがどのようにロシア人に受け止められていたかが見えてくるようになります。これはドストエフスキーを学ぶ上でも大きな意味があります。

そして何より、チェーホフ自身が圧倒的に魅力的な作家であること。これに尽きます。

あわせて読みたい

チェーホフの生涯と代表作、おすすめ作品一覧―年表を参考に

ドストエフスキー亡き後のロシアで活躍した作家、チェーホフ。1880年代以降のロシアは革命前の暗い時代に突入していきます。

チェーホフを学ぶことで当時の時代背景や、ドストエフスキーやトルストイがどのようにロシア人に受け止められていたかが見えてくるようになります。これはドストエフスキーを学ぶ上でも大きな意味があります。

というわけで今回は年表を用いてチェーホフとは一体どんな人なのかということををざっくりとお話ししていきたいと思います。

あわせて読みたい

チェーホフ『すぐり』あらすじと感想~幸福とは何かを問う傑作短編!幸せは金で買えるのか。ある幸福な...

「『すぐり』は短い作品であるが、鋭く人の心を刺す。人は何のために生きるかを、わずか数ぺージに、香り高く圧縮して見せてくれている。

『すぐり』はすばらしい、そしてある意味でおそろしい作品である。小品といってもいい短い形式の中に盛りこまれた内容は一個の長篇小説に匹敵する。」

ロシア文学研究者佐藤清郎氏も絶賛するチェーホフ短編の最高傑作!

あわせて読みたい

チェーホフ『退屈な話』あらすじと感想~トルストイも絶賛!退屈どころではないとてつもない名作

この作品のタイトルは『退屈な話』ですが、読んでみると退屈どころではありません。とてつもない作品です。

地位や名誉を手に入れた老教授の悲しい老境が淡々と手記の形で綴られていきます。

『魔の山』で有名なドイツの文豪トーマス・マンが「『退屈な』とみずから名乗りながら読む者を圧倒し去る物語」とこの作品を評したのはあまりに絶妙であるなと思います。まさしくその通りです。この作品は読む者を圧倒します。

そしてあのトルストイもこの作品の持つ力に驚嘆しています。ぜひおすすめしたい名著です

あわせて読みたい

チェーホフ『サハリン島』あらすじと感想~チェーホフのシベリア体験。ドストエフスキー『死の家の記録...

サハリンと言えば私たち北海道民には馴染みの場所ですが、当時のサハリンは流刑囚が送られる地獄の島として知られていました。チェーホフは頭の中で考えるだけの抽象論ではなく、実際に人間としてどう生きるかを探究した人でした。まずは身をもって人間を知ること。自分が動くこと。そうした信念がチェーホフをサハリンへと突き動かしたのでした

あわせて読みたい

チェーホフ小説の極み!『六号病棟』あらすじと感想~あまりに恐ろしく、あまりに衝撃的な作品

まず皆さんにお伝えしたいことがあります。

それは「この作品はあまりに恐ろしく、あまりに衝撃的である」ということです。

この作品はチェーホフ作品中屈指、いや最もえげつないストーリーと言うことができるかもしれません。

あわせて読みたい

チェーホフ『黒衣の僧』あらすじと感想~天才と狂気は紙一重?思わず考えずにはいられない名作

天才ってそもそもなんだろう。狂気と紙一重のものなのではないだろうか。

これはとても面白いテーマです。そして同時に恐ろしくもあります。そんな恐るべき深淵をチェーホフは得意のシンプルな語りで問いかけてきます。

あわせて読みたい

チェーホフ『ロスチャイルドのバイオリン』あらすじと感想~人生を無駄にしてしまった男の悲哀と目覚め...

この作品も10頁少々という短い作品ですが、これまた内容が凝縮されていてあっという間に引き込まれてしまいます。

そして何より、長年ずっと黙って尽くしてくれた優しい妻に対するヤーコフの後悔。これが何よりもいたましいです・・・

そして真に彼が自らの生き方を振り返ったのが、墓場からの帰り道に妻との思い出の場所に偶然やってきた時だというのですから何ともドラマチックです。

読んでいて泣きそうになるくらい切ないシーンです。

あわせて読みたい

チェーホフ『僧正』あらすじと感想~幼い頃の幸福な思い出~僧正と母の再会・死別を描いた感動作

この物語は20ページほどの短い物語ではありますが思わずじーんとくるものがあります。母が最期に息子に呼びかけるシーンは何度読んでも泣きそうになります。

この作品が書かれたのはチェーホフの晩年です。

チェーホフ自身も結核でこれ以上あまり長く生きられないことを覚悟していたと思います。そういう時期にこの作品が書かれたというのもチェーホフを知る上で非常に意味があることなのではないかと私は感じました。

この作品もおすすめです。チェーホフ作品の中でも随一の感動作です。

コメント