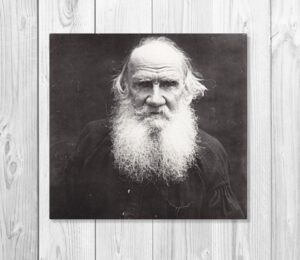

トルストイ『芸術とは何か』あらすじと感想~晩年のトルストイの考える「よい芸術」とは何だったのかを知るのにおすすめ

トルストイ『芸術論』概要と感想~宗教的転機を迎えた晩年のトルストイの考えるよい芸術とは何なのかを知るのにおすすめ

今回ご紹介するのは1889年から1897年にかけてトルストイによって書かれた『芸術とは何か』です。私が読んだのは河出書房新社より発行された中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版の『芸術とは何か』です。

早速この本について見ていきましょう。

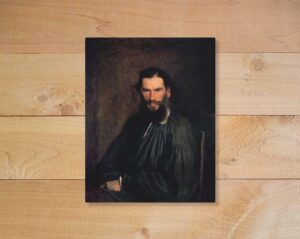

世にトルストイズムという言葉がある。一八八〇年代、年齢的には五十代でかの有名な転換期を経験した後に生まれたトルストイの生活信条を指すものである。それは一連の思想・教化的著述(『懺悔』『要約福音書』『わが信仰はいずれにありや』『さらばわれら何をなすべきか』『人生論』『人生の道』など)となって体系づけられて残っているが、その説くところは、晩年に進むに従って多少の逕庭こそあれ、つまりは、新約聖書マタイ伝の第五、六、七の三章、すなわちかの山上の垂訓を中心とした自己完成と、悪に対する無抵抗を根幹とする人生観である。

これはトルストイが永い間の内面的な苦悶の後にようやく辿り得た、いわば彼の安心立命の境地であったことは今さら指摘する必要もないところであるが、四海同胞の観念に徹し、原始キリスト教を生活の倫理的規準として勤労と禁欲を尊び、素朴な簡易生活を提唱したこのトルストイズムは、一部からはこれを現実よりの逃避として烈しく非難されたにもかかわらず、当時、革命の夢に破れて一時無気力になった十九世紀末のロシヤ・インテリゲンチャの間には一つの魅力ある生活法の典型としてなかなか大きな勢力と関心がもたれていたのであった。

かの名作『退屈な話』の中で精神の彷徨、魂の不安を示したチェーホフがその後、六、七年間、トルストイズムに傾倒し、『邂逅』、『コザック』、『乞食』の三つの作品をこの時期の記念として残していることは、その最もよい一例といえるであろう。

またトルストイズムはロシヤ国内のみならず、ひろく外国にまでその共鳴者を得、いわゆるトルストイアンたちによってイギリスをはじめ各国にトルストイ協会のごとき思想団体が生まれ、わが国にも「新しき村」が出来たりしたことはよく人の知るところである。

しかし、彼はけっして生来の説教師でも、思想家でも、哲学者でもなく、晩年はともかく、それまではひたすら秀れた作家として、その天才をうたわれてきた芸術家である。そこでいま「人生の教師」となったトルストイは、当然、今まで己れの天職としてきた芸術に対しても、自己の新たな人生観に立った解答を与えなければならなくなった。そしてこの解答をなすものがすなわち本巻の冒頭におさめた『芸術とはなにか』《Что такое искусство?》だったのである。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P437-438

※一部改行しました

これまで当ブログではトルストイの宗教的著作についていくつか紹介してきました。

そして今回ご紹介する『芸術とはなにか』もその流れにある作品になります。

この作品ではトルストイが思う「芸術とは何か」ということだけでなく、「芸術とはいかにあるべきか」ということが熱く語られます。

トルストイはまずこの作品において「芸術の定義」を次のように述べます。少し長くなりますがとてもわかりやすい喩えを用いて話されるのでじっくりと読んでいきます。

芸術は人が自分の経験した感情を他人に伝える目的でふたたびそれを自分のなかに呼び起こし、一定の外面的な符号でそれをあらわす時にはじまるのである。

では一番簡単な例を引こう―かりに、狼に出会って恐怖を経験した少年があって、その出会った様子の話をするとする。そして、他人にも自分の経験した感じを起こさせようとして、まず自分のことから、その出会いに先だつ自分の状態、周囲の様子、森のこと、自分のうかつさ、続いて狼の姿、挙動、自分と狼との距離などを描き出す。これらのすべては、もし少年が話しているうちに自分が前に経験した感じをまたあらたに経験し、それを聴き手に感染させ、彼らにも話し手が経験したことをすべて経験させるとすれば、―それは芸術である。

またその少年が狼を見たことはないが、しじゅうそれをこわがっていたとして、自分の感じていた恐怖感を他人にも呼びおこしてみたいと思い、狼と出会ったことに話をつくりあげて、自分が狼を思い浮かべながら経験した感じをその話によって聴き手たちに呼びおこすように話したとすれば、―これもまた芸術である。

人が実際か空想で苦悩の恐怖や快楽の陶酔境を経験してカンヴァスか大理石にこの感じをあらわし、他人がその感じに感染したような場合、これもやはり芸術になる。また、人が、陽気、歓喜、憂愁、絶望、勇壮、倦怠などの感じや、これらの感じの一つから他への移り行きを経験するか想像するかして、その感じを音によってあらわし、聴く者がそれに感染して、彼の経験と同じものを経験するとすれば、これもやはり芸術になる。

感情は、どんなに多種多様でも、非常に強くても弱くても、たいしたものでもつまらないものでも、悪くても好くても、もしそれが読者、観衆、聴衆に感染させることさえできれば、芸術の対象になれるのである。劇によって伝えられる自己犠牲感や運命、神への忍従感、小説に書かれる恋人たちの恍惚感、絵に描かれた肉欲感、音楽で凱旋行進曲に伝えられる勇壮さ、舞踏によって呼びおこされる陽気な気持、笑話のかもし出す滑稽味、夕暮れの風景画や子守唄によって伝えられる静けさの感じ、―これはみんな芸術である。

観衆、聴衆が作者の経験したのと同じ感じに感染しさえすれば、これで芸術なのである。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P36-37

※一部改行しました

そしてトルストイは次のようにまとめます。

一度経験した感じを自分のなかに呼びおこすこと、そして、それを自分のなかに呼びおこしたら、動作、線、色、音、言葉であらわされた形などの手段によってこの感じを他人もこれを経験できるように伝えること、―これが芸術の働きである。すなわち芸術とは、ある人が自分の経験した感じを意識的に一定の外面的な符号によって他人に伝え、他人はこの感じに感染して、それを経験するということで成り立つ人間の働きである。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P37

私たちは「芸術」というと、何か絶対的な「美」とか「善」を想像してしまいますが、トルストイの定義によればそれは「芸術」そのものとはまた別の問題だと言うのです。

「芸術とはまず、感情の伝染である。そしてその上で『どんなものを伝えるのか』という良い芸術、悪い芸術という問題が生じてくる」

トルストイはこの作品でこう述べるのでありました。

そしてこのことに関してトルストイはさらに興味深い見解を付け加えています。

芸術をこういうふうに見たのは、古代の人々―ソクラテス、プラトン、アリストテレス―だった。ユダヤの予言者や古代のキリスト教徒も芸術をそう見ていた。マホメット教徒も昔からそう考えているし、現代の民衆のなかの宗教的な人々もそういうふうに解している。

『国家篇』を書いたプラトンのような一部の人類の教師たちや、原始キリスト教徒、厳格なマホメット教徒、仏教徒たちは、しばしば、いっさいの芸術を否定さえした。

芸術をこういうふうに見る人たちは、快楽を与えてくれさえすれば、どんな芸術でも結構だとする現代の見解とは反対に、芸術というものは、聴かずにもすむ言葉とはちがって、人々の意志に反しても感染するだけに、非常に危険なものであるから、芸術ならなんでも許すというよりは、いっそすべての芸術を追放してしまったほうが人類としてははるかに損失がすくないと考えたし、また現に考えているのである。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P38

芸術は感情をあっという間に感染させる。

であるならば悪い道徳や感情が広まってしまうことを防ぐためにかつての賢者たちはあらかじめ芸術を追放しようとした。

そしてその賢者の中にブッダも含まれているというのですから、僧侶の私としても、「う~む」と頷かざるをえませんでした。たしかにブッダも演劇などの芸術からは離れよと説いていました。

たしかに、悪い感情が広まってしまうのであれば禁止してしまおうという考え方も頷けますよね。

では、ここまで「芸術の定義」についてトルストイの言葉を見てきたのでありますが、そこからさらに進んで今度は「よい芸術」「悪い芸術」はどこにその違いがあるのかという点に移っていきます。

この点に関しては藤沼貴著『トルストイ』より引用していきます。

人間が生の意味を理解しなくなって、言い換えれば、正しい宗教を失ってから、芸術は快楽を目的とするようになり、その真の意味を失った。美的快楽は芸術の本来の目的ではない。

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P483

私たちは芸術というと、美しいものを見て魅了されるとか、そういうことをイメージしてしまいますが、それはあくまで「感情の伝染のひとつのパターン」であって芸術の絶対的な目的ではありません。

トルストイはむしろそうした美の陶酔を快楽的なものとして批判します。芸術にはもっと重大な役割があるとトルストイは述べるのです。それが次に説かれる箇所です。

よい芸術と悪い芸術を分ける基準は内容の宗教性である。よい芸術は万人を結びつけるものでなければならない。そのような種類の感情は二つある。一つは、自分たちはみな神の子であり、同胞だという自覚から流れ出る感情。もう一つは、歓び、感動、活気、安心のような、日常的で、万人に受け入れられる感情である。前者は宗教的芸術を生み、後者は民衆的・世界的芸術を生む。

前者の例はシラーの『群盗』、ユゴーの『レ・ミゼラブル』、ディケンズの『二都物語』『鐘声』、ハリエット・ストーの『トムおじさんの小屋』、ドストエフスキーの『死の家の記録』、ジョージ・エリオットの『アダム・ビード』など。後者の例はモリエールの喜劇、ディケンズの『デヴィッド・カパーフイールド』、『ピクウイック・クラブ遺稿集』、プーシキン、ゴーゴリの短編小説、モーパッサンのいくつかの作品、大デュマの長編小説などである。

第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P485

「よい芸術と悪い芸術を分ける基準は内容の宗教性である。よい芸術は万人を結びつけるものでなければならない。」

ここにこの作品の核心があります。

トルストイは「芸術とは人間を善なるものに導くものでなければならない」と述べます。

そしてその傑作としてリストアップされている作品たちはやはり錚々たる顔ぶれです。

ディケンズの作品が特に多く選ばれているのが印象的です。たしかに、ディケンズはキリスト教作家として有名で人道的な理念を持った作品を数多く生み出しています。

ドストエフスキーもディケンズを敬愛し、多くの人に彼の作品を読むことを薦めていました。

また、私も大好きな『レ・ミゼラブル』もここに選ばれていたのはとても嬉しいことでした。

そしてこの作品の最後に結論としてトルストイは次のように述べています。

現代における芸術の使命は―人々の幸福がその相互の結合にあるという真理を理性の分野から感情の分野に移し、現在支配している暴圧のかわりに、神の国、すなわち、われわれすべてに人間生活の最高目的と考えられている愛の国を建設することである。

あるいは将来においては科学は芸術のためにもっと新しい、高い理想を発見し、芸術はそれを実現するかも知れない、しかし、現代においては芸術の使命は明白であり不動である。キリスト教芸術の任務は―万人の同胞的結合を実現すること、すなわちこれである。

河出書房新社、中村融訳『トルストイ全集17 芸術論・教育論』1973年初版P136-137

この作品ではトルストイが考える「芸術とはどうあるべきか」が語られます。

今回の記事ではトルストイの考える「よい芸術」についてはお話ししましたが、「悪い芸術」についてはあまり触れることができませんでした。

この作品は上下二段組で140ページ弱の作品ですからそこそこの分量があります。その中で何が良い芸術で何が悪い芸術なのかということをかなりじっくりと見ていくことになります。

その中に私の大好きなフランスの作家エミール・ゾラも言及されているのですが、トルストイ大先生によってかなり手厳しく批判されています。

たしかにトルストイ流のものの考え方とゾラの思想ではどう考えても折り合いが合いません。トルストイが批判したくなるのもわかります。ですがそれはお互い様。ゾラもトルストイには言いたいことが山ほどあったでしょうことは明らかです。

そうしたことを考えながら読むのもとても刺激的でした。

以上、「トルストイ『芸術とは何か』概要と感想~晩年のトルストイの考える「よい芸術」とは何なのかを知るのにおすすめ」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント