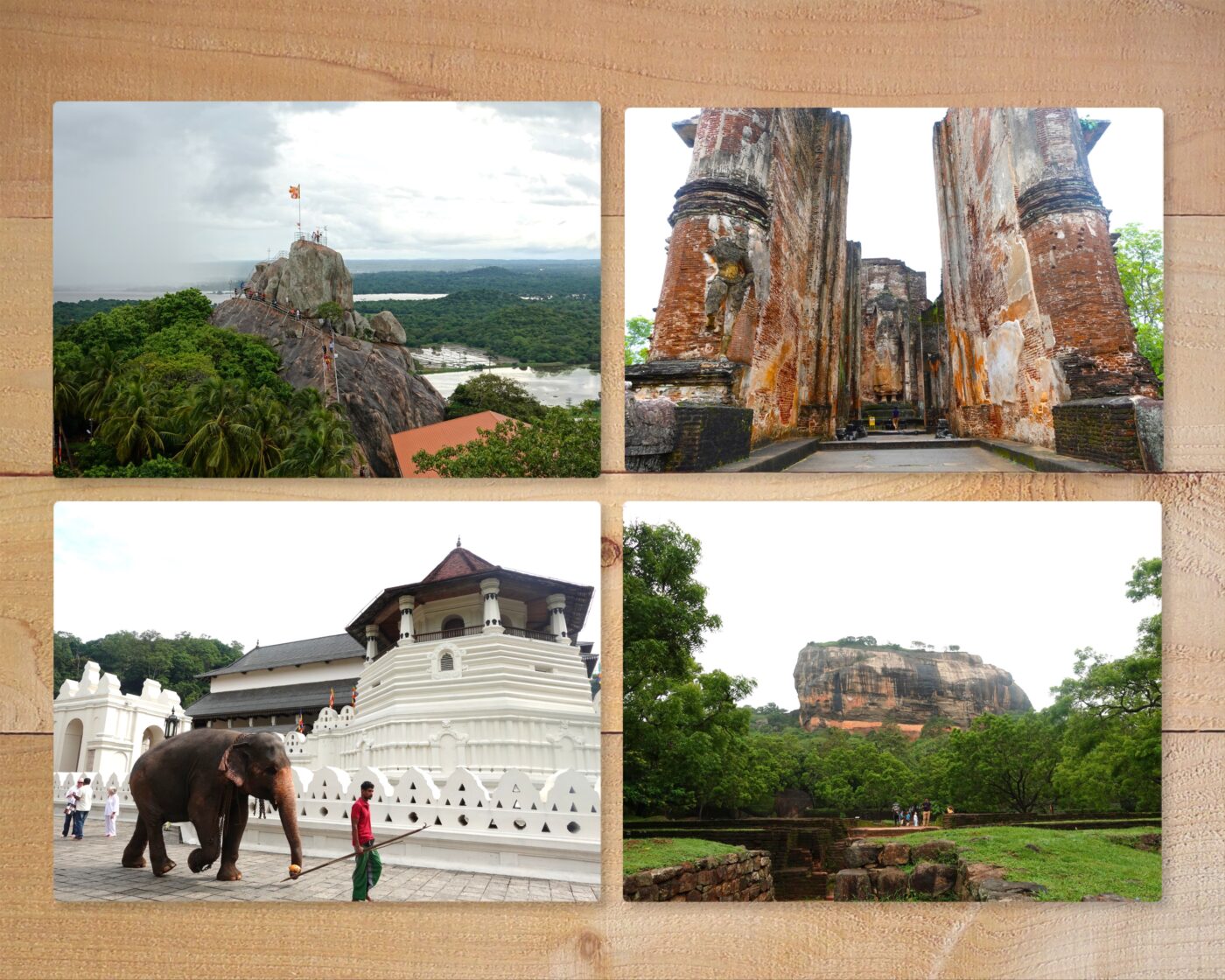

ダルマパーラとシンハラ仏教ナショナリズム~スリランカ近代仏教の大きな流れとは

【インド・スリランカ仏跡紀行】(33)

ダルマパーラとシンハラ仏教ナショナリズム~スリランカ近代仏教の大きな流れとは

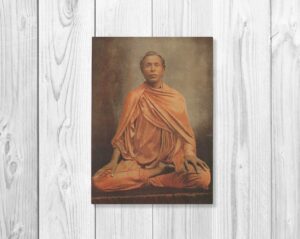

前回の記事「(32)スリランカの植民地時代の歴史についてざっくりと解説~ダルマパーラ登場の時代背景とは」でスリランカの歴史を極ざっくりとお話ししたが、いよいよ今回の記事でスリランカの超重要人物ダルマパーラについてお話ししていく。

このダルマパーラこそ、スリランカ内戦に繋がる「シンハラ仏教ナショナリズム」を提唱した人物である。

ではその「シンハラ仏教ナショナリズム」とダルマパーラについての解説を『スリランカを知るための58章』から見ていこう。

シンハラ・ナショナリズムはシンハラ仏教ナショナリズムとも呼ばれる。その核心にあるのは、スリランカはシンハラ人のものであり、真のシンハラ人は仏教徒であるという主張である。スリランカはダンマディーパ(仏法の島)であり、シンハラ人は仏教を護るべく選ばれた民族であるとも信じられている。スリランカを征服したとされる伝説上の王子ウイジャヤにブッダ自身が仏教の保護を託したという古い史書の記述はその最大の根拠であるとされる。「アーリヤ人」であることを理由とする人種的優越意識がこの選民思想に加わっているとも言われる。シンハラ語という印欧語族の言語を話すシンハラ人は「純粋で優越したアーリヤ人」であるとされるのである。

すべてのシンハラ人がシンハラ・ナショナリストであるわけてはないが、このイデオロギーの影響力は今日においても非常に強い。たとえば政府高官がスリランカは「シンハラ人に帰属する」と公然と発言し、それがほとんど批判されないという状況がある。スリランカはシンハラ人の国だとする政治的主張は大衆への情緒的なアピールとなるとも言われる。しかしこのイデオロギーが明確なかたちで主張され、大きな動員力を持ち姶めたのは19世紀後半以降のことであり、明らかにきわめて近代的な理念である。そしてこのイデオロギーの形成と拡大に深くかかわったのがイギリスによる植民地支配であった。

明石書店、杉本良男、高桑史子、鈴木晋介編『スリランカを知るための58章』P57-58

いかがだろうか、「シンハラ人はアーリヤ人であり優越人種である」という言説にきっと驚かれたのではないだろうか。この本はあくまで入門書だ。このダルマパーラとシンハラ仏教ナショナリズムについての専門書である杉本良男著『仏教モダニズムの遺産』ではさらに驚きの事実を知ることになる。とてつもなく過激な言説が飛び交っていたのがシンハラ仏教ナショナリズムなのだ。

では引き続き解説を見ていこう。

植民地下においてシンハラ・ナショナリズムはまず仏教復興運動という形で民衆の間に広がった。イギリス植民地時代の初期には多くのキリスト教ミッションが活動を始めた。19世紀のスリランカでは市場経済化や政府組織などの近代化が急速に進んだ。それとともに教育への需要は大きく拡大したが、その主要部分を担ったのがミッションの学校であった。植民地政府は、自ら学校を設立するより宣教師の学校を支援する方がはるかに効率的であると考えた。こうしてほとんどの子どもたちがミツションの学校で学ぶことになった。

宣教師たちの活動の目的は言うまでもなくキリスト教の布教であったから、学校では仏教徒に対してもキリスト教の宗教教育が行われた。こうして生徒たちが幼いころからキリスト教の影響を受けることに多くの人びとが不安をもつようになった。さらに宣教師たちは仏教批判を活発に行った。こうしたなかで仏教が危機にあると多くの人びとが考え始めた。

明石書店、杉本良男、高桑史子、鈴木晋介編『スリランカを知るための58章』P58

イギリス統治下になってからコロンボで新興エリートが急増したことは前回の記事でもお話しした。そして彼ら新興エリートやその子弟は皆こうした英語教育を受けることとなった。この英語とキリスト教教育が仏教の近代化(西欧化)に極めて大きな影響を与えることになる。そのことについては後の記事で改めてお話ししたい。いずれにせよ、英語教育とキリスト教教育によってスリランカの民衆に反キリスト教、反イギリス的なものが生まれ、それが自分たちシンハラ仏教徒のアイデンティティーを刺激することになったのである。

仏教復興運動は19世紀半ばころから活発化し始めた。人びとはキリスト教宣教師に論争を挑み、仏教の優越性を証明しようとした。また、各地に支部をつくり、会合を開き、仏典を読むといった動きが現れた。また仏教徒自身が学校をつくる動きもあった。1880年代にはアメリカで創設された神智協会という団体がスリランカを訪れ、仏教復興運動を支援した。とくにこの団体の指導者であったオルコット大佐(彼は南北戦争の功績によってこの称号を得ていた)は、分裂していた仏教僧の団体の統合や学校の設立に尽力した。

明石書店、杉本良男、高桑史子、鈴木晋介編『スリランカを知るための58章』P58

この神智協会というのがダルマパーラを考える上で大きなポイントとなってくる。

ここからは川島耕司著『スリランカと民族』を引用していく。

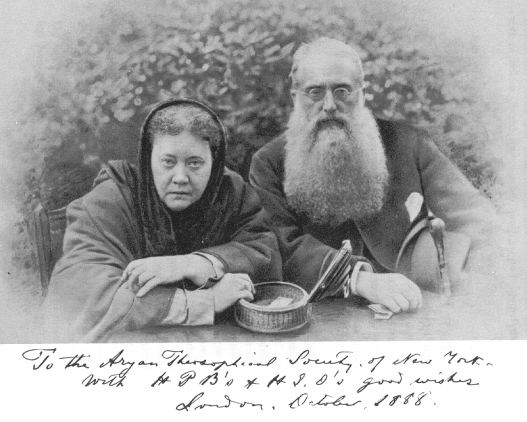

神智協会(Theosophical Society)は、一八七五年にへレナ・P・ブラヴァツキーとへンリー・スティール・オルコットが中心となってニューヨークで設立された団体である。この団体は特にその初期において明確な反キリスト教的な態度をとった。たとえばオルコットは設立大会において、キリスト教を偽りの宗教であると断じ、キリスト教との戦いを聴衆に訴えた。神智(Theosophy)とはその名のとおり神聖なる知恵を意味する。特に一七世紀に一般的になったものであるが、オカルト的、あるいは神秘主義的なものを探求しようとする試みのなかで使われた言葉であり、「秘教的知識」「霊的な科学」などとも呼ばれた。(中略)

オルコットらの神智協会は世界各地で支持者を獲得した。(中略)

インドにも多くの支部がつくられ、インド国内の支部数は一八八八年までに一二七になっていた。ヨーロッパやその他の地域において多くの人々が神智協会の活動に注目した理由の一つは、神智は宗教を扱いながらも宗教ではなく、さまざまな宗教の根源にあるものを見出そうとする営為であるとされたからである。神智の基本理念は、近代化、あるいは科学主義の発達のなかで、「因習的な宗教に対する不信」を感じつつも「粗野な唯物論」を受け入れることができなかった人々を引きつけていったのだと考えられている。

明石書店、川島耕司『スリランカと民族―シンハラ・ナショナリズムの形成とマイノリティ集団』P33

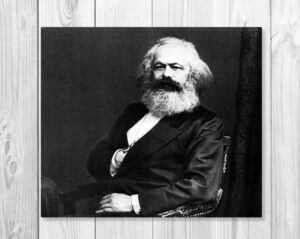

ここで重要なのが神智協会が「キリスト教を否定」し、「科学的、合理的な近代思考にも堪え得る真の知識(体験)」を標榜している点である。既存宗教に対して「科学的」という言葉を用いて批判していることに「おや?」と思われる方もおられるかもしれない。そう、これはマルクス主義を連想させる。マルクス思想伝播に絶大な貢献をしたエンゲルスの代表作『空想より科学へ』はまさに「科学的」という言葉を世界に印象付けた作品である。

19世紀中頃から20世紀にかけて、産業革命で技術革新が進んだヨーロッパにおいて伝統宗教は迷信の烙印を押され、科学的合理的なものが求められた時代状況があったのである。もちろん、その神智思想やマルクス思想が本当に科学的だったのかは別問題である。

そしてこのキリスト教に反発する神智協会はヒンドゥー教や仏教に強い関心を抱くようになり、その活動の中心をインドとスリランカに移すことになる。オルコットはスリランカで仏教を積極的に支援し、仏教学校を設立や仏旗の制定など大きな役割を果たすことになった。

実はこの神智協会は日本仏教にも大きな影響を与えており、あの鈴木大拙とも繋がりがあるのである。今や世界的にメジャーとなっている「ZEN(禅)」もこの神智協会との繋がりを無視できないのだ。

そんな神智協会と接触することで力を得ていったのがダルマパーラなのである。引き続き解説を見ていこう。

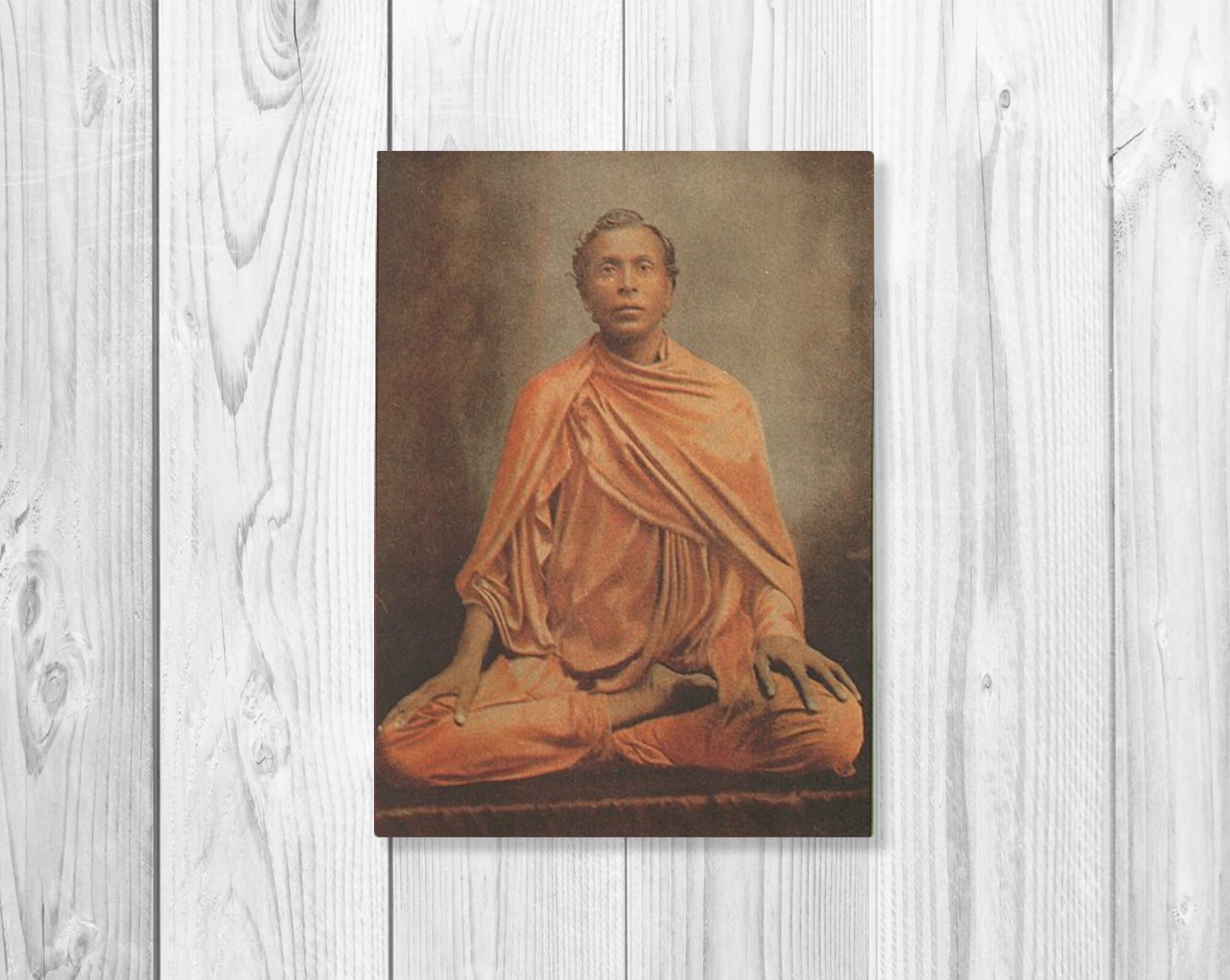

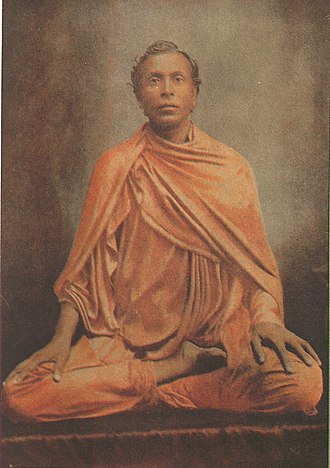

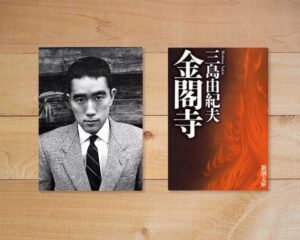

スリランカの仏教復興運動は、アナガーリカ・ダルマパーラによって一つの転機を迎えたと言えるかもしれない。彼は、仏教の復興や反キリスト教のみでなくシンハラ人としてのアイデンティティを大きく強調したという点で、彼以前に活動した人々たちとは大きく異なっていた。

アナガーリカ・ダルマパーラ(一八六四~一九三三)は、スリランカにおける最高位のカーストであるゴイガマの家に長男として生まれた。家業は裕福な家具商であった。このH・ドン・カロリスという名の会社は一八六〇年に創設され、今でもスリランカの主要な家具会社の一つである。この会社の創設者であるダルマパーラの父は、他の多くのシンハラ人仏教徒の実業家たちとともに、仏教復興運動の財政的基盤を支えていた。当時はほとんどの教育機関はキリスト教系のものであったので、ダルマパーラもまた、カトリックやイングランド国教会系の学校などで教育を受けた。しかし、こうしたミッションの学校への反発のなかで、彼は次第に前述のグナーナンダやスマンガラといった仏教僧や神智協会の活動に大きな関心を払うようになった。

ダルマパーラは一八八四年には仏教徒神智協会に参加し、セイロン政庁の教育局で書記の仕事をしつつ、協会活動を行った。一八八六年には政庁職を辞し、以後、協会の活動に専念するようになった。その後彼は、オルコットや神智協会とは一定の関係を保ちながらも、次第に独自の活動を始めるようになった。一八九一年には大菩提会(Maha Bodhi Society)を創設したが、この協会の主要な設立目的は、インドのブッダガヤに世界各国の仏教徒を収容する仏教僧院と大学をつくり、また英語やインドの諸言語で仏教文献を出版することであった。その支部はスリランカにもつくられ、ダルマパーラの思想を伝えるのに大きく貢献した。

明石書店、川島耕司『スリランカと民族―シンハラ・ナショナリズムの形成とマイノリティ集団』P42-44

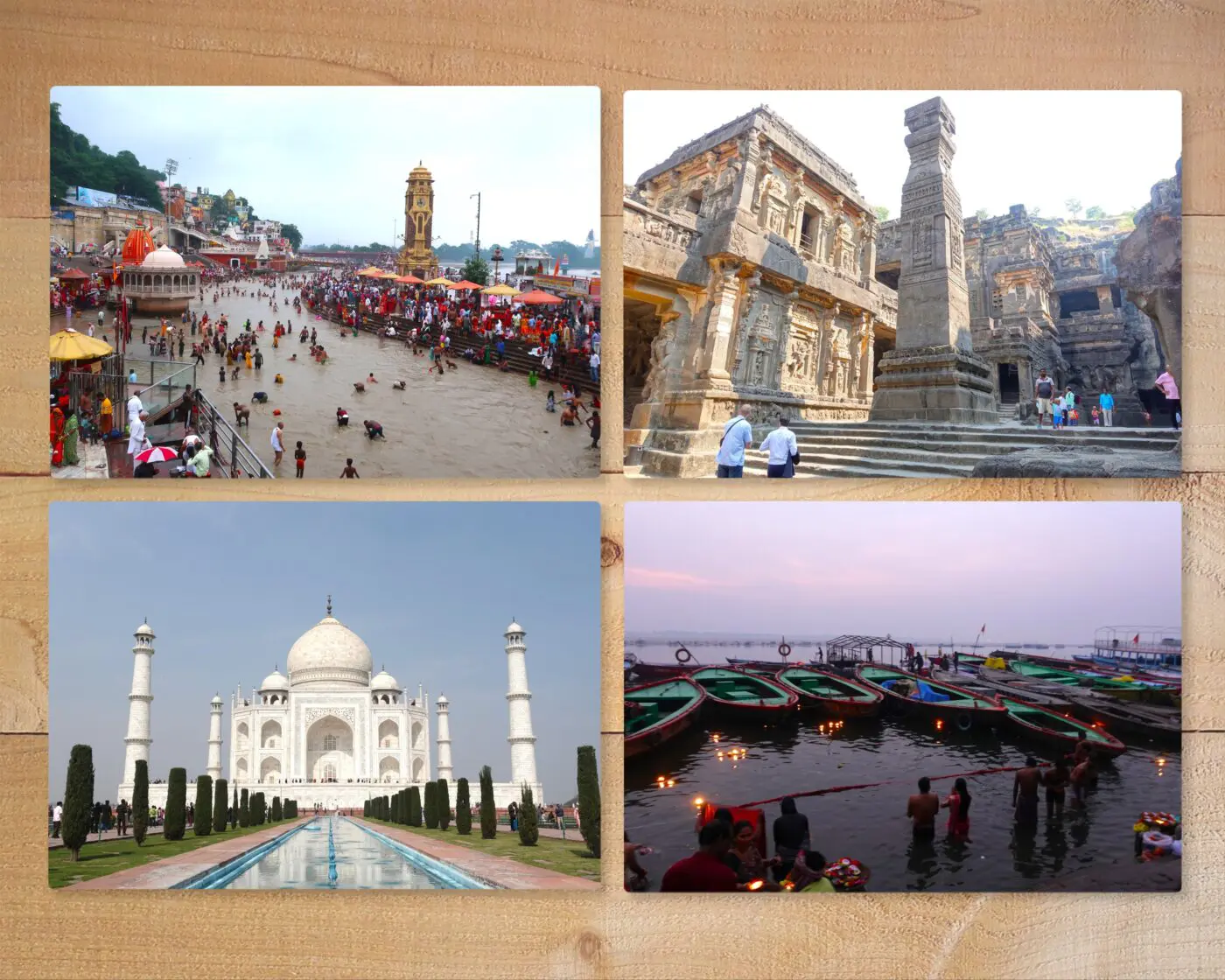

この引用の後半に述べられたように、ダルマパーラはブッダガヤの奪還運動に大きく関わることになる。後のインド仏跡の記事でお話しするが、ブッダガヤはヒンドゥー教徒の街であり、仏教聖地としてのブッダガヤは当時存在していなかったと言ってもよい。そんなブッダガヤをヒンドゥー教徒の手から取り戻すことをダルマパーラは目指したのである。

ただ、前島訓子著『遺跡から「聖地」へ—グローバル化を生きる仏教聖地』でも語られているのだが、そもそもヒンドゥー教徒が住んできた街を「奪い返そう」というのはかなり無理がある主張である。そこに住んでいたヒンドゥー教徒に出て行けと言っているようなものなのだ。この辺りの問題についても私は後にお話しするつもりである。

そして次の箇所でダルマパーラについての核心的な解説が語られる。

ダルマパーラは仏教復興に尽力したとしてよく知られているが、シンハラ・アイデンティティを強力に主張した人物でもあった。彼はシンハラ人という言葉を頻繁に使った。

彼によれば、たとえば、「シンハラ人はアーリヤ人」であり、「優越した人種」に属しているのであり、「シンハラ人の芸術は……いかなる形においてもギリシアやぺルシアといった外来の影響に汚染されていない」ものであった。あるいはスリランカは「輝く美しい島」なのであるが、それはシンハラ人の手によってつくり上げられたのであった。そしてこの優れたシンハラ人の文化や社会をおとしめているのは、外国人、あるいは「外国人的」(para)とされるあらゆるものであった。

実際、ダルマパーラの敵意は非シンハラ人すべてに向かったようにみえる。それは、たとえば「キリスト教やイス一ム教の宣教師」であり、あるいは「イギリス人によって連れて来られた南インドのアウトカースト」であり、ムーア人たち(marakkala)、マラヤーリ人(kocci)たち、タミル人たち(demala)、そしてバーガーたち(lansi)であった。

さらにまた、彼の敵意はイギリス人がもち込んだ酒類、あるいは「下劣で卑しい白人」(para suddho)であるイギリス人そのものにも向けられた。ダルマパーラはシンハラ人たちに、目を覚まし、団結し、愛国的であるように訴えた。そして過去の偉大な人々、つまり侵入者たちと戦い、「血の川をつくり」、「この国をシンハラ人のためのものとなし続ける」ために死んでいった「一〇〇万人以上の人々」を思い描くよう要求した。

明らかにダルマパーラの思想の基底にあったのは、仏教を中核とするシンハラ人の歴史、伝統、文化、あるいは人種的起源の優越性であり、純粋性と彼が信じるものであった。

そして、そのように優れた民族を衰退させた「外国的」なものへの嫌悪や侮蔑、敵意であった。

これはつまり、ダルマパーラにとってはスリランカの仏教復興運動は単に宗教的境界に関するものではなく、民族的な境界にかかわるものでもあったということでもある。彼の思想のなかでは「シンハラ人対非ンンハラ人」という民族的対立は、「仏教対キリスト教」という宗教的対立と同様に大きな位置を占めていた。

これはつまり、ジョン・ロジャーズが言うように、宗教が二次的なアイデンティティとなり、人種または民族が根底的社会的区分としてこの時期に大きく受け入れられるようになったということなのかもしれない。いずれにしても、一九世紀の終わりに近づく頃から「非仏教的」で「非シンハラ的」なものへの攻撃はさまざまな形で、さまざまなコミュニティに向かってなされていくことになった。そうしたなかでいくつかの対立や暴動が起こったのである。

明石書店、川島耕司『スリランカと民族―シンハラ・ナショナリズムの形成とマイノリティ集団』P44-45

ダルマパーラがなぜこうも「シンハラ人」以外を憎み、敵として見なしたかはそう簡単な話ではない。以前の記事でも述べたように、人間にはひとりひとり文脈がある。ダルマパーラも例外ではなく、スリランカの歴史における様々な要因が彼を動かしたのだ。ダルマパーラの文脈をここで語るには丸一冊の本が必要だ。もしこのダルマパーラに興味のある方はぜひ杉本良男著『仏教モダニズムの遺産』を読んでほしい。まさにこの本はダルマパーラの伝記的な解説やその思想、社会への影響などが詳しく説かれている。

いずれにせよ、こうしてスリランカにおいては仏教がナショナリズムと一体化し、民族紛争の火種となった。この後スリランカでは民族対立が激化しテロや小競り合いが頻発することになる。もはや仏教は平和の教えではなく、シンハラ人の聖戦イデオロギーとして喧伝されることになってしまうのだ。

もちろん、ダルマパーラ自身も過激思想一辺倒だけではなかったし、スリランカ仏教徒が皆そうした過激思想を熱烈に奉じていたわけではない。ほとんどはそのような過激思想とは別だっただろう。しかし集団として一旦動き始めた流れを止めることは極めて難しい。群集心理ではないが、集団の恐さは日本人も痛いほど知っているのではないか。一人一人がどう思おうが如何ともしがたい流れがあったのは否定できない。

また、私達日本人にはなかなか実感できないこととして、インド・スリランカには長きにわたって植民地として支配されてきた歴史がある。その苦悩の歴史が独立運動や政治運動にも当然強く関わってくる。ダルマパーラのシンハラ仏教ナショナリズムもまさにそうした文脈から生まれてきている。ダルマパーラの仏教は単に仏教だけの問題ではないのである。

宗教のせいだけで戦争や紛争が起こるのではない。たしかに宗教はその原因の一つではあるかもしれないが、そこには様々な要因が重なりあっているのである。宗教はその隠れ蓑やスケープゴートになりやすいのだ。さらに言えば、宗教は戦争や対立を煽るための道具として利用されてしまうのである。

僧侶として、宗教者として誠に心苦しいがこれが悲しい事実なのだ。宗教には人を救う力があると私は信じている。しかしその力は同時に争いの道具にも使われうるものなのだ。現実を受け止めなければならない。問題はその上で私達がどう生きるかである。

だからこそ私ははるばるスリランカ北部のジャフナまでやって来たのだ。

私はどうしてもここに来なければならなかったのである。

シンハラ人と戦うことになったタミル人の街であり、内戦中、最も激戦となった街のひとつであるジャフナ。

私はここで仏教と内戦についてどうしても考えたかったのである。

次の記事ではスリランカ内戦とシンハラ仏教ナショナリズムと連動した仏教聖地の整備についてお話ししていく。これまで見てきたアヌラーダプラの遺跡がどのようにして現在の姿になったかがここで明らかになる。きっと皆さんも驚くことになるだろう。

主な参考図書はこちら↓

仏教モダニズムの遺産:アナガーリカ・ダルマパーラとナショナリズム

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント