目次

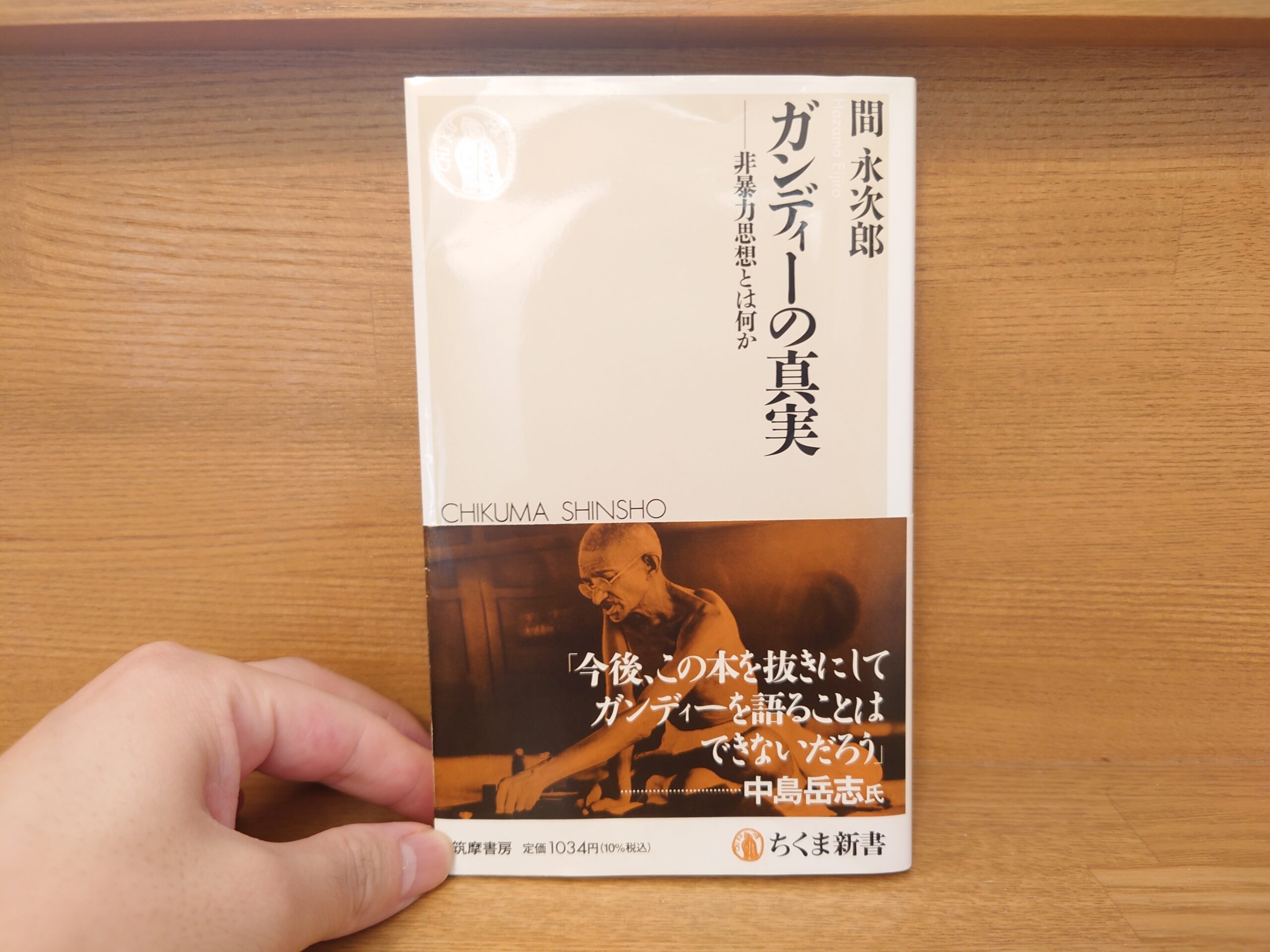

間永次郎『ガンディーの真実―非暴力思想とは何か』~ガンディーの人柄や思想の核を知るのにおすすめの参考書!

今回ご紹介するのは2023年に筑摩書房より発行された間永次郎著『ガンディーの真実―非暴力思想とは何か』です。

早速この本について見ていきましょう。

贅沢な食事をしないこと、搾取によってつくられた服を着ないこと、性欲の虜にならないこと、異教徒とともに生きること、そして植民地支配を倒すこと――。ガンディーの「非暴力」の思想はこのすべてを含む。西洋文明が生み出すあらゆる暴力に抗う思想・実践としての非暴力思想はいかに生まれたのか。真実を直視し、真実と信じるものに極限まで忠実であろうとしたガンディーの生涯そのものから、後の世代に大きな影響を与えた思想の全貌と限界に迫る。ガンディー研究を一新する新鋭の書!

Amazon商品紹介ページより

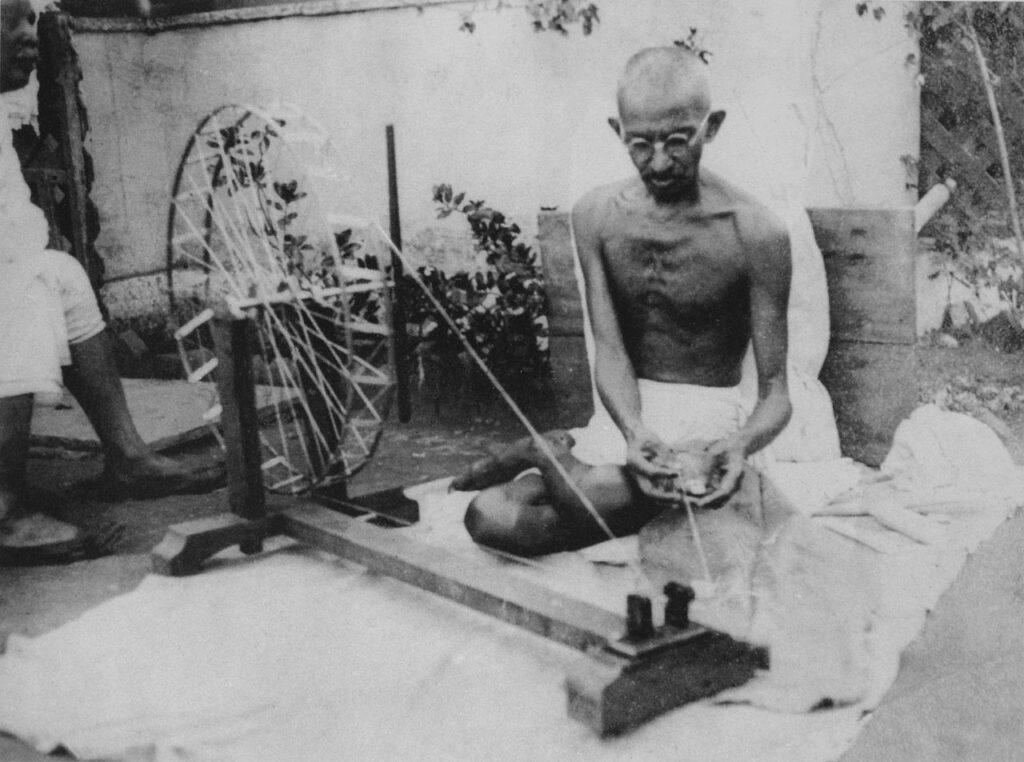

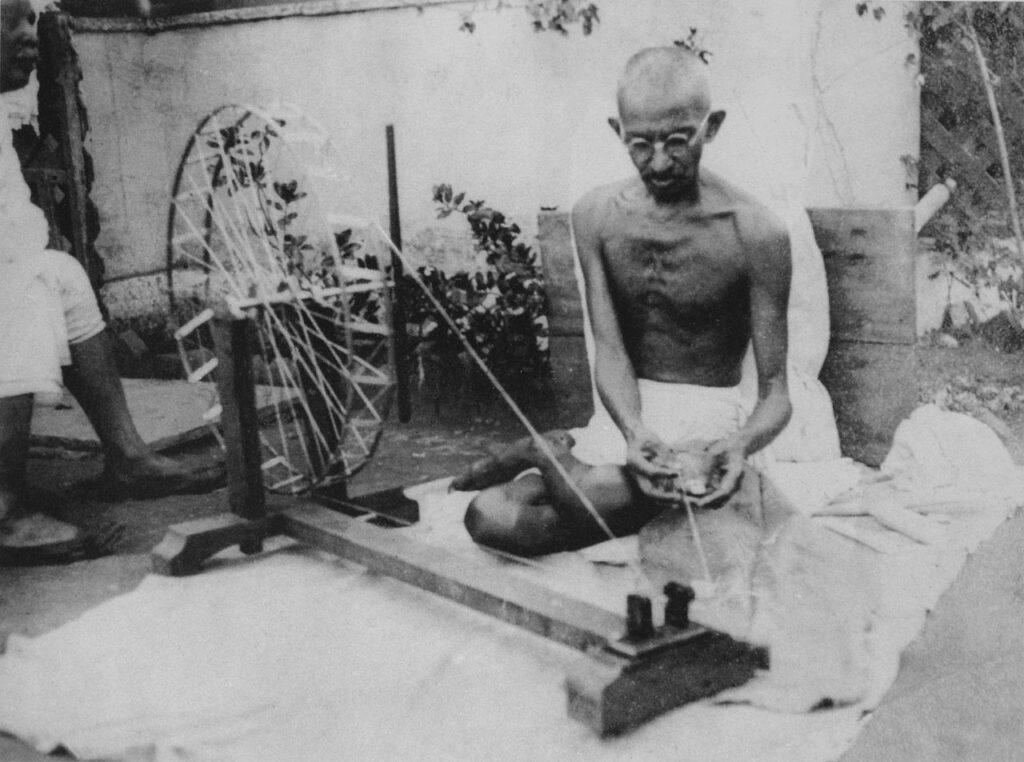

糸車を廻すガンディー(1869-1948)Wikipediaより

糸車を廻すガンディー(1869-1948)Wikipediaより

マハトマ・ガンディーといえば誰もが知るインド独立に大きな役割を果たした偉人中の偉人です。

本作『ガンディーの真実―非暴力思想とは何か』はそんなガンディーの思想や人柄、そして社会に与えた影響についてわかりやすく見ていけるおすすめの参考書になります。

ガンディーの有名な「非暴力」は私達もよく知る言葉です。しかしこの「非暴力」がはたしてどういうものなのかというのが実はあまり知られていない、いや誤解すらされている。そんな問題提起が本書ではなされていきます。

特にガンジーの宗教観、そして家庭問題について説かれる第5章、6章は衝撃的です。私も「え?そうだったの!?」と驚いてしまいました。

ただ、この本は単なるゴシップのようなものではありません。ガンディーの思想や人柄を様々な資料によって明らかにしていきます。著者は本書における立場について終章で次のように述べています。

これまでの本書の議論全体を鑑みた上で、ニ一世紀の現代において重要なことは、ガンディーの非暴力思想の盲目的受容ではなく、その批判的継承にあると言えるだろう。

筑摩書房、間永次郎『ガンディーの真実―非暴力思想とは何か』P271

まさに本書は聖人化されたガンディーを盲目的に称えるのではなく、批判的に考察していきます。

「批判的」というと相手を否定したり貶めたりするように感じる方もおられるかもしれませんが、「批判」は「中傷」とは違います。

事実や資料に即して何が正しいか正しくないかを冷静に考察していくのが「批判」です。

ガンディーはまぎれもなく偉人です。ですがいくら偉人といえどガンディーも一人の人間です。欠点や失敗した体験も当然あります。その逆に今まであまり顧みられなかった彼の偉大さも存在しています。

通俗的に語られる聖人ガンディーの奇跡のような偉業をそのまま盲目的に信じるのではなく、彼の思想や業績を一歩引いた目で見ることの大切さを本書で学ぶことになります。

先ほども申しましたが私は本書第5章、6章を読んで強い衝撃を受けました。これまでのガンディー観が変わってしまったほどです。

特に第6章の家族の問題は浄土真宗の開祖親鸞聖人とその子善鸞の関係性を連想してしまいました。もちろん、違いもあるのですが偉大過ぎる父とそれを追いかける子の問題はいつの世も難しいものがあるのだなと感じました。

ここではそのことについてはお話しできませんがぜひ本書を読んで確かめて頂けたらと思います。この本ではそうしたガンディーの意外な側面と、改めて彼の偉大さ、強靭な精神力について知ることになります。本書の「偉人に対するアプローチ」はあらゆる場面においても重要であると私は感じています。素晴らしい作品です。ぜひぜひ皆さんも手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「間永次郎『ガンディーの真実―非暴力思想とは何か』~ガンディー人柄や思想の核を知るのにおすすめの参考書!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

ガンディーの真実 ――非暴力思想とは何か (ちくま新書)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

小尾淳『近現代南インドのバラモンと賛歌』あらすじと感想~タミル人とバクティ信仰。南インドの文化を...

インドの宗教や文化について数多くの本はあれど、南インドの音楽に特化して書かれた本は貴重です。私もこの視点からインド文化を考えたのは初めてのことでとても新鮮な気持ちでこの本を読むことができました。

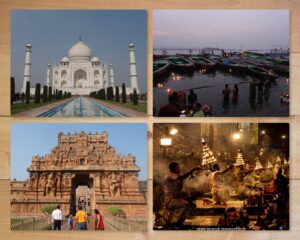

私自身、最近ガンジス川上流の聖地ハリドワールやリシケシでヒンドゥー教の祈りの音楽を聴くことになりました。

そのメロディーが今でも耳に残っています。なぜか忘れられない印象的なメロディーでした。初めて聴く私ですらこうなのですからインドの方にとったらどれだけ愛着のあるものだったことでしょう。

本書は当時の音楽家達やその音楽について語られるのでかなりマニアックですが、北インドとは異なる南インドならではの空気感が感じられる興味深い作品です。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

渡辺研二『ジャイナ教 非所有・非暴力・非殺生―その教義と実生活』概要と感想~仏教との比較も興味深い...

この本ではジャイナ教の基本的な教義や成立の背景などをわかりやすく知ることができます。

特にこの本ではジャイナ教が生まれてくる背景としての六師外道についても詳しく知れるのがありがたかったです。

関連記事

あわせて読みたい

森本達雄『インド独立史』あらすじと感想~イギリス植民地支配の歴史とガンディーの戦いを知れる名著!

この本を読むと、日本が明治時代に植民地にならなかったという事実に改めて驚くしかありません。もし植民地になっていたら・・・とぞっとします。

この本はたしかに重いです。ですがとても大切なことを学ぶことができる名著中の名著です。

あわせて読みたい

W・ダルリンプル『略奪の帝国 東インド会社の興亡』あらすじと感想~現代への警告!大国インドはなぜイ...

この本はあまりに衝撃的です。読んでいて恐怖すら感じました。圧倒的な繁栄を誇っていたムガル帝国がなぜこうもあっさりとイギリスの貿易会社に屈することになってしまったのか。この本で語られることは現代日本に生きる私たちにも全く無関係ではありません。この本はまさに私達現代人への警告の書とも言えるでしょう。

あわせて読みたい

『バガヴァッド・ギーター』あらすじと感想~現代にも生き続けるヒンドゥー教の奥義!大乗仏教とのつな...

やはり仏教もインドの思想や文化の枠組みの中で生まれたのだなということを強く感じました。もちろん、それはインド神話から仏教への一方通行ということではなく、お互いが影響し合ってのことだと思います。

仏教を学ぶ上でもこれは大きな意味がありました。

あわせて読みたい

鈴木真弥『現代インドのカーストと不可触民』あらすじと感想~デリーの清掃カーストから見る差別の実態とは

この本はデリーの清掃カーストを切り口にインドのカースト差別の実態について見ていく作品です。

次の記事で紹介する佐藤大介著『13億人のトイレ 下から見た経済大国インド』と合わせてぜひおすすめしたい作品です。

あわせて読みたい

池亀彩『インド残酷物語 世界一たくましい民』あらすじと感想~カースト制度の根深い闇。大国インドの現...

この本は現代インドにおけるカースト制について語られる作品です。この本は著者の現地での調査に基づいた貴重な記録です。机の上で文献を読むだけでは知りえない、リアルな生活がそこにはあります。

圧倒的な成長を見せるインドの影をこの本では知ることになります。

あわせて読みたい

シューマッハー『スモール・イズ・ビューティフル』あらすじと感想~仏教経済学を提唱!経済成長至上主...

シューマッハーはイギリスを拠点にした経済学者で、際限なく拡大する経済に警鐘を鳴らし、自然との共存を前提とした経済に移行することを提唱しました。

そしてなんと、シューマッハーは「仏教経済学」なるものをこの本で説きます。仏教的な世界の見方を通して持続可能な経済を求めていく、そうした説を彼は提唱するのです。

西欧をまるまま「理想視」する傾向が未だに強いように感じる昨今、こうした問題提起を与えてくれる本書はとても貴重なものなのではないでしょうか。ぜひおすすめしたい一冊です。

あわせて読みたい

サティシュ・クマール『君あり、故に我あり』あらすじと感想~ジャイナ教の視点から見た共存共生の人生...

サティシュ・クマールの思想は世界を様々なつながりから見ていく広い視野が特徴です。これは読んで頂ければすぐにわかると思います。決して難しいことは書かれていません。むしろその読みやすさに驚くと思います。ですだだからといってその教えが浅くて軽いものだということは決してありません。その教えの深さに思わず頭が下がるほどになることは間違いありません。

これはものすごい名著です。ぜひおすすめしたい1冊です。

コメント