(41)天才ベルニーニの死~よきカトリック教徒として生き、死のうとした巨匠の姿に学ぶ

【ローマ旅行記】(41)天才ベルニーニの死~よきカトリック教徒として生き、死のうとした巨匠の姿に学ぶ

ついにここまでやってきた。ベルニーニの生涯を辿りながら彼の作品をこれまで見てきたが、ベルニーニは1680年、81歳で命を終える。

当時としてはかなりの長寿だ。しかもそのぎりぎりまで作品を制作していたという驚異のバイタリティーである。

そしてやはり彼の最期もまた並のものではなかった。彼はその死の瞬間に至るまで圧倒的な人物だったのである。

今回の記事ではそんなベルニーニの死への旅立ちについて見ていきたい。

よき死のために準備をしていたベルニーニ

こうしてべルニーニは死の扉の前までやってきた。べルニーニの死、そこにはべルニーニという人間、その人生、そして彼が生きた社会と時代とが集約的に現われている。つまり、死においてもべルニーニは時代をよく体現しているのである。

彼は死を人間の最も厳粛な定めと受けとめ、そのためイエズス会の教えに耳を傾け、また彼自身死について思いをめぐらせた。だがそれだけでなく、彼はよき死を迎えるべく万事を準備したのである。

その文字どおりカトリック教徒としての死は、一六六七年八月二日に剣を脇腹に刺して自殺したボㇽロミーニの死とは対極をなしている。ボㇽロミーニの死についてここで詳説する余裕がないのは残念だが、二人の天才の死は、あらゆる点におよぶ二人の対照を最も端的に表わしているように思われる。

かつてべルニーニのルーヴル宮のプランが中止された時、おそらくフランスから流されたのだろうといわれるが、ベルニーニが自殺を考えているという噂が広まったことがあった。その時クリスティーナ女王は、べルニーニはそうした人間ではないと思う、と書簡に記しているが、まったくそのとおりだった。べルニーニの死は自殺という概念からは最も遠いものだったからだ。

そのべルニーニの死については、息子ドメニコが詳細に伝えている。ドメニコは父が世を去った時には二十三歳になっていたから、その内容は充分信頼に足ると思われる。それによれば、べルニーニは一六八〇年一一月に病に倒れ、微熱が続いた後、卒中の発作におそわれて、同月二八日の未明に世を去ったのである。べルニーニの死を客観的に記せば、これだけのことである。しかし、彼の死の過程はずっと以前から始まっていた。

ドメニコが伝えるところによれば、べルニーニは四〇年間イエズス会の総本山ジェズに出掛けて善き死同信会が主催して毎週金曜日に行われた祈とうに参加し、また週に一度は聖体を拝受したのである。

この善き死同信会というのは一六四四年に創設された信者の集まりだが、これが組織された背景には、一六二〇年に出版された、イエズス会の総長を務め神学者としても名高かったべㇽラミーノの著書『善く死する術について』の影響があるといわれる(べルニーニは若い時に、ジェズ内に作られたべルラルミーノの墓のために彼の肖像を制作している。これには言及しなかったが、モントーヤの肖像と並ぶ初期肖像の代表作である)。

このべルラルミーノの著書は、『善く死する術』という十五世紀後半から広くヨーロッパ中に流布した書物を再考し、再評価したものだと考えられる。善く死ぬための心得と実際的なアドヴァイスを記したこの一五世紀の書物を、同信会を通じてべルニーニか知っていたことは疑いない。そればかりか、ドメニコの伝えるところによれば、彼は聖フィリッポ・ネーリが創設したオラトーリオ会の司祭だった甥のフランチェスコ・マルケーゼをよく招いて、死についてつっ込んだ議論をしたという。

このフランチェスコ・マルケーゼはニ〇冊以上の著書を残した教養のある人物だが、その著書の中にも『善き死への準備』という一書があるのである。べルニーニが宗教の問題についても非常に鋭い反応をしたことは、イエズス会の総長オリーヴァ師自身が認めていることだ。その彼が長い間死について考え、甥と論じ合い、そして教皇その人やオリーヴァ師をはじめとする識者の助言を仰いで、自らの死に備えたのである。

こうしたベルニーニの死への準備が、一六七〇年、つまり実際の死より一〇年も前にすでに充分成熟していたことは、同年に出版されたマルケーゼの『罪人の唯一の望み』という本の口絵として用いられている銅版画《キリストの血》から推測できる。これは空中に浮遊する十字架上のキリストを描いた版画であるが、この版画ではキリストの血はとめどなく流れ落ちて大海となってひろがっており、そこには嘆きの聖母も描き込まれている。我々の目にはまことにファナティックに映る版画だが、この版画の図像は、善き死同信会や甥フランチェスコが抱いていた聖体の秘蹟と嘆きの聖母を強調する宗教観とも、また『善く死する術』の忠告とも符合するといわれる。

つまりべルニーニがこうした版画を制作したのも、彼の死への準備の一環であると考えられるのだ。

実際彼は、死の床につくと、ベッドの傍らに《キリストの血》を描いた絵画を祭壇のように置かせたと伝えられる。これはこの版画に基づいて描かれた作品だと考えられるのである。べルニーニはこうした絵画を用意する他にも、ミサに通ったり、『善、死する術』の忠告にあるように慈善に努めたりした。

だが彼の死への準備で最も驚くべきは、彼が甥フランチェスコと打ち合わせて、臨終の床にあって言葉を失った時のために、手まねと目の動きで意思を伝える方法を考案したことである。実際にこれは、彼が話ができなくなった時に用いられ、人々を驚かせたとドメニコは記している。ベルニーニがこのような努力までして自分の気持を表現しようとしたのは、『善く死する術』が救済のために重要と説く最後の尋問に備えるためだったと解釈されている。

このように晩年のべルニーニか絶えず死を想ったという事実は、彼がよきカトリック教徒だったことの証だといえよう。しかしそれと同時に、我々はべルニーニという人間がいかに強靭な生命力を内に秘めていたかを感じずにはおれない。

そして周到な死の計画を見事に実行した様を見ると、彼のもう一つの神授のカ、すなわち強固な意志の力を思い知らされる。つまるところ、べルニーニは死においても個性的で、かつバロック的な優れた芸術家だったのである。

その死は、彼が自ら書いて自ら演じたコメディーのようであり、またデッサンとクレイ・モデルで周到に準備した彫刻作品のようでもある。現実とフィクションの、そして人生と芸術の境をとり払おうとしたべルニーニらしい死だといえよう。

ドメニコによれば、死の床で右手が麻痺した時、べルニーニは「死の前でも、人生で長い間働いてきたこの腕が少し先に休むのは当然だ」と語ったという。そうしてべルニーニは、結局一五日間病の床につき、最後に教皇の特使から教皇の祝福を受けて息をひきとる。一六八〇年一一月ニ八日、八十二歳の誕生日まであと九日であった。

彼の遺体はサンタ・マリア・マッジョーレに安置され、多くの人々の告別の訪問を受けてから、同教会の一族の墓に納められた。この一族の墓は今日もサンタ・マリア・マッジョーレに残るが、べルニーニ個人の墓碑はない。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P217-221

少し長くなったがいかがだろうか。このような死を迎えた人物がこの世にたしかにいたのである。

ベルニーニの作品を放蕩的・官能的だと茶化す人がいたこともこの旅行記では見てきたが、こうした生き様、死に様を見れば明らかにそうではないことがわかると思う。彼の人生には「よきカトリック教徒としての生」が目指すべきものとしてはっきりと存在していたのである。

彼はイエズス会の総本山ジェズ教会(写真上)にも足しげく通っていた。そしてそこの高僧たちとも積極的に死について議論している。それに元々彼はイエズス会の創始者イグナティウス・デ・ロヨラの瞑想指南書である『霊操』やトマス・ア・ケンピスの『キリストにならいて』も愛読し、実践していた。これについては「(32)イエズス会総本山ジェズ教会と創始者イグナティウス・デ・ロヨラの『霊操』の瞑想法を彫刻に取り入れたベルニーニ」の記事でお話ししたのでここではこれ以上はお話ししないが、彼が単にビジネスとして芸術作品を作っていたのではなく、「よきキリスト教徒」としての人生をかけて創作活動に打ち込んでいたことがよくわかるのである。

そして「周到な死の計画を見事に実行した様を見ると、彼のもう一つの神授のカ、すなわち強固な意志の力を思い知らされる。つまるところ、べルニーニは死においても個性的で、かつバロック的な優れた芸術家だったのである。」と語られたように、彼の並外れた精神力にはやはり驚くしかない。

バロックの王と呼ばれるにふさわしい圧倒的なスケールの持ち主がベルニーニだったのである。

おわりに~「ベルニーニはローマのために生まれ、そしてローマはベルニーニのためにあった」

我々の目には、べルニーニは天性の技量とともに創造的知性と強い意志、そして集中力とに恵まれ、生涯豊かな創造力を保ち続けた真に偉大な天才、また類例がないほど彼の生きた時代を表現しえた天才と映る。つまり、かつてジョットやドナテㇽロ、そしてミケランジェロがそうであったように、べルニーニは彼の時代に君臨した、まったくイタリア的な巨人美術家だったのである。

それでは、他の天才たちにくらべて、どのような点でべルニーニは際立っているといえるのだろうか。それは、彼の想像力の豊かさと実行力のすばらしさだと筆者は考える。実際、イメージがもつ喚起力に対する彼の鋭敏な感覚は、現代に生まれれば疑いなく偉大な映画監督か、あるいは映像作家になったにちがいないと思わせるほどのものである。だからべルニーニの作品に偏見なく接するならば、彼がある意味では現代芸術にも通ずる、視覚芸術の偉大な実験者だったことが理解されよう。

またべルニーニは、生涯に多くの大プロジェクトを手がけるという幸運に恵まれたが、ここで称讃すべきはそれらを見事に完成させた、彼の並外れた実行力と統率力である。彼のこの横溢する想像力と超人的な実行力がなかったならば、ローマは今日の魅力をもちえなかったといわざるをえない。それゆえ今後も、べルニーニの名はローマという都市とともに称讃され続けるにちがいない。一人の美術家にとって、これ以上名誉なことがあろうか。

そしてベルニーニとローマのこの深い結びつきを思う時、我々はウルバヌス八世の言葉が的中したことを知るのである。べルニーニはローマのために生まれ、そしてローマはべルニーニのためにあったのだと。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P225

「べルニーニはローマのために生まれ、そしてローマはべルニーニのためにあった」

これまで20本以上の記事にわたってベルニーニの作品を見てきた。ローマの数多くの建築や彫刻がベルニーニによって生み出され、そしてそれらの影響の下現在にも残るローマが形作られてきたのである。ベルニーニがいなければ劇場都市ローマも存在しえなかったのだ。

そしてベルニーニの作品を追っていくと、そこに必ずローマ・カトリックの姿も現れる。そしてそのさらに遠景にはルターの宗教改革によって生まれたプロテスタント勢力の存在も見え隠れしてくる。

なぜ16世紀、17世紀にローマが美の殿堂となりえたのか。サン・ピエトロ大聖堂のような圧倒的なスケールの芸術が生まれるにはこうした世界規模の社会情勢も絡んでくる。

ベルニーニを学ぶことはローマ・カトリック、プロテスタント、いや、宗教、人間そのものを学ぶことにも等しい。ベルニーニの劇的な芸術家人生を辿ることでそれこそ圧倒的なスケールの人間世界が見えてくるのだ。

宗教は宗教だけにあらず。バチカンの複雑怪奇な政治事情もこの旅行記を通してほんの少しだけお伝えした。これはバチカンだけではなく、宗教全体に関わる問題でもある。私は僧侶だ。私も宗教に携わる人間として宗教とは何かという問題をこれまでずっと考え続けてきた。そういう意味でもローマという宗教都市を学ぶことができた今回の旅は非常に有意義なものであった。

私はローマが好きだ。どうもこれはすっかり魅了されてしまったらしい。この記事を書いている今もすでに再訪したくてたまらない気持ちになっている。

ローマは何の予備知識がなくとも圧倒的に楽しめる素晴らしい都市だ。だが、そこに秘められた歴史を知ればもっと楽しめることは間違いない。

この旅行記がその一助となればこんなに嬉しいことはない。

私は石鍋真澄の『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』を旅のお供にローマを巡った。そしてベルニーニに関しては『ベルニーニ バロック美術の巨星』をそれこそしゃぶるように何度も何度も読み返した。この二冊はローマ観光における最強の手引書だ。ぜひ皆さんにもおすすめしたい。

ローマやルネサンスについてのおすすめの本は以下のカテゴリーページで紹介しているので興味のある方はぜひ参考にして頂ければと思う。

ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック

イタリアルネサンスと知の革命

では、次の記事でこの旅行記のテーマであった「ドストエフスキーは劇場都市ローマをどう思うか」ということを考えてこの旅行記の結びとしたい。

続く

主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

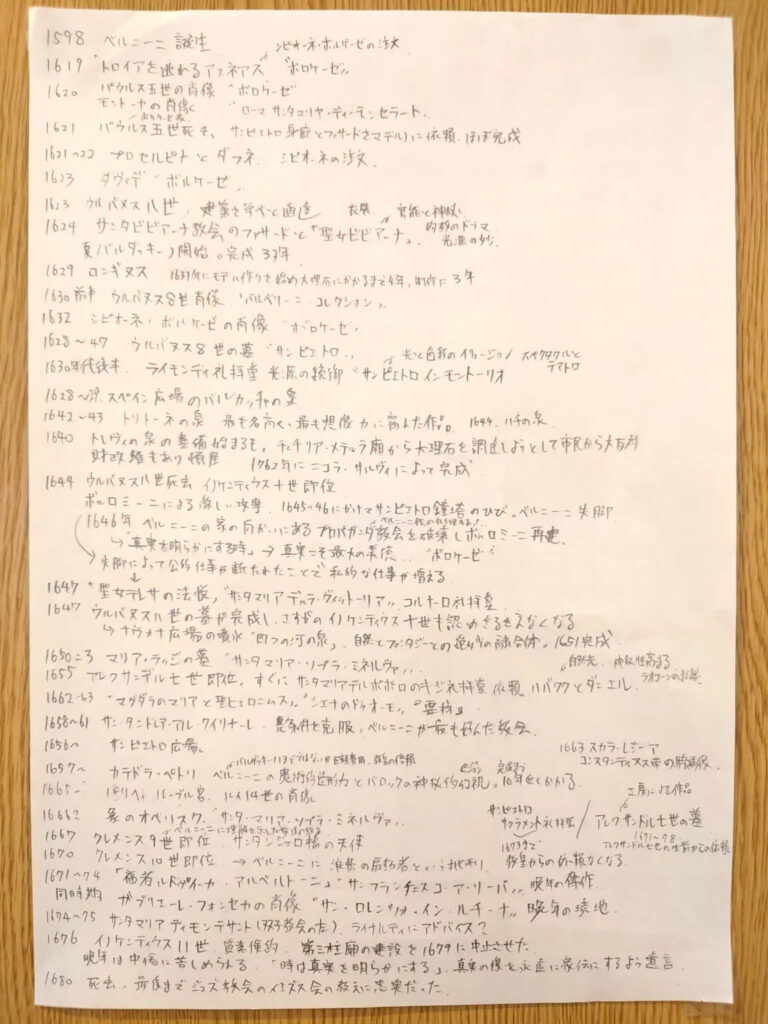

※以下の写真は私のベルニーニメモです。参考にして頂ければ幸いです。

前の記事はこちら

関連記事

コメント