(34)サン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂を訪ねて~ベルニーニのライバル、ボッロミーニの傑作建築!

【ローマ旅行記】(34)サン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂~ベルニーニのライバル、ボッロミーニの傑作建築!

前回の記事「(33)サンタンドレア・アル・クイリナーレ聖堂~ベルニーニのパンテオンたる、建築の最高傑作!」ではベルニーニの傑作建築サンタンドレア・アル・クイリナーレ聖堂を紹介したが、実はその聖堂から150メートルほどの距離にベルニーニのライバル、ボッロミーニの傑作建築が立っている。

私もベルニーニのサンタンドレア・アル・クイリナーレとセットでこの聖堂を拝観した。

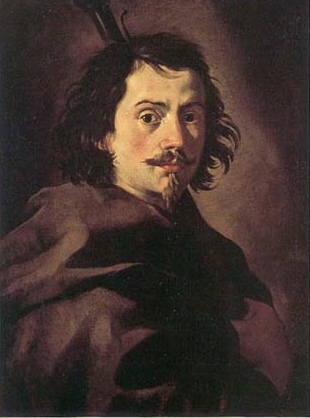

ボッロミーニについては「(26)ベルニーニの挫折と失脚~パトロンウルバヌス八世の死と鬼才ボッロミーニの台頭」の記事で少しお話ししたが、ベルニーニとは真逆の性格、作風の持ち主でベルニーニ失脚の折には激しいバトルを演じた男でもある。だがその才能は紛れもなく突出しており、鬼才というにふさわしい独創性に溢れた建築家だった。そんなボッロミーニの傑作とベルニーニの傑作がほぼ隣同士に立っているというのは奇跡というほかないだろう。

では、その傑作サン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂についての解説を見ていくことにしよう。

ボッロミーニの傑作サン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂(サン・カッリーノ聖堂)

このファサードを見て最初に感ずるのは、それが建築とも彫刻ともつかない、両者が不思議に融合した作品だということではあるまいか。そして、じっと見入っていると、その湾曲する曲線と、細部のどことはなしの律動感が共鳴し合って生まれる、うねりといってもいいようなダイナミックな動きが、われわれをとらえるようになる。全体に息苦しいほどの密度をもった作品だ。

ボッロミーニが古代からルネッサンスへと受け継がれた古典的建築の伝統を破って、むしろ中世の石工の伝統に基礎を置いた、ということはしばしば指摘される。それは後で触れるように、主にプランについていわれるのだが、しかし、私がボッロミーニの建築に中世的なものを感じる、もう一つの側面がある。それは、建築に施された装飾なのだ。

たとえば、葉が奇妙に入り組んだ柱頭だけでなく、窓の回りを囲んでいる、王冠をいただくシュロの葉や、壁寵の両脇につけられた天使のモティーフ、あるいはその壁寵を飾っている、光とシュロを図案化した装飾などを見ていただきたい。このような建築と彫刻は、中世美術に通ずるものではないだろうか。そして、そのファンタジーは、同時にアール・ヌーヴォーを連想させなくもない。ともあれ、見る者を恍惚とさせる、こうした建築の細部が、ボッロミーニの最大の魅力の一つであることは確かだ。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P265-266

そして引き続きこの聖堂の内部について石鍋真澄は次のように述べる。

さて、ファサードを堪能したら、中に入ることにしよう。バロックの聖堂の扉を開けるときほど、楽しみなものはない。眼前に思いもよらない空間が開けることがあるからだ。このサン・カッリーノ聖堂もまさにそれで、初めて入ったときの驚きは、まさしく鮮烈である。われわれの前にある狭い空間、それは初めは不安を覚えるほど、不条理に湾曲しているような気がする。トロンプ・ルイユ(目だまし)を便って急激に収束させた四方の半ドームが、この不安をかきたてるのだ。しかし、その不安が決定的な驚きに変わるのは、天井のドームを見上げたときである。

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P266-267

ドーム部分については後に改めて見ていくのでこの解説を頭の片隅に残していてほしい。

そして引き続き解説ではボッロミーニとベルニーニの関係について述べられる。

ボッロミーニとベルニーニの対比

さて、そのボッロミーニの建築の根底に、彼の出身地であるロンバルディアの石工の伝統があるといわれるのは、そのプランが、古代以来のモデュールの伝統、つまり柱の直径などを基準尺とし、それに基づいて建築の比例を決定していくという伝統によらず、幾何学的な図形の組み合わせによって成り立っているからである。

これは当時としては非常に大胆で、独創的な方法だったといわねばなるまい。彫刻において革新的だが、建築についてはよりオーソドックスな考えをもっていたベルニーニは、こうしたボッロミーニの建築を評して、彼の建築は人体比例にではなく、キメーラ(神話上の怪獣)に基づいていると批判し、「すぐれた異端であるよりも、悪しきカトリックの方が害が少ない」といっているが、これはまさにこの点を指しているのだ。

しかし、こうしたボッロミーニの独創性が理解されなかったかというと、そうでもなく、その独創性は当時から評価されていた。そのことは、このサン・カッリーノ聖堂が完成すると、多くの建築家が研究に訪れたという三位一体会の神父の証言からも確認できる。

実際、ボッロミーニがこの聖堂で行った実験は、後になってピエモンテ地方やドイツを初めとするヨーロッパ各地に移入され、さまざまな形で受け継がれていった。それは、同じくロンバルディアからやってきたカラヴァッジョの影響カと似ていなくもない。なぜなら、どちらも、ローマでの影響はむしろ限られていたからだ。

三位一体会の神父はまた、ボッロミーニがあまり経費をかけずにすばらしい建築を造ることを称賛している。

彼とべルニーニは、あらゆる点で正反対だったといっても過言ではないのだが、経費の点でもしかりで、ベルニーニの建築は金がかかり過ぎると非難されていた。彼は色大理石をふんだんに用いて、彫刻や建築における色彩、問題をさまざまに探求したのである。

一方、ボッロミーニは、このサン・カッリーノ聖堂がそうであるようにストゥッコで済ませ、モノクロの世界で、ひたすら空間構成の妙とストウッコ装飾が織り成す陰影の美しさを求めた。このことは、サン・ティーヴォ聖堂を見ればさらにはっきりすると思う。あまり有力なパトロンをもたなかった三位一体会が、ボッロミーニの経済性を高く評価したのも当然であった。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P268-270

ベルニーニとボッロミーニは正反対。

この二人が同時代に生まれ、しかもほぼ隣り合った場所にそれぞれの傑作建築を建てたというのは何とも味わい深い奇跡だ。

そしてもう一つ注目したいのが教皇というパトロンがいてほとんど無尽蔵な財源を用いて芸術を探究できたベルニーニと、気難しくて孤独な職人ボッロミーニのお金のかからない建築という対比だ。

どちらがよくてどちらが悪いということはないがこうした違いも非常に興味深い。

サン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂を訪れる

ベルニーニのサンタンドレア・アル・クイリナーレ聖堂から真っすぐ歩いて150メートルほどでボッロミーニのサン・カルロ・アッレ・クワトロ・フォンターネ聖堂が見えてくる。

聖堂前はかなり交通量が多い通りなので要注意。

ファサードの波打つ作りに目が奪われる。

私もこの聖堂に入った瞬間度肝を抜かれた。ベルニーニのサンタンドレア・アル・クイリナーレに入った時もその素晴らしさに衝撃を受けたがここも全く負けていない。素晴らしい教会だ。

この聖堂は白黒を基調とした作りになっているが、ボッロミーニはラテラノ聖堂の改修工事も手掛けていてそこもモノクロを基調とした内装となっていた。(「(9)サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラノ聖堂~かつてキリスト教ローマの政治の中心だった巨大な教会を訪ねて」の記事参照)

ベルニーニは様々な色の大理石を用いた色彩豊かな内装を得意にする。

それに対しボッロミーニは白黒と幾何学的な模様を中心に、見る者を圧倒する芸術空間を創造する。

こちらがドーム天井部分だ。

先の解説で「壁から連続しているにもかかわらず、ぽっかりと浮かんだように見える楕円形のドームには、十字を随所にあしらったストゥッコ装飾が一面に施され、その陰影には見る者を陶然とさせるものがある。今までには見たこともない空間のファンタジーだ。」と述べられていたのはまさにこの部分である。

私もこのドーム部分の装飾には言葉を失ってしまった。この予想もできない曲線を見てほしい!白と黒のシャープな色彩で表現された曲線と直線の絡み合いが私を圧倒する。

そしてそこに散りばめられた装飾の美しさたるや・・・!

正直、インパクトという面ではベルニーニのサンタンドレア・アル・クイリナーレを超えている。何かよくわからないがものすごいパンチ力で一撃必殺されるような感覚。それがこの聖堂だ。

この聖堂について石鍋真澄は次のようにも述べている。

しかしながら、近代になって新古典主義の風潮が高まってくると、ボッロミーニの建築はバロック美術一般とともに、「趣味のペスト」(ミリーツィア)としてその価値を否定されるようになった。たとえば、チャールズ・ディケンズは、ボッロミーニやべルニーニの作品を評して「私は確信するのだが、広い世界のうちでも、それらはもっとも忌むべき類の作品である」と述べている。しかし、今日では、ボッロミーニの作品は多くの人びとの共感をかちえている。というより、彼の独創性はわれわれの目には真に驚異と映るのだ。とはいえ、このサン・カルロ・アッレ・クワットロ・フォンターネ聖堂を訪れる人の中には、確かに個性的ですばらしいとは思うが、アクが強すぎて好きにはなれないと感じる人も、おそらく少なくないだろうと思う。しかし、注意する必要がある。そうは思っても、すでにボッロミー二に「かみつかれて」しまっている人も多いのだ。

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P271-272

ディケンズといえば19世紀中頃に活躍したイギリスの大作家だ。ドストエフスキーも愛好したこの作家ではあるが、ベルニーニやボッロミーニには辛辣な意見を述べていたようである。時代によって何を美しいと思うかが異なることをここで感じる。

ただ、私はというと完全にボッロミーニに「かみつかれた」ひとりである。私はこの聖堂にすっかり夢中になり何度もここへ通った。

ベルニーニのサンタンドレア・アル・クイリナーレとボッロミーニのサンタンドレア・アッレ・クワトロ・フォンターネ、どちらかを選べと言われても正直私にはできない。どちらも圧倒的すぎる。

そもそも二人は正反対と言われるように、この両建築はジャンルが違い過ぎて比べることもできない。こうなったらもうあとは「好み」の問題である。しかしそうであっても私がどっちの方が好きだとは言えない。選べない。どっちも好きすぎる。この両聖堂はローマのハイライトだ。ローマの偉大なる天才の競演をぜひ皆さんも味わってみてはいかがだろうか。どちらもテルミニ駅から近くアクセスも容易だ。他にもメトロを用いて近くの駅まで行くこともできる。ぜひここを訪れることをお勧めする。

続く

主要参考図書はこちら↓

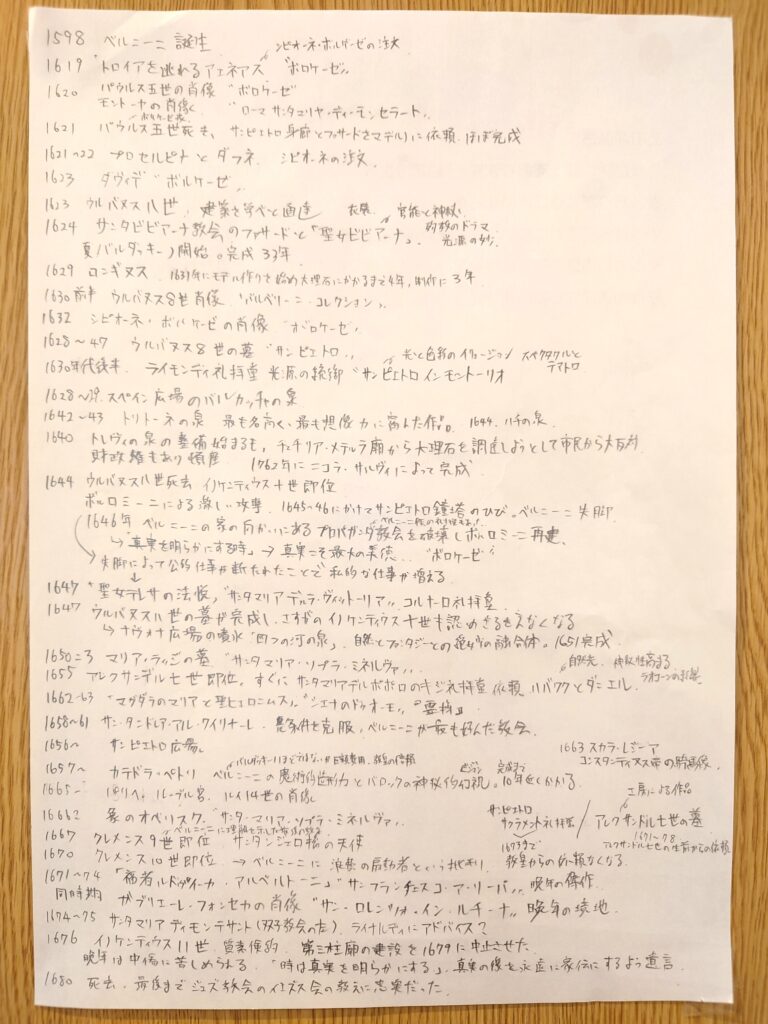

※以下の写真は私のベルニーニメモです。参考にして頂ければ幸いです。

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント