(22)ベルニーニ『聖ロンギヌス』~サン・ピエトロ大聖堂の巨大彫刻。ベルニーニのイリュージョンが炸裂した傑作!

【ローマ旅行記】(22)ベルニーニ『聖ロンギヌス』~サン・ピエトロ大聖堂の巨大彫刻。ベルニーニのイリュージョンが炸裂した傑作!

前回の記事「(21)ベルニーニ『バルダッキーノ』~サン・ピエトロ大聖堂で一際目を引く傑作ブロンズ像!パンテオンとの驚きのエピソードも」ではサン・ピエトロ大聖堂の顔とも言えるベルニーニのバルダッキーノを紹介した。

今回の記事ではそのバルダッキーノと並行してベルニーニが制作した『聖ロンギヌス』についてお話ししていきたい。

サン・ピエトロ大聖堂の四つの聖遺物とベルニーニへの依頼

バルダッキーノの仕事が進む一方で、ドームを支える四面の支柱の装飾が計画された。

サン・ピエトロには、長く巡礼者に尊ばれてきた三つの聖遺物、すなわち聖女ヴェロニカがゴルゴダの丘に向うキリストの汗をぬぐうとキリストの顔が現われたという布(「ヴォールト・サント(聖なる御顔)」として知られる)、ローマの兵士ロンギヌスがキリストの体を刺した槍の穂、そして聖アンドレアの頭部、があった。これらに、ウルバヌス八世が新たにサンタ・クローチェ・イン・ジェルサレンメとサン・タナスタジアから移管した、聖十字架の一部を加えた四つの聖遺物を納める祭壇を、それぞれの支壁につくることに決定したのである。

この計画は、サン・ピエトロ全体を巨大な聖遺物器にしようとしたものだといえよう。

一六二九年に世を去ったカルロ・マデルノの後任として「サン・ピエトロの建築家」になったべルニーニは、この仕事をも任されることになった。

祭壇はそれぞれの聖遺物にゆかりの聖人像と、旧サン・ピエトロの内陣から伝わったねじれた柱を用いた、聖遺物を納める壁寵とから成っている。このうち最も重要な装飾である四体の聖人像は、聖ロンギヌス像だけをべルニーニが制作、他はデュケノワ(アンドレア)、モーキ(聖女ヴェロニカ)、そしてボルジ(聖女へレナ、コンスタンティヌス帝の母でイエルサレムで聖十字架を発見した聖女)の当代随一の彫刻家が受けもつことになった。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P55-56

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

左がベルニーニ作『聖ロンギヌス』、右がデュケノワ作『聖アンドレア』

左がモーキ作『聖女ヴェロニカ』、右がボルジ『聖女へレナ』だ。

これらが4つの支壁の聖像である。この写真では伝わりにくいがとにかく巨大。

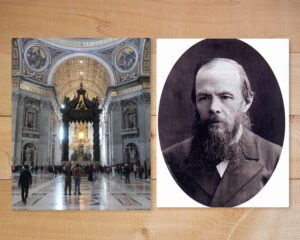

バルダッキーノがある中央祭壇を囲む巨大な4本の柱。そのひとつひとつにこれら聖像が設置されている。正面奥左側は『聖ヴェロニカ』、右が『聖女ヘレナ』だ。残りの二体はこの写真の方向からは見えない。ちなみにベルニーニの『聖ロンギヌス』はこの写真の右手前側の柱にある。

べルニーニ、デュケノワ、モーキ、ボルジという当代きっての4人がそれぞれ像を造ったというのは興味深い。たしかに4体を比べて観てみるとその作風の違いを感じることができる。ベルニーニの『聖ロンギヌス』は別として、私はモーキの『聖ヴェロニカ』が特に印象に残っている。

切り裂くようなシャープさを感じるこの彫刻に私は釘付けになってしまった。

では、引き続き石鍋真澄の解説を見ていこう。

慎重に仕事を進めるベルニーニ

《聖ロンギヌス》は高さ四・四メートルという巨像である。このようなスケールの彫刻は経験がなかったし、おまけにサン・ピエトロの交差部を飾る重要な作品だったので、べルニーニは慎重に仕事を始めた。当時ローマを訪れていたドイツの画家ヨアキム・フォン・ザンドラルトが、二二もの小さなモデル(ボツェット)を見せてもらったと伝えているから、べルニーニは粘土でいろいろなモデルを作って自分のアイデアを確かめ、それに最もよく合致する形態を模索したものと思われる。(中略)

《聖ロンギヌス》の最終案が決まると、べルニーニは弟子を使って実物大のストゥッコの像を作り、サン・ピエトロの壁龕に実際に置いてみて、教皇の意見を求めている。ルイ十四世の肖像の時には実物大のモデルは作っていないから、べルニーニがこの像の制作に当っていかに慎重を期したかが分かる。

彼はこの巨像を制作するのに、全体を四つの部分に分けて彫刻し、それを寄せ合わせる方式を採用した(右肩、右側のマント、左後方のマントに継ぎ目がある)。この方式によって初めて可能となった、両手を大きく広げたポーズは、明らかに絵画的効果をめざしたものである。こうして、一ブロックの大理石の中で求心的・閉鎖的に、いわば彫刻性を探求したルネッサンス彫刻の基本概念は、ここて物理的にも否定されたのである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P56-58

この最後の箇所で語られたように、『聖ロンギヌス』はまるで寄木造のように部分を合体させて巨像を作り上げた。だからこそ両腕を大きく開いたようなダイナミックな動きを表現できたのである。これは言われてみなければ気づかないがものすごく革新的なことだと思う。ミケランジェロは一つの石から天使を彫り出すかのごとく作品を生み出したが、その「ルネサンスの常識」を覆した作品をベルニーニはこのサン・ピエトロ大聖堂に置こうとしたのである。

サン・ピエトロ大聖堂にはまさにそのミケランジェロの奇跡たる『ピエタ』が置かれている。これぞ一つの大理石から傑作が彫り起こされた最高の例だろう。

サン・ピエトロ大聖堂ではミケランジェロとベルニーニというイタリア最高峰の天才の作品を観ることができる。この二人の作品を同じ場所で比べながら観ることができるのは最高の楽しみだ。

『聖ロンギヌス』におけるベルニーニのイリュージョン

この《聖ロンギヌス》において、べルニーニは《聖女ビビアーナ》で示した宗教彫刻の基本的発想を、いっそう純化したといえる。すなわちここでも、キリストの脇腹を刺したローマの兵士ロンギヌスが十字架を見上げて、「確かに彼は神の子だった」と叫ぶ瞬間が、心理的・神秘的ドラマとして捉えられているのだが、その際彼はこの神秘的ドラマのために、衣襞のもつ効果を最大限に利用しているのである。

《聖女ビビアーナ》の場合にも衣襞はその心理劇の表現を助けていたが、この作品において衣襞がもつ意味は比較にならないほど大きい。ブランディは、いみじくも「この彫刻の真の主役」と記しているほどである。べルニーニは衣襞のもたらす光と陰の劇的効果を、そのまま神秘的ドラマにまで高めようとしたのであり、この目的のために重力の法則は完全に無視されることになったのだ。

もしもルネッサンスの彫刻家がこの作品を見たならば、衣襞がこのようになることは決してない、これは自然の法則に反していると言ったことであろう。彼らが自然に絶対的信頼を置いて、いわば理想的自然物としての作品を創造しようとしたのに対し、べルニーニは彫刻をそれが置かれた場所で見られるべきオブジェと捉えていた。それゆえ、作品を自分の思ったとおりのものにするためには、必ずしも自然に忠実でなくともよいと考えていたのである。

パリに着いく間もなく、べルニーニは次のような話をしてシャントルーを驚かせている。「ある彫刻家が一方の手を上げ、他方を胸につけ像を作るとすると、空中にある手の方を胸においた手よりも、大きく、たっぷりと作らねばならないことは、経験の教えるところである。それは一方の手をとりかこむ形態、もっと正確にいえば大きさの幾許かを変え、消費するためだ」。

《聖ロンギヌス》において、べルニーニは神秘的ドラマを助けるための一種の技巧、レトリックとして、衣襞による光と陰のイリュージョンを用いた。この後べルニーニは、このイリュージョンの世界にますます大胆に踏み入ることになる。しかしながら、先に引いた唯一現存するテラコッタのモデルを見ると、衣斐は古代風に自然に流れ、とりたててイリュージョンが意図されていないのに気づく。つまりここでも、べルニーニは古代の範に従ったモデルから出発して、独自の造形へとたどり着いたのである。

吉川弘文館、石鍋真澄『ベルニーニ バロック芸術の巨星』P58-59

以前紹介した「(20)建築家ベルニーニのデビュー作サンタ・ビビアーナ教会へ!最強のパトロン、ウルバヌス八世の存在」の記事でもお話ししたがベルニーニは『聖女ビビアーナ』で独自の衣襞表現を身に付けていた。そしてそこから『聖ロンギヌス』に至るに当たってその表現はもはやイリュージョンの域にまで達したのだ。

画像を見比べてみればたしかに衣襞の表現が明らかに雄弁になっているのがわかる。

これでもかと荒れ狂う衣たるや!たしかにこれは自然法則とは程遠い。しかしなぜだろう。違和感なく見れてしまう。むしろベルニーニらしいドラマチックな印象を受ける。

そして私はさらに近づいて驚いた!この衣の質感に注目して頂きたい!なんと、布目まで細かく彫刻されていたのである。単につるんとした大理石から完全に衣の質感を再現していたのだ!これには驚愕した!とんでもない細部までベルニーニはこだわり抜いている!

これは素晴らしい。さすがベルニーニが慎重に慎重を重ねて制作しただけある。

バルダッキーノやその先に見えるカテドラ・ペトリのちょうど反対側の向きにある『聖ロンギヌス』。そのため多くの人がこの像を見逃して帰ってしまうかさっと流して終わってしまう。だがそれはあまりにもったいない。ぜひこの像にも時間を割くことをおすすめする。ベルニーニの魔術がこれでもかと炸裂した傑作だ。

そしてここサンピエトロ大聖堂にはもうひとつ同時期にベルニーニよって制作されたものがある。

それが『ウルバヌス八世の墓』だ。

祭壇奥のカテドラ・ペトリの右側にある『ウルバヌス八世の墓』。近くまで見学することができないのでよく見ることはできないのだがこれもベルニーニの傑作として知られている。

この記事ではこれ以上はお話しできないが、こちらも合わせて見ることをおすすめしたい。

続く

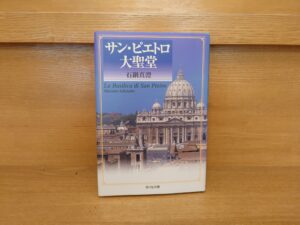

主要参考図書はこちら↓

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

※以下の写真は私のベルニーニメモです。参考にして頂ければ幸いです。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント