(37)マルクスの労働者階級は革命理論のために生み出された存在だった~「革命に必要なのはこれ以上何ひとつ失うものを持たない追いつめられた階級だ」

「革命に必要なのはこれ以上何ひとつ失うものを持たない追いつめられた階級だ」~マルクスのプロレタリアートは革命理論のために生み出された存在だった「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(37)

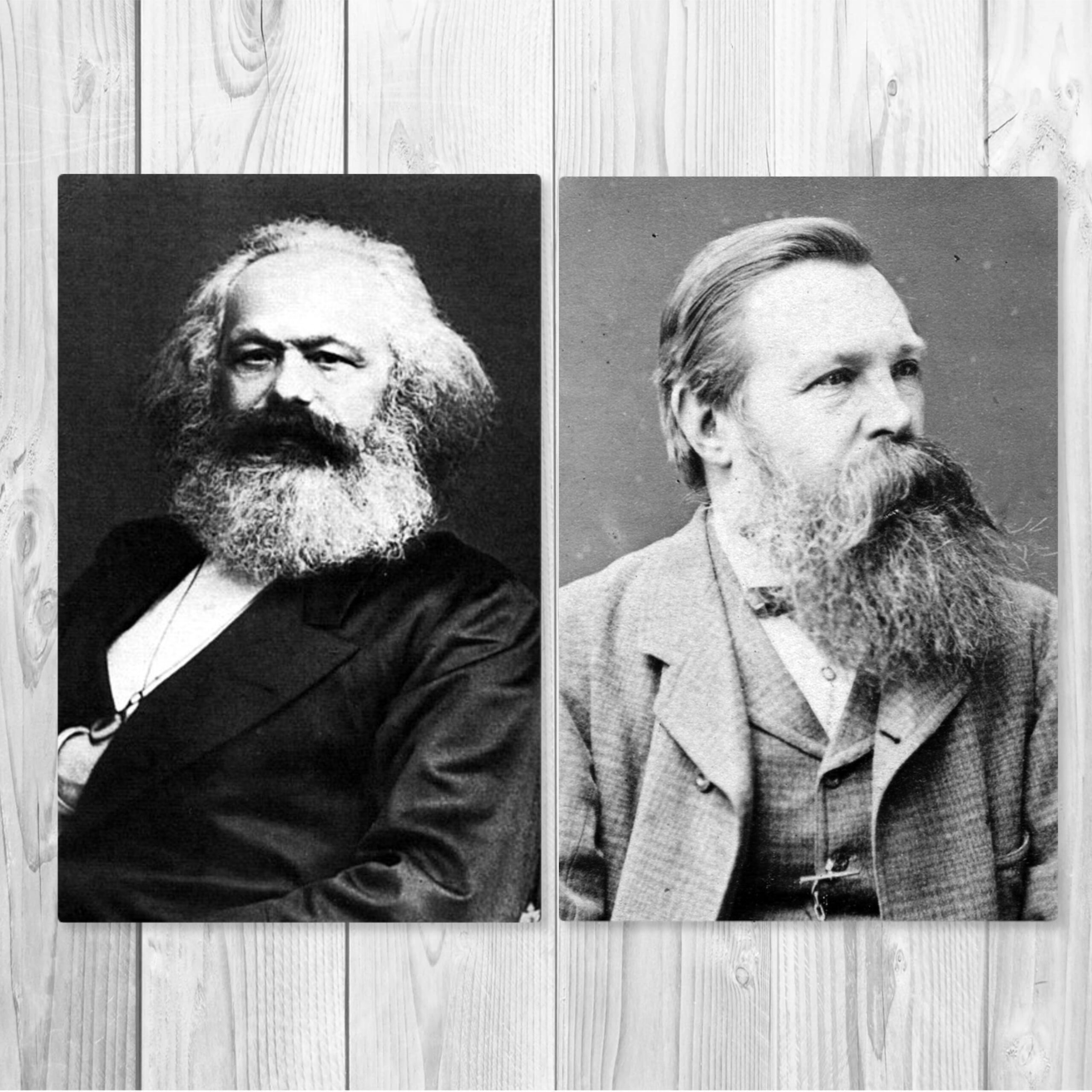

上の記事ではマルクスとエンゲルスの生涯を年表でざっくりとご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯・思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しくマルクスとエンゲルスの生涯と思想を見ていきます。

これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。

この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。

当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。

そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。

この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。

一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。

その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。

では、早速始めていきましょう。

プロレタリアートを発明したマルクス

今回の記事ではいつもの『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』ではなく、ウルリケ・ヘルマンの『スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋』という本を参考にしていきます。

これから語られるのはマルクスが『ライン新聞』編集者をしていたケルンから1843年にパリに移り住む頃の話になります。

このシリーズでは以下の記事で語られる時期ですね。

では、早速この本を読んでいきましょう。

プロイセンでは、もはや展望が開けないことをマルクスは悟った。彼はイェニーと結婚し、一八四三年十月、半ば自発的にパリに移住した。そして哲学者のアーノルド・ルーゲと共同で『独仏年誌』の発刊を目指した。このプロジェクトはすぐに頓挫するが、それでも一八四四年一月には一・ニ号の合併号が刊行された。唯一の刊行となったこの号にはマルクスの短い論文も掲載された。その論文には「へーゲル法哲学批判序説」という、やや大仰なタイトルがついている。

この短い論文はマルクスがかつて書いた中でもっとも美しい文体で書かれているテキストの一つだ。そこにはマルクスの急激な変わりようが記録されている。ケルン時代とパリ時代の狭間をなすわずか数ケ月の間に、マルクスはリべラリストからコミュニストへと変身した。今や彼は、階級闘争が不可避であることを確信するにいたる。そして革命の担い手として、マルクスはプロレタリアートを発見した。彼らこそ、ドイツで君主国とブルジョワ社会を一掃する主役になるだろう。

ただしマルクスは、資本主義を経験的に観察する過程で、次第にプロレタリアの革命的役割に気づいたというわけではない。当時のマルクスは、労働者のリアルな状況にまだ関心をもっていなかった。プロレタリアート革命の必然性を証明するために、マルクスが選んだのはむしろ哲学的演繹だった。怒涛のごとき情熱的な弁証法で、マルクスは宗教批判から議論を始め、階級なき社会への展望で議論をしめくくる。そしてこの階級なき社会は二つのものの驚くべき同盟によって実現するという。「この解放の頭脳は哲学であり、解放の心臓はプロレタリアートである」。

この議論の進め方の一番重要な部分については、再確認しておく価値がある。というのも、この初期の確信には後期のマルクスも忠実だったからだ。マルクスはまず、フォイエルバッハによってもたらされた認識から議論を説き起こす。「人間が宗教を創ったのであり、宗教が人間を創ったわけではない」。ではなぜ人間はそもそも神を創ったのか。それは現実があまりにも苛酷すぎたからだとマルクスは答える。そして、後に人口に膾炙することになるあの一文を書いている。「宗教は追いつめられた生き物のため息であり、宗教は民衆の阿片である」。

それゆえ革命は避けがたい。「宗教批判の行き着く先には、人間こそが人間にとっての至高の存在であるという教えがある。それゆえ宗教批判は、人間がさげすまれ、奴隷化され、見放され、卑しむべき存在とされているあらゆる状況を転覆せよという定言命法をもって終わる。

みすず書房、ウルリケ・ヘルマン、鈴木直訳『スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋』P126-128

フォイエルバッハの唯物論とマルクスの『ヘーゲル法哲学批判序説』については以前こちらの記事で紹介しました。

そして上の引用はマルクスが「宗教はアヘンである」と言ったことに対する流れやその意味がわかりやすく解説された箇所になるのですが、この箇所は次の恐るべき指摘の前フリでもありました。

引き続き本文を読んでいきましょう。

「革命に必要なのはこれ以上何ひとつ失うものを持たない追いつめられた階級だ」~マルクスのプロレタリアートは革命理論のために生み出された存在だった

ところがここに、もうひとつだけ事実問題が残っていた。あいにくドイツの市民階級は暴動など起こしそうもなかった。このことはマルクスも苦々しい思いで認めざるをえなかった。フランス人はすでに一七八九年と一八三〇年に革命を経験している。イギリス人もまた立憲君主制を実現してきた。しかしプロイセンではいまだに絶対的かつ無制限の権力を持つ王が君臨していた。

マルクスが認めざるを得なかったように、暴動は単に哲学によって招き寄せられるようなものではなかった。「思想がみずからの実現をめざして突き進むだけでは十分ではない。現実自身が思想にむかって突き進むのでなければならない」。だからこそ、そこでは急進的革命を遂行する急進的階級が必要とされた。ところがドイツの市民層は自分たちの「ささやかなエゴイズム」と「俗物的な中庸」を大切にしてきた。

それゆえ革命に必要なのは、これ以上何ひとつ失うものを持たないほどに追いつめられたひとつの階級だった。そのような階級は、自分たちの小さな私的幸福を守るために、支配者と安易に妥協することはない。それは彼らが守るべきものを何ひとつ持っていないからだ。この急進的階級こそプロレタリアートにほかならない。彼らは、社会全体を解放することなしに、自らを解放することはできない。プロレタリアートは私的所有の犠牲者であり、それゆえすべての人間を私的所有から解放しなければならない。「ドイツでは、あらゆる種類の隷属性も打ち破ることはできない」。

みすず書房、ウルリケ・ヘルマン、鈴木直訳『スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋』P128-129

いかがでしょうか。もはや私の口から何も語ることがないほど恐るべき指摘です。

そして著者はさらに続けます。

マルクスにとってプロレタリアートは弁証法的な発明品であり、観念論的転倒の産物だった。つまり、理論のための哲学的構築物である。

マルクスにとってのプロレタリアートは弁証法的な発明品であり、観念論的転倒の産物だった。へーゲルにとっての「世界精神」が、マルクスにとっての労働者階級だった。両者はともに世界史の牽引役とみなされた哲学的構築物にすぎなかった。今日からみれば、この演繹的なアプローチは少し奇異に感じられるかもしれない。しかし確かなことは、もしマルクスが純粋な現実観察だけに頼っていたならば、一八四三年の時点で彼がプロレタリアートにたどり着くことはけっしてなかっただろうということだ。なぜなら「本物の」工場労働者は、当時のドイツにはまだほとんど存在していなかったからだ。たしかに貧困はひろく蔓延していた。しかしほとんどの人間はいまだに日雇い労働者、農民、徒弟職人として日々の飢えをしのいでいた。

みすず書房、ウルリケ・ヘルマン、鈴木直訳『スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋』P129

「マルクスにとってのプロレタリアートは弁証法的な発明品であり、観念論的転倒の産物だった。」

マルクスのプロレタリアート理論は、そもそも彼の頭の中で作られた想像の産物だったのです。

エンゲルスはマルクス以前に社会主義思想を説いた有名な3人、サン・シモン、シャルル・フーリエ、ロバート・オウエンらを「空想的社会主義者」と述べました。

そして彼らの「空想的」な理論に対して、マルクスの理論は「科学的」であると宣言します。

このエンゲルスの宣言によって「マルクスの思想は科学的である」という大前提が生まれることになったのですが、その根本たるプロレタリアートそのものが観念による発明品だったのです。つまり、科学的に実証されたものではないのです。彼の革命理論を完成させるための手段・道具としてプロレタリアートは生み出されたのでありました。

ウルリケ・ヘルマンのこの指摘に私は大きな衝撃を受けました。

なぜ1840年代に革命家がたくさん生まれたのか~職にあぶれた知識人問題

これまでお話ししてきた内容とは少しずれますが、そもそもなぜ1840年代にヨーロッパ中で革命家が大量に現れてきたのかということをここでは見ていきます。このことを知ることでマルクスがなぜ革命家になったのかということも見えてきます。

プロイセン政府は神経質になっていた。全ヨーロッパに不穏な動きが広がっていたからだ。革命を予言したのはマルクスとエンゲルスだけではなかった。各王国も自国民をおそれていた。なぜなら、一八四五年以降、すでに蔓延していた貧困が何度かの凶作でさらに深刻化したからだ。プロイセンではライ麦の価格が八八パーセント、小麦の価格が七五パーセント上昇した。ジャガイモにいたっては価格上昇率が一三五パーセントにまで達した。最悪の飢餓が舞い戻ってきた。

下層階級の困窮だけなら、ヨーロッパの支配者たちはまだなんとか無傷で乗りこえられたかもしれない。しかし、教養市民層にも同じように不満が鬱積していた。伝統的な出世の道が塞がれていたからだ。最高の教育を受けてきた息子たちが国家公務員の職を見つけられなかった。大学卒業生の数が単純に多すぎたのだ。すでに資格を取得した見習い牧師や司法修習生が最初の有給ポストに就き、結婚できるようになるまでに、時には一二年もかかった。だから、こうしたフラストレーションを革命計画に転じるための時間は十分にあった。

その点でマルクスは、彼の世代としてはごく典型的な例だった。マルクスもまた教養市民層の出身で、大学は出たもののそれに見合うポストを見つけられなかった。ただ、典型的でなかったのは、その後の人生行路だった。マルクスは生涯にわたって革命家であり続けたが、他のほとんどの大学卒業生たちは一八五〇年代、一八六〇年代に経済が好況に転じると、支配者たちとふたたび妥協する道を囲んだ。学生時代には革命家だった人々が後に銀行家になり、ビジネスマンになり、ジャーナリストになり、成功した政治家になった。

みすず書房、ウルリケ・ヘルマン、鈴木直訳『スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機の処方箋』P145-146

この箇所はあまりに重要な意味を持っています。

以前紹介したこの記事にもありますように、たしかにマルクスも教職への道を断念していたのでありました。

彼も職にあぶれた知識人という当時の典型的なパターンだったのです。そしてその不満を革命思想に転化してぶつけていたのでした。

だからこそ、上でお話しした「革命に必要なのはこれ以上何ひとつ失うものを持たない追いつめられた階級だ」という発想が出てくるのです。

そして興味深いのは、

「マルクスは生涯にわたって革命家であり続けたが、他のほとんどの大学卒業生たちは一八五〇年代、一八六〇年代に経済が好況に転じると、支配者たちとふたたび妥協する道を囲んだ。学生時代には革命家だった人々が後に銀行家になり、ビジネスマンになり、ジャーナリストになり、成功した政治家になった。」

という最後の指摘です。私はこれを読んでかつての日本の学生運動のことを連想してしまいました。皆さんはどう感じますでしょうか。

今回の記事で紹介した箇所はマルクス主義を考える上で非常に重要な問題を提起していると思います。

マルクスは何のために共産主義を説いたのか。

本当に貧しい人を救うためだったのか。

なぜマルクスやエンゲルスは自説とは矛盾した行動を取り続けたのか。

こうしたことを考える上でも今回の箇所は私にとっても非常に大きなものになりました。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント