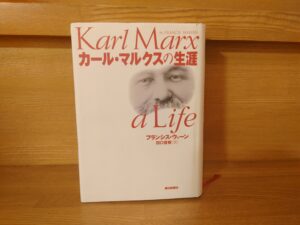

フランシス・ウィーン『カール・マルクスの生涯』あらすじと感想~人間マルクスを追求したイギリス人作家による伝記

フランシス・ウィーン『カール・マルクスの生涯』概要と感想~人間マルクスを追求したイギリス人作家による伝記

今回ご紹介するのは2002年に朝日新聞社より発行されたフランシス・ウィーン著、田口俊樹訳の『カール・マルクスの生涯』です。

早速この本について見ていきましょう。

飲んだくれの陽気な扇動者、粗野で無責任な暴君、子どもの早逝を嘆き悲しむ家庭人…、貧困と持病に苦しめられたその生涯を丹念にたどり、聖人でも悪魔でもなかった近代最大の予言者の素顔を活写して絶賛を浴びた初の本格的伝記。

グローバリズムの広がりとともに再評価の機運が高まる巨人マルクス。左右両翼の歪んだ視点とは無縁の気鋭作家が、掘り起こされた数々のエピソードをもとに近代最大の思想家の「人間像」に光を当てて描きあげた初の本格的伝記。

Amazon商品紹介ページより

この伝記はかつてのイデオロギーに偏ったマルクス像ではなく、人間マルクスに光を当てた作品となります。

どんな立場のどんな人がこの伝記を書いたのか、著者のプロフィールも見ていきましょう。

フランシス・ウィーン

1957年、イングランド生まれ。コラムニスト、伝記作家、ラジオ・キャスター。雑誌『オズ』のライターとして執筆活動に入り、『ガーディアン』紙に定期的にコラムを発表するほかに『ヴァニティ・フェア』『プライヴェート・アイ』などにも寄稿し、1997年には年間最優秀コラムニストに選出される。『トム・ドリバーグ』でホワイトブレッド賞にノミネートされる。また、『カール・マルクスの生涯』でアイザック・ドイッチャー記念賞を受賞している。現在は、家族とたくさんの動物に囲まれてエクセターに居住

Amazon商品紹介ページより

著者はイギリス人のジャーナリストです。実際、この伝記を読んでいるとジャーナリストらしい明快でわかりやすい文章に驚くと思います。

では、著者の立場をより知るためにも序章の言葉を見ていきましょう。

そろそろ神話を暴き、人間カール・マルクスを再発見してもいい頃だ。マルキシズムについてはすでに何千もの書物がものされているが、その大半はマルクスを血と肉を備えた一個人として扱うことを彼に対する冒漬と考える学者や狂信者によって書かれたものだ。しかし、中流のイギリス紳士になったプロイセンの亡命者、人生の大半を大英博物館の閲覧室で過ごした怒れるアジテーター、友人の大半と最後には不和になる、陽気で宴会好きな社交人、女中を妊娠させたこともあるものの、実際には歓身的な家庭人、酒と葉巻と、ジョークを好んだ、どこまでも真摯な哲学者―それがマルクスだ。

朝日新聞社、フランシス・ウィーン、田口俊樹訳『カール・マルクスの生涯』 P8

著者はこれまで書かれてきたマルクスに関する書物は「マルクスを血と肉を備えた一個人として扱うことを彼に対する冒涜と考える学者や狂信者によって書かれた」と述べています。「マルクスを神のように考える一派とは私は違う立場である」とまず彼は述べます。

冷戦時代、西側社会にとって、彼はあらゆる悪を生じさせる悪魔であり、おそろしく不吉なカルトの創始者であり、そのまがまがしい影響力は、なんとしても抑止されなければならなかった。一方、一九五〇年代のソ連では、彼はまるで現人神のようだった。レーニンが洗礼者ヨハネで、同志スターリンがもちろん救世主というわけだ。マルクスはこの事実だけでも虐殺と粛清の従犯者として有罪とされてきた。(中略)

しかし、なぜなのか。マルクスは自分を三位一体の神にしてくれなどとは誰にも頼まなかった。彼の名のもとに多くの犯罪が犯されたことを知ったら、びっくり仰天することだろう。スターリンや毛沢東や金日成が信奉した偽りの教義によって、マルクスの業績は現代のキリスト教徒が旧約聖書を扱うのと同じ扱いを受けてきた。すなわち、その大半は無視されるか見捨てられ、いくつかの派手なスローガン(「宗教は人民の阿片」にしろ、プロレタリアート独裁」にしろ)が文脈とは関わりなしに曲解され、ねじ曲げられ、残忍な非人間性を繕うまやかしとして引用されてきた。

朝日新聞社、フランシス・ウィーン、田口俊樹訳『カール・マルクスの生涯』 P8

マルクスを神と崇める人たちとは反対に、西欧側からするとマルクスは悪魔のように描かれることになりました。こちらも著者は否定しています。というより、西側のマルクス観に対してかなり厳しい見方をしています。著者は続けて次のように述べています。

ソ連の強制収容所もまたマルクスのせいだなどと思うのは、まちがいなく頭のおかしな連中だけだろうが、ああ、なんと世にそういう人間の多いことか。マルクスの伝記作家のひとり、レオポルド・シュヴァルツシルトは、一九四七年、その気むずかしい伝記『赤いプロシア』に次のように書いている―「いずれにしろ、われわれの時代の最も重大な事実はひとりの男―マルクスに起因している。彼こそソヴィエト・ロシアという体制の中に、とりわけソヴィエトの方法の中に、歴然と存在する人間であることに議論の余地はないのだから」。マルクスの方法とスターリンの方法は、議論の余地がないほどよく似ているということで、シュヴァルツシルトは「木のよしあしはその果実を見ればわかる」という自らの判断にすっかり満足し、その馬鹿げた主張を支える例証を何ひとつ呈示していない。しかし、これはどんなことわざにも言えることだが、このことわざも耳に響くほどには自明の理とは言えない。哲学者たる者は、ずたずたに分断された自らの理念にまで責任を負わなければならないのだろうか。シュヴァルツシルトが自分の果樹園でスズメバチに食われて枝から落ちたリンゴを見つけるか、焼きすぎたアップルパイを昼食に出されるかしたとしよう。彼は斧を手に取り、罪深いリンゴの木に正義の鉄槌をくだそうとするのだろうか。

朝日新聞社、フランシス・ウィーン、田口俊樹訳『カール・マルクスの生涯』 P 9-10

この伝記自体は1999年に発表されたものです。ですのでソ連崩壊後まだまだ時が経っていない状況でした。そういう時期であればたしかにマルクスを悪魔のようにかき立てる本しかなかったのは仕方なかったのかもしれません。ですがそれにしても著者の言葉はかなり攻撃的ですよね。

「ソ連の強制収容所もまたマルクスのせいだなどと思うのは、まちがいなく頭のおかしな連中だけだろうが、ああ、なんと世にそういう人間の多いことか。」

この本を通して、著者のこうした口調は何度も出てきます。『資本論』の解説のところでも著者の攻撃性は高まってきます。

そしてマルクス思想につきものの「相手をいかにやっつけるか」という弁論術のやりとり。

それが本当に正しいかどうかよりもいかに議論で相手をやっつけるか、これを突き詰めたのがそれこそレーニン、スターリンだったのではないでしょうか。著者はレーニン・スターリンがマルクス思想を捻じ曲げたと述べますが、そのレーニン・スターリンと同じ手法で議論を進めています。

このことについては以前当ブログでも「なぜ口の強い人には勝てないのか~毒舌と暴言を駆使するレーニン流弁論術『レーニン 権力と愛』を読む⑸」の記事で紹介しました。

私は基本的に、攻撃的な言葉や嘲笑を用いて論を進めていく本は読むのをやめることにしています。ジャンルに関わらずそういう本に出会う機会は意外と多いです。こうした本は敵、あるいは都合のいい標的を作りだし、相手を攻撃し嘲笑して貶めることで自分の正当性を主張しようとします。私はこうしたやり方で説得しようとして来る本からはなるべく距離を置くようにしています。

なぜなら、こうしたやり方をしてくる人は結局感情に訴えかけて自分に同調させようとしてくるからです。その主張が本当に正しくて説得できるようなものだったら、じっくり言葉を通して話せばいいのではないでしょうか。ですがそれをしようとしない。・・・つまり、そういうことですよね。

フランシス・ウィーンは自分の著作はどちらかのイデオロギーに偏ったものではなく、神でも悪魔でもない「人間マルクス」を描いたとこの作品で言っています。つまり、「中立的」な立場から伝記を書いたと述べています。

ですが、この本を読めばわかるのですが、彼はマルクスのことが大好きだということが伝わってきます。『資本論』についてはその熱気が特に伝わってきます。彼は『資本論』の素晴らしさをかなり熱く語ります。これまで数々の批判がされてきたがそれらはすべて的外れであり、ある批判に対しては『そんな批判をするなど「薄ら馬鹿」』とさえ述べています。

ただ、あらゆるジャンルのものについてもそうなのですが、マルクスほど「中立な立場」で見ていくことが難しい人物はいないかもしれません。マルクスの本を色々読んできましたがこれは特に感じるものです。

先に述べたように、私は攻撃的な言葉や嘲笑が多い本はあまり読みません。ですがマルクスに関してはそうも言っていられません。マルクスがどのような人にどのようにして受け入れられ、そして広まっていったのか、そうしたことを知るにはこうした攻撃的な文章も重要な手がかりになるからです。

マルクスを考えていく上で難しいのはそうしたことをふまえた上で何が正しくて何がそうでないのかを考えていかなければならないことです。すぐに判断ができません。判断保留にしなければならないことが多々出てきます。

フランシス・ウィーンは「私は中立だ」と言って伝記を書きますが、完全な中立は不可能です。

「マルクスはかつて神や悪魔のように描かれたが人間マルクスは実はこうだった。その人間マルクスこそ真の姿であり、『資本論』も現代を予言した、今でも価値ある素晴らしい書だ。今こそマルクスの教えを聞くべきだ」

結論はそうなっていきます。

かつてのマルクス理解は間違っていたが、今こそ真のマルクスの教えが生きてくるのだと。

たしかにかつてのようなイデオロギーごりごりのマルクス理解とは違い、現代にも通用する知恵をマルクスから学ぶというのは重要なことだと思います。

ですが、だからといって「今こそ真のマルクスの教えを聞くべきだ。マルクスの思想の下、世界を変えるのだ、立ち上がれ」というのは怖さを感じます。

このことについては後に改めてお話ししていきますが、この伝記は読みやすさはあるものの、注意して読まなければならないタイプの書籍であると私は感じました。

以上、「フランシス・ウィーン『カール・マルクスの生涯』人間マルクスを追求したイギリス人作家による伝記」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント