目次

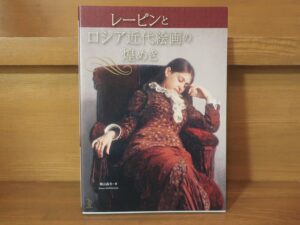

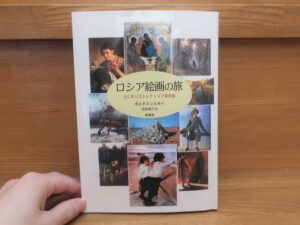

『レーピンとロシア近代画家の煌めき』概要と感想~ドストエフスキーも生きたロシア19世紀絵画のおすすめガイドブック

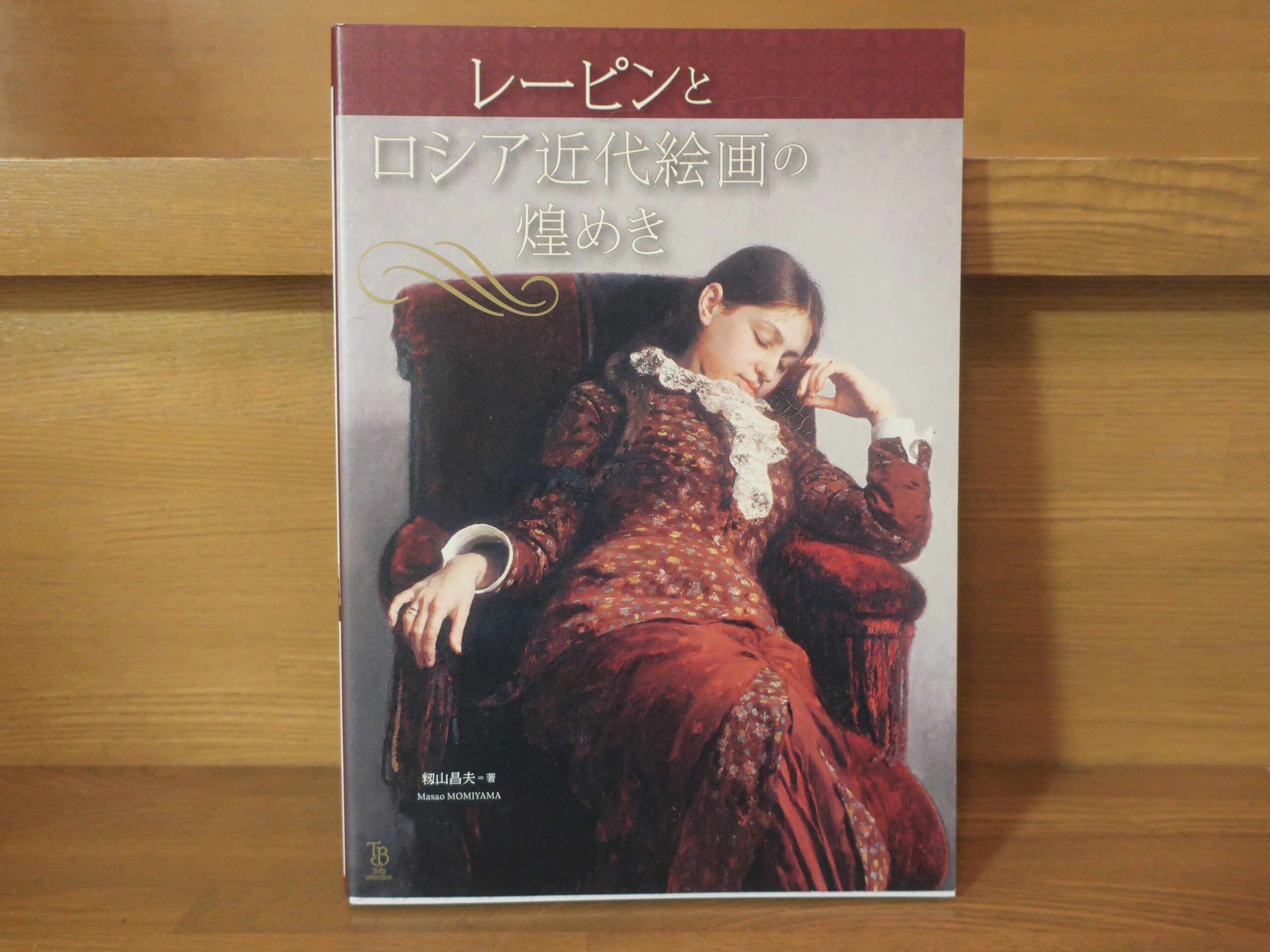

今回ご紹介するのは2018年に東京美術より発行された籾山昌夫著『レーピンとロシア近代画家の煌めき』です。

私はこれまでひのまどかさんの「作曲家の物語シリーズ」でヨーロッパの音楽の歴史をたどってきました。

あわせて読みたい

ひのまどか「作曲家の物語シリーズ」20作品一覧~クラシック入門のおすすめ本!時代背景と文化も学べ...

こんなに面白い伝記作品たちに出会えて私は幸せです!

歴史に残る大音楽家たちの人生を当時の時代背景と共に学べる最高の伝記です。

著者のひのまどかさんの圧倒的な語りにはただただ脱帽です。衝撃の面白さです!

クラシック音楽に縁のなかった人こそぜひ読んでみて下さい!私もこの作品を通してはじめてクラシックとつながることができました!

この伝記シリーズは作曲家の人生だけではなく時代背景まで詳しく見ていける素晴らしい作品です。そしてその中で出会ったのがメンデルスゾーンであり、そこから私はイギリスの大画家ターナーに興味を持つようになりました。

あわせて読みたい

『もっと知りたいターナー 生涯と作品』あらすじと感想~クロード・ロランに影響を受けたイギリスの大画家

この本ではターナーの生涯と作品の解説を時系列順に見ていくことができます。彼の作風の移り変わりやその意味するところがとてもわかりやすく解説されています。

ターナーがシェイクスピアに比するほどイギリスで評価されている人物だというのは初めて知りました。イギリス絵画についてほとんど知らなかった私でしたが、これは驚きでした。

そしてこの『もっと知りたいターナー 生涯と作品』がこれまた面白く、これを読んで今度は絵画を通してヨーロッパの歴史、思想、文化を見ていきたいなと私は思ってしまいました。

正直、本を読んでいくスケジュールがかなり押していて厳しい状況なのですが、東京美術さんの絵画シリーズ「ABC アート・ビギナーズ・コレクション」は内容が濃いながらコンパクトに絵画を学んでいけるので今の私にはぴったりなような気がします。

では、早速この本について見ていきましょう。

19世紀後半、革新的な創作を求める画家たちは広大なロシア国内に展覧会を巡回させ、地方の人々にも広く美術を広めようと移動美術展覧会を組織しました。本書はその運動の中心となったレーピンやクラムスコイら、ロシア近代絵画の巨匠たちの傑作を厳選した画集です。トルストイやドストエフスキーが生きた時代、ロシアというアイデンティティを求めて祖国の歴史や美しい自然、都市の現実を描いた画家たちの作品は、見る者の心に深く訴えかけます。

Amazon商品紹介ページより

イリヤ・レーピン『ウォルガの船曳き』1870-73Wikipediaより

イリヤ・レーピン『ウォルガの船曳き』1870-73Wikipediaより

この本は19世紀ロシアを代表する画家レーピンを中心に、この時代のロシア絵画界の全体像を眺めることができるおすすめのガイドブックです。

著者はこの本の冒頭で次のように述べています。

トルストイやドストエフスキーといった文豪、チャイコフスキーやムソルグスキーといった作曲家の名前は聞いたことがあるでしょう。彼らが活躍した19世紀後半のロシアでは、社会が急激に近代化し、その犠牲になる人々も多く、そうした社会不安が革命運動へと繋がります。その状況は当時の知識人たちに、17世紀末にピョートル大帝が進めた西欧化を思い起こさせました。ムソルグスキーの歌劇「ホヴァーンシチナ」は、まさに17世紀末に起きた銃兵隊の反乱を題材にしています。

19世紀後半の近代化の中で、帝国美術アカデミーから独立して自由な創作を求める意欲的な画家たちが現れました。彼らは、1870年にロシア国内に展覧会を巡回させる移動美術展覧会組合を組織し、地方の人々にも解り易いリアリズム美術を広めようとしたのです。

本書は、クラムスコイ、レーピン、スーリコフ、レヴィターンといった新しい美術表現を求めたロシアの画家たちの画集です。彼らは、同時代の現実を見つめ、あるいはロシア的なものを求めて祖国の歴史や美しい自然、広大な大地をカンヴァス上に再現しました。「祖国」を見つめる彼らの真摯な眼差しが捉えた世界は、グローバル化の波に呑まれつつある今日の私たちの心にこそ、深いノスタルジアを呼び起こすに違いありません。

東京美術、籾山昌夫『レーピンとロシア絵画の煌めき』P2

ここで語られるように、この本ではドストエフスキーやトルストイ、チャイコフスキーなど超有名人と同時代のロシア人画家の作品を見ていくことができます。

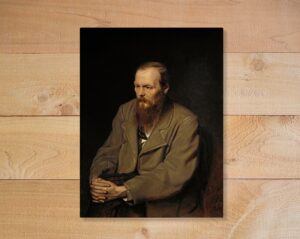

私は当ブログで「親鸞とドストエフスキー」をテーマにこれまで記事を更新し続けてきました。

当ブログでも何度も出てきたこの写真ですが、実はこの絵は私物です。

私の部屋に飾っているものをブログで使わせて頂いておりました。

この絵を描いたペローフの作品もこの画集で観ることができます。

この作品はタイトルにもなっているレーピンだけでなく、多くの画家の作品も知れるのでロシア絵画の世界を知るのに最高のガイドブックです。

ここで参考までにこの本に紹介されている絵画をいくつか紹介していきたいと思います。

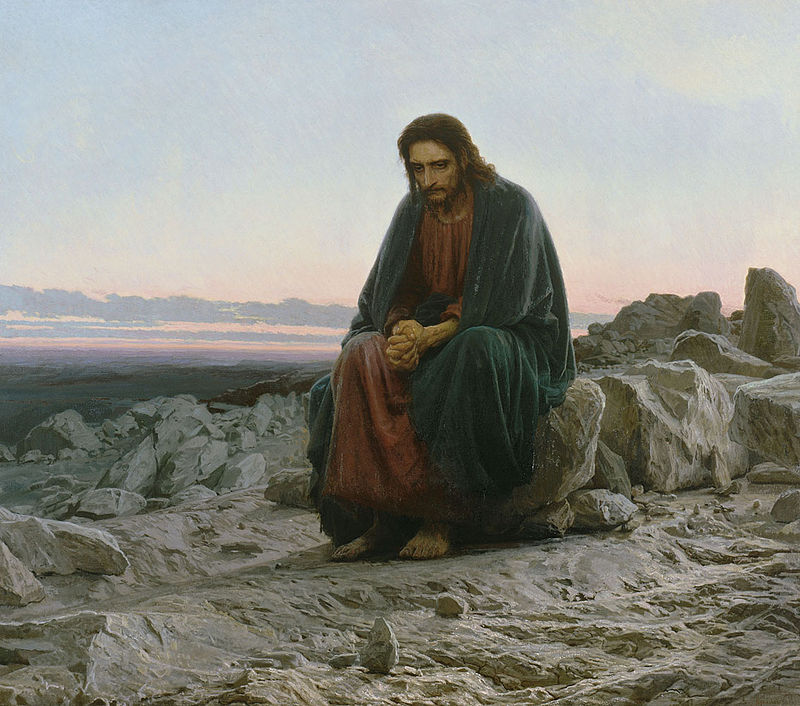

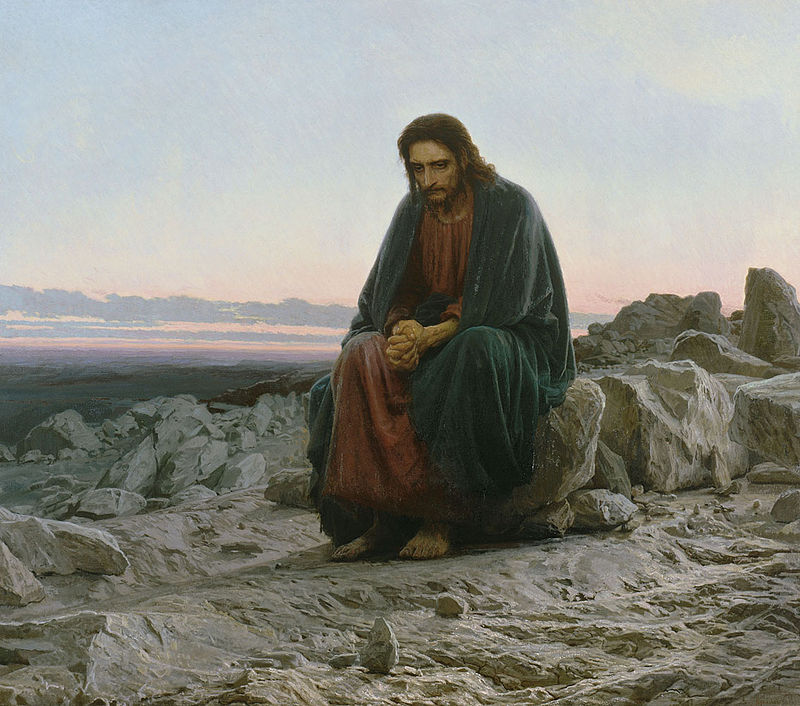

クラムスコイ『荒野のキリスト』1872年 Wikipediaより

クラムスコイ『荒野のキリスト』1872年 Wikipediaより

レーピン『1581年11月16日のイワン雷帝とその息子イワン』1885年 Wikipediaより

レーピン『1581年11月16日のイワン雷帝とその息子イワン』1885年 Wikipediaより

レヴィタン『永遠の安らぎの上に』1894年 Wikipediaより

レヴィタン『永遠の安らぎの上に』1894年 Wikipediaより

アルヒープ・クインジ『白樺林』1879年 Wikipediaより

アルヒープ・クインジ『白樺林』1879年 Wikipediaより

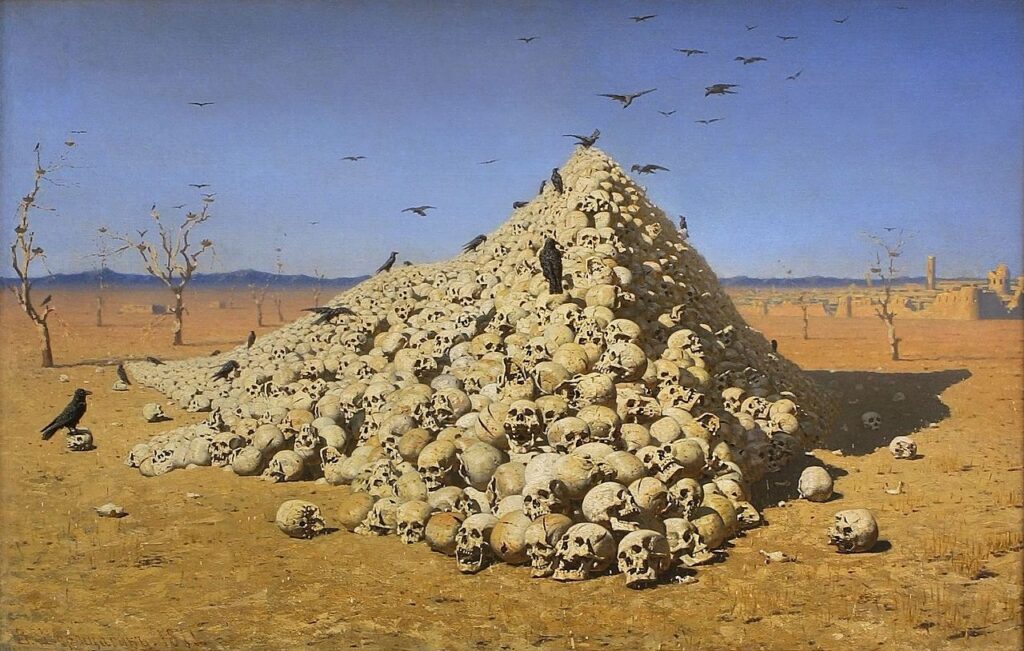

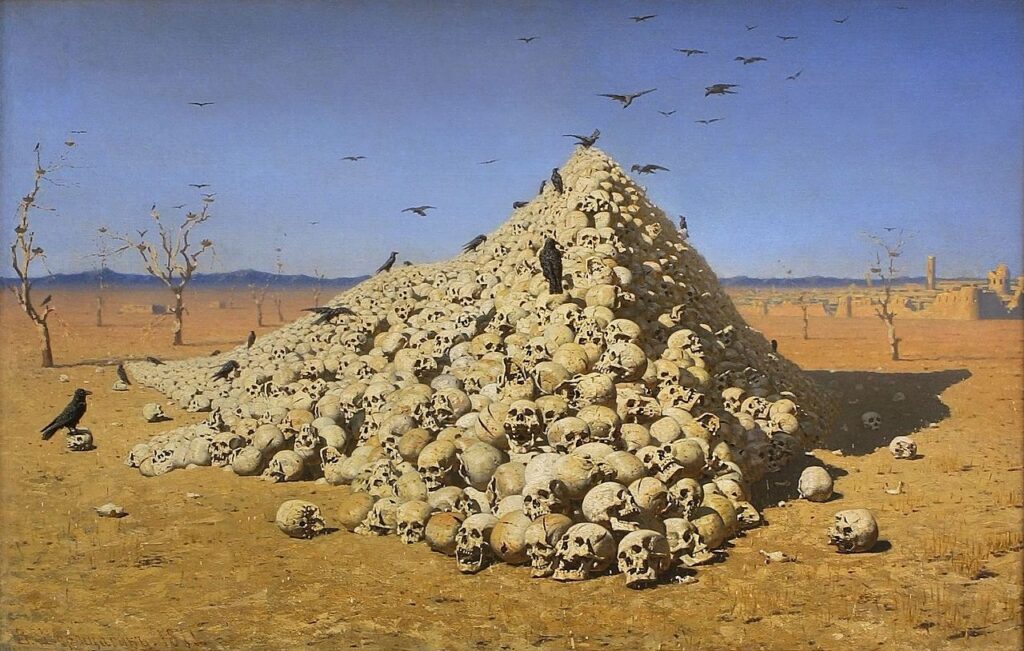

ヴェレシチャーギン『戦争礼賛』1871-72年 Wikipediaより

ヴェレシチャーギン『戦争礼賛』1871-72年 Wikipediaより

シーシキン『ライ麦畑』1878年 Wikipediaより

シーシキン『ライ麦畑』1878年 Wikipediaより

この本では他にもたくさんの名画を観ることができます。上に紹介した作品はこの本の中でも私のお気に入りの絵画です。この本にはバラエティに富んだロシアの名画がたくさん掲載されていますので、読めばきっとお気に入りの作品と出会えると思います。

そしてこの本のありがたいのは当時のロシアの時代背景も知れる点です。これらの画家がどのような社会に生き、何を求めて絵を描き続けたのか、闘い続けたのかを知ることができます。

これはロシア文学、音楽とも繋がってくる事柄です。

文学、音楽の歴史と比べながら絵画を見ていくのは非常に興味深かったです。

ロシア絵画の入門書としてとてもおすすめな作品です。

以上、「『レーピンとロシア近代画家の煌めき』ドストエフスキーも生きたロシア19世紀絵画のおすすめガイドブック」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

レーピンとロシア近代絵画の煌めき (ToBi selection)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

『もっと知りたいマグリット 生涯と作品』あらすじと感想~不思議な絵画で有名なマグリットのおすすめガ...

この本ではマグリットの生涯と作品の解説をじっくりと見ていくことができます。解説もとても面白く、それこそ食い入るように読み込んでしまいました。東京美術さんの『もっと知りたいシリーズ』は私も大好きでどれも楽しく読ませて頂いているのですが、この本はその中でもトップクラスに面白い1冊でした。

ぜひぜひおすすめしたい1冊です!

前の記事はこちら

あわせて読みたい

『もっと知りたいフェルメール 生涯と作品』あらすじと感想~17世紀オランダ絵画の時代背景も学べるおす...

この本ではフェルメールが活躍した17世紀オランダの時代背景も詳しく知ることができます。

この時代のオランダ社会は、当時芸術界の中心だったローマとはまったく異なる様相を呈していました。

その社会事情の違いがオランダ絵画に独特な発展をもたらすことになります。その流れがとても面白く、一気にこの本を読み込んでしまいました。

関連記事

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

謎の国ロシアの歴史を年表を用いてざっくり解説!

正直、ドストエフスキーを学ぶまで私はほとんどロシアのことを知りませんでした。

「極寒の薄暗いどんよりした恐い国」

そんなイメージが頭にあるだけでした。

いつ頃からロシアという国が成立し、どんな歴史を経て今に至っているかなど全く想像すらできなかったのです。いや、興味関心もなかったというのが正直なところかもしれません。

謎の国ロシア。

ですが、いざ調べてみると実はこの国の歴史は非常に面白いことがわかってきました。

あわせて読みたい

O・ファイジズ『ナターシャの踊り ロシア文化史』あらすじと感想~ロシアの文化・精神性の成り立ちに迫...

ロシア的な精神とは何なのかということを学ぶのに最高の一冊!。

この本はドストエフスキーのキリスト教理解を学ぶ上でも非常に重要な視点を与えてくれます。

あわせて読みたい

モンテフィオーリ『ロマノフ朝史1613-1918』あらすじと感想~ロシアロマノフ王朝の歴史を学ぶのに最高の...

私にとってはモンテフィオーリは絶大な信頼を寄せうる歴史家なのですが、今作も安定のモンテフィオーリクオリティーでした。「素晴らしい」の一言です。

ロマノフ王朝の始まりからいかにしてロシアが拡大し、力を増していったのかをドラマチックにテンポよく学ぶことができます。

それぞれの皇帝ごとに章立ても進んでいくので時代の流れもとてもわかりやすいです。

あわせて読みたい

「なぜ僧侶の私がドストエフスキーや世界文学を?」記事一覧~親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

全く関係のなさそうな2人ですが実は重大なつながりがあるとしたらいかがでしょうか。

このまとめ記事ではそうした私とドストエフスキーの出会いと、なぜ僧侶である私がドストエフスキーを学ばなければならないのかを紹介しています。

コメント