レミゼのミリエル司教の燭台と蝋燭の大きな意味~暗闇を照らす光のはたらきー鹿島茂『パリ時間旅行』より

鹿島茂『パリ時間旅行』より~レミゼのミリエル司教の燭台と蝋燭には大きな意味があったー暗闇を照らす光のはたらき

この記事では前回の記事でご紹介した鹿島茂著『パリ時間旅行』の中でレミゼに関する非常に興味深い記述がありましたのでそちらをご紹介したいと思います。

まず、鹿島氏はこの本のなかでパリの照明事情についてお話ししていきます。それは次のような文章から始まっていきます。

パリの闇を開く光

現代の都会に暮らす人間にとってなかなか実感できないものの一つに、夜の闇の暗さがある。私は以前、新月の夜、車でチェコスロバキアから西ドイツに抜けようとして、ボへミアの森で漆黒の闇の中に迷いこんでしまい、いま思い出しても背筋が寒くなるような恐怖を味わったことがある。とにかく、自分の乗っている車のへッドライト以外に光は一切なく、あるのはただひたすらどこまでも続く際限のない闇。一寸先も見えないとはよく言うが、へッドライトの照らすところから離れたら、それこそ、身体的な空間感覚がまったく働かず、自分の口元に手を運ぶことすらおぼつかない。アイザック・アシモフの『夜来たる』は、太陽が六つもあるために闇というものを知らなかった惑星の住人が、何千年目かに巡ってきた日蝕による闇の訪れで、全員発狂してしまうというストーリーだが、ボへミアの森の闇は、それこそ、へッドライトが消えてしまったら発狂しかねないほどの宇宙的な闇だった。

光の都といわれるパリの町でも、十七世紀の後半までは、夜の帳が降りれば、こうしたボヘミアの森と変らぬ不気味な闇が街路を支配していた。明かりといえば、ときどき、無人の町を巡回する夜警が携えていた松明があるにすぎなかった。(中略)

実際、パリの夜の闇は、強盗や人殺しの大いなる味方であり、夜警は毎晩、平均して、十五体ほどの死体を発見していた。したがって、なにかの用で家に帰り遅れた人は、フリーデルの言っているような松明持ちか提灯持ちを、ちょうどタクシーでも拾うように広場で時間ぎめで雇って家まで送りとどけてもらうほかはなかったのである。フランソワ一世やアンリニ世は何度も勅令を出し、道路に面した家々は、九時から十二時まで窓辺に蝋燭を灯すように命じたが、だれもこれを守る者はなかった。

中央公論新社、鹿島茂『パリ時間旅行』p132-134

たしかに私たちはもはや暗闇の恐怖をなかなか実感できません。いつでもどこでも、照明の光によって明るい世界を享受しています。

しかしそうした照明ができたのはあくまで歴史上最近のことであって、暗闇は人々に恐怖をもたらす存在だったのです。こうした時代背景からパリの照明の歴史を鹿島氏は語っていきます。

この照明の歴史はものすごく興味深かったので本当は20ページ以上あるこの箇所を全文引用したいくらいですが、記事の分量上それもできませんのでその一部を引用します。興味のある方はぜひこの本を読んで頂ければと思います。

まず、光源という問題だが、これは都市の街路照明という観点から見るとかなり重要な要素を含んでいる。たとえば、ヨーロッパの都市、とくにパリでは、一六六七年に最初の公共照明が、ランテルヌ灯という形で登場したとき、それはあたり一帯を照らすというよりも、そこに光(火)があること、つまり光源を知らせるということに意義があると考えられていた。

というのも、このランテルヌ灯なるものは、ガラスで囲った角灯の中に一本の蝋燭が灯されているだけの照明にすぎず、とてもあたりに光を投げかけて明るくするというような機能はなかったからである。

しかし、暗闇の中に光があるということは、それだけで人々の恐怖心を取り除き、同時に犯罪者をひるませるだけの効果があったため、犯罪の防止には大いに役立ったと伝えられている。ようするに、それは荒野の闇のなかの篝火のように、火に対する人間の本能的な信頼感を蘇らせる働きがあったのである。

こうした、そこに光があることを知らせる光源としての照明の機能は、パリの街路照明が、灯油ランプからガス灯へ、さらには電灯へと変わっていっても、基本的には変化がなかった。つまり、パリでは、街路灯の役割は、夜を昼に変えるような明るい光をあたりに撒き散らすことよりも、むしろ闇をひらく光(光源)がそこに存在することを知らせる点にあった。

中央公論新社、鹿島茂『パリ時間旅行』p152-153

※一部改行しました

パリにおいては、実用的に辺りを昼のように照らすことよりも、そこに火があるという心理的作用を重んじたのでありました。これは非常に重要な指摘です。

では、本題の『レ・ミゼラブル』と蝋燭の火についてのお話を見ていきましょう。少し長くなりますが重要な点ですので、前置きからじっくり読んでいきます。

食事と照明という二つの要素は、歴史的に見た場合、切っても切り離せない関係にある。

たとえば、原始の人類は、日が昇ると同時に食糧を求めに野山に出かけて行き、日没の前にすみかに帰って、食事をし、そして床に就くという日常のパターンを繰り返していたが、このパターンは狩猟や木の実の採取が、労働による賃金の獲得という形態にかわっても、基本的に変化はなかった。

すなわち、人類にとって、太陽の出ている時間は、食糧を獲得するための労働に用いるべきものであり、食事はそのあとで、つまり太陽が沈んでからするものであるというのが、自然によって決められた規則であった。

言い換えれば、これは生存競争が厳しく、日中の時間はすべて食糧の確保に充てなければ生きて行けないという認識から必然的に割り出された行動様式であった。いくら食糧がなんの苦労もなく手に入る赤道近くの民族でも、太陽が沈まないうちから食事を始めるという生活パターンをもっているものはまずいないとみてよい。

この事実は、そのまま、食事には原始の昔から常に照明が必要であったことを意味している。もちろん、原始時代の火は、たんに食べ物を口元に運ぶのを照らすために役立っていただけではなく、当然、食べ物を焼いたり煮たりするための調理の火でもあったし、また野獣の襲撃を防ぐという防御的な意味ももっていた。

一言でいえば、原始時代の洞窟にともされた火はこの三つの要素を未分化の状態でもっていたわけである。文明が進化するにしたがって、火のもっていたこの三つの機能は、それぞれ、食卓の明かり、台所の竈、街路照明に分化したが、これらは、熱と光の分裂が起こっていない時代には、つまり炎によって照明がおこなわれていた時代には、心理的にはそれほど切り離されてはいなかった。

人々は、食卓の上の炎を見詰めながら、それによって自分たちが外部の敵から守られていると感じ、また自分たちがロにしている食べ物が竈の火によって調理されていることを半ば意識していた。

中央公論新社、鹿島茂『パリ時間旅行』p158-160

※一部改行しました

人間にとって火とはどういうものなのかということをここで考えさせられました。そしてその火は現代を生きる私たちにとっても大きなはたらきを持っていることを鹿島氏は続けて述べていきます。

現在、食卓の上の明かりを見ても、そこに竈の火を連想する人はほとんどいない。しかし、人類はどうやらこうした照明の起源に対する無意識的な記憶をもっているらしく、たとえば、停電になって、蝋燭の炎のもとで食事をしなければならないような事態になると、なぜか、我々は、不便さを嘆くと同時に、ゆらめく炎をじっと見つめながら妙に懐かしいほのぼのとした感情を覚えるものである。

そして、そのときには、明かりを求める虫のようにその蝋燭のあるところに集まってきた家族の者は、肩を寄せ合って食事を取りながら、いままで感じたことのないような不思議な一体感を感じるのである。

ところが、パッと電気がついたとたん、そのノスタルジックな感覚は突然あとかたもなく消えうせ、食事をすませた家族が自分の部屋に引き上げたあとには、吹き消された蝋の匂いだけが残ることになる。

しかしながら、炎に対してノスタルジックな愛着を感じるということにかけては、われわれ日本人よりもヨーロッパの人々のほうが、はるかに敏感な感性をもっている。それはおそらく、日本人が、電灯が灯る以前の時代でも、行灯や提灯といった、紙で炎を覆い隠した照明器具を用いていたのに対し、ヨーロッパでは、基本的に蝋燭の炎を裸火で使っていたという事実からきているのだろう。

ヨーロッパの昔の照明器具は、燭台やシャンデリアなどを見てもわかるように、蝋燭を立てる部分や炎を反射させる部分には華麗な装飾がほどこされているが、蝋燭と炎自体はむきだしである。これは、ヨーロッパの人々が、炎に、光の源という以上の積極的な意味を認めていたことの証明であるといってよい。つまり、炎はあたりを照らすという機能のほかに、人の心をなごませ、食卓にあつまってきた家族のきずなを強めるという働きがあると考えられていたのである。

中央公論新社、鹿島茂『パリ時間旅行』P160-161

※一部改行しました

そしてここからいよいよ『レ・ミゼラブル』の話へと繋がっていきます。

ところで、食卓に置かれた蝋燭の炎のこうした心理的な作用ということで思い出すのは、ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』の有名なエピソードである。

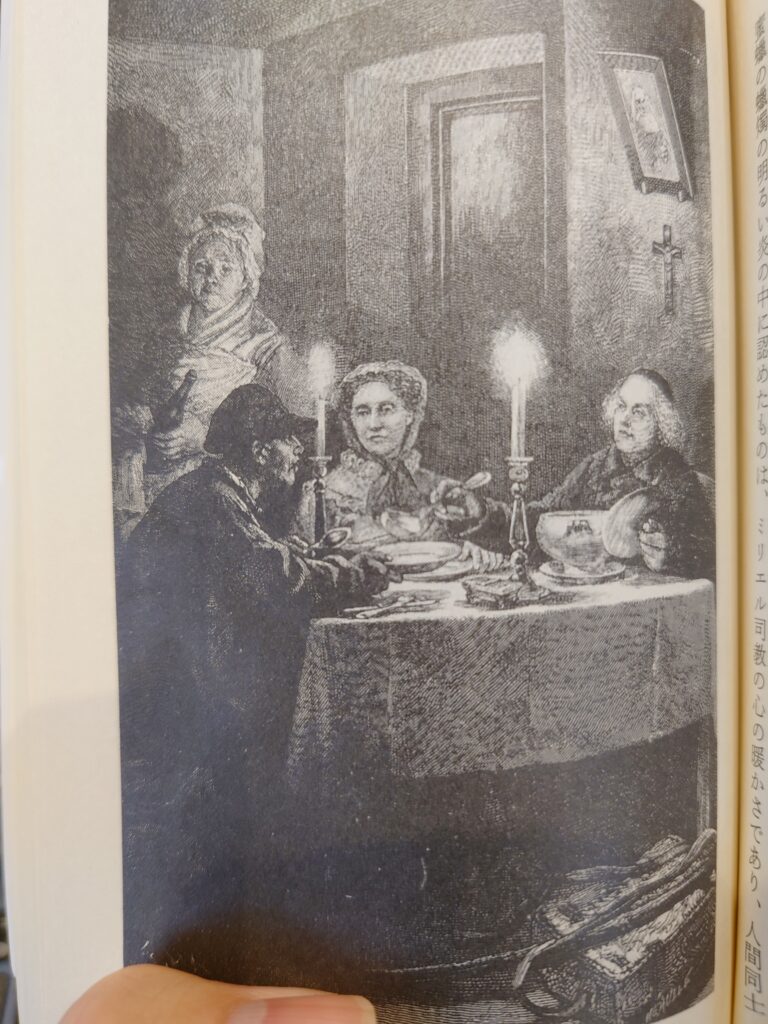

すなわち、徒刑場を出獄したジャン・ヴァルジャンは、元徒刑囚であるがゆえに宿屋で宿泊を断られ、最後に扉をたたいたミリエル司教の家でようやく暖かいもてなしをうけるが、このエピソードで重要なことは、ミリエル司教が銀の食器と銀の燭台を出してジャン・ヴァルジャンを歓迎したという要素もさることながら、ともされた蝋燭が、一般の獣脂の蝋燭(シャンデル)ではなく、高級な蜜蝋の蝋燭(ブジ)だったという点である。

ジャン・ヴァルジャンが入ってくるまで、ミリエル司教は鯨油ランプで食事をしていたが、妹に「このランプは明るくないね」と言い、銀の燭台と蜜蝋の蝋燭をもってこさせる。するとジャン・ヴァルジャンは感動してこう言う。

あんたは親切な方だ。わたしを軽蔑しない。わたしを迎えてくださる。わたしのために、蜜蝋の蝋燭に灯りをつけてくださる。わたしがどこから来たかも、惨めな人間であることも隠さなかったのに (佐藤朔訳 新潮社)

つまり、ジャン・ヴァルジャンは食事を供されたことよりも、蜜蝋の蝋燭を食卓にともして歓待してもらったことに感激しているのである。おそらく、ジャン・ヴァルジャンが蜜蝋の蝋燭の明るい炎の中に認めたものは、ミリエル司教の心の暖かさであり、人間同士を結び付ける兄弟愛であったのだろう。物語の最後に至り、ジャン・ヴァルジャンは、死の床で、ミリエル司教にもらった銀の燭台にともる蜜蝋の蝋燭の炎を見詰めながら息を引き取るが、そのとき彼の瞳の中に輝いていた未知の光とは、まさにミリエル司教の説く愛だったにちがいない。

このほかにも、十九世紀のフランスの小説では、心から客をもてなそうとするときには、食卓にこの蜜蝋の蝋燭を置くという話がよく使われている。たとえば、バルザックの『幻滅』では、貧しい哲学詩人のダニエル・ダルテスが主人公のリュシアンを自室に招くとき、蜜蝋の蝋燭をともして歓待する。

ようするに、こうした十九世紀のフランスの小説にあらわれる蜜蝋の蝋燭のエピソードは、食卓に置かれた食事自体はいかに貧しくとも、そこに蜜蝋の蝋燭の明るい炎がともっていれば、会食者の心は満たされるという事実を示し、ヨーロッパの食卓において照明の果していた役割の重要性をあらためて我々におしえてくれるのである。

中央公論新社、鹿島茂『パリ時間旅行』P161ー164

※一部改行しました

いかがでしょうか。私はこの箇所を読んで鳥肌が立ちました。食事中何気なく描かれていた銀の燭台と蝋燭の意味・・・そしてジャン・バルジャンがなぜ最後までこの燭台を大切にしていたのか、それが一気に解き明かされたのでした。やっぱりユゴーはすごい!そしてそれをわかりやすく教えてくれる鹿島先生のすごさ!

この本は本当に素晴らしいです。鹿島先生の本はどれも面白くてたくさん読ませて頂いておりますがこの箇所はその中でも特に痺れた部分でした。

また、光と照明、炎についてパリを題材にお話を見ていきましたがこの本では日本との対比も出てきます。パリの文化と比べてみることで改めて私達の生活がどのようなものなのかということも知ることができます。自分とは異質な世界や文化を知ることは自らの世界を知ることにもつながります。これは私が宗教を学ぶ上でもとても大切にしている考え方です。鹿島先生の本はそうした視点からも説いてくれるので非常に興味深く読ませて頂いております。

今回はレミゼのミリエル司教の銀の燭台と蝋燭をテーマに、「闇を照らす光のはたらき」を見ていきました。これを知ることでレミゼをまた違った角度から楽しむことができるのではないでしょうか。

この本は他にも刺激的なお話がたくさん出てきます。とてもおすすめな本ですのでぜひ手に取ってみてください。

以上、「レミゼのミリエル司教の燭台と蝋燭には大きな意味があった~暗闇を照らす光のはたらき」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント