目次

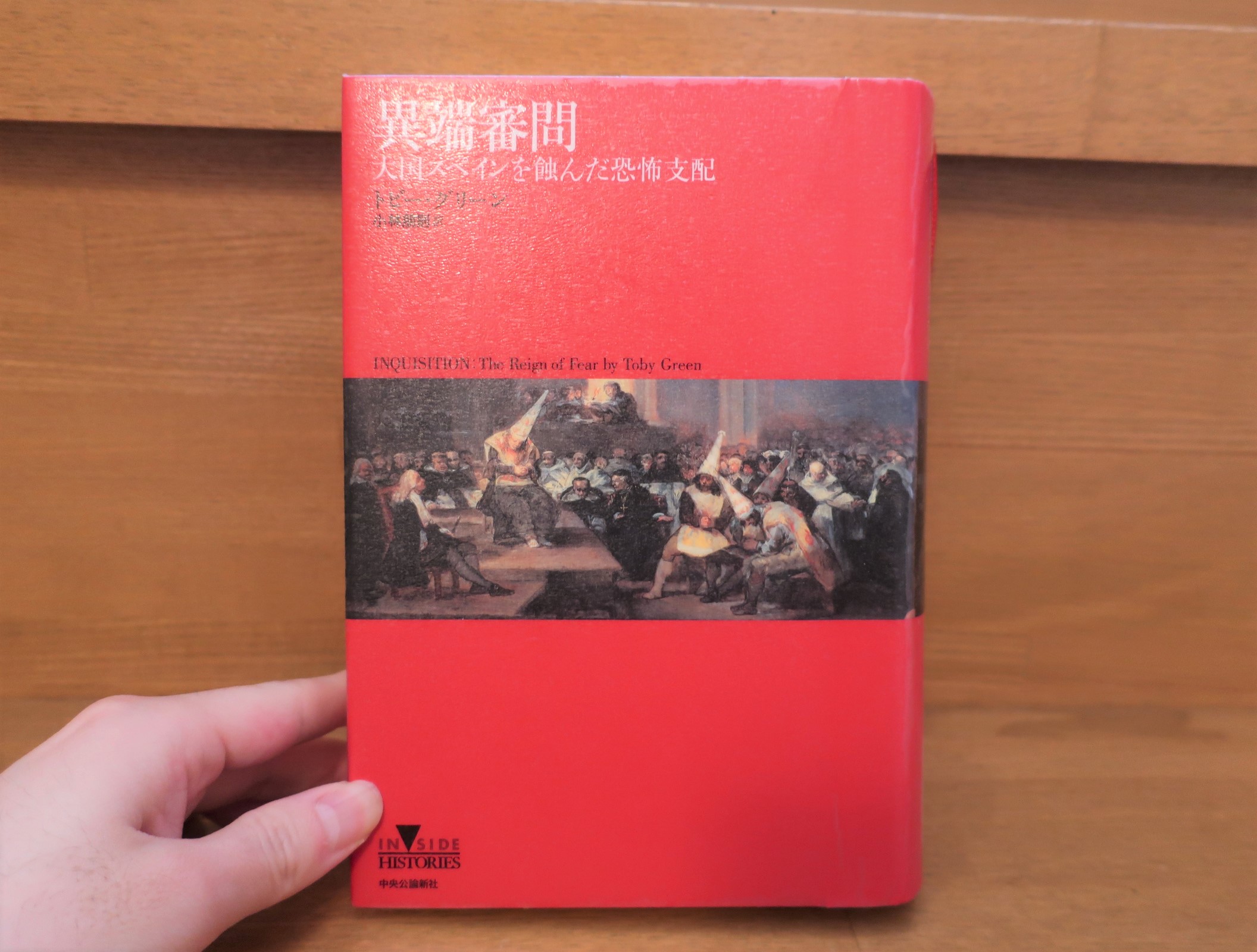

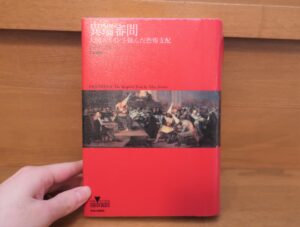

トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑶

今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。

あわせて読みたい

トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖支配』あらすじと感想~ソ連や全体主義との恐るべ...

この本で見ていくのはまさしくスペイン・ポルトガルで行われた異端審問です。

この異端審問で特徴的なのは、宗教的なものが背景というより、政治的なものの影響が極めて強く出ているという点です。

この点こそ後のスターリンの大粛清とつながる決定的に重要なポイントです。

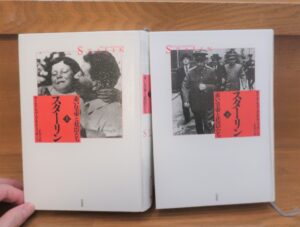

私がこの本を読もうと思ったのはソ連、特にスターリンの粛清の歴史を学んだのがきっかけでした。

スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。

こうしたソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。

異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。

そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。

ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。

あわせて読みたい

『カラマーゾフの兄弟』大審問官の衝撃!宗教とは一体何なのか!私とドストエフスキーの出会い⑵

『カラマーゾフの兄弟』を読んで、「宗教とは何か」「オウムと私は何が違うのか」と悩んでいた私の上にドストエフスキーの稲妻が落ちます。

私は知ってしまいました。もう後戻りすることはできません。

これまで漠然と「宗教とは何か」「オウムと私は何が違うのか」と悩んでいた私に明確に道が作られた瞬間でした。

私はこの問題を乗り越えていけるのだろうか。

宗教は本当に大審問官が言うようなものなのだろうか。

これが私の宗教に対する学びの第二の原点となったのでした。

この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います

では早速始めていきましょう。

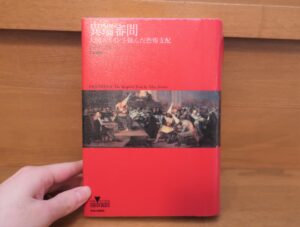

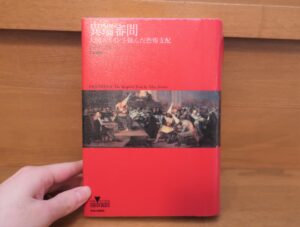

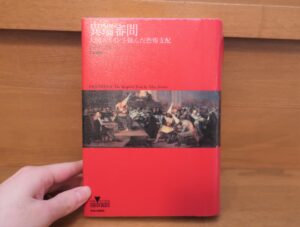

プラド美術館所蔵、ベルゲーテ「異端審問」ー異端審問官の無関心さ。犠牲者を人とすら見なさない心理

プラド美術館所蔵、ベルゲーテ『異端審問』Wikipediaより

プラド美術館所蔵、ベルゲーテ『異端審問』Wikipediaより

マドリードの観光名所プラド美術館には、さまざまな絵画が収蔵されている。一階にはヒエロニムス・ボスとピーテル・ブリューゲル(父)の部屋があり、二人の不気味な作品群が、人間に潜む暗黒面の一端を比喩的に描いている。

この部屋の近くに、ぺドロ・デ・べルゲーテの作品のみを展示したギャラリーがある。べルゲーテは、カトリック両王時代のスぺインで最も重用された画家だろう。このギャラリーに、一四九五年頃に完成した絵画「異端審問」がある(口絵三ぺージ参照)。

べルゲーテの「異端審問」では、一三世紀に聖ドミニクスが異端であるアルビ派を罰するためアウトダフェ(※異端判決宣告式 ブログ筆者注)を取り仕切っている様子が描かれている。アルビ派は、フランス南部で中世異端審問に狙われた最初の犠牲者だ。

この絵で聖ドミニクスは慈悲深く描かれているが、それよりも目を引くのは、周りにいる高位高官たちが平穏と正義の雰囲気に包まれていることだ。司教も貴族も修道士も、ひな壇の下に小さく描かれた人々が火刑へ向かう様子を、ほとんど見ていない。修道土の一人は何と眠っていて、食事で一杯やりすぎたのか、顔が赤くなっている。その一方で、二人のアルビ派がすでに炎に舐められており、次に火刑になる者が続々と連行されてきている。

私は、異端審問の古文書を調べていた頃、気分転換に何度かプラド美術館を訪れたが、そのたびに、この絵画の前に足を運んだ。処刑囚の運命に対する高位高官の冷静さ、否、無関心さは、実に衝撃的だ。

いけにえに選ばれた集団は、必ず社会から人間と見なされなくなる。たとえて言えば、アブラハムが独り子イサクの命を神に捧げようとしたとき、代わりに神から与えられた雄羊のような存在となるのだ。いけにえが受ける苦痛は、考えに入れなくてよいとされる。べルゲーテが見事に描き出しているのは、当時の人々の多くがコンべルソの末路に対して抱いた気持ちなのではないだろうか。(中略)

この作品は今も私たちに、迫害の本質と、その迫害を引き起こす力について訴えかけている。しかも、そうした力は、どれほど経済的に豊かで秩序が安定していようとも、今も社会の底流に脈々と流れ続けているのである。

※一部改行しました

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P74-76

ぜひ上の絵をじっくりと見て頂きたいと思います。引用でも解説されているように、下部の犠牲者たちの姿と上部の聖職者の差が特に印象的です。

また、犠牲者たちを人間と見なさないというのも私たちは聞き覚えがありますよね。

あわせて読みたい

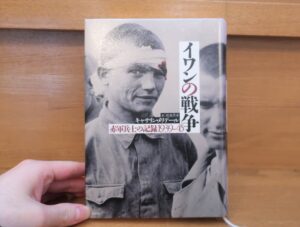

(5)ソ連兵たちは犠牲者を人間とみなさなかった~戦時下の兵士の心理と性暴力の悲劇

彼らが目指すはヒトラーの本拠地ベルリン。ソ連兵たちはその行く先々で暴虐の限りを尽くしました。

たしかに侵攻してきたナチスの残虐行為は悲惨なものでした。それに対し目には目をとばかりにソ連兵は侵攻した先々で略奪、殺人、レイプを繰り返したのです。

この内容はブログに書こうかどうかも迷ったほどです。ここから述べていく内容もそうです。この本では目を背けたくなるような事実が明らかにされます。

独ソ戦においてなぜ信じられないほどの犠牲者が出たのかというのは、敵は絶滅されるべき存在だという思想からでした。彼らも互いに敵を同じ人間だとは見なしていなかったのです。

引用の最後で「この作品は今も私たちに、迫害の本質と、その迫害を引き起こす力について訴えかけている。しかも、そうした力は、どれほど経済的に豊かで秩序が安定していようとも、今も社会の底流に脈々と流れ続けているのである。」と述べられているのが非常に印象的でした。まさにその通りであることを独ソ戦は証明しています。また、こうしたことは現代を生きる私たちの中にも巣食っている問題であることを忘れてはなりません。

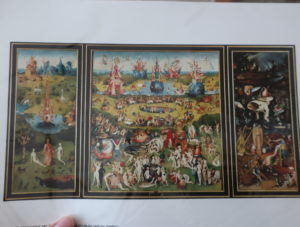

プラド美術館 2019年ブログ筆者撮影

プラド美術館 2019年ブログ筆者撮影

ちなみにこの箇所で語られたベルゲーテの「異端審問」があるプラド美術館に私も2019年に足を運びました。

そこでヒエロニムス・ボスの『快楽の園』やベラスケスの傑作『ラス・メニーナス』などの名画を堪能しました。1日中いてもすべてを観ることができないくらい巨大な美術館でそのスケールに圧倒されたのを覚えています。

あわせて読みたい

スペイン入国と世界中の憧れ・プラド美術館を堪能 スペイン編①

2019年5月11日。ローマから飛行機でスペインのマドリードへ移動。

これからおよそ20日間をかけてスペインの各都市を巡っていきます。

その一番最初に訪れたのがプラド美術館です。さすが世界屈指の美術館。ベラスケスやヒエロニムス・ボスの名画を堪能しました。

あわせて読みたい

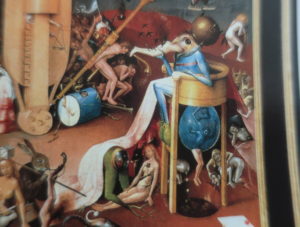

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』~人類と善悪の起源を考える スペイン編②

ボスの『快楽の園』はあまりに奇怪な構図と登場人物たちが見る者を混乱に突き落とします。この不思議な絵の言わんとしていることは何なのか。従来はキリスト教の道徳観を表しているというのが定説でしたが、新たな説も出てきています。この記事ではそんな『快楽の園』を通して人間の善悪とは何かを考えていきます。

あわせて読みたい

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』を解説!ボスはなぜ奇妙な地獄絵や絵画を描いたのか スペイン編③

前回の記事「ヒエロニムス・ボス『快楽の園』~人類と善悪の起源を考える スペイン編②」ではヒエロニムス・ボスの「快楽の園」と人類の善悪の起源についてお話ししました。

私の旅のきっかけともなった本『道徳性の起源 ボノボが教えてくれること』に大きく紹介されていた「快楽の園」。

今回の記事では霊長類学者フランス・ドゥ・ワールの独特な視点から離れて、この絵の基本的な解釈をもとに改めて「快楽の園」を紹介していきます。

異端審問官と執行人の良心の曇りを払ってから行われる拷問

マドリードでスプレーマの秘書官を務めていたパブロ・ガルシアは、一五九一年、異端審問官が拷問を行なう際の手順について詳しい指示書を書いている。それによると、囚人にはまず警告を与え、「お前には真実をすべて話していない疑いがあるので、清廉潔白な学識ある方々に本件の証拠を見せたところ、拷問にかけるべきだとの忠告を受けた」と告げなくてはならない。拷問によって自白が得られると考えられていたのである。

さらにガルシアの指示によると、拷問を始める前に異端審問官は次の祈禱文を唱えなくてはならなかった。

キリストの御名においてお祈りします。

本件の証拠と理非曲直を考慮した結果、私たちは囚人を疑うに足る根拠を見つけ、ゆえに拷問による尋問に付すとの宣告を出すべきとの判断に達しました。この尋問で私たちは囚人に、私たちが適切と思う時間を費やして、告発されている事柄について真実を述べるよう命じます。さらに加えて私たちは、もし囚人が拷問中に死んだり、重傷を負ったり、大量に出血したり、あるいは手足を切断したりすることになったとしても、それは彼らが真実を告げるのを拒んだためなのだから、その過失と責任は囚人にあって私たちにはないことを宣言します。

こうして良心の曇りを払ってから、異端審問官は囚人を拷問室に連れていくよう命じる。拷問室で囚人に責め道具を使うのは拷問官で、身元を隠すため目だけが開いたマスクをかぶっている。照明は通常ランタンのみで、異端審問官たちは椅子に座って尋問に備える。ここで再び囚人に真実を告白するよう迫り、たとえ拷問に移るのが通常「必要」だとしても、自分たちもこのような責め苦は見たくないのだと告げなくてはならないと、ガルシアは記している。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P111-112

「私は不本意だがこれからお前を拷問にかける。お前が悪いことをしたから悪いのだぞ?神はそれを知っておられる。神は絶対に正しい。その神より委託を受けている私たちも正しい。お前は拷問によって苦しむかもしれんがそれは自業自得だ。だがそれによりお前は罪を償うことができるのだ。むしろ我々に感謝してもらいたい。」

異端審問官であれどさすがに自分の手を汚すのは精神的にダメージがあります。そこで自分たちの心が痛まないようにこうして神という絶対的な権威を利用していたのでした。これはスターリンやヒトラーによる虐殺の時にも見られたものです。絶対的な権威による免罪があるからこそ、淡々と暴力を振るうことができたのでした。

あわせて読みたい

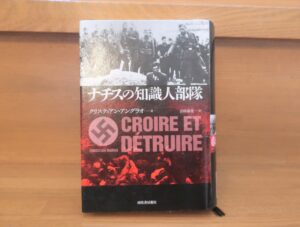

C・アングラオ『ナチスの知識人部隊』あらすじと感想~虐殺を肯定する理論ーなぜ高学歴のインテリがナチ...

この本は虐殺に突き進んでいった青年知識人たちにスポットを当てた作品でした。彼らがいかにしてホロコーストを行ったのか、そしてそれを正当化していったのか、その過程をじっくり見ていくことになります。 この本で印象に残ったのはやはり、戦前のドイツがいかに第一次世界大戦をトラウマに思っていたのかということでした。 そうした恐怖が、その後信じられないほどの攻撃性となって現れてくるというのは非常に興味深かったです。

ソ連もそうでしたが、ナチスもわざわざ知識人部隊を動員してナチスのイデオロギーを築き上げていきました。絶対の権威があればそれを根拠に何をしても許される。ひとりひとりの血まみれの手の責任を権威が肩代わりしてくれる。そうして兵士の精神的負担を取り除こうとしたのでした。

敵を打ち負かし、理想の実現を図るため拷問は行われる

実際、異端審問での拷問は、メキシコでは以前から日常茶飯事になっていた。モガドウロ出身のアルヴァロ・デ・レアン(前章で取り上げたポルトガルのコンべルソ)の姪フランシスカ・デ・カルバハルは、一五八九年に拷問室へ行くよう命じられると、こう叫んだ。

「命なんていらない!すぐに絞首刑にして。でも、服を剥ぎ取って裸にするのはやめて。そんな辱めはイヤ」。そう口走るほど恐怖にうろたえていたが、すぐに正気を取り戻し、こう付け加えた。

「私は貞淑な女で未亡人です。この世で、しかも、これほど神聖さに満ちあふれた場所で、こんな仕打ちを受けるのには耐えられません!」。異端審問官たちは、当然ながらその言い分を無視して服を剥ぎ取ったので、フランシスカは両手で胸を隠そうとした。

「何一つまともじゃない!何もかもが邪悪だわ!」と泣き叫び、「この恐怖のおかげで、私の罪はきっと軽くなる」と言った。

異端審問官たちは、こうした懇願に心を動かされないよう訓練を受けており、とうてい、ボカネグラの言うような平和を愛する人物などではなかった。彼らは、敵と見なす者を打ち負かして自分たちの理想実現を図るために囚人を拷問したのであり、そこに人間らしさは一かけらもない。拷問を実施したのは幻想にすぎない「望みどおりの結果」を手に入れるためであり、これが社会を映す鏡となって、社会を蝕む病がどれほど進行しているかを明らかにしていた。

中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P113-114

この引用の最後の部分はなかなかに衝撃的ですよね。

なぜ彼らは拷問をするのか。

それは理想の実現のためだったのです。

人間は理想のためなら何だってやってしまう存在なのだということがここで述べられています。

これはここまでソ連史を学んできた中で何度も出てきた概念でした。

あわせて読みたい

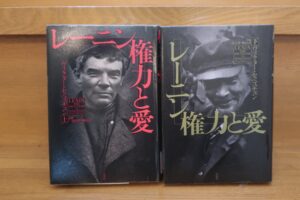

(11)「我々には全てが許されている」~目的のためにあらゆる手段が正当化されたソ連の暴力の世界

今回の箇所ではレーニンの革命観が端的に示されます。

レーニンが権力を握ったことで結局党幹部は腐敗し、平等を謳いながら餓死者が多数出るほど人々は飢え、格差と抑圧が強まったのも事実でした。そしてスターリン時代には抑圧のシステムがさらに強化されることになります。

あわせて読みたい

(2)1932年ウクライナの悲惨な飢饉をもたらしたレーニンボリシェビズムと宗教の関係とは

ソ連社会では宗教はタブーとされていましたがそのソ連の仕組みそのものが宗教的なものの上に成り立っているという何というパラドックス。宗教とは何かということをテーマにこれまでも色々と考えてきましたがこれは非常に示唆に富む場面でした。

そしてスターリン政権下では少なくとも400万から500万にも人が餓死をしたというのです。それも人為的なものによって・・・

スターリン時代にこういうことが起きていたのです。しかもスターリン政権下ではそれすらも「素晴らしい新世界」を作るために正当化されたのでした・・・もはや想像を絶する規模の話と化してきました・・・

レーニンもスターリンも「偉大なる目的のためにはあらゆる手段は正当化される」と喧伝し、人々はそれを信じ、実行していました。

時代や地域を問わず、人間にはこうした闇があることを感じさせられました。

続く

Amazon商品ページはこちら↓

異端審問: 大国スペインを蝕んだ恐怖支配 (INSIDE HISTORIES)

次の記事はこちら

あわせて読みたい

(4)スペイン異端審問時代の秘密主義と密告の横行による社会不信~疑心暗鬼の地獄の世界へ

この記事で見ていくのは単に「異端を裁くだけのシステム」と思われていたものが、社会全体の病気となっていく過程です。

最初は疑わしき者を罰するだけでした。

しかしそれがどんどんエスカレートし、もはや誰が誰に密告されるなどわからない疑心暗鬼の世界に変わっていきます。

ここまで監視と密告が定着してしまえば、人間同士の信頼関係は崩壊です。

こうなってしまえばひとりひとりの国民にはほとんどなす術がありません。スペインは徐々に活力を失っていくのでありました・・・

前の記事はこちら

あわせて読みたい

(2)スペイン異端審問の政治的思惑と真の目的とは

異端審問というと宗教的な不寛容が原因で起こったとイメージされがちですが、このスペイン異端審問においては政治的なものがその主な理由でした。

国内に充満する暴力の空気にいかに対処するのかというのがいつの世も為政者の悩みの種です。

攻撃性が高まった社会において、その攻撃性を反らすことができなければ統治は不可能になる。だからスケープゴートが必要になる。悪者探しを盛んに宣伝し、彼らに責任を負わすことで為政者に不満が向かないようにする。これはいつの時代でも行われてきたことです。

「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む」記事一覧はこちら

あわせて読みたい

ソ連や全体主義との恐るべき共通点ーカラマーゾフとのつながりも「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖...

中世スペインの異端審問は過去の遺物ではなく、現代につながる人間の本質的な問題であることをこの本で学びました。

これまで学んできたレーニン、スターリンのソ連や独ソ戦と非常に強いつながりを感じました。

そしてこの本の面白い所は所々で著者の思いが吐露されていて、単なるデータの羅列には終わらない点にあります。読み応え抜群です。読んでいて本当に面白い本でした。 この本はとてもおすすめです。ぜひ皆さんも読んでみてはいかがでしょうか。

関連記事

あわせて読みたい

(1)スペイン異端審問はなぜ始まったのか~多宗教の共存の実態とその終焉について

異端審問が導入された当初、町の人々がそれを拒んだというのは驚きでした。人々は国から送られてきた役人、つまり異端審問官が町の文化や社会を壊してしまうことを察知していたのです。

共存しながら生活していた人々が恐怖や憎しみ、嫉妬、相互不信によって引き裂かれていく過程を見ていきます。

あわせて読みたい

(1)なぜ独ソ戦では大量の犠牲者が出たのか~絶滅戦争・イデオロギーの戦いとしての戦争とは

独ソ戦の独特なところは、この戦争が絶滅戦争であり、イデオロギーの戦いだったところにあります。もちろん領土問題や経済利権のために戦ったのでもありますが、戦争を戦う兵士たちを動かすために指導部が利用したのは「自分たちは正義であり、敵は人間以下の最低な奴らだ。敵を絶滅しなければならない」という思想だったのです。

この記事ではそんな悲惨な戦争の実態を見ていきます。

あわせて読みたい

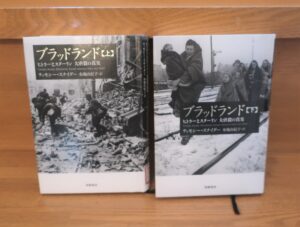

(1)ナチスとソ連による1400万人の虐殺の犠牲者~あまりに巨大な独ソ戦の惨禍

『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』では独ソ戦で起きた大量虐殺の悲劇はナチス、ソ連の相互関係によってより悲惨なものになったことを明かしていきます。ナチスの残虐行為だけが世界史においてはクローズアップされがちですが、それだけではナチスの行動の全貌を知ることはできません。

ナチスとソ連というもっと大きな視点でホロコーストの実態を見ていくことがこの本の特徴です。

あわせて読みたい

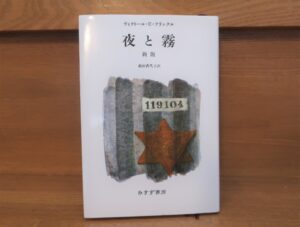

フランクル『夜と霧』あらすじと感想~生きるとは何かを問うた傑作!ドストエフスキーとのつながりも

前回の記事でご紹介したワシーリー・グロスマンの『トレブリンカ収容所の地獄』では絶滅収容所の悲惨さが描かれたのに対し、『夜と霧』では強制収容所という極限状態においてどのように生き抜いたのか、そしてそこでなされた人間分析について語られていきます。

この本は絶望的な状況下でも人間らしく生き抜くことができるという話が語られます。収容所という極限状態だけではなく、今を生きる私たちにとっても大きな力を与えてくれる本です。

あわせて読みたい

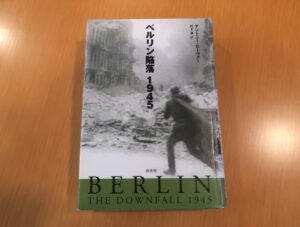

A・ビーヴァー『ベルリン陥落 1945』あらすじと感想~ソ連の逆襲と敗北するナチスドイツの姿を克明に描...

著者のアントニー・ビーヴァーは前回の記事で紹介した『スターリングラード運命の攻囲戦1942‐1943』の著者でもあります。今作でも彼の筆は絶品で、ぐいぐい読まされます。ソ連の逆襲とナチスが決定的に崩壊していく過程がこの本では語られていきます。

ナチス、ソ連両軍ともに地獄のような極限状態の中、どのような行為が行われていたのか。この本で目にする内容はあまりに悲惨です。

あわせて読みたい

私達日本人が今あえて独ソ戦を学ぶ意義ー歴史は形を変えて繰り返す・・・

戦争がいかに人間性を破壊するか。

いかにして加害者へと人間は変わっていくのか。

人々を戦争へと駆り立てていくシステムに組み込まれてしまえばもはや抗うことができないという恐怖。 平時の倫理観がまったく崩壊してしまう極限状態。

独ソ戦の凄まじい戦禍はそれらをまざまざと私たちに見せつけます。

もちろん太平洋戦争における人々の苦しみを軽視しているわけではありません。 ですが、あえて日本から離れた独ソ戦を学ぶことで戦争とは何かという問いをより客観的に学ぶことができます。だからこそ私はあえて独ソ戦を学ぶことの大切さを感じたのでした。

あわせて読みたい

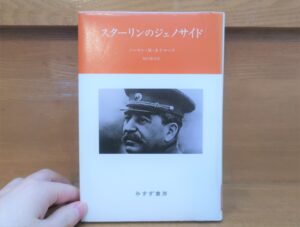

ノーマン・M・ネイマーク『スターリンのジェノサイド』あらすじと感想~スターリン時代の粛清・虐殺とは

この本ではスターリンによる大量殺人がどのようなものであったかがわかりやすく解説されています。

ナチスによるホロコーストは世界的にも非常によく知られている出来事であるのに対し、スターリンによる粛清は日本ではあまり知られていません。なぜそのような違いが起きてくるのかということもこの本では知ることができます。

あわせて読みたい

(4)スターリンと中世の暴君イワン雷帝のつながり~流血の上に成立する社会システムとは

スターリンは自らを16世紀のロシア皇帝イワン雷帝になぞらえていました。

イワン雷帝はロシアの歴史を知る上で非常に重要な人物です。

圧倒的カリスマ、そして暴君だったイワン雷帝。彼も恐怖政治を敷き、数え切れないほどの人間を虐殺し拷問にかけました。

しかしその圧倒的な力によってロシア王朝を強大な国家にしたのも事実。こうした歴史をスターリンも意識していたのでしょう。

スターリンとイワン雷帝の比較は非常に興味深い問題です。

コメント