目次

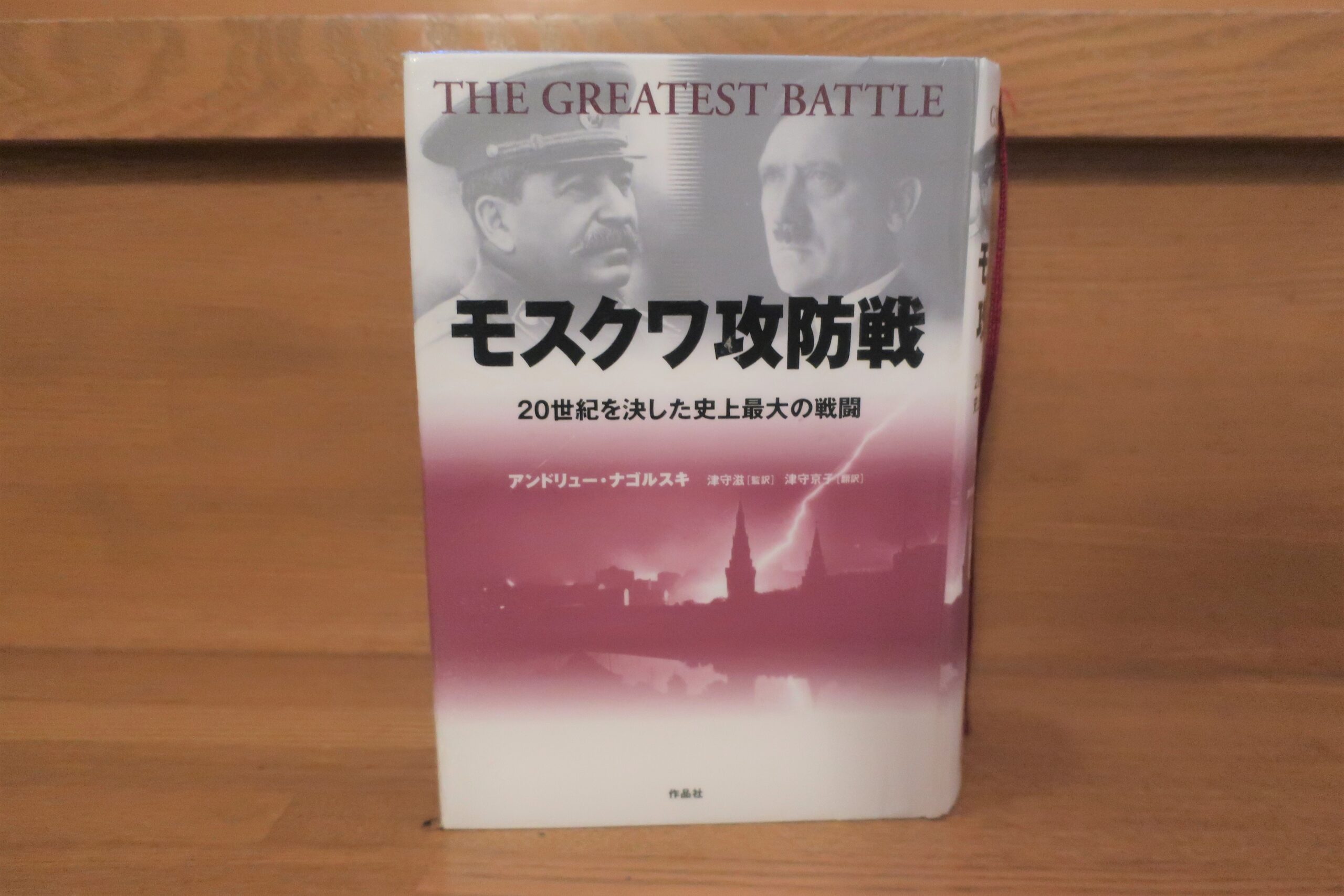

A・ナゴルスキ『モスクワ攻防戦ー20世紀を決した史上最大の戦闘』概要と感想~独ソ戦をもっと知るならこの1冊!

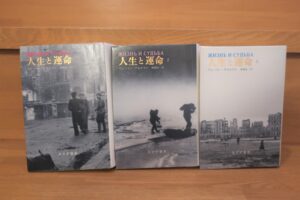

今回ご紹介するのはアンドリュー・ナゴルスキ著、津守滋監訳、津守京子訳『モスクワ攻防戦ー20世紀を決した史上最大の戦闘』という本です。

早速本の紹介を見ていきます。

歴史を創るのは勝者と敗者ではない……愚者である。二人の独裁者の運命を決し、20世紀を決した、史上最大の死闘――近年公開された資料・生存者等の証言によって、その全貌と人間ドラマを初めて明らかにした、世界的ベストセラー。

首都モスクワまで、あと8キロに迫るヒトラー。それでもモスクワを離れることを拒否し、抗戦し続けるスターリン――

『ワシントンポスト』『ロサンゼルスタイムス』が「最良の歴史書の一つ」と絶賛した傑作!

Amazon商品紹介ページより

筆者のアンドリュー・ナゴルスキはアメリカのジャーナリスト・作家で1973年に『ニューズウィーク』誌の記者となり、モスクワ、ローマ、ボン、ワルシャワ、ベルリンの支局長を歴任した人物です。

巻末の監訳者解説にこの本の魅力についてわかりやすく書かれていたのでそちらを引用します。

ポーランド系の著者アンドリュー・ナゴルスキは、『ニューズウィーク』誌のモスクワ、べルリン、ワルシャワの各支局長として駐在した経験がある。モスクワ駐在二回のうち一回目の八〇年代初めには、その記事内容がソ連当局の忌諱にふれ、国外退去になっている(二回目は一九九五年~九六年)。このように、中・東欧の主要都市での活動経験をバックにして、本書を著しているだけあって、臨場感と該博な知識に裏打ちされている描写が、随所に窺える。

本書に対する数多くの賛辞は、この物語のなかで著者が示している、戦闘に巻き込まれた人間への深い思いやり・同情に対し、向けられている。その代表的なものとして、カーター元大統領の安全保障問題担当補佐官であった政治学者ズビグニェフ・ブレジンスキーの書評を紹介する。

「第二次大戦のヨーロッパ戦線で、決定的な戦いでありながら、最も知られていなかったモスクワ攻防戦について、戦争の中に投げ込まれた個人に焦点を合わせ、勝者、敗者を問わず、その苦しみに対し心からの同情を示しつつ、説得力ある語り口で書かれている」

このほか、フルシチョフの伝記でピュリッツァー賞を受賞しているウイリアム・タウブマンが、このすぐれた歴史書について、「叙事詩的戦闘物語」としてのでき映えを激賞しているし、また『大粛清』の著者のロバート・コンクエストも、「底知れない恐怖の叙事詩的作品」と形容している。

ソ連側にとって、第二次大戦すなわち大祖国戦争は、輝かしい栄光の勝利に終った。しかしその影に隠されて、スターリングラードやレニングラードでの英雄的戦いと異なり、モスクワ攻防戦については、語られることが少なかった。指導者スターリンの数多くの失敗のために「無駄死に」を強いられた犠牲者の数が、あまりに多かったためである。

本書は、この戦いについて、これまで埋もれていた秘密文書を渉猟し、数多くの生き残った証人や当時の党・政府の責任者など関係者の子孫とのインタビューを通じて、歴史の再構成を試みている。この物語を一貫して流れる主題は、「戦争と人間」である。戦争を指導したスターリンとヒトラーの虚虚実実の駆け引きや「歴史における個人の役割」を、その心理にまで立ち入って読み解く努力を払うとともに、名もない一兵卒や市井の庶民が投げ込まれていた極限状況や戦争の惨禍について、叙述している。つまるところ、著者は、単なる一傍観者としてではなく、「熱情」をもって、この史上最大の戦闘の中に、自らを投げ入れて語っているところに、本書の迫力がある。

作品社、アンドリュー・ナゴルスキ著、津守滋監訳、津守京子訳『モスクワ攻防戦ー20世紀を決した史上最大の戦闘』P447-449

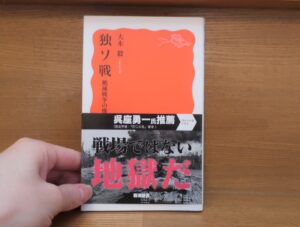

前回の記事で紹介しました大木毅著『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』では、第二次大戦における独ソ戦の全体像が語られていました。その本の巻末にある文献解題でも本著『モスクワ攻防戦ー20世紀を決した史上最大の戦闘』は紹介されており、独ソ戦をもっと知りたい方にはとてもおすすめな本となっています。

写真や図も豊富で当時の様子をイメージしやすくなっています。

そして何より、読み物としてとても面白いです。著者の語り口が素晴らしく戦争という難しい内容ながらぐいぐい引き込まれてしまいます。なぜモスクワ攻防戦は世界最大規模の戦闘となったのか。なぜ兵士たちは無駄死にしなければならなかったのか。無敵と思われたドイツ軍がなぜ敗北したのかということがドラマチックに語られていきます。

この戦いで興味深かったのはやはりナチスが敗北するきっかけとなったロシアの冬将軍の存在です。1812年にあのナポレオンを倒したロシアの冬将軍がまたしても侵略者に牙を向いたのです。

あわせて読みたい

ナポレオンのモスクワ遠征と冬将軍、栄光からの転落~ドストエフスキー『罪と罰』とナポレオンの関係を考察

今回はいよいよ大詰めです。いよいよナポレオンとドストエフスキーの祖国ロシアとの対決です。

ドストエフスキーの『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフとナポレオンの関係をテーマに、ここまで長々とナポレオンの歴史をたどってきました。

改めてラスコーリニコフの言葉を読んでみると、ナポレオンの激動の流れを絶妙に言い表しているなと感心してしまいます。

また、これを読みながら独ソ戦のことながら日本軍の敗戦についても考えさせられます。なぜ日本からはるばる進攻を続けなければならなかったのか、悲惨な状況を耐え、死ぬまで戦わなければならなかったのか、そうしたことも考えさせられます。

戦争の恐ろしさを改めて考えさせられます。ヒトラーやスターリンという指導者や高級官僚が机上で下す命令を実行するのは戦地の兵士です。人間の命を軽視する指揮官の命令によって両軍どれだけの兵士が死んでいったのか、この本を読めばわかります。

そして兵士たちだけでなく非戦闘員たる国民たちの悲惨な状況も語られます。

この本は単なる歴史の出来事の羅列ではなく、個々の人間の物語が描かれます。だからこそより感情移入して読めてしまいます。

かなり分厚い本ですが中身も濃厚です。とてもおすすめな1冊です。

以上、「独ソ戦をもっと知るならこの1冊!『モスクワ攻防戦ー20世紀を決した史上最大の戦闘』」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

モスクワ攻防戦――20世紀を決した史上最大の戦闘

次の記事はこちら

あわせて読みたい

『レニングラード封鎖 飢餓と非情の都市1941-1944』あらすじと感想~80万人以上の餓死者を出したサン...

この本はあまりにショッキングです。かなり強烈な描写が続きます。地獄のような世界でレニングラード市民は生きていかなければなりませんでした。市民が飢えていき、どんどん死んでいく様子がこの本では語られていきます。生き残るために人々はどんなことをしていたのか。そこで何が起きていたのか。その凄まじさにただただ呆然とするしかありません。80万人以上の餓死者を出したというその惨状に戦慄します・・・

前の記事はこちら

あわせて読みたい

神野正史『世界史劇場 ナチスはこうして政権を奪取した』あらすじと感想~ヒトラーの権力掌握の過程を知...

民主主義であったはずのドイツがなぜ全体主義へと突き進んでいったのか。

これは日本においても当てはまる事象です。

ナチスを学ぶことは私達の歴史を学ぶことにもつながります。

この本ではいつものごとく、神野氏の絶妙な解説で進んで行きます。とにかく面白く、読みやすいです。ドイツの流れをまずは知りたいという方には非常におすすめな1冊となっています。

独ソ戦おすすめ参考書一覧はこちら

あわせて読みたい

独ソ戦のおすすめ参考書16冊一覧~今だからこそ学びたい独ソ戦

この記事では独ソ戦を学ぶのにおすすめな参考書を紹介していきます。

独ソ戦は戦争の本質をこれ以上ないほど私たちの目の前に突き付けます。

なぜ戦争は起きたのか。戦争は人間をどう変えてしまうのか。虐殺はなぜ起こるのかということを学ぶのに独ソ戦は驚くべき示唆を与えてくれます。私自身、独ソ戦を学び非常に驚かされましたし、戦争に対する恐怖を感じました。これまで感じていた恐怖とはまた違った恐怖です。ドラマや映画、ドキュメンタリーで見た「被害者的な恐怖」ではなく、「戦争そのものへの恐怖」です。

関連記事

あわせて読みたい

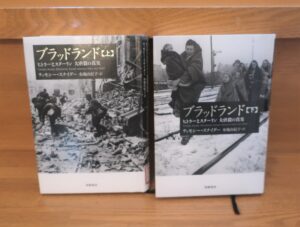

T・スナイダー『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』あらすじと感想~独ソ戦の実態を知...

スターリンはなぜ自国民を大量に餓死させ、あるいは銃殺したのか。なぜ同じソビエト人なのに人間を人間と思わないような残虐な方法で殺すことができたのかということが私にとって非常に大きな謎でした。

その疑問に対してこの上ない回答をしてくれたのが本書でした。

訳者が「読むのはつらい」と言いたくなるほどこの本には衝撃的なことが書かれています。しかし、だからこそ歴史を学ぶためにもこの本を読む必要があるのではないかと思います。

あわせて読みたい

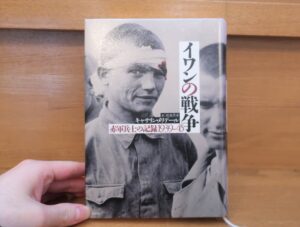

C・メリデール『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』あらすじと感想~ソ連兵は何を信じ、なぜ戦い続け...

この本では一人一人の兵士がどんな状況に置かれ、なぜ戦い続けたかが明らかにされます。

人は何にでもなりうる可能性がある。置かれた状況によっては人はいとも簡単に残虐な行為をすることができる。自分が善人だと思っていても、何をしでかすかわからない。そのことをこの本で考えさせられます。

あわせて読みたい

私達日本人が今あえて独ソ戦を学ぶ意義ー歴史は形を変えて繰り返す・・・

戦争がいかに人間性を破壊するか。

いかにして加害者へと人間は変わっていくのか。

人々を戦争へと駆り立てていくシステムに組み込まれてしまえばもはや抗うことができないという恐怖。 平時の倫理観がまったく崩壊してしまう極限状態。

独ソ戦の凄まじい戦禍はそれらをまざまざと私たちに見せつけます。

もちろん太平洋戦争における人々の苦しみを軽視しているわけではありません。 ですが、あえて日本から離れた独ソ戦を学ぶことで戦争とは何かという問いをより客観的に学ぶことができます。だからこそ私はあえて独ソ戦を学ぶことの大切さを感じたのでした。

あわせて読みたい

大木毅『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』あらすじと感想~独ソ戦の全体像が分かりやすく解説されたおすすめの入...

この本では独ソ戦がなぜ始まったのか、そしてどのように進んで行ったかがわかりやすく解説されています。

そしてこの戦争における巨大な戦闘、モスクワ攻防戦、レニングラード包囲戦、スターリングラード攻囲戦についても解説していきます。独ソ戦の勝敗を決定づけるこれらの巨大な戦いとは一体どんなものだったのか。信じられないほどの犠牲者を出した圧倒的な戦いを私たちは知ることになります。

あわせて読みたい

『スターリングラード―運命の攻囲戦1942-1943』あらすじと感想~独ソ戦最大級の市街戦を描いた戦争ノン...

モスクワ攻防戦が郊外での防衛戦であり、レニングラードの戦いは包囲戦でした。それに対しこの戦闘はスターリングラード周辺地域だけでなく大規模な市街戦となったのが特徴です。空爆と砲撃で廃墟となった街の中で互いに隠れ、騙し合い、壮絶な戦闘を繰り広げたのがこの戦いでした。スターリングラードの死者はソ連側だけで80万人を超えると言われています。

独ソ戦のあまりの規模に衝撃を受けることになった読書でした。

あわせて読みたい

A・ビーヴァー『ベルリン陥落 1945』あらすじと感想~ソ連の逆襲と敗北するナチスドイツの姿を克明に描...

著者のアントニー・ビーヴァーは前回の記事で紹介した『スターリングラード運命の攻囲戦1942‐1943』の著者でもあります。今作でも彼の筆は絶品で、ぐいぐい読まされます。ソ連の逆襲とナチスが決定的に崩壊していく過程がこの本では語られていきます。

ナチス、ソ連両軍ともに地獄のような極限状態の中、どのような行為が行われていたのか。この本で目にする内容はあまりに悲惨です。

あわせて読みたい

アレクシエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』あらすじと感想~独ソ戦を体験した女性達の声に聴くー...

この本はアレクシエーヴィチが独ソ戦に従軍、あるいは戦禍を被った女性にインタビューし、その記録を文章化したものになります。独ソ戦という巨大な歴史の中では個々の人間の声はかき消されてしまいます。特に、女性はその傾向が顕著でした。戦争は男のものだから女は何も語るべきではない。そんな空気が厳然として存在していました。

そんな中アレクシエーヴィチがその暗黙のタブーを破り、立ち上がります。アレクシエーヴィチはひとりひとりに当時のことをインタビューし、歴史の闇からその記憶をすくいあげていきます。

あわせて読みたい

神野正史『世界史劇場 第二次世界大戦 熾烈なるヨーロッパ戦線』あらすじと感想~WW2の流れを掴むのに...

複雑怪奇な国際情勢をこの本では学べます。そして単に出来事の羅列ではなくなぜ歴史がそのように動いたのかという「なぜ」を神野氏は強調していきます。ここが『世界史劇場』シリーズの素晴らしいところだと思います。単なる暗記ではなく、「なぜ」を考える思考力を鍛えてくれるところにこの本の特徴があると私は思っております。非常におすすめな一冊です。

あわせて読みたい

(5)独ソ戦中のスターリンとナチスドイツに反撃するソ連軍の地獄絵図のごとき復讐戦

独ソ戦が始まり、強力なドイツ軍に対抗するためにスターリンはある政令を制定します。それが上記のNKGB命令第二四六号と政令第二七〇号でした。

これによりソ連兵は政府に自分の家族を人質に取られたと同等になります。家族を殺されたくなければ戦え。逃げたらお前も家族も皆処刑する。死ぬまで戦わず敵の捕虜となった時も家族を逮捕する。だから死ぬ気で戦え。

こうしてソ連は兵士を戦地に送り続けていたのでした。

そしてソ連の反撃が始まります。これがまさに戦争の恐怖を体現した地獄のような有様となったのでした・・・

あわせて読みたい

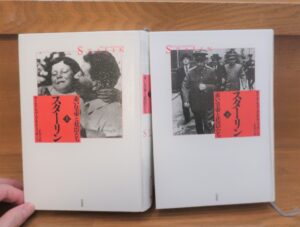

モンテフィオーリ『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』あらすじと感想~ソ連の独裁者スターリンとは何者だ...

この作品の特徴は何と言っても人間スターリンの実像にこれでもかと迫ろうとする姿勢にあります。スターリンだけでなく彼の家族、周囲の廷臣に至るまで細かく描写されます。

スターリンとは何者だったのか、彼は何を考え、何をしようとしていたのか。そして彼がどのような方法で独裁者へと上り詰めたのかということが語られます。

あわせて読みたい

ノーマン・M・ネイマーク『スターリンのジェノサイド』あらすじと感想~スターリン時代の粛清・虐殺とは

この本ではスターリンによる大量殺人がどのようなものであったかがわかりやすく解説されています。

ナチスによるホロコーストは世界的にも非常によく知られている出来事であるのに対し、スターリンによる粛清は日本ではあまり知られていません。なぜそのような違いが起きてくるのかということもこの本では知ることができます。

コメント