目次

ドストエフスキー『鰐』概要とあらすじ

フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

フョードル・ドストエフスキー(1821-1881)Wikipediaより

『鰐』は1865年『世紀』誌2月号に掲載された作品です。

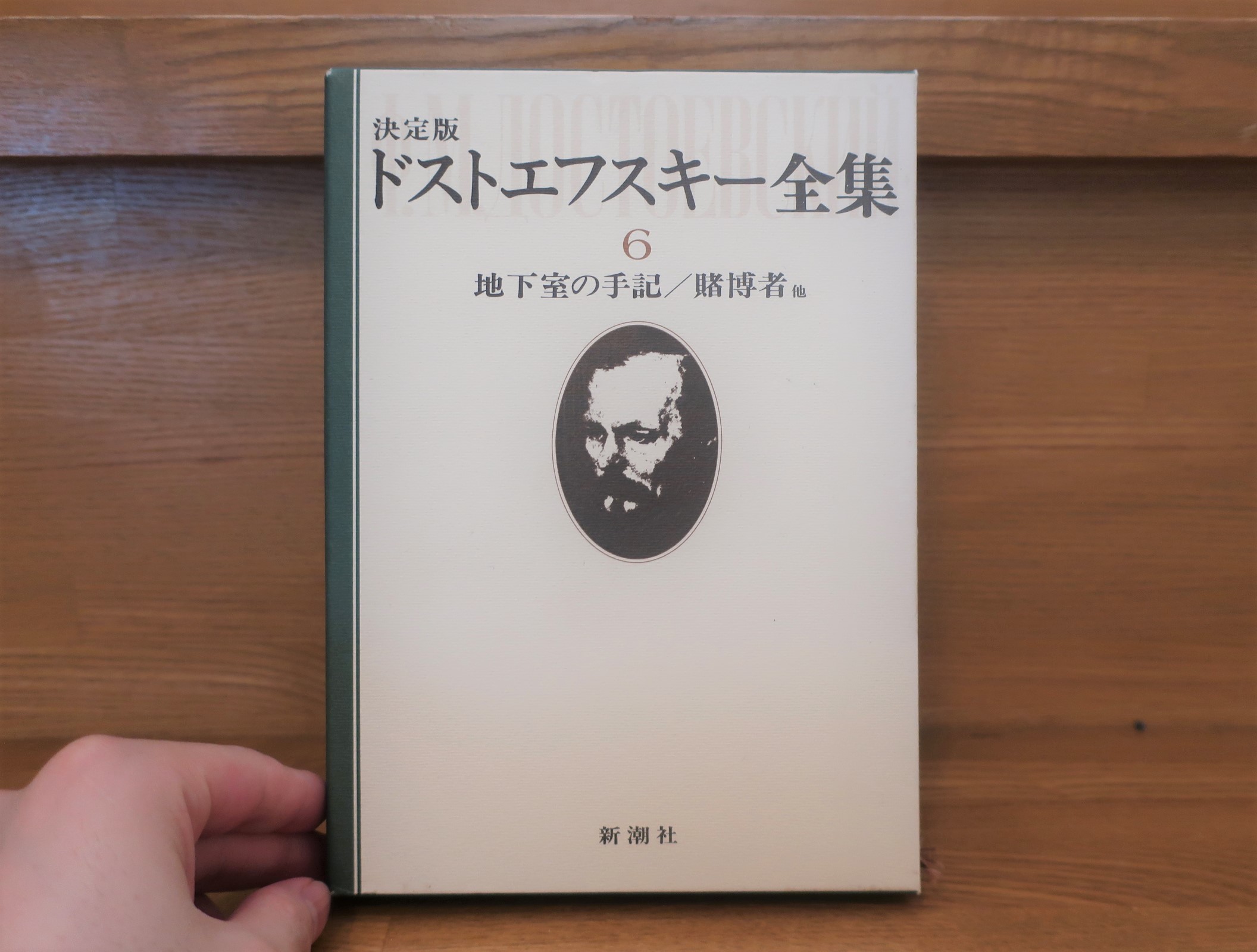

私が読んだのは『ドストエフスキー全集』(新潮社版)6巻の原卓也訳の『鰐』です。

この作品のタイトルは『鰐』というシンプルなものですが、実は掲載当時は、

『鰐―突拍子もない出来事、またはアーケードでのアクシデント。しかるべき年齢の、しかるべき外貌をしたさる紳士が、生きたまま跡形もなくそっくりアーケードの鰐に呑みこまれ、その結果何が生じたかについての、真実の物語』

という尋常ではなく長い題で発表されました。

タイトルからすでに風刺しようというドストエフスキーの意図が感じられるようです。

では、この物語のあらすじを見ていきましょう。

官吏イワン・マトヴェーヴィチは妻と友人夫妻と4人でアーケード街に出かけます。

そこではあるドイツ人が巨大な鰐を25コペイカという料金で見世物にしていました。

イワン・マトヴェーヴィチがその鰐をくすぐっていると、その巨大な鰐は彼を跡形もなく丸呑みにしてしまいます。

一同大騒ぎです。

妻はドイツ人に鰐の腹を切り裂いて夫を助けてと懇願するも、ドイツ人は「これから金を稼ぐ鰐を殺すもんか、それなら罰金を払え」と取り付く島もありません。

友人も「切り裂いても無駄ですよ。彼は十中八九今頃はもう天国を待ってるでしょうからね。」とあきらめ始めました。

しかしそんな時、まったく思いがけず鰐の中からイワン・マトヴェーヴィチの声が響いてきます。

なんと、彼は全くの無傷で、しかもはっきりと会話できるほど鰐の中に居心地よく収まってしまっていたのです。

ドイツ人はますます「これからの売り上げはどうなるのだ。金を払え」と騒ぎます。

さらには夫自身も「私はこうして快適にいる。死にはしまい。こうすれば人が集まって儲かる。鰐の中にいればおれも出世できるぞ!」と息巻きだします。

鰐に呑み込まれたイワン・マトヴェーヴィチはこれからどうなってしまうのでしょうか・・・

感想

鰐に丸呑みされたイワン・マトヴェーヴィチをめぐるドタバタ劇。

どこか風刺的で、パロディかコントのような雰囲気の作品です。

「あのドストエフスキーがこういう作品を書くのか」と初めて読んだ時は驚いたことを覚えています。

この物語でドストエフスキーが風刺したのは金儲け主義や当時の進歩的な空気を絶対視する世の中のあり方でした。

この作品が生まれる少し前に社会主義者チェルヌイシェフスキーの『何をなすべきか』という作品がロシアで発表され、大きな反響を世にもたらしました。

かつては自らも社会主義思想に傾倒したドストエフスキーでしたが、今や彼はその思想が空虚なものであったことを認めています。

そんなドストエフスキーが金儲け主義や進歩主義という合理的すぎる思考を、鰐に呑み込まれた男や周りの人たちとのてんやわんやを通してユーモラスに描いています。

思わずくすっとしてしまうような、絶妙にスパイスの効いたユーモアがいたるところに散りばめられています。

重くて暗くて難しい。そんなイメージが強いドストエフスキーですが、こういうユーモアのある作品もあるのだということを感じられる作品です。

以上、「ドストエフスキー『鰐』あらすじと感想~拝金主義や社会主義思想を風刺したユーモラスな短編小説」でした。

次の記事はこちら

あわせて読みたい

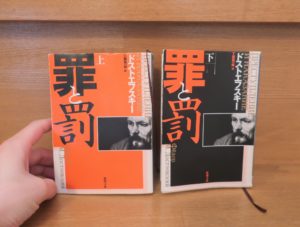

ドストエフスキーの代表作『罪と罰』あらすじと感想~ドストエフスキーの黒魔術を体感するならこの作品

ドストエフスキーがこの小説を書き上げた時「まるで熱病のようなものに焼かれながら」精神的にも肉体的にも極限状態で朝から晩まで部屋に閉じこもって執筆していたそうです。

もはや狂気の領域。

そんな怪物ドストエフスキーが一気に書き上げたこの作品は黒魔術的な魔力を持っています。

百聞は一見に如かずです。騙されたと思ってまずは読んでみてください。それだけの価値があります。黒魔術の意味もきっとわかると思います。これはなかなかない読書体験になると思います。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

『地下室の手記』あらすじと感想~ドストエフスキーらしさ全開の作品~超絶ひねくれ人間の魂の叫び

この作品は「ドストエフスキー全作品を解く鍵」と言われるほどドストエフスキーの根っこに迫る作品です。

ドストエフスキーらしさを実感するにはうってつけの作品です。

有名な大作が多いドストエフスキーではありますが、『地下室の手記』は分量的にも読みやすいのでとてもおすすめです。ぜひ読んで頂きたい作品です。

この作品は時代を経た今でも、現代社会の閉塞感を打ち破る画期的な作品だと私は感じています。

関連記事

あわせて読みたい

ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!

ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。

この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。

あわせて読みたい

ドストエフスキー年表と作品一覧~ドストエフスキーの生涯をざっくりと

この記事ではドストエフスキー作品一覧と彼の生涯を簡潔にまとめた年表を掲載します。

ドストエフスキーの生涯は簡易的な年表では言い尽くせない波乱万丈なものです。特にアンナ夫人とのヨーロッパ外遊の頃は賭博に狂った壮絶な日々を送っています。

ドストエフスキー作品は彼の生涯とも密接な関係を持っています。彼の生涯を知ることは作品を知る上でも非常に大きな助けとなるのではないでしょうか。

あわせて読みたい

僧侶の私がなぜドストエフスキーを学ぶのか~私とドストエフスキーの出会い⑴

地元を離れた東京での学生時代。

「お坊さんになるなら『カラマーゾフの兄弟』を読んでみてほしい」

偶然出会ったある人の言葉が私にとって一生を変えるほどの衝撃をもたらすことになりました。

私とドストエフスキーの初めての出会いをこの記事ではお話ししています。

あわせて読みたい

今後のブログ更新について~なぜ今ドストエフスキーを学ぶのか。私は何をしたいのか。

今後のブログ更新について―なぜ今ドストエフスキーを学ぶのか。私は何をしたいのか。 私は今年(2020年)の4月頃よりドストエフスキーについての記事を更新し続けてい...

あわせて読みたい

親鸞とドストエフスキーの驚くべき共通点~越後流罪とシベリア流刑

親鸞とドストエフスキー。

平安末期から鎌倉時代に生きた僧侶と、片や19世紀ロシアを代表する文豪。

この全く共通点のなさそうな2人が実はものすごく似ているとしたら、皆さんはどう思われるでしょうか。

と、いうわけで、この記事では親鸞とドストエフスキーの共通点についてざっくりとお話ししていきます。

あわせて読みたい

おすすめドストエフスキー解説書一覧~これを読めばドストエフスキー作品がもっと面白くなる!

この記事ではこれまで紹介してきましたドストエフスキー論を一覧できるようにまとめてみました。

それぞれの著作にはそれぞれの個性があります。

また、読み手の興味関心の方向によってもどの本がおすすめかは変わってくることでしょう。

簡単にですがそれぞれのドストエフスキー論の特徴をまとめましたので、少しでも皆様のお役に立てれば嬉しく思います。

あわせて読みたい

ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~小説に込められたドストエフスキーの宗教観とは

ドストエフスキーとキリスト教は切っても切れない関係です。

キリスト教と言えば私たちはカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、ドストエフスキーが信仰したのはロシア正教というものでした。

そうした背景を知った上でドストエフスキーを読むと、それまで見てきたものとは全く違った小説の世界観が見えてきます。

キリスト教を知ることはドストエフスキーを楽しむ上で非常に役に立ちます。

あわせて読みたい

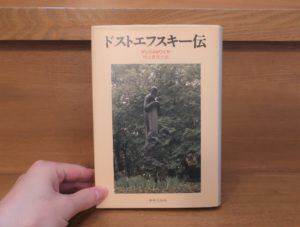

アンリ・トロワイヤ『ドストエフスキー伝』あらすじと感想~最もおすすめなドストエフスキー伝記の王道

アンリ・トロワイヤの伝記の特徴は物語的な語り口にあります。

読み進めている内にいつの間にかドストエフスキーに感情移入してしまい、最晩年のドストエフスキー栄光の瞬間には涙が出そうになりました。もはや感動的な物語小説を読んでいるかのような感覚です。

苦労人ドストエフスキーの人生がまるで映画を見ているかのように目の前を流れていきます。

非常におすすめなドストエフスキー伝記です。

あわせて読みたい

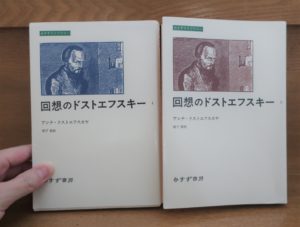

アンナ・ドストエフスカヤ『回想のドストエフスキー』あらすじと感想~妻から見た文豪の姿とは。これを...

私はこの本を読んでドストエフスキーを心の底から好きになりました。

ギャンブル中毒になりすってんてんになるダメ人間ドストエフスキー。生活のために苦しみながらも執筆を続けるドストエフスキー、愛妻家、子煩悩のドストエフスキーなど、意外な素顔がたくさん見られる素晴らしい伝記です。ぜひ読んでみて下さい。きっとドストエフスキーのことが好きになります!

コメント