目次

映画『アイダよ、何処へ?』の舞台となったスレブレニツァ・メモリアルホールを訪ねて 僧侶上田隆弘の世界一周記―ボスニア編⑪

スレブレニツァのお墓をお参りした後、ぼくたちが向かったのはスレブレニツァメモリアルホール。

メモリアルホールといっても、外観は古びた工場といった趣。

だが、古びた工場というのもあながち間違いではない。

実はここはかつて実際に工場として使われていた建物で、紛争中この工場は国連軍の管理下に置かれ近郊から避難してきたムスリムの収容所として使用されていた。

しかし国連の監視下で安全を確保されるはずだったが、結果的には多くの人が虐殺されることになった。

その時の犠牲者のご遺体がついさっきまでお参りしていたお墓に埋葬されているのだ。

入り口からして重たい空気が漂う。

今にも雨が降り出しそうな暗い灰色の空模様と相まって、より恐ろしい雰囲気を醸し出している。

恐る恐る中へ入っていくと、打ちっぱなしのコンクリートで作られた空間が広がっていた。

シーンと静まり返り、一定の間隔で落ちてくる雨垂れの音だけがこの空間に響いている。

ここに入った瞬間、全身に冷たい何かがまとわりつき、押しつぶされるような圧迫感を感じた。

頭上から黒い、何か暴力的な力が鋭い刃物のようにぼくを刺し貫いていくような感覚。

アウシュビッツで感じた恐怖とは明らかにちがうものをぼくはここで感じたのだ。

暗く、重たい工場跡。

まるでここだけ時が止まってしまったかのようだ。

この建物には記念館ということだけあり、多くの写真が展示してあった。

上の写真は、紛争が終結しこのスレブレニツァのお墓が出来上がった時の式典のものだ。

他にも、紛争直後に強制収容所が開放された直後の写真も数多く展示されていた。

犠牲者のご遺体の捜索

犠牲者のご遺体の捜索

発見された遺体は一旦この工場跡に安置された

発見された遺体は一旦この工場跡に安置された

ここでは掲載できないような写真も多々展示されていた。

目を背けたくなるような凄惨な写真。それでもぼくは心を決めて直視し続けようと試みた。

「ぼくは人の死と関わる生き方を選んだのだ。目を反らしてはいけないのだ」と念じながら・・・

そのとき見た写真は、今でもぼくの中に鮮明に記憶に残っている。

そしてぼくがこの記念館の展示で一番印象に残ったのはこのパネルに示されていることだった。

みなさんはこの写真を見て何を想像するだろうか。

体のそれぞれの骨と地図上の点が結び付けられているこのパネル・・・

そう。これはセルビア軍が遺体の存在を隠蔽するために体のそれぞれを離れた場所に隠したことを示しているのだ。

アウシュビッツでは火葬し灰にして撒くというやり方で犠牲者の存在を隠蔽しようとした。

しかしここではそこまでの設備を作る時間と資金の余裕もなかったのだろう。

セルビア軍は遺体を分割して埋めることによって犠牲者の身元や正確な数を隠蔽しようとしたのであった。

しかしセルビア軍の狙いは外れ、紛争後に多数の国の力も借りて各地で犠牲者のご遺骨を捜索し、そしてそのご遺骨をひとつずつ丁寧に集め、DNA解析して身元を判別していったそうだ。

アウシュビッツとの違いがここにある。

アウシュビッツと違って、なぜスレブレニツァでは一人一人のお墓を作ることができたのか。

それはご遺体が残っていたということもあるが、何よりテクノロジーの進歩によってDNA解析が可能になったからというのが大きい。

第二次世界大戦時にはそのような技術は存在しなかった。

もしご遺体が残されていたとしても、そこから身元を判別することは極めて困難だっただろう。

現代のテクノロジーはそれを可能にしたのだった。

だが、そうは言ってもこの作業がどれほど大変なものなのかは想像するのも困難だ。

ご遺体は一つの場所にあるわけではない。

どの腕が誰のもので、どの脚が誰のものかはまったくわからないのだ。

それぞれが別の場所に埋められていたため、一体の完全な形で残されたご遺体を調べるのとはまるで次元の違う作業だったのだ。

無数にあるご遺骨の一つ一つを解析し、そしてそれをつなげていく・・・

あまりに途方もない作業。

ミルザさんも「本当に大変で難しい作業です。ですが、私達にとって本当に大切なことなのです。困難な作業をしてくださっている方達には本当に感謝しています」とお話ししてくれた。

そうか・・・そういうことだったのか・・・

ぼくはここスレブレニツァの無数のお墓を目の前にして、言葉にできないような大きな衝撃を受けた。

ぼくにはそれがなぜなのか、すぐには答えが出せなかった。ただただその光景に呆然とするのみだった。

だが、ここでミルザさんのお話を聞いている内に、お墓の存在と個人の身元ということに気が付いたのだった。

ひとりひとりのお墓があること。

そのことが持つ意味は計り知れないものがある。

ひとりひとりの人間が生き、そして死んでいったことの証がお墓には込められている。

ひとりひとりの人生の重みがぼくの心を打ったのだ。

アウシュビッツとの最大の違いはここにあったのだとぼくは感じた。

アウシュビッツでは150万人の人が亡くなったとされている。

だが、アウシュビッツで実際にぼくが目にしたのは、追悼のモニュメントと犠牲者の数を表す数字だけだった。

数字からはひとりひとりの人生が浮かび上がってこない。

まして150万という想像もできないような膨大な数。

やはり数字だけでは伝わらないものがあるのだ。

アウシュビッツでももちろんぼくは大きな衝撃を受けた。

でも、ここでの衝撃はそれをはるかに上回るものだった。

ここでの経験は絶対に忘れることはできないだろう。

続く

※2023年4月19日追記

今回ご紹介したスレブレニツァ・メモリアルホールは2021年9月より公開された映画『アイダよ、何処へ?』の舞台となった場所です。

『アイダよ、何処へ?』はボスニア紛争のスレブレニツァの虐殺を題材にした映画です。2021年度のアカデミー賞にもノミネートされた話題作です。

スレブレニツァの地は2019年の私の旅の中でも最も印象に残った地です。この映画を観て、あの場所で実際に起きていたのはこういうことだったのかと改めて戦慄しました。

次の記事はこちら

あわせて読みたい

恐怖や孤独に打ち勝つ心の強さとは~ボスニア紛争経験者ミルザさんとの対話 ボスニア編⑫

スレブレニツァメモリアルホールの見学を終え、私たちは一路サラエボへの道を引き返していきました。

スレブレニツァからサラエボまでの道のりは片道およそ3時間ほど。

私はその間、ミルザさんと様々な話をしました。

ボスニアの文化のことやミルザさんのイタリア時代のこと、コーヒーのことやサッカーのことなど、ここでは話しきれないほどたくさんのお話をしました。

そしてスレブレニツァでの衝撃的な体験の後に、私の中にどうしてもミルザさんに聞いてみたいことが生まれてきました。

私はこの帰り道、思い切ってそれをミルザさんに打ち明けてみることにしたのでした。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

ボスニア紛争で起きた惨劇、スレブレニツァの虐殺の地を訪ねて ボスニア編⑩

2019年4月29日、私は現地ガイドのミルザさんと二人でスレブレニツァという町へと向かいました。

そこは欧州で戦後最悪のジェノサイドが起こった地として知られています。

現在、そこには広大な墓地が作られ、メモリアルセンターが立っています。

そう。そこには突然の暴力で命を失った人たちが埋葬されているのです。

私が強盗という不慮の暴力に遭った翌日にこの場所へ行くことになったのは不思議な巡り合わせとしか思えません。

私は重い気持ちのまま、スレブレニツァへの道を進み続けました。

関連記事

あわせて読みたい

『アイダよ、何処へ?』あらすじと感想~ボスニア紛争の実態を描いたアカデミー賞ノミネート作品

『アイダよ、何処へ?』はボスニア紛争のスレブレニツァの虐殺を題材にした映画です。今年度のアカデミー賞にもノミネートされ、今話題になっています。

スレブレニツァの地は2019年の私の旅の中でも最も印象に残った地です。この映画を観て、あの場所で実際に起きていたのはこういうことだったのかと改めて戦慄しました。

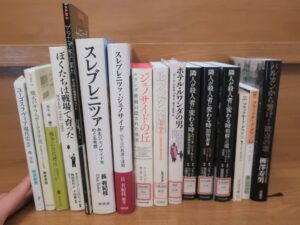

あわせて読みたい

長有紀枝『スレブレニツァ―あるジェノサイドをめぐる考察』あらすじと感想~スレブレニツァの虐殺を学ぶ...

この本はスレブレニツァの虐殺について学ぶのに最適の1冊です。内容も、初心者にもわかりやすくありながらもかなり詳しいところまで伝えてくれるので非常に勉強になります。読みやすさも抜群ですのでぜひおすすめしたい1冊です。

あわせて読みたい

長有紀枝編著『スレブレニツァ・ジェノサイド 25年目の教訓と課題』あらすじと感想~ジェノサイドを様々...

この本は前回紹介した長有紀枝著『スレブレニツァ―あるジェノサイドをめぐる考察―』の続編と言ってもいい作品です 25年という年月によって事件発覚当時では掴みきれなかった全容がようやく少しずつ明らかになって来ており、様々な角度から検証や研究が進んできています。この本はそんな長期にわたる研究の成果が詰まった1冊となっています

あわせて読みたい

ボスニア紛争を学ぶためのおすすめ参考書15作品をご紹介

この記事ではボスニア紛争、スレブレニツァの虐殺を学ぶためのおすすめ参考書を紹介していきます。

あわせて読みたい

ボスニア旅行記おすすめ記事一覧~私の旅で最も心に残った国!【僧侶上田隆弘の世界一周記】

ボスニアは私の旅の中で最も心に残った国です。

海外旅行先としてはマイナーでなかなか知名度も少ない国ではありますが、だからこそぜひ読んで頂きたい記事となっています。

あわせて読みたい

ボスニア・モスタルの虐殺博物館を訪ねて~紛争の衝撃的な展示に言葉を失う ボスニア編⑰

モスタルの虐殺博物館を訪れた体験をこの記事ではお話ししていきます。

ここに展示されていたあまりにショッキングな写真。それらは虐殺の悲惨さ、残酷さをストレートに伝えてくる写真でした。

虐殺され、それを隠蔽するために埋められた遺体。それらは紛争後、ミイラ化していたり腐敗した状態で見つかりました。それらをそのまま写真に収め、ここに展示しています。それも、カラー写真で。

直視し続けるのは本当に難しいものでした。

日本では普通公開されない類のものだと思います。

かつて見た原爆ドームの蝋人形も私の中では強烈な印象を残していますがそれに近いものだと思います。

あわせて読みたい

アウシュヴィッツのガス室で感じた恐怖~「普通であること」の恐さに戦慄する ポーランド編⑥

アウシュヴィッツに実際に行って、私はどんな思いを抱くのだろうか。

旅の前にはそんなことをよく考えていた。

では、実際私はここに来て何を感じたのか?

それは「何も感じないこと」の恐怖であった。アウシュヴィッツは「普通の場所」だった。だがそのことに私は戦慄を感じたのでした

あわせて読みたい

サラエボ市街地にてボスニア紛争を学ぶ~たった1本の路地を渡ることすら命がけだった日々 ボスニア編⑥

サラエボは1992年4月から1995年10月まで約3年半の間、セルビア人勢力に包囲され、攻撃を受け続けました。その間の犠牲者はおよそ12000人。

1990年生まれの私は当時2歳。その頃の記憶は当然ありません。ですが、平和に暮らしていた私の幼少期に、遠く離れたボスニアでは悲惨な紛争が続いていました。それも多様な民族や宗教が共存していたその国で。

文化の多様性がその国の持つ良さであったはずなのに、それが瞬く間に崩壊してしまった。

一体、ここで何が起こってしまったのでしょうか。

あわせて読みたい

柴宜弘『ユーゴスラヴィア現代史 新版』あらすじと感想~ボスニア内戦の流れと全体像を知るのにおすすめ

この本は1990年代に深刻な分裂、内戦が起きたユーゴスラヴィアの歴史を解説した作品です。

私は2019年にボスニア・ヘルツェゴビナを訪れています。その時の経験は今でも忘れられません。

あわせて読みたい

高木徹『ドキュメント 戦争広告代理店』あらすじと感想~メディアの絶大なる影響力!知られざる紛争の裏...

書名からして刺激的なこの一冊ですが、その内容もかなり強烈です。

「情報を制する国が勝つ」とはどういうことか―。世界中に衝撃を与え、セルビア非難に向かわせた「民族浄化」報道は、実はアメリカの凄腕PRマンの情報操作によるものだった。国際世論をつくり、誘導する情報戦の実態をこの本では知ることができます。

あわせて読みたい

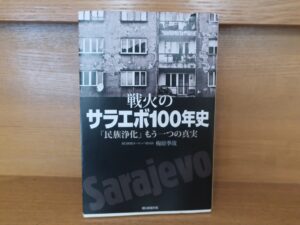

梅原季哉『戦火のサラエボ100年史「民族浄化」もう一つの真実』あらすじと感想~ボスニア紛争の流れを知...

ボスニア紛争はあまりに複雑な背景の下起こった悲劇でした。 その複雑な背景を知るにはボスニアの歴史、ユーゴスラビアの歴史を知ることが不可欠です。 この本はそんなボスニア史を含めて、大きな視点で紛争の背景を見ていくのが特徴です。

コメント