-

『新アジア仏教史02インドⅡ 仏教の形成と展開』概要と感想~仏教のイメージが覆る?仏教学そのものの歴史を問う参考書

-

佐藤大介『13億人のトイレ』あらすじと感想~インドにはトイレがない!?清掃カーストの過酷な仕事やガンジス川の汚染についても学べる1冊!

-

『新アジア仏教史01インドⅠ 仏教出現の背景』概要と感想~仏教とカースト制の関係や時代背景を学ぶのにおすすめ!

-

中村元選集第21巻『大乗仏教の思想』概要と感想~原始仏教と初期大乗について考えるのに刺激的なおすすめ参考書

-

中村元、三枝充悳『バウッダ[佛教]』~阿含経とは何か、大乗経典の成立伝播の過程を学ぶのにおすすめの参考書

-

中村元選集第20巻『原始仏教から大乗仏教へ』概要と感想~仏教史の転換点!日本仏教を考える上でも重要な示唆が満載の名著

-

中村元選集第18巻『原始仏教の社会思想』概要と感想~原始仏教と国家、市場経済の関係性を知るのにおすすめ

-

辛島昇・奈良康明『生活の世界歴史5 インドの顔』あらすじと感想~インド人の本音と建て前。生活レベルの精神性を幅広く知れるおすすめ本!

-

中村元選集第17巻『原始仏教の生活倫理』概要と感想~当時のインド社会と在俗信者の生活、葬儀事情を知れる名著

-

V・デヘージア『岩波 世界の美術 インド美術』概要と感想~オールカラーの素晴らしい写真が満載!おすすめインド美術ガイドブック

-

中村元選集第31巻『近代インドの思想』概要と感想~イスラーム侵入以後のインドやヒンドゥー教の宗教改革について学ぶのにおすすめ

-

P・アイヤール『日本でわたしも考えた』あらすじと感想~インド人から見た日本とは。日本の良さも悪さも率直に綴られた痛快作

-

中村元選集第23巻『仏教美術に生きる理想』概要と感想~仏教学の泰斗によるインド美術の名解説を聞けるおすすめ本!

-

中村元『インド思想史』概要と感想~仏教の学びに大いに役立つ名著!インド思想の流れを概観できるおすすめ参考書

-

肥塚隆、田枝幹宏『美術に見る釈尊の生涯』概要と感想~中村元推奨!仏伝をインド美術のビジュアルで見ていく画期的作品!

-

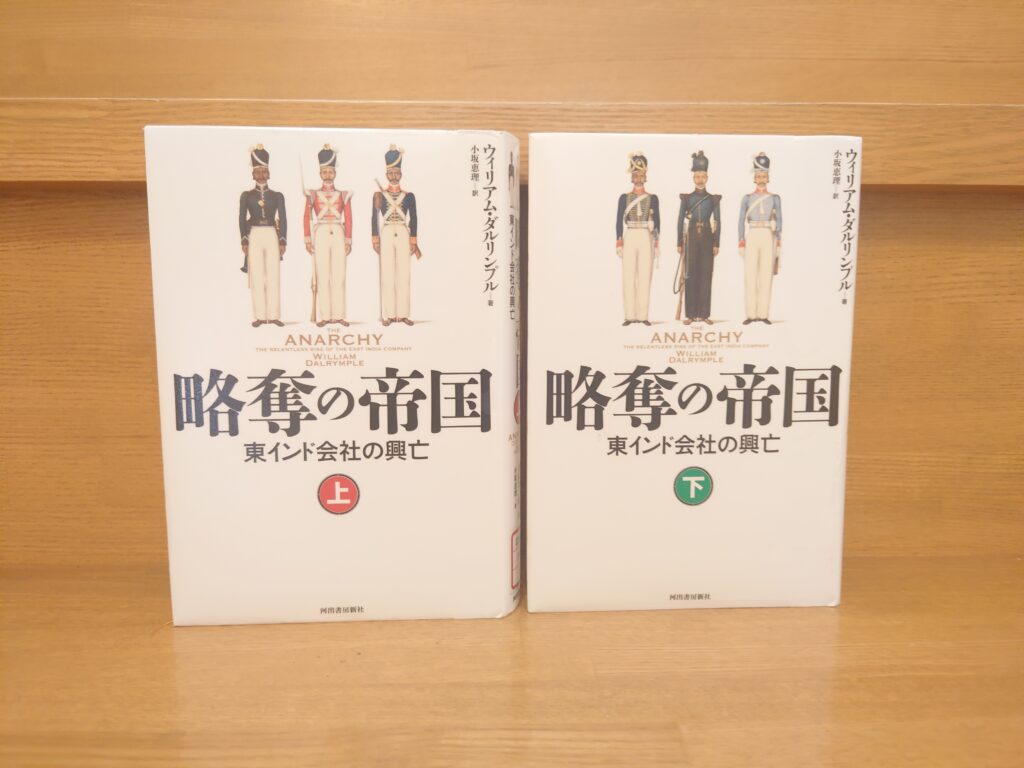

W・ダルリンプル『略奪の帝国 東インド会社の興亡』あらすじと感想~現代への警告!大国インドはなぜイギリスの植民地になってしまったのか

-

荒松雄『多重都市デリー』あらすじと感想~イスラームの街としてのデリーやかつての牧歌的な雰囲気を知るのにおすすめ!

-

辛島昇『インド・カレー紀行』あらすじと感想~カレーとはそもそも何か?奥深いインド文化も知れるおすすめ作品!

-

清好延『インド人とのつきあい方―インドの常識とビジネスの奥義』あらすじと感想~謎の国インドと日本人との違いを知れるおすすめ本!

-

笠井亮平『モディが変えるインド』あらすじと感想~現代インドの政治経済、外交を知るのにおすすめ!