(11)美しすぎるサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂を訪ねて~現存するローマ最古のバシリカ様式と聖母信仰

【ローマ旅行記】(11)テルミニ駅至近!美しすぎるサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂を訪ねて~現存するローマ最古のバシリカ様式と聖母信仰

今回の記事ではローマ・テルミニ駅近くにある聖堂、サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂をご紹介する。

地図にあるようにこの聖堂はテルミニ駅からも徒歩で簡単にアクセスできる教会だ。

では今回も石鍋真澄の解説を見ていこう。

去年から今年(一九八八年)にかけての一年間は、「アンノ・マリアーノ(聖母の聖年)」としていろいろな行事が行われ、多くの巡礼者がローマを訪れた。

そもそも、「聖年(アンノ・サント)」というのは、一五〇〇年や一九五〇年といった節目の年を祝う行事で、かつてはその年にローマに巡礼する者には免罪が授けられた。この行事の伝統をうちたてたのは、一三〇〇年に初めて聖年の布告を出して、ローマに多くの巡礼者を集めた、有名な教皇ボニファキウス八世である。

歴史家たちは近年、中世やルネッサンスの人びとが、われわれが考える以上に旅をしていたと強調しているが、聖年の制度はこの人びとの移動に大きな貢献をしたといえるだろう。ヨーロッパの歴史を考えるときには、聖年は頭のどこかに置いておくべき事柄である。聖年の成功・不成功はそのときのローマと教皇庁の状態、そしてヨーロッパの政情を映す鏡でもあったからだ。(中略)

このように「聖母の聖年」の中心的行事が、テルミニ駅に近い古聖堂サンタ・マリア・マッジョーレで行われたのには、それなりの理由がある。というのは、聖母を「神の母」と宣して聖母信仰を認めたのは四三二年のエフェソス公会議だったが、このサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂は勝利を記念して、聖母に捧げるべく建てられた、いってみればキリスト教世界に無数に存在する聖母の聖堂の長といえる聖堂だからだ。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P180-181

「このサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂は勝利を記念して、聖母に捧げるべく建てられた、いってみればキリスト教世界に無数に存在する聖母の聖堂の長といえる聖堂だからだ。」

たしかに聖母マリアの教会は世界に無数にある。しかも単に無数にあるだけでなくその規模も桁外れに大きいものもある。クラクフの聖母マリア教会はその最たるものだろう。

それら多数の聖母マリア教会の中でもこのサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂がその最たる存在だったというのには驚いた。

そして石鍋真澄は続ける。

前節で私は、サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノがキリスト教世界最初の聖堂だったと書いたが、実はこの聖堂は本来は救い主キリストに捧げられた聖堂であった。それがサン・ジョヴァンニ、つまり洗礼者と福音書家の二人の聖ヨハネに献堂しなおされたのは、一二世紀になってからである。

したがって、ローマの四大バジリカは第一が救い主キリスト、第二が聖ペテロ、第三が聖サウロ、そして第四が聖母に捧げられた聖堂だったのである(念のため、これらのバジリカの名称を記しておくと、サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂、サン・ピエトロ・イン・ヴァティカーノ聖堂、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂、サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂である)

これらローマの四大バジリカのうち、当初のまま残っていたサン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂が、一八二三年七月一五日夜の火災によって再建を余儀なくされたので、現在ではサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂が往時の面影をもっともよくとどめた聖堂となっている。

しかもこの聖堂は、皇帝によって建造された他の三つのバジリカとは異なり、それから約一世紀のちに、教皇によって公的に建設された最初のバジリカである。その点でも大きな歴史的意義のある聖堂であり、カトリック信者だけでなく、ローマの歴史と美術を巡礼する者も、必ず訪れなければならない聖堂だといえよう。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P181

以前「(9)サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラノ聖堂~かつてキリスト教ローマの政治の中心だった巨大な教会を訪ねて」の記事で紹介したラテラノ聖堂を皮切りに、サン・ピエトロ大聖堂、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂、サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂と4つの聖堂があり、これがローマの4大バジリカとされている。

そして石鍋真澄が「教皇によって公的に建設された最初のバジリカである。その点でも大きな歴史的意義のある聖堂であり、カトリック信者だけでなく、ローマの歴史と美術を巡礼する者も、必ず訪れなければならない聖堂だといえよう。」と述べているのは注目だ。私はこの旅に出る前にローマを学んで初めてこの聖堂の存在を知ることとなった。なにせローマは見るものが多すぎる。すべてを網羅するには膨大な時間が必要だ。テルミニ駅近くにこんなにすごい聖堂があったとは思いも寄らなかった。恐るべし、ローマである。

では、この聖堂の内部についても見ていこう。

さて、ポルテイコ(前廊)を通って中に入ると、これこそが「ローマのバジリカ(聖堂)」だと思われるような、荘重さと華美とが入り混じったすばらしい空間が開ける。

まず、ほっそりとしたイオニア式の列柱がアプスに向かってまっすぐ伸びるアーキトレーヴを支えており、その上にかかる天井はさほど高くはない。けれども身廊の幅が広いので、空間はゆったりと広がって何ともいえない風格がある。こうした空間構成の「古典性」はしばしば指摘されてきた。たとえば、エミール・マールはこう記している。

「サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂の身廊に入ると、訪問者は古代世界に運び込まれたような気がする。それはキリスト教の聖堂であろうか、それとも哲学者たちがその叡知を諭すアテネの回廊であろうか。そのアーキトレーヴを支えるイオニア式の美しい列柱、その偉大な水平線、その広々とした空間は、清澄さと平和を表現している」。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P184-185

石鍋真澄の解説を聞いたところで、私もいよいよこの聖堂を見ていくことにしよう。

こちらが聖堂の正面。パッと見た感じは周りの建物ともそれほど変わらず、これが本当に教会なのかと思うほどであった。

ちなみに正面の道の突き当りがテルミニ駅。駅から見える位置にこの教会はある。思っていたよりもかなり近くに感じた。

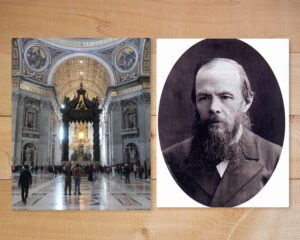

そしてこれがサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂の内部。私もここに足を踏み入れた瞬間驚きで一瞬息が止まってしまった。こんなに美しい場所だとは想像もしていなかったのだ。この整然とした列柱、聖堂内のシンプルな構造、さらに天井や柱の上の四角い装飾にいたるまで非常に美しい。

「サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂の身廊に入ると、訪問者は古代世界に運び込まれたような気がする。それはキリスト教の聖堂であろうか、それとも哲学者たちがその叡知を諭すアテネの回廊であろうか。そのアーキトレーヴを支えるイオニア式の美しい列柱、その偉大な水平線、その広々とした空間は、清澄さと平和を表現している」という言葉がまさに体現された空間だった。

たしかに他の大聖堂とは何かが違う。「アテネの回廊」という表現はなんと絶妙な表現だろう。哲学的で整然とした空気感をたしかに感じるのである。

ここの中央祭壇を見て私はサン・ピエトロ大聖堂のベルニーニ作のバルダッキーノを連想せずにはいられなかった。

似ているどころではない。そっくりだ。

調べてみると、サンタ・マリア・マッジョーレ聖堂のバルダッキーノはベルニーニより後の作品のようで、明らかにその影響を受けたものだそう。こうしたものまで見られるとは全く想像もしていなかった。

そしてこの聖堂では他にも数々の貴重なモザイク画も残されており、文化的に非常に重要な場所となっている。

そしてこうした文化財だけでなく、この聖堂は信仰の場所としても今なお大切にされているとのこと。石鍋真澄の解説を見ていこう。

このように建築と美術の遺産によって貴ばれるサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂だが、単にそればかりでなく、ローマの信仰生活において重要な役割を果たしている点も忘れてはならないだろう。

教皇庁の儀式が多く行われるサン・ピエトロやサン・ジョヴァンニといった大聖堂とくらべると、このサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂はより実質的な宗教活動が展開される場という感じを受ける。

私は幾度かこの聖堂で、ローマと近郊の病院から連れてこられた、車椅子の病人たちのためにミサが行われるのを見かけたし、また夕方ともなると、ミサに参列する庶民や各国の巡礼者たちで聖堂の椅子がすっかり埋まることもある。

また、パオリーナ礼拝堂には聖ルカの直筆になると伝えられる、ローマでもっとも信仰を集めた聖母子像が安置され、一方、主祭壇の下には、生まれたばかりの幼子イエスが寝かされたという「かいば桶」が、ヴァラディエ設計のみごとな銀製のケースに収められており、これらに手を合わせる人の姿も絶えることがない。

こうしたサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂で繰り広げられる信仰生活は、八月五日の「雪の聖母」の祝日に行われるミサによく表現されているといえるだろう。

伝承によれば、教皇リべリウスの時代に、教皇と土地を寄進した敬虔な夫婦の夢に聖母があらわれ、雪で示すとおりの聖堂を建てるようにと告げた。そしてお告げのとおり、三四八年八月五日に雪が降り、その雪の形どおりに聖堂が建てられたというのである。このリべリウスの聖堂は、今日では、現在の建物とは異なった場所にあったと考えられている。しかし、今なおサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂は「バジリカ・リべリーナ(リべリウスのバジリカ)」、あるいは「サンタ・マリア・デッラ・ネーヴェ(雪のサンタ・マリア)」とも呼ばれ、教会の祝日にもなっている「雪の聖母」の日には、この故事を再現するスペクタクルが行われるのである。

ミサの終わり近くに、ちょうどアプスから数えて四番目の天井の格子が開き、そこから白い花びらが、本当に雪のように降らされるのだ。それは、列席した人びとの間から、期せずして拍手がわき起こるようなすばらしいスペクタクルである。その雪はあとからあとから降り続き、祭壇の周囲はしだいに花びらで真っ白になる。そうしてミサが終わると係の人がそれをカゴに集め、群がる信者たちに少しずつ配る。信者たちはそれを「マドンニーナ(小さい聖母さま)」と呼んで大切に持ち帰るのである。読者がもしも八月五日にローマに居合わせるなら、このミサに参列したらよい、と私は思う。

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P190-191

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

単なる古の歴史建造物としてではなく、今も生きた信仰の場として大切にされているのがこのサンタ・マリア・マッジョーレ聖堂なのだ。

ローマはこうした聖堂が今もなおいたる所にある。ふらっと入った教会の美しさに圧倒されたり、信仰の場としての雰囲気に頭が下がったり、それこそどこへ行っても驚きに満ちた体験となる。じっくり見尽くそうと思ったらいくら時間があってもまず足りない。ローマ、恐るべしである。

何度も言うがこの聖堂はテルミニ駅からかなり近い。来ようと思えばアクセスは容易なのでローマ滞在の折にはぜひ訪れてみてほしい。非常に素晴らしい聖堂なのは間違いない。

主要参考図書はこちら↓

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント