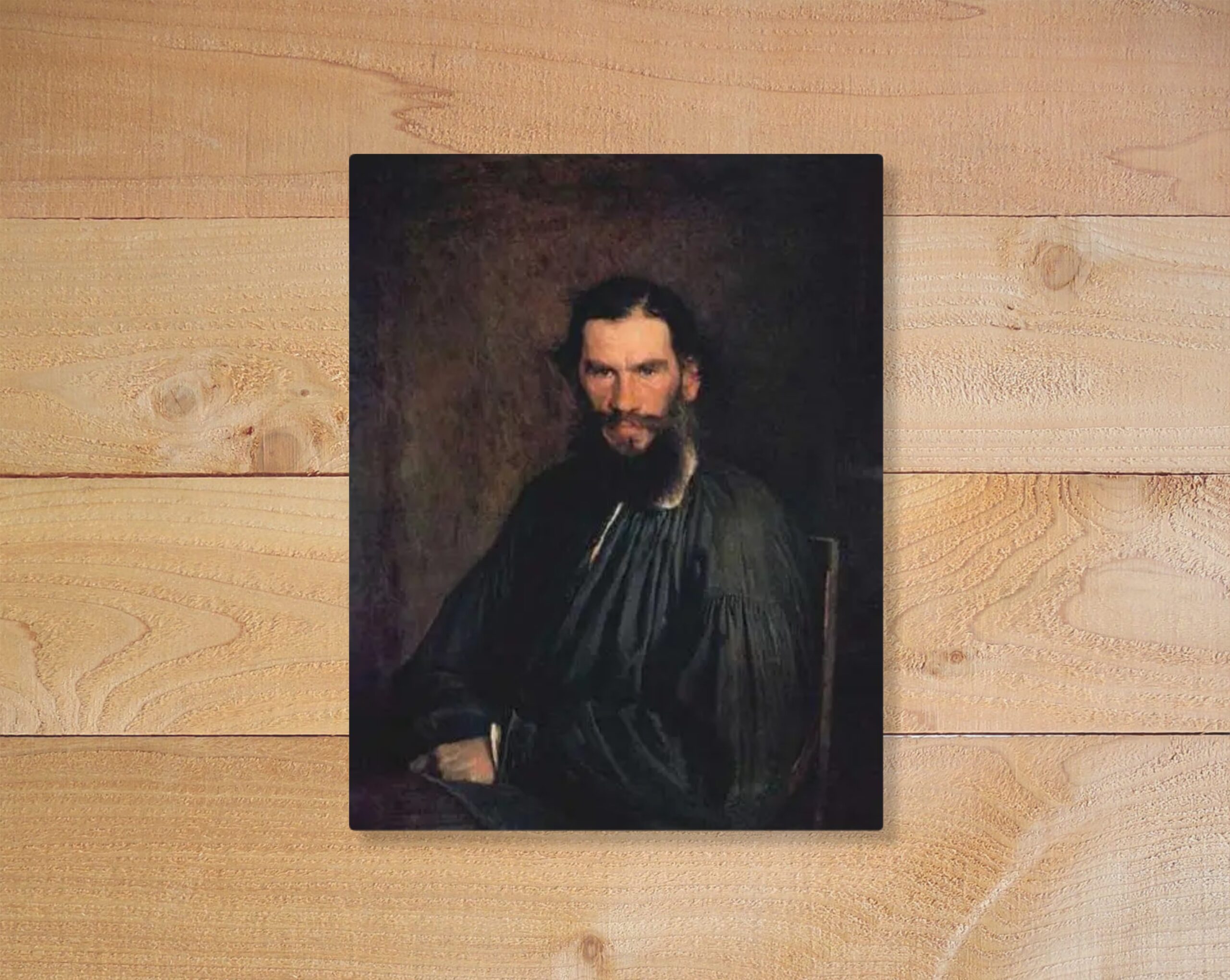

クラムスコイ『トルストイの肖像』制作エピソード~トルストイの射貫くような眼差しはこうして描かれた!

クラムスコイ『トルストイの肖像』制作エピソード~トルストイの射貫くような眼差しはこうして描かれた!

前回の記事ではペローフ作の『ドストエフスキーの肖像』制作のエピソードをしました。

そして今回の記事ではもうひとりの文豪トルストイの肖像のエピソードをご紹介していきます。

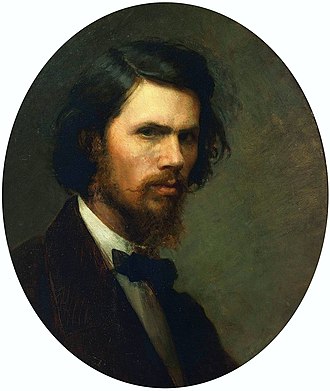

この作品を描いたのはロシア近代絵画を代表する人物クラムスコイです。

彼の代表作には『荒野のキリスト』や『見知らぬ女(忘れえぬ女)』などがあります。

ロシア絵画を代表する画家クラムスコイは1873年にトルストイの肖像画を描き上げます。

今回の記事ではその時のエピソードをポルドミンスキイ著『ロシア絵画の旅 はじまりはトレチャコフ美術館』より紹介していきます。では、さっそくその時の顛末を見ていきましょう。

トレチャコフ美術館にはレフ・トルストイの肖像画が欠けていると、トレチャコフは強く感じていました。そして、なんとかして貴重な絵を手に入れようとするのですが、トルストイはその都度、きっぱりと断わりました。「肖像画の件は昔も今もお断りです。見解よりも強いある種の感覚が私にダメだと言うのです」。トルストイには、画家にポーズを取ることが望ましくない不遜なことのように思えたのです。それに自分の姿が美術館で人目にさらされて何千人もの人がそれを見るなんて、なんとも恥ずかしいことではないかと。

一八七三年の夏、クラムスコイは、作家の領地ヤースナヤ・ポリャーナからほど近い村に暮らしていました。それまでにトレチャコフのために数多くの肖像画を手がけていた彼は、トルストイの作品を読んで感動したり多くのことを突きつめて考えたりしてきたので、そのトルストイの肖像画も描きたいと熱望していました。

画家は運試しをすることにしました。

ある朝、歩いてヤースナヤ・ポリャーナに行ってみると、トルストイは家の用事で留守だとのこと。クラムスコイが探しに行くと、納屋であごひげを生やした労働者がまきを割っています。

「ねえ君、レフ・ニコラーエヴィチはどこか知らないかい」

「知らないかって。それはこの私だよ」

クラムスコイはどぎまぎして自己紹介し、来訪の理由を告げました。するとトルストイは、肖像画はいらないがあなたの絵は知っていると優しく言って、進んで会話を始めました。

ふたりは家に入って文学や絵画の話をし、トルストイはますます画家のことが気に入りましたが、それでもクラムスコイが肖像画のことを蒸し返すたびに、トルストイは首を振って「いや、いや、それはいりません……」と答えるのです。

突然、クラムスコイが切りだしました。

「それでも、レフ・ニコラーエヴィチ、どのみちあなたの肖像画は美術館に所蔵されますよ」

「どうしてまた」

「私は描かないし、ほかの画家も今は描かないでしょうが、三十年後、五十年後の画家たちはトルストイを描くでしょう。そのときには、本人から写生した絵をだれも描かなかったことをみんなが残念がるでしょうよ」

トルストイは長いあいだ考えてから、美術館のためではなく家族のため、子どもたちのためにだったら描いてもらってもいい。と言いました。

クラムスコイはすかさず提案しました。「それなら私は一気に二枚描きます。ただし、展示はあなたのお許しをいただくまでしませんから」

そして文字通り素早く夢中になって、当人の言葉では「情熱を込めて」、ほとんど同じ絵を二枚仕上げました。一枚はヤースナヤ・ポリャーナに残り、もう一枚はすでに百年以上トレチャコフ美術館に展示されています。

トルストイは肖像画に大いに満足し、それ以来、画家たちがしばしばヤースナヤ・ポリャーナを訪れるようになりました。

群像社、ポルドミンスキイ、尾家順子訳『ロシア絵画の旅 はじまりはトレチャコフ美術館』P148-150

トルストイが頑なに肖像画を断っていたというのはイメージ通りな感じがしますよね。

そして出来上がった肖像画の特徴と魅力について著者は次のように解説しています。

トルストイの刺すようなまなざし

肖像画のトルストイはたくましく力強く、この人なら、耕して、刈り取って、薪を割ってといった農民の重労働も可能だろうと思わせます。しかしクラムスコイの描いたトルストイは体がたくましいだけではありません。力強い思想の人です。画家は後に、トルストイの説得力に、ひと言ひと言の抗いがたい力に、そして彼が語ることのすべてが、私たちの住んでいるこの世界についての深い考察と密接につながっていることに驚かされたと回想しています。

クラムスコイは恵まれた才能で、大作家の顔のなかにその個性の最も重要な特徴である智恵の深さ、創造力の強さ、善良さ、素朴さ、不屈の意思をすべて込めたと、スターソフは評価しました。

特に重要なのは、作家に会った人がみな驚かされたあの独特のまなざしを画家がうまくとらえたことです。トルストイと話していると、一番奥に隠していた考えや感情や願望まですっかり見通されている気がしたもので、作家の目は魂を貫いてそれを研究していました。そんな真剣な注意深い話し相手のひとりが次のように回想しています。「トルストイが人をじっと見るとき、彼は身じろぎもせず集中して、その人の内面を探るように見通して、その人のなかに潜んでいるものは良かろうが悪かろうが、すべて吸いだそうとするかのようでした。その瞬間、彼の目は黒雲のかげに隠れる太陽のように、垂れさがった眉の奥に引っ込むのでした」

この肖像画を見る私たちも、トルストイの探るような集中したまなざしに迎えられます。すると作家としても人としても偉大だった人物の並外れた洞察力が理解でき、感じられるのです。

群像社、ポルドミンスキイ、尾家順子訳『ロシア絵画の旅 はじまりはトレチャコフ美術館』P150ー1

たしかに、この肖像画で描かれたトルストイのまなざしの鋭さには驚かされます。

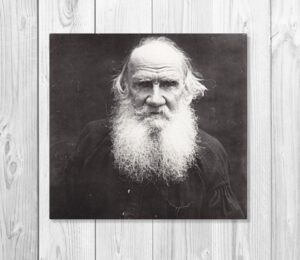

トルストイといえば晩年の白いひげを生やした姿を連想しがちですが、この肖像画が描かれた1873年はトルストイ45歳の年です。4年前には『戦争と平和』の連載が完了し大ヒット。そしてこの年には『アンナ・カレーニナ』を書いていました。つまり、作家としてバリバリの時期です。その時の鋭い眼光がこの肖像画で描かれています。

そして興味深いことに、トルストイとクラムスコイの出会いは『アンナ・カレーニナ』の執筆にも影響を与えることになりました。

画家ミハイロフ登場のいきさつ

肖像画が描かれていたちょうどその頃、トルストイは『アンナ・カレーニナ』を執筆中でした。まもなく作品に新たに画家ミハイロフが登場すると、読者はすぐにこの興味深い人物が気に入り、芸術についての彼の見解や、振る舞いや、倦むことなく創造する驚くべき能力を記憶にとめました。

例えば紙についたステアリンろうそくのしみを見ると、たちまち、しみは画家のイメージのなかで何かに腹を立てた人の姿に変わります。ミハイロフは、以前往来で葉巻売りの顔をちらっと見たとき、必要になるまでどこかに隠しておくかのように、無意識のうちにそれを覚えこんでいました。

後になって腹を立てた人のようなしみのついた紙を手にしたミハイロフは不意に、この人はあの葉巻売りのようなあごをしているのに違いないと思ったのです。

こんなふうに、たえず印象をとらえてはそれを記憶にしまいこんで仕事をしたのはトルストイその人であり、クラムスコイもまた同じでした。

発表当時に『アンナ・カレーニナ』を読んだ人たちは、肖像画が完成してまもなく小説のページに出てくるようになった画家ミハイロフが、実際の画家クラムスコイに似ていることに気づきました。

クラムスコイが注意深くトルストイの顔を研究して、生き生きした肖像画を描いていたとき、トルストイも画家を注意深く研究して、言葉で彼の肖像画を描く準備をしていたのです。

群像社、ポルドミンスキイ、尾家順子訳『ロシア絵画の旅 はじまりはトレチャコフ美術館』P151

トルストイ恐るべしと言いますか、なんともトルストイらしいと言いますか、伝説的なエピソードですよね。

画家クラムスコイとの出会いはトルストイにとっても非常に大きな意味を持っていたことがこの逸話から感じられます。

肖像画制作のエピソードという、普段文学側からしか見たことのないトルストイを違った角度から見ることができてこれは非常に興味深かったです。

以上、「クラムスコイ『トルストイの肖像』制作エピソード~トルストイの射貫くような眼差しはこうして描かれた!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

前の記事はこちら

関連記事

コメント