三島由紀夫『豊饒の海』あらすじと感想~生命とは!人生とは!三島の魂が込められた驚異の長編四部作!

三島由紀夫『豊饒の海』あらすじと感想~生命とは!人生とは!三島の魂が込められた驚異の長編四部作!

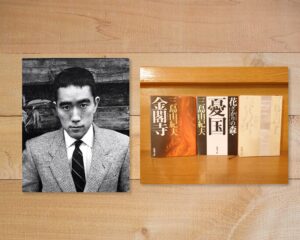

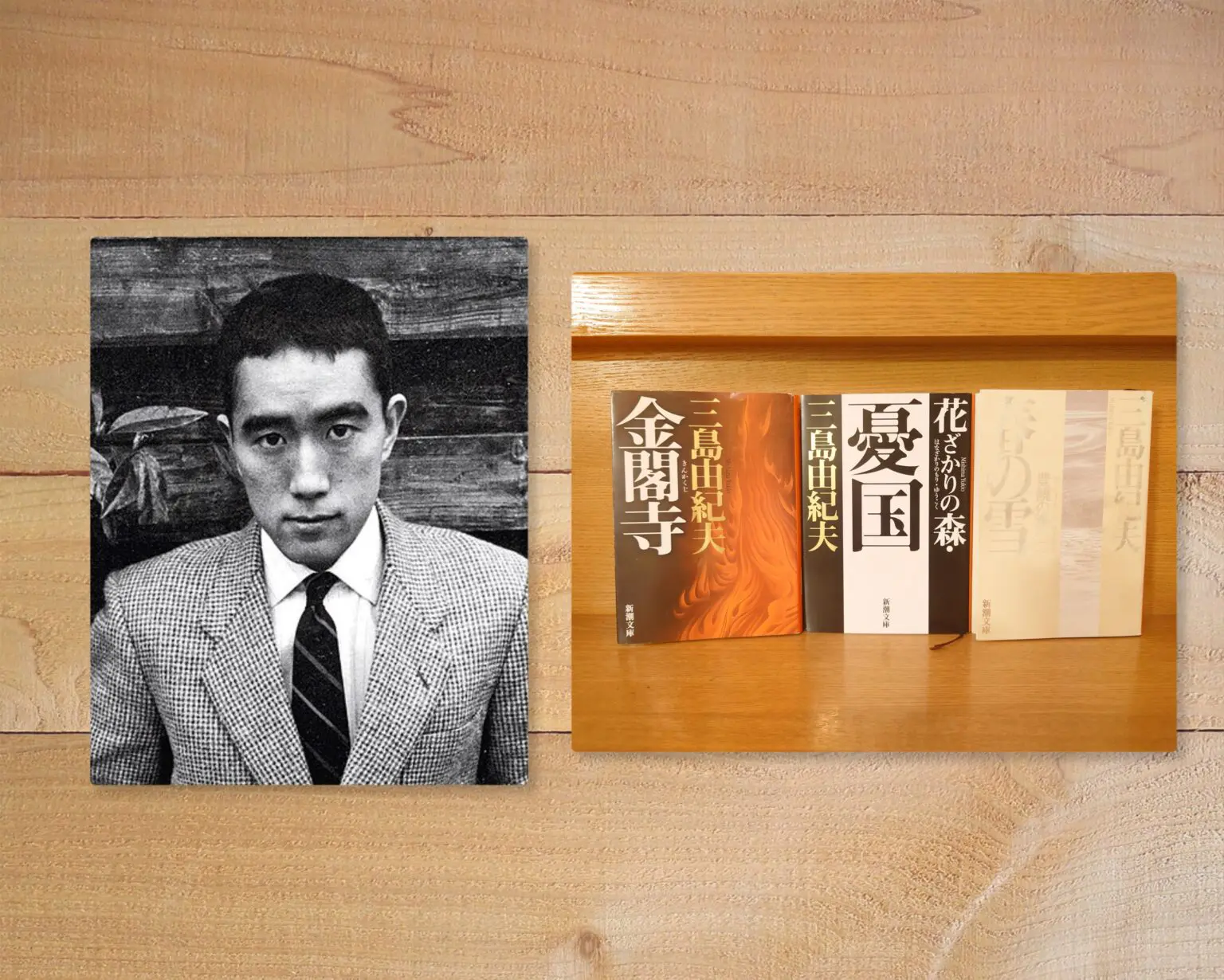

今回ご紹介するのは1965年から1970年にかけて三島由紀夫によって発表された『豊饒の海』四部作です。

1970年に自衛隊市ヶ谷駐屯地で自決した三島由紀夫が最後に書いた小説がこの『豊饒の海』です。

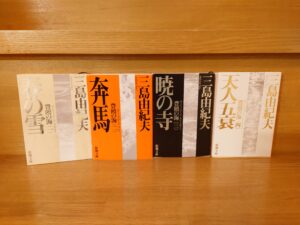

『豊饒の海』は第一巻の『春の雪』から『奔馬』、『暁の寺』、『天人五衰』の四部作からなる作品です。

本来はその一冊ずつあらすじや感想を述べるべきところではありますが、私にはそれができませんでした。

そして当ブログとも長くお付き合い頂いている方ならすでにお気づきの方もおられるかもしれません。「なぜだいぶ前に三島由紀夫の記事をまとめて更新していたのに今さらになって三島由紀夫の代表作たる『豊饒の海』についての記事を書いているのか」と。

そうなのです。私自身これはずっと心に引っかかっていた問題なのです。

正直に申しましょう。

私はこの『豊饒の海』についてどう書いてよいのかずっとわからなかったのです。

私にとってこの作品は一冊一冊分解してどうこうお話しできる代物ではなかったのです。この作品は四部作全体を通して語られるべき作品であり、そしてそこにこそ真骨頂があると私は考えます。しかしその全体像を見たとしてそれをどう言葉に落とし込むかという段になるとすっかり途方に暮れてしまうのです。この作品について何と言い表してよいのかわからなくなってしまう、それほど巨大で奥深い作品です。

ただ、はっきりしていることがあります。

それはこの作品が圧倒的スケールで書かれた作品であり、世界文学においてもとてつもない異彩を放っているということです。

ここで早速この四部作の第1作目『春の雪』について見ていきましょう。ここからはネタバレも含みますので気になる方はご注意ください。

【新装版、新・三島由紀夫】

Amazon商品紹介ページより

又、会うぜ。きっと会う――夢と転生の一大物語絵巻。

自らの死を意識しつつ書かれた、三島最後の作品。全四巻。〔新解説〕小池真理子

ともに華族に生まれた松枝清顕と綾倉聡子。互いに惹かれ合うが、自尊心の強さから清顕が聡子を遠ざけると、聡子は皇族との婚約を受け入れてしまう。若い二人の前に、燃えるような禁忌の道が拓かれ、度重なる密会の果て、ついに恐れていた事態を招来する──。

三島が己れのすべてを賭し、典雅なる宿命世界を描き尽くしたライフワークたる『豊饒の海』第一巻。解説・佐伯彰一/小池真理子。

「又、会うぜ。きっと会う――夢と転生の一大物語絵巻。自らの死を意識しつつ書かれた、三島最後の作品」

これに尽きます。『豊饒の海』四部作はまさに夢と転生の物語です。『春の雪』から始まった物語は輪廻転生を繰り返し最後の『天人五衰』へと向かっていきます。

三島由紀夫自身がこの『春の雪』や『奔馬』などに対し批評家や一般読者からの声がないことを嘆いていましたが、それはやむなしだと思います。書きようがないし話しようもないのです。全てを読まないと何とも言えないのがこの作品群なのではないでしょうか。実に批評家泣かせな作品だと思います。

もちろん、『春の雪』もそれ単体で面白い作品です。特に第二作目『奔馬』はものすごい勢いを感じられる作品で、単体の面白さではこの作品が群を抜いています。ですがそれでもやはりこれらは全体の中の一部なのです。全巻を読み終わった後でこれらの作品を振り返ってみるとやはりそこに違う意味付けが現れてきます。なんと恐ろしいものを三島由紀夫は作り上げてしまったのでしょう。

そしてここでぜひお伝えしたいことがあります。

『豊饒の海』はラストの『天人五衰』が最も面白くないのです。ですが、これこそ私が最も驚愕したことなのです。

なぜかというと、三島由紀夫はおそらくわざとそういう風に書いているのではないかと私は思うのです。

『春の雪』の主人公松枝清顕は強烈な個性を持ったカリスマでした。そしてその転生たる第二部の主人公飯沼勲もそのカリスマを受け継いだ強烈な人物です。そしてこれらのカリスマを見守るのが第二の主人公とも言える本多繁邦という人物です。本多は松枝清顕の親友でした。清顕から死に際に「又、会うぜ。きっと会う」と告げられた本多がその転生人物を追っていくというのが『豊饒の海』のメインテーマになります。

第二部の「松枝清顕→飯沼勲」という転生は決定的なものでした。だからこそ松枝のカリスマを受け継いだ飯沼も壮絶な人生を送ります。

しかし第三部から雲行きが怪しくなるのです。壮絶な最期を迎えた飯沼勲の転生先がどうもはっきりしない。本多自身も探り探りになるほど松枝のカリスマ性が見当たらないのです。そしてそれと時を同じくして本多自身も人生の下り坂を迎えていきます。飯沼勲の転生先と思しきジン・ジャンも結局大きな事を成すことなくあっけなく死んでしまうのでした。

そして第四部になると我々読者を驚愕させる恐るべき展開を見せます。なんと、松枝の転生かと思われた安永透が単なる似た人間でしかなかったというのです。彼は松枝の転生などではない、ただの小者だと最後に発覚するのです。しかし安永透自身は自らを松永の転生だと思い込んでいました。ここに悲劇があったのです。第四部『天人五衰』が面白くないのはまさにここに起因します。登場人物がもはや小者しかいないのです。

しかし、この「面白くなさ」こそ三島由紀夫の偉大さを示しているのではないでしょうか!

『豊饒の海』は死を決意した彼が全てを懸けた作品です。三島由紀夫はこの『天人五衰』の最終原稿を提出し、そのまま自衛隊駐屯地で自決したのです。彼がこの作品に懸けた思いは想像を絶するものがあったことでしょう。

その四部作の最終作をあえて「小者達の面白くない物語」として書いたのです。これは並の人間にはできることではありません。『春の雪』、『奔馬』の圧倒的人物たちが織り成す強烈な人生物語からどんどん小者で小ぶりな物語へと移ろいゆくのです。これはまさに「若さ」や「燃えるような生命」に憧れ続けた三島由紀夫らしい物語ではないでしょうか。

しかも『天人五衰』のラストでは、これまでの物語をひっくり返すかのような衝撃な展開が待っています。そして残された本多が見た世界とは・・・。あの世界描写は間違いなく文学史上最高峰と言えるものでしょう。

『天人五衰』を単体作品として読むことはできません。『豊饒の海』は輪廻転生という円環的な世界観に基づいた小説です。一冊一冊を単体で読んでもこの全体像は見えてきません。前半の爆発的なストーリーと終盤の小ぶりな世界。そしてそれらを一気に破壊する衝撃のラスト・・・!

そしてその衝撃からふと目を覚ますと、私達はまた第一部の『春の雪』に私達は舞い戻るのです。あれは一体何だったのかと。

『春の雪』『奔馬』はたしかに面白いです。しかし『天人五衰』の面白くなさに私はより大きな衝撃を受けました。こんなことをできる人間が三島由紀夫だったのです。私は作家三島由紀夫の偉大さを思わずにはいれません。

そして忘れてはいけないのが第三部『暁の寺』です。この第三部では1960年代のインドの様子が語られます。

このことについては以前当ブログでも「三島由紀夫『インドの印象』~晩年の三島はインド旅行で何を見て何を思ったのか。『豊饒の海』にも強い影響!」の記事でお話ししました。

詳しくはこちらの記事をご参照頂きたいのですが、三島は晩年インドに強烈な印象を受けたようです。また、そこから輪廻転生や仏教思想にも深い関心を寄せるようになっていきました。それが『豊饒の海』に反映されています。

三島はこの四部作を通して「生命とは」「人生とは」を追求していきます。私達の生きる「生」とは何なのか。私達にとって「死」とは何なのか。「善く生きる」とは何なのか。どう生きるべきなのか。こうしたことを壮大なスケールで描き出していくのが『豊饒の海』です。はっきり言いましょう。この作品の巨大さは想像を絶します。私はこの作品に文字通り圧倒されました。

私は以前当ブログで「名刺代わりの小説10選」の記事を書きましたがこの『豊饒の海』もここに新たに加わることでしょう。間違いなく私の人生に大きな衝撃を与えた作品です。

私のインド仏跡旅行にもこの三島のエキスは実に強い影響を与えています。三島が見たインドは一体何だったのかと考えながらの旅になりました。

『豊饒の海』は日本を超えて世界文学史上の大事件だと私は考えています。それほど巨大な作品でした。簡単には「おすすめです」とは言えませんが、恐るべき作品であることは間違いありません。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

以上、「三島由紀夫『豊饒の海』あらすじと感想~生命とは!人生とは!三島の魂が込められた驚異の長編四部作!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント