樋田毅『彼は早稲田で死んだ』あらすじと感想~私は「この人」を知っている…!帰国便で知った衝撃の事実

【インド・スリランカ仏跡紀行】(57)

私は「この人」を知っている…!帰国便で知った衝撃の事実。「彼は早稲田で死んだ」のだ。

いよいよこの第二次インド・スリランカ遠征も終わりを迎える。

旅の総括はまた改めて別の記事でお話しするとして、この記事では私の身に起こった「ある事件」についてお話ししようと思う。

スリランカから日本へはおよそ9時間ほどのフライト。

飛行時間の長短に関わらず、私は機内ではいつも本を読んでいる。この帰国便においても私はほとんど徹夜で本を読むつもりであった。(腰痛持ちの私は座ったまま長時間は眠れないのである)

私がこの旅の最中、学生紛争についての本を読み漁っていたことは「(46)キャンディのペラデニヤ大学で1971年のマルクス主義学生による武装蜂起について考える」の記事でもお話しした。

・小阪修平『思想としての全共闘世代』、平凡社、2006年

・伴野準一『全学連と全共闘』、平凡社、2010年

・渡辺 眸『フォトドキュメント東大全共闘1968‐1969』、KADOKAWA、2018年

・江刺昭子『樺美智子、安保闘争に斃れた東大生』、河出書房新社、2020年

・立花隆『中核VS革マル』、講談社、1983年、

・鹿島茂『新版 吉本隆明 1968』、平凡社、2017年

・佐々淳行『東大落城安田講堂攻防七十二時間』、文藝春秋、1996年

・佐々淳行『連合赤軍「あさま山荘」事件』、文藝春秋、1999年

・佐々淳行『日本赤軍とのわが「七年戦争」 ザ・ハイジャック』、文藝春秋、2013年

・和光晴生『日本赤軍とは何だったのか; その草創期をめぐって』、彩流社、2010年

・深笛義也『2022年の連合赤軍』、清談社Publico、2022年

・佐賀旭『虚ろな革命家たち──連合赤軍 森恒夫の足跡をたどって』、集英社、2022年

・樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』、文藝春秋、2021年

私は何も、ここで政治活動をしたいわけではない。私が知りたかったのは当時の時代精神だった。あの時代、何が学生たちを突き動かしたのか、なぜ悲惨な内ゲバが起こり、暴力が当たり前のように行使されたのかということだった。それらを知るために私はこれらの本を読んでいたのである。そして内ゲバの恐ろしさや、人間がいかに暴力的になりうるのかをまざまざと思い知らされた。

そして最後の最後に読んだ『彼は早稲田で死んだ』こそ、私を完全に叩きのめすほどの衝撃を与えた一冊だったのである。

樋田毅著『彼は早稲田で死んだ』を読んで

私がなぜこの本を最後に読んだのかは正直なところ自分でもよくわからない。今こうしてリストを見返してみると、上からおおよそ時間軸に沿って本を読んでいったのはわかる。それに私も早稲田の文学部(正確には文化構想学部)出身ということもあったかもしれない。

この本は1972年に早稲田大学で起きた川口大三郎氏殺害事件を取材した作品だ。まずはこの本についての概要を本書プロローグから引用したい。

プロローグ

二〇ニ〇年の初夏。新型コロナ感染症の流行に対処する政府の最初の緊急事態宣言が解除されて間もなく、私は母校の早稲田大学文学部の前の馬場下交差点に立っていた。

まだ構内への立ち入りはできなかったが、交差点を横切ってくる若者たちに声をかけ、早稲田の学生であることを確認できた男女一〇人に「今から半世紀ほど前に文学部キャンパスで起きた、川口大三郎君虐殺事件を知っていますか?」と尋ねた。

全員が「知りません」「聞いたことがありません」と答えた。本部キャンパスにある「早稲田大学歴史館」にも、川口君の事件について触れられている展示はなかった。

事件が起きた一九七二年、日本社会は高度成長期の真っただ中で、右肩上がりの好景気が続いていた。

一月にグアム島で元日本兵の横井庄一さんが発見された。二月に札幌で冬季オリンピックが開催され、連合赤軍による浅間山荘事件が起きた。三月にべトナムで米国の地上軍の撤退が完了した。四月に沖縄返還をめぐる外務省機密漏洩事件で毎日新聞の記者が逮捕された。五月に沖縄の施政権が日本に返還され、イスラエルの空港で日本赤軍メンバーによる銃乱射事件が起きた。同じ月、天地真理の「ひとりじゃないの」が発売され、七月、井上陽水の「傘がない」がリリースされた。九月に田中角栄首相が訪中し、日中国交の正常化声明が出された。一〇月に上野動物園へ中国からパンダのランラン、カンカンがやって来た。

そして、一一月八日の夜、早稲田大学文学部構内の自治会室で、第一文学部二年生だった川口大三郎君が、革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)という政治セクトの学生たちによる凄惨なリンチにより殺された。その遺体はパジャマを着せられ、本郷の東大附属病院前に遺棄された。

その事件をきっかけに、一般の学生による革マル派糾弾の運動が始まり、私もその渦の中に巻き込まれていった。

私たちは自由なキャンパスを取り戻すため、自治会の再建を目指したが、その過程で多くの仲間たちが理不尽な暴力に晒され、私も革マル派に襲われ、重傷を負うことになった。一年数か月続いた闘いの末、運動は挫折し、終焉を迎えた。

その後、長い歳月が流れた。しかし、あの早稲田での出来事が、忘れ去られていいとは思えない。

約半世紀前、東京の真ん中に、キャンパスが暴力によって支配された大学があった。

あの時代の本当の恐ろしさを伝え、今の世界にも通ずる危うさを考えるため、私は自らの記憶を呼び起こし、かつての仲間や敵だった人々にできる限り会った。段ボール箱に詰め込んだままになっていた資料も読み返した。

あの苦難に満ちた日々、私は、そして同世代の若者たちはどう生きたのか―。

文藝春秋、樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』P6-7

私もまさに早稲田出身でありながら「何も知らない」学生だった。2009年に早稲田大学に入学した私もまさにこの事件が起きた文学部キャンパスに毎日通っていたのである。しかしそのような事件があったことは全く知らなかった。この時点ですでに私は大きなショックを受けたのだが、その後、「約半世紀前、東京の真ん中に、キャンパスが暴力によって支配された大学があった」という一節を読み、さらに驚くことになった。

各大学の学生運動が熾烈であったことはわかっていたつもりだったが、長期間にわたってセクトと無関係の学生達まで暴力支配していたというのはショッキングな事実であった。しかもそれが私も通っていたあのキャンパスで行われていたという・・・

この本は出版と同時に大きな話題を呼び、2024年に映画化されることとなった。

この映画自体は『彼は早稲田で死んだ』そのものとは異なるが、ドラマパートはまさに川口君事件を再現したものになる。

私も2024年6月にこの映画を観た。その中でも印象に残っているのは内田樹氏の言葉だ。上の予告動画でも出ていたが「大義名分が与えられると容赦なく暴力を振るうことができる人間がこんなにたくさんいる」というその言葉・・・。

私もこれまで宗教の歴史やマルクス主義について学んできた。大義名分が与えられると人間はどこまでも残虐になれるということに私自身戦慄し続けてきた。トビー・グリーン著『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖支配』やキャサリン・メリデール著『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』は特に記憶に残っている。人間はいとも簡単にそうなりうるのだ。

そしてそれが日本の学生運動でも内ゲバという形で行われていたのである。

ただ、セクト間の内ゲバ自体は日本でもよく知られていることではある。特にあさま山荘事件やその他多くの事件は世間が学戦運動と距離を置くきっかけとなった。

だがこの本が異彩を放っているのはそうしたセクト間抗争を超えて、この暴力の実相を抉り出している点にある。

著者はどのセクトにも属さない普通の学生だった。樋田氏はそうしたセクト間抗争とは全く異なる立ち位置にいたのである。だが、川口君殺害事件をきっかけに革マル派の暴力支配への抗議を始め、一時は全学を巻き込む運動となったのだが、上の引用にあるようにそれは挫折してしまった。著者自身、革マル派の暴力で入院を余儀なくされてしまったのだ。そのトラウマを著者は次のように記している。

普段は忘れている。脳裏の奥に押し込め、封印していた。しかし、パソコンの画面に向かい、原稿を書き進めるうちに、当時の様々な出来事が蘇ってくる。そのほとんど全てが、「恐怖」につながる記憶である。

早稲田での運動が終焉した頃、私は何度も同じ夢を見た。

名前も顔も知らない男が私を指差し、「こいつが樋田だ」と叫ぶ。それを合図に、数人の男たちが私に襲いかかり、羽交い締めにして、私を押し倒す。

「足を狙え」「学生会館に連れてゆけ」と叫ぶ声が聞こえる。咄嗟に近くにあった鉄柱に腕を回し、抱え込む。何度も体を引っ張られるが、私は鉄柱に懸命にしがみつく。腕と頭に鉄パイプが何度も振り下ろされ、激痛のなか、腕が鉄柱から引き離される。男たちが血塗れの私の両腕と両足を持ち上げて、学生会館へ向かう。手足をばたつかせ、「助けてくれ!」と叫んだところで目が覚める―。

夢から覚めると、必ず全身に大汗をかき、激しい動悸が続いている。

大学を卒業して、朝日新聞社で記者として働き始めてからも、仕事でひどく疲れた夜には同じ夢を見た。

あの襲撃から半世紀近く経ったいまでも、私は恐怖の記憶から解放されることはない。

文藝春秋、樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』P10-11

この本ではこうした生々しい暴力が語られる。しかもこれが普通の学生に対しても行われていたのだ。

これは私も通った早稲田大学文学部キャンパスのスロープだ。校門の目の前から始まるこのスロープを登って私達は教室へ向かうのである。

だが、本書によれば武装した革マル派によってこのスロープに検問が張られ、少しでも反抗的な学生と見なされれば暴行を受け追い出されたのだという。他にも、突然大人数で押しかけその場で鉄パイプなどで暴行することも日常茶飯事だった。この暴力は不意打ちで、さらに数を頼んだ奇襲であるので逃げようもない。著者の樋田氏もそうした突然の襲撃で重傷を負うことになってしまった。

こうした暴力で負傷した学生は数十人どころではない。本書によれば直接的な暴力や威圧によって100人以上の学生が登校不可能な状況に追い込まれてしまったのだ。

夢を持って入学し、勉学に励むはずだった学生生活がこうした組織的な暴力によって断たれてしまったのである。こんなことが1970代に本当に起こっていたのだ。

だが、ここで皆さんはこう思うことだろう。

警察は入って来ないのか。大学当局はなぜ何もしないのかと。

私もそう思った。しかし当時はまだ大学には警察を入れるべきではないという風潮があったのである。そして驚くべきことに大学当局側は革マル派と癒着し、実質支援していたのである。つまり、早稲田大学は革マル派の暴力支配を黙認していたのだ。これには私も唖然とした。私も母校を愛する人間である。しかしこうした母校の姿には幻滅と強い怒りを感じた。

なぜ大学当局が革マル派と癒着していたのかはぜひ本書を読んで確かめてみてほしい。著者の魂の叫びがそこに記されている。映画でもこうした大学側の不誠実な対応にメスを入れていた。

ただ、本書のエピローグにもあるように、1994年に早稲田大学は革マル派の支配から大きく脱し始めた。当局がついに動いたのである。そのことは私にとっても救いであった。(とはいえ1994年まで革マル派の支配が続いていたということなのだが・・・)

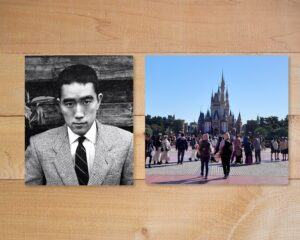

私は「この人」を知っている・・・!

さて、ここまで樋田氏の『彼は早稲田で死んだ』についてお話ししてきたが問題はここからなのである。

本書の第7章「半世紀を経ての対話」の冒頭、私は息も止まるほどのショックを受けることになる。

暴力支配を象徴した人物の転身

ニ〇一二年一一月、川口君の事件から四〇年を機に、「川口大三郎さんを偲ぶ会」が早稲田大学の近くで開かれた。私も旧二Jの人たちに誘われて出席した。会場には久しぶりに会う懐かしい顔も多かった。

そこでは川口君の事件が起きた当時の革マル派の一文自治会副委員長、大岩圭之助さんの近況も話題にのぼった。彼が明治学院大学で教鞭を執り、「辻信一」という名前で著書も何冊か上梓していることを初めて知った。

文藝春秋、樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』P205

辻信一・・・どこかで聞いたことがある名前だ・・・だが、思い出せない。この時私はまだ何も気づいていなかったがその妙に引っかかる気持ち悪さを今でも強烈に覚えている。

私は、早速、「辻信一」名で書かれた本を書店で探し、拾い読みをした。巻末のプロフィール欄を見ると、彼は米国とカナダを放浪した後、米国のコーネル大学で文化人類学の博士号を取得。明治学院大学で教鞭を執りながら、「スローライフ」を提唱する思想家、環境運動家としても活動しているとあった。

辻信一氏が「一〇〇万人のキャンドルナイト」運動の創始者であることを知り、一瞬目を疑った。それは夏至と冬至の夜、電気を消してろうそくを灯して過ごそうという、ゆったりとした生き方に思いを馳せる市民と企業を巻き込んだ運動で、私は新聞社にいた時、全国に広がりつつあったこの運動を取材し、記事にしたことがあったのだ。

文藝春秋、樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』P205-206

スローライフ、キャンドルナイト・・・あ!!

この時の私の顔を見た人がいないことを願うのみである。私は機内でただ一人ほとんど息もできずあんぐりと口を開けたまま凍り付いてしまった。心臓がぎゅっと握られたかのようだった。この時のショックを私は忘れることはできない。

「私はこの人を知っている・・・!」

私はこの辻信一さんを知っている。いや、知っているどころではない。私はもしかしたらこの人と今も付き合っていたかもしれないのだ・・・。

ここで少し話を過去に戻そう。

私は2015年、ベトナムの禅僧ティクナット・ハン師の教団のリトリートに参加していた。

リトリートは日常から離れた瞑想体験会のようなものだ。私は富士山の麓で行われた1週間の瞑想体験会に参加していたのである。当時私は大谷大学で浄土真宗の勉強をしながら花園大学で禅宗の勉強もしていた。その流れで私はティクナット・ハン師を知ることになり、その教団の瞑想に興味を持ったのだった。

そのリトリートで出会ったのが辻信一氏だったのである。私は氏と同室で、朝晩の生活も共にし、そこでよく話もした。そして氏から今度学生も交えてキャンドルナイトのイベントをするから来てみないかと誘われ私もそのイベントに行くことになったのである。

後日訪れたキャンドルナイトのイベントはたしかにゆったりしたジャズ音楽の奏でられる穏やかな雰囲気だった。まさに平和で牧歌的なスローガンのままのイベントだった。だがそうは言っても私にはどこかそのイベントに違和感が感じられ、自然に氏からフェードアウトする形となったのである。

しかしそれからほぼ10年弱を経て、私は再び「辻信一」という名を目にすることとなった。しかもそれは早稲田の革マル派の副委員長を務めた「大岩圭之助」としての「辻信一」だったのである。この時の私のショックは筆舌に尽くしがたい。

私が知っている辻信一さんにはそんな暴力的な雰囲気は一切なかったのである。むしろ、実に穏やかで知的な人という印象だったのだ。

しかしその辻さんがかつて暴力支配をしていた革マル派の副委員長として活動していたのである。まさに樋田さんが暴力を受けた時の幹部だったのだ。つまり、当時の暴力行為を指示していた主要人物だったのである。

本書内でも「大岩圭之助」という名前は何度も出てきていた。過激なアジを行い、暴力を振るう存在として学生達から恐れられていたのである。私の知っている辻さんからは考えられないことだった。しかし、それは事実なのである・・・。私はしばらくの間凍り付き、続きの文章を読むことさえ叶わなかった。10分近く放心状態だったろうか。頭の中がパニックになり、過去の記憶がぐるぐる回り続けた。過去と現在が噛み合わないとこんなにも頭が混線を起こすのかと私自身ひどく驚いたことを覚えている。そして私はようやく続きの文章を読み始めた。

学生時代の大岩さんは粗野な言動が多く、彼に殴られた仲間も何人かいた。革マル派による暴力支配を象徴する人物のように思っていただけに、その転身ぶりが俄には信じがたかった。

辻信一氏が学生運動に触れている本も見つけた。一九九五年に上梓された『ブラック・ミュージックさえあれば(青弓社)』。彼が米国を放浪する旅で出会った黒人音楽について綴る随筆の中に、こんな一節があった。

「もうずいぶん前のことだが、ぼくは当時はやりの学生運動で何度か警察にパクられた。やくざ映画の大ファンだったぼくにはパクられて「男を上げる」という観念があって、留置場で一月や二月過ごすのは苦にならないどころか、むしろ望むところだとさえ感じた。(中略)いっぱしの革命家になった気分のぼくは、早速『読書時間』に読むためのマルクスとかレーニンとかの差し入れを、「権力」に「断固として」要求した。(中略)要求した本の差し入れがいっこうに許可にならない。意外だったのはしかしそのことではなく、マルクスやレーニンが来ないことが全く苦にならないという事実だった。」

「二度目の留置場生活の時だったと思うが、マルクスのかわりにぼくが何を欲しているかが、はっきりとしてきた。それはうまいコーヒーといい音楽だった。(中略)それはまるでぼくを転向させるために送りこまれたスパイのようだった。」

「いい音楽、それはブラック・ミュージックにほかならない。そのために転向したというのではないが、それが革命家気取りのぼくのハナをあかしたのは事実だ。(中略)革命という幻想で満たされなかったぼくのうちの空白を、いつの間にかBM(ブラック・ミュージック=筆者)という幻想が埋めていた。」

音楽が、人生を変える。そんなことが、人生には確かにある。しかし、大岩さんは川口君虐殺事件の実行犯として立件された五人には含まれていなかったものの、事件当時の自治会の幹部だった人物である。川口君の事件に触れず、「当時はやりの学生運動」と気楽な感じで書いていることに私は強い反感を抱いた。

文藝春秋、樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』P206-207

特に、この引用の最後の一節は私もまさに同感である。かつて100人以上もの学生を登校不可能にした事実が全くなかったことにされ、今は平和を説く教授として活動しているのだ。名前を変え、経歴も隠され、その思想の由来すら「うまいコーヒーといい音楽」なのだ。こうなってしまったら辻さんの過去は知りようもないではないか。私もこの本を読むまで想像すらしていなかった。

だからこそ私は怖かったのである。

私はこの本で心底世界が怖くなった。

私が知らないところで辻さんのような人がたくさんいるのではないか。知らない間に私もそういう人と出会っていたのではないかと。

もちろん、仮にそうであっても実害がない以上、日常生活を送る上では特に問題はないかもしれない。だが、好々爺の顔をしているまさにその人が、かつて暴力行為に積極的に加担していたのだとしたら・・・。

私がキャンドルナイトのイベントで感じた違和感の正体は未だにわからない。だが、その違和感は正しかったのである。

そしてこの本ではこの後、著者の樋田氏と辻氏の対談が記されている。この対談がまた恐ろしいのだ・・・。

これ以上はこの記事ではあえて書かないことにする。ほんの一部を切り取って「これはこうだ」と言うことは私にはできない。この全体の対談を通して見えてくるものが必ずある。そして人によってこの対談をどう捉えるかはかなり幅があるのではないかと思う。すでにAmazonのレビューで様々な見解が出ているのはその証左ではなかろうか。

いずれにせよ、加害者側というのはどうしても「軽さ」を免れないことを感じてしまう。

夢を持って入学した早稲田で理不尽な暴力によって登校不可能にされた無念や苦悩は計り知れない。その夢を応援していた親族の悲しみも想像に余る。「こんなはずではなかった」と涙を流した学生たちがいかほどいただろうか。

だがそんな無念は加害者には届かない。こんなことを言っても仕方がないのは私もわかっている。だが、納得できない思いがあるのも事実なのだ・・・。

この対談を読んで私の中で何かが明らかに変わってしまったことを感じる。その何かをここで説明することはできない。しかし決定的な何かが起こってしまったのだ。

私はこの瞬間のためにスリランカへ来たのかもしれない。

この旅の最中、私は学生紛争の本を読み続けてきた。そして、私は知らなければならなかったのだ。この現実を。

学生紛争は遠い昔の関係のない話ではない。今の私達にも確実に尾を引いている。あの時代をもっと知らねばならない。私はそう決意した。やらねばならないのだ。

さあ、いよいよ着陸だ。これで私の旅も終わりを迎える・・・わけではない。

成田に着陸した私はそのままある場所へと向かった。

そう、東大安田講堂である。

私は帰国の数日前、成田から函館に帰る数時間を利用してここを訪れることに決めていたのである。次の記事ではそんな東大安田講堂を訪れたお話をしていきたい。私の旅はまだ終わっていないのである。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント