なぜスリランカで大乗仏教は滅びてしまったのか~密教の中心地でもあったスリランカ仏教界に何があったのか

【インド・スリランカ仏跡紀行】(49)

なぜスリランカで大乗仏教は滅びてしまったのか~密教の中心地でもあったスリランカ仏教界に何があったのか

前回の記事「(48)スリランカの奥地に大乗仏教の大仏が眠っていた!スリランカに根付いていた大乗仏教の痕跡を訪ねて」でスリランカにも大乗仏教の伝統が存在していたことをお話ししたが、今回の記事ではそんなスリランカの大乗仏教の流れについてざっくりとお話ししていきたい。

まずは前回の記事の後半でも読んだ文章だが、復習がてら再び森祖道著『スリランカの大乗仏教 仏教・碑文・美術による解明』の解説を見ていこう。

現存の文献資料にはスリランカ大乗について関説するものが非常に少なく、たとえあったとしてもそれはほとんど大乗を批判誹謗する内容ばかりである。(中略)

その理由は、現存するスリランカの仏教文献・歴史文献は、そのほとんど全てが、南方上座部マハーヴィハーラ派のものであるからである。周知の如く、このマハーヴィハーラ派はスリランカ上座部の「保守的正統派」として、自由開明派のアバヤギリ派やジェータヴァナ派とは対立していた。

この対立は時代によって強弱があった様であるが、とにかく十二世紀の後半に、時のパラッカマバーフ1世(在位1153-1186)によって、この国の仏教がマハーヴィハーラ派に再統一されるまで続いた。

一方、西暦紀元元年前後頃インドに興起した大乗仏教は、やがて主としてアバヤギリ派とジェータヴァナ派に受け入れられつつ、スリランカに根を下ろす様になったが、この大乗に対してもマハーヴィハーラ派は概して対立的であった。

その結果、上にも触れた様に、現存するこの派の文献には大乗に関する記述はほとんど存せず、稀れに見られる記述はおおむね否定的な内容となっているのである。そしてその大乗も、パラッカマバーフ1世によってその存在は間接的に否定され、やがて滅亡したと考えられる。

以上の様な事情により、スリランカの大乗仏教については、文献に基づく研究だけではその歴史の十分なる解明は期待できない。そこで眼を転じて、碑文研究や遺跡遺品の発掘調査などの考古学的研究、また仏像仏画などを対象とする美術史的研究などからのアプローチが必要と考えられる。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した。また、固有名詞の原語等も省略した

大蔵出版、森祖道著『スリランカの大乗仏教 仏教・碑文・美術による解明』P366-367

まず、「(27)スリランカ仏教伝来の聖地ミヒンタレーを訪ねて~聖地の名にふさわしい神話的な世界!」の記事でお話ししたように、スリランカに仏教がもたらされたのは紀元前3世紀のことである。インドからマヒンダ長老がやって来て、ティッサ王が仏教に深く帰依したのがその始まりだ。

この時、ティッサ王によって作られた僧院がマハーヴィハーラであり、その寺の名前からマハーヴィハーラ派と呼ばれるようになった。

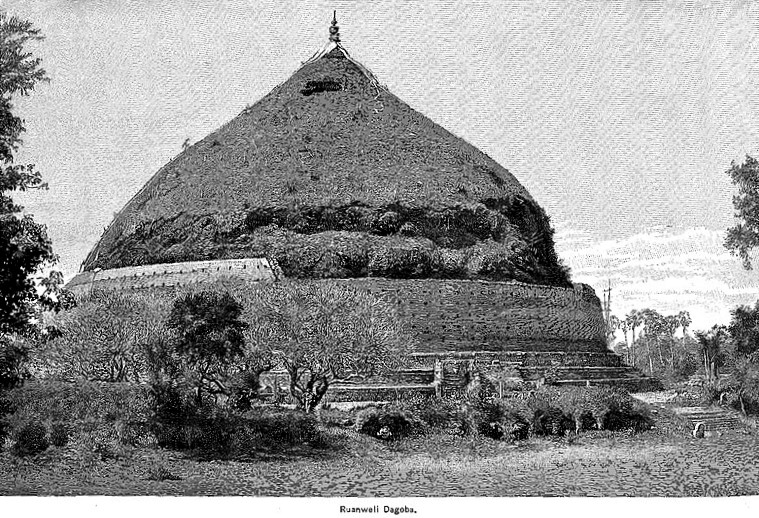

アヌラーダプラを代表するこちらのルワンウェリ・サーヤ大塔もまさにマハーヴィハーラ派を象徴する建築だ。この仏塔は紀元前2世紀頃に建てられた。

ちなみにこちらが1891年段階のルワンウェリ・サーヤ大塔だ。アヌラーダプラが1017年に放棄されて以降ジャングルに埋もれ忘れ去られていたのはこれまでお話ししてきた通りだ。この大塔もまさに植物に埋もれていたのだろう。それが修復されたのが今の姿なのである。

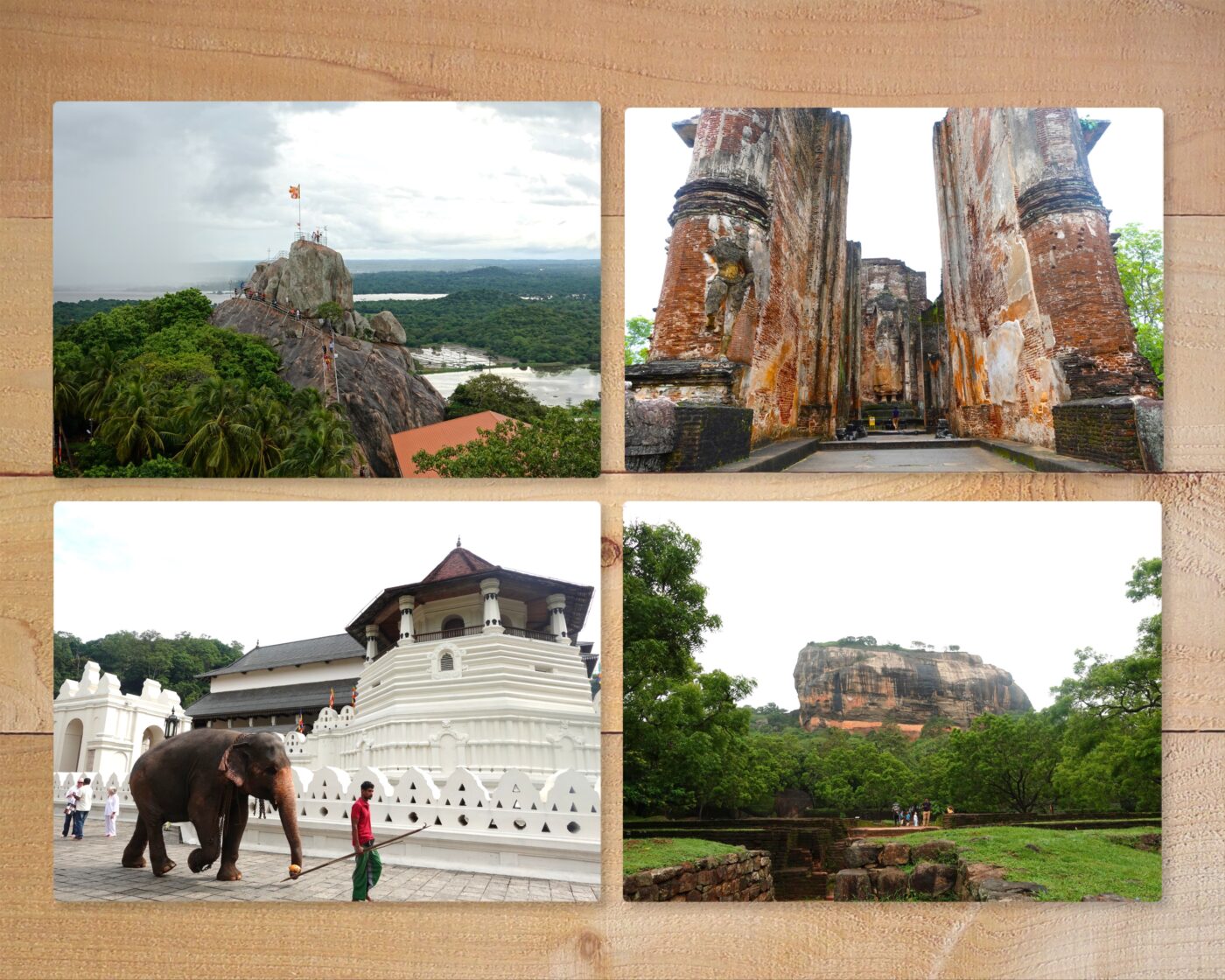

そしてそこから時を経た紀元前一世紀頃、この僧院が分裂しアバヤギリ派が生まれた。さらに3世紀頃にはこのアバヤギリ派から分裂したジェータワナ派も生まれることになった。つまり、3世紀後半のアヌラーダプラにはマハーヴィハーラ派、アバヤギリ派、ジェータワナ派の3つの仏教教団が存在していたのだ。

そして上の解説にもあるように、アバヤギリ派、ジェータワナ派両派は進歩的でインドの進んだ文化を積極的に受け入れる気風があった。そのため遅くとも4世紀前半には大乗仏典も彼らは取り入れることになったのである。

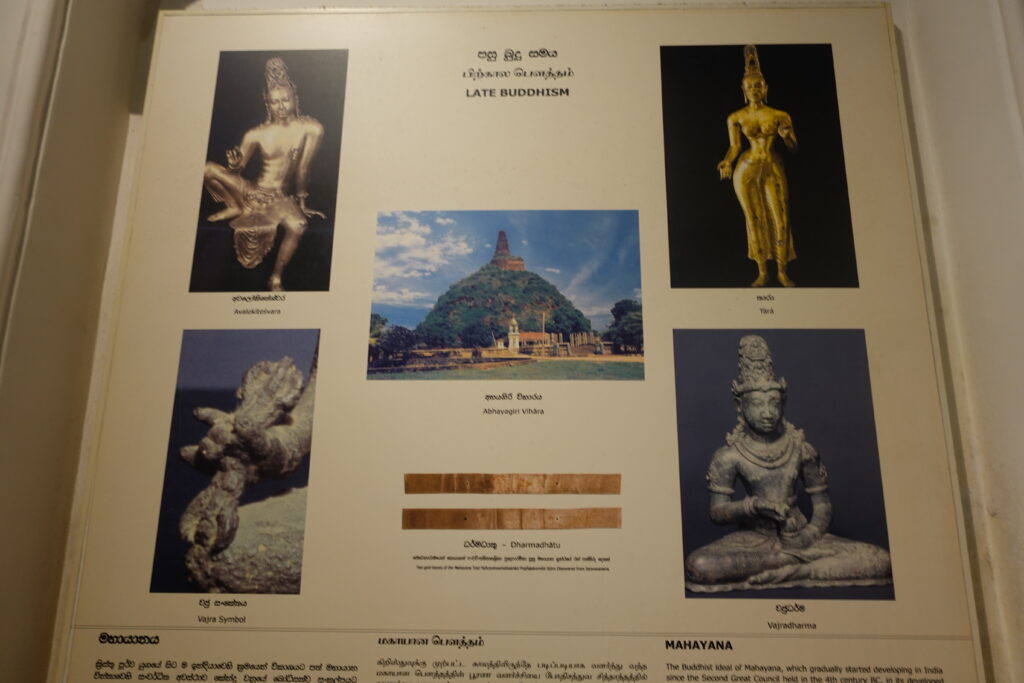

こちらがアヌラーダプラのアバヤギリ大塔。進歩的なアバヤギリ派の象徴たる仏塔だ。

こちらはコロンボ国立博物館の資料なのだが、真ん中が修復される前のアバヤギリ大塔である。緑に覆われたその姿の方が味わい深いように感じるのだがそれは日本的な感性なのだろう。そしてその周りにはアバヤギリ派関連の出土品なのだが、次の像は非常に重要である。

こちらはアバヤギリ僧院で出土した9世紀の観音菩薩像だ。観音菩薩はまさに大乗仏教の菩薩である。黄金で塗られ、さらにはこれほどの芸術水準で作られたということは王侯貴族レベルの並外れた支援がなければ制作不可能である。私もこの像にすっかりやられてしまいしばらくここを離れることができなかった。

せっかくなので別アングルからも。この優美さをぜひ堪能してほしい。スリランカに現存する仏像や大仏はほとんどマハーヴィハーラの上座部仏教のものだ。しかしこのアバヤギリ派は進歩的だったことから積極的にインドの文化を取り入れている。たしかにこの優美なひねりというか大胆なフォルムはインドっぽさを感じる。厳格な上座部仏教ではありえないポーズと表情のように見えないだろうか。

そしてこのアバヤギリ派は実は日本とも深いつながりがあるのである。

なんと、あの空海が伝えた密教はここがその始まりだったのだ。密教と言えば後期大乗仏教の代表ともいえる存在だが、その密教がスリランカで栄えていたのである。

アバヤギリ派僧院は8世紀には密教の中心地として知られ、国際的に有名な場所だった。ジャワ島のボロブドゥール遺跡もまさにその流れから建設されている。

そしてここスリランカには普賢阿闍梨という密教の大家がいたのであるが、その彼に師事したのが中国僧不空(705-774)であった。彼は普賢から『金剛頂経』や『大日経』など密教の教えを伝授され中国へと746年に帰国。その教えは弟子の恵果に受け継がれ、そしてその恵果から密教を伝授されたのがあの空海だったのである。空海は806年に日本に密教をもたらしたが、スリランカから中国、日本へと60年の月日を経ての伝来だったのだ。

まさか上座部仏教の聖地スリランカから密教が伝来されてきたとは私も驚きだった。

そしてこちらが同じくアヌラーダプラのジェータワナ大塔なのであるが、少しさびれている感もある。修復の遅れが感じられるが仕方がない。やはり現代スリランカで重要なのは上座部仏教なのでありマハーヴィハーラ派なのである。その象徴たるルワンウェリ・サーヤ大塔の美しい白塗りや人気ぶりと比べてしまえばこちらがこうなってしまうのもわかる気がする。あくまでここは伝統的な上座部からすると異端なのだ。

そしてこのジェータワナ派はアバヤギリ派から分裂して生まれただけあって、こちらも進歩的で大乗仏教を受け入れていたことでも知られている。中でも、それに関して最も有名な発見が次のものになる。

こちらはジェータワナ僧院跡から発掘された黄金写本と呼ばれるものである。その名の通り黄金にお経が彫られていて、『二万五千頌般若経』の一部とされている。もちろんこれは大乗仏教の経典だ。こちらも9世紀頃の制作とされている。

先ほどの観音像と同じく、これほどのものを作れるということは王侯貴族レベルの支援がなければ不可能。つまり、9世紀段階においてはマハーヴィーラ派、アバヤギリ派、ジェータワナ派はアヌラーダプラで教義上の対立はあったものの、王権の下共存していたのだ。

だが、この後私たちが知るように12世紀にはスリランカから大乗仏教が消滅してしまうことになる。

ここでかつてのインド仏教における重要なポイントを少しだけお話ししたい。

従来の仏教学の常識では上座部仏教と大乗仏教は対立するものとして考えられてきた。しかし近年の研究でそれが覆されたのである。なんと、かつてインドでは上座部仏教と大乗仏教は共存していたのだ。より正確に言うならば、上座部仏教教団の中に大乗仏教を信仰し研究する僧侶がいたということなのである。

つまり、上座部仏教教団と大乗仏教教団は別々の対立する存在ではなく、まさに共存していたのである。

もちろん、互いに信仰上主張の違いがあることは当然だが、どちらが正統でどちらが異端だったかという考え方はなかったのではないかとされている。

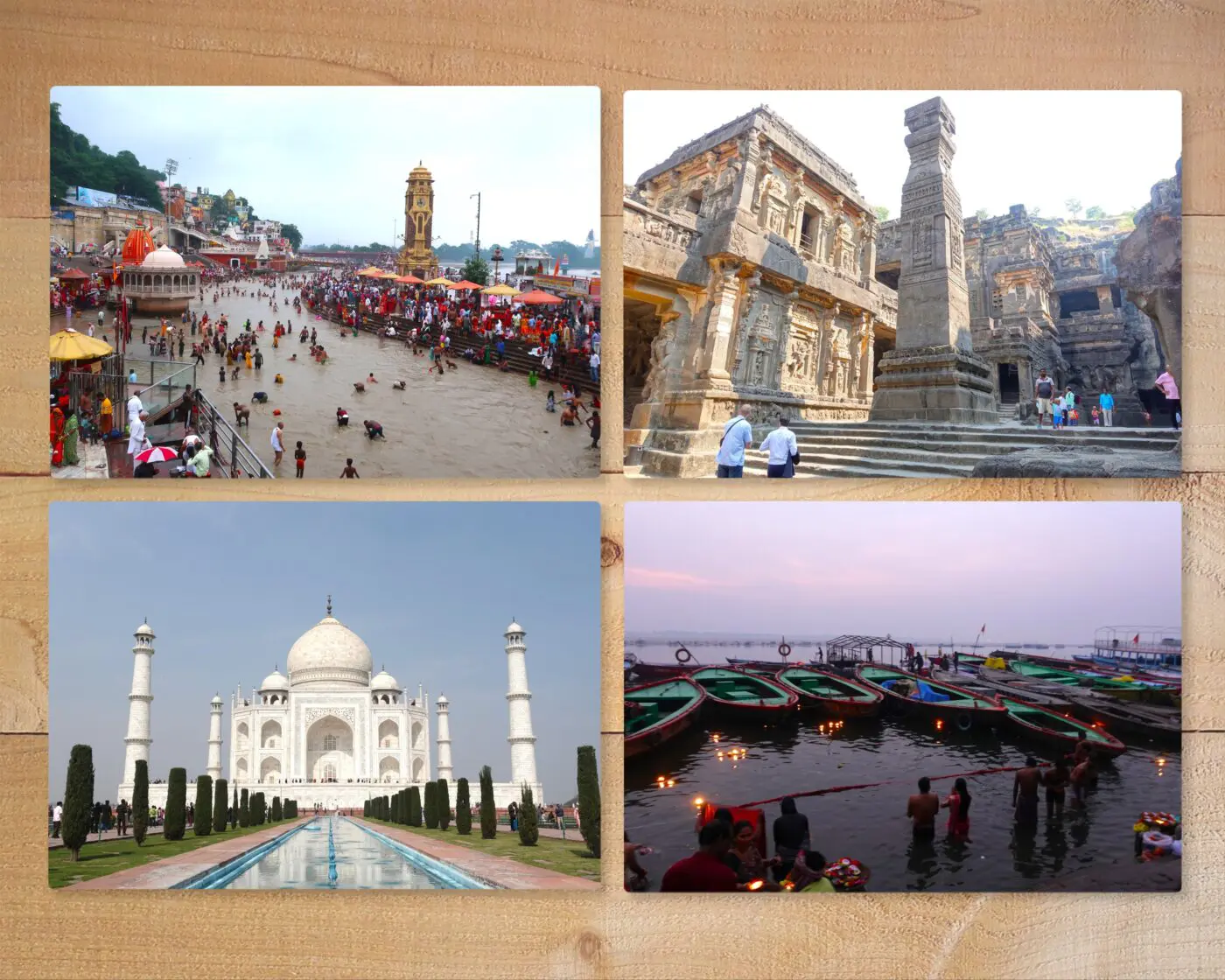

インド・スリランカを旅した中国僧法顕やあの有名な玄奘三蔵も、各地で上座部仏教と大乗が兼学されていたことを記している。(『高僧法顕伝(仏国記)』や玄奘『大唐西域記』参照)

私達がインド仏教の流れをイメージすると、どうしても上座部仏教から新たに大乗仏教が生まれたということから「新・旧」でそれらを考えてしまうのだが実際はそうではないのである。それらは「平行して」存在していたのだ。

しかも私たち僧侶は上座部仏教は南方の東南アジアに、大乗仏教は東アジアに伝播したことからそれらを南伝仏教、北伝仏教と習うこともあったのだが、それも実は正確ではない。なぜなら上座部仏教も大乗仏教も全方位に伝播していたからだ。

前回の記事でも見たように、スリランカにも大乗仏教が伝わり、大仏が各地に作られていたほど根付いていたのである。逆に中国や日本でも上座部仏教の経典は『阿含経典』としてしっかりと伝わっている。だが、なぜスリランカでは大乗が滅び、中国日本では大乗仏教が重んじられたのだろうか。

この問題は厳密に探究すれば実に複雑多様で難しいのであるが、その中の主要な要因のひとつとして挙げられるのが次のものになる。

それは、「各地の王権がどの仏教を正統として採用するか」という問題である。

スリランカもまさにその流れで上座部仏教が正統の位置に立ち、大乗仏教が異端として廃されることになったのである。

一番最初に読んだ解説にあるように、スリランカでは12世紀後半に王権によってマハーヴィハーラ派が正統として位置づけられることになった。これによって大乗も兼学するアバヤギリ派、ジェータワナ派は異端となり、王権によって消滅させられることになったのである。ここには様々な要因も絡んでいるので簡単には片づけられないのだが、王権がどの宗派を正統的なものとして採用するかは教団存続において決定的な問題なのだいうことは強調したい。

このことについては藪内聡子著『古代中世スリランカの王権と佛教』や石井米雄著『上座部仏教の政治社会学』などの専門書で詳しく説かれているので詳細はこちらに譲りたい。

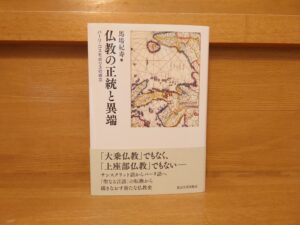

そしてこうした仏教と王権の関係やインド・スリランカにおける上座部と大乗の関係については馬場紀寿著『仏教の正統と異端 パーリ・コスモポリスの成立』をぜひおすすめしたい。スリランカにおいてなぜ「正統の上座部と異端の大乗」という考え方が生まれたかがよくわかる名著中の名著だ。インド仏教にはそもそも上座部と大乗の断絶もなく、さらには正統と異端の区別も存在しなかったという衝撃の事実を知ることになる。

その中でも私は次の一節が強烈に印象に残っている。

インドの多元的な聖典伝承を踏まえると、「なぜ大乗仏教が生じたのか」という問いが仏教教団史研究の問題設定としてどの程度有効なのか疑問を抱かざるをえない。多元的なインド社会で多元的な出家教団による多元的な仏典伝承がされていれば、その中からさまざまな経典が現れても不思議はないからである。

むしろ仏教史研究で立てるべき問いは、多元的な出家教団による多元的な仏典伝承が続いたにもかかわらず、「どのように大乗を斥ける一派が成立したのか?」であろう。資料で存在を確認できるそのような部派は、インド本土にはなく、スリランカにある。それは上座部の大寺派である。今日の東南アジア大陸部の文化に決定的な影響を与えたこの一派については、第Ⅱ部と第Ⅲ部で詳論することとしたい。

東京大学出版会、馬場紀寿『仏教の正統と異端 パーリ・コスモポリスの成立』P64

私達が立てるべき問いは「なぜ大乗仏教が生まれたか」ではなく、「どのように大乗を斥ける一派が成立したのか」である。

これは私にとってまさにコペルニクス的転回であった!発想の大転換である!

たしかに私も実際にインドを訪れてそれは実感したことである。インドのあの何でもありのカオスたるや!あそこではどんなものが生まれてもおかしくない。それに、多種多様な思想が次々と生まれそれが様々な次元で折り重なるというのは仏教だけの話ではなく、ヒンドゥー教やジャイナ教でもそうだったのである。多様な信仰形態が生まれるのはインドにおいては特に珍しいことではないのだ。

この辺りの解説も『仏教の正統と異端 パーリ・コスモポリスの成立』では詳しくなされているので、ぜひ手にって頂ければ幸いだ。ものすごく面白い。仏教を学ぶ方だけでなく、歴史好きの方にもたまらない一冊となっている。仏教の入門書としては難しい箇所もたしかにあるが、知的興奮を味わえる最高の歴史書であるのは間違いない。

この記事だけでスリランカの上座部と大乗の関係性をまとめるのは厳しいものがある。お伝えしきれなかったことがまだまだあるのだが、興味のある方はぜひここで紹介した本などを読んでいただければ幸いだ。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント