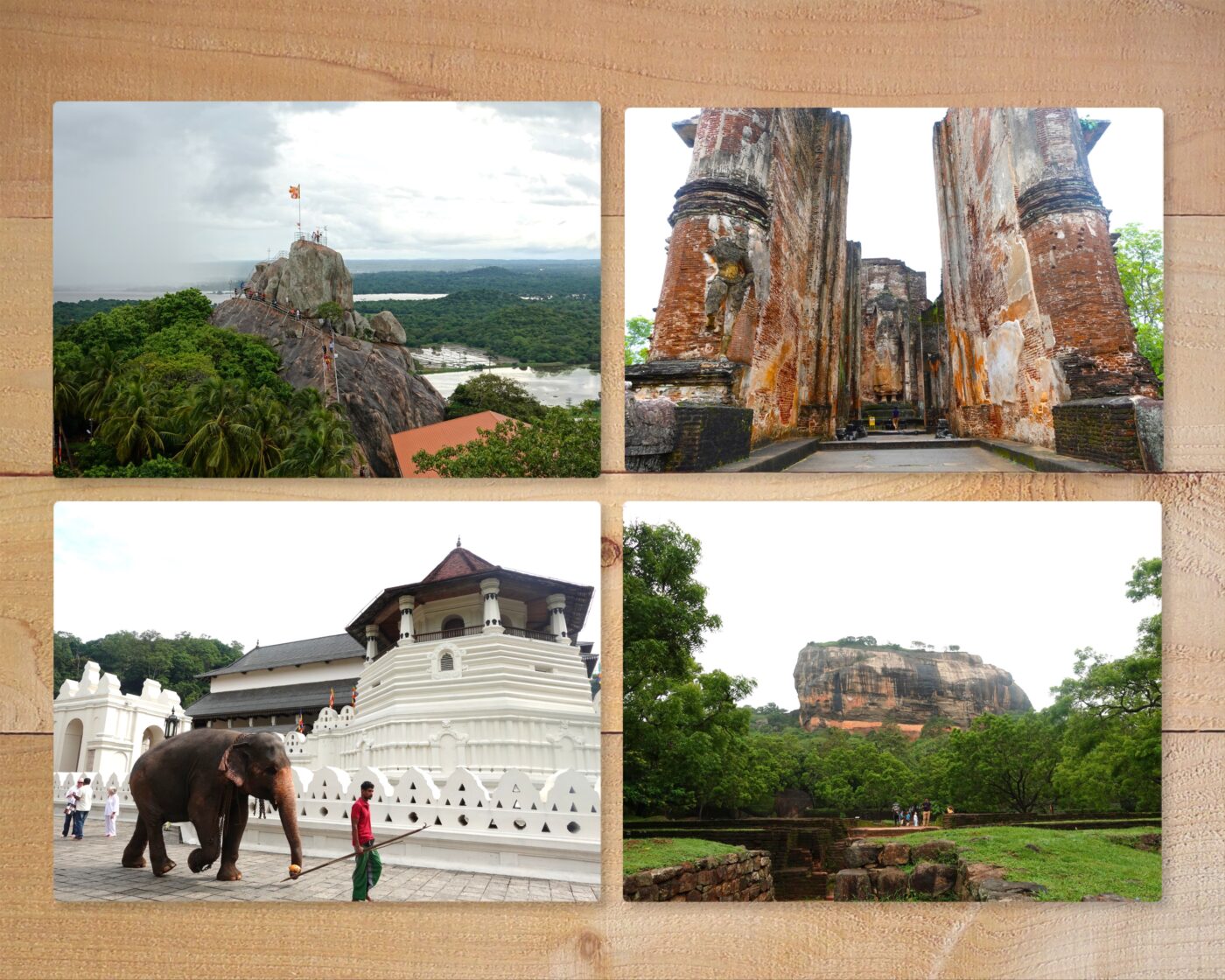

キャンディのペラデニヤ大学で1971年のマルクス主義学生による武装蜂起について考える

【インド・スリランカ仏跡紀行】(46)

キャンディのペラデニヤ大学で1971年のマルクス主義学生による武装蜂起について考える

キャンディに来てどうしても行きたかった場所がある。

私はこの街にあるペラデニヤ大学にどうしても行きたかったのだ。

この大学は1942年に設立された国立大学で、現在でもスリランカ屈指の大学として知られている。

私がなぜここに来たかったのかというと、この大学が舞台となった「ある小説」を読んだからなのである。

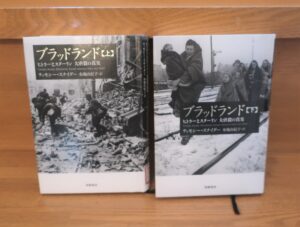

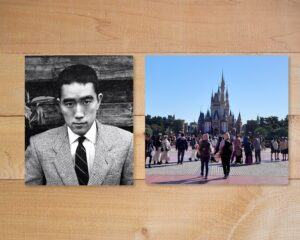

それがこちらだ。

スリランカを代表する作家エディリヴィーラ・サラッチャンドラ著『明日はそんなに暗くない』はまさにこのペラデニヤ大学を舞台にした小説である。

この作品について著者は「日本の読者のために」という序文を記している。本書の内容や著者のメッセージがダイレクトに伝わってくるのでここに引用したい。

この小説は、一九七一年の〈人民解放戦線の反乱〉を題材にしています。舞台になったぺーラーデニヤ大学は実在しますが、物語そのものはフィクションです。私は、この反乱を通して学生と教師の社会関係や、心理的な葛藤を語ろうとしました。

主人公であるアマラダーサ教授は、古代スリランカの歴史や仏教文化を解明するため、研究一筋に打ち込んできた人です。そのため、現実の社会問題に疎く、自分の教えている学生たちが「革命の必要」を主張しても、他の教師のように彼らの行動を非難せず、学生から学ぼうと努めました。そして、「なぜ学生が革命運動に参加するのか」という点に関心を抱きました。その気持が通じたのでしょうか、学生たちもアマラダーサ博士に心を開いてゆきます。博士は、彼らの行動に同調しないものの、その思想には一理あると考えました。しかし、革命運動への参加が、学生たちを破滅に導く恐れがあると危惧していました。他方では、もし学生たちの計画どおりに事が運べば、現在の閉塞状況を打破し、新しい社会の建設が可能かもしれない、と楽観的な見通しを持ったりしました。

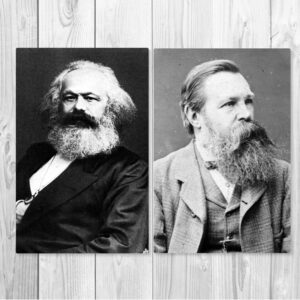

学生たちの運動の理念が、マルクス主義思想に基づいている、と博士は感じました。博士はマルクス主義を信奉していません。だからといって、資本主義社会に存在する不平等や不公正を容認するわけでもありません。どちらかと言えば、資本主義に対して憤りを持っています。支配者が弱者を抑圧したり、富めるものが私利私欲のために貧しい者を搾取したり、学問や道徳を無用視したりする事態を許せない、と考えていました。恵まれた暮らしをしている支配階級に比べて、貧しい人々は不幸な生活を強いられています。彼らは粗末な家に住み、食物も十分ありません。病気になっても、助けてくれる人がいません。時には無慈悲な医師が患者の弱みに付け込み、金儲けの対象にします。

物語の背景になった一九七〇年代は、スリランカの大学の変動期でした。一九五〇年代の大学生は、都市の中産階級の子弟が多く、設備の整った学生寮で学んでいました。卒業後も高い地位に就くことが約束されていました。ペーラーデニヤ大学は、英国のケンブリッジ大学やオックスフォード大学を手本にして築かれた、西洋風のキャンパスです。学生は全員キャンパス内の寮に住み、食事の時など英国の大学の習慣に従わねばなりません。ズボンの着用を重視し、サロンを腰に巻いて食事をすることは禁止されていました。一九五〇年代の学生は、そのような慣行に疑間を感じることもなく、英語で学び、語ることが自然だと思っていました。

しかし、一九七〇年代に近づくと高等学校までシンハラ語教育を受けた農村青年が、大学に入学するようになりました。彼らは従来の慣行に馴染めなかったばかりでなく、エリート主義的な制度をなくす運動を始めました。学生寮内の生活に混乱が始まりました。農村出身の学生にとって、大学は階級社会を映す鏡のような存在です。教師たちはキャンパス内に立派な住宅を構え、外国車に乗っていました。そして、夕方になると構内のクラブ・ハウスに集い、ウイスキーを飲みながら歓談していました。

ペーラーデニヤ大学は、スリランカの農村青年が社会の現状を憎悪し、変革への決意を強めてゆく絶好の場だったと思います。この大学の実情を深く憂慮したアマラダーサ博士は、学生たちを愛と共感の目で見守っています。マルクス主義に従えば、社会的な平等を実現するには、資本家階級を打倒しなければなりません。それを達成するには、革命以外に道がないと信じた学生たちは、〈人民解放戦線〉の非合法運動に参加しました。アマラダーサ博士は、学生たちの行動に共感を抱いていたとはいえ、自らの所属する中間階級から抜け出すこともできず、公権力の疑惑を受けて逮捕されてしまいます。

日本の読者のみなさんが、この小説を通じて問題の在りかが何処か、理解してくださるものと信じています。

南雲堂、エディリヴィーラ・サラッチャンドラ著、パドマ・ラタナーヤカ、中村禮子訳『明日はそんなに暗くない』P1-3

元々私がこの本を手に取ったのは1971年の武装蜂起について知りたかったからではなく、サラッチャンドラの小説が有名な『亡き人』の他にも日本語で読めるのだという好奇心からだった。

だがこの「日本の読者のために」を読んで、「スリランカも日本と同じようにマルクス思想に刺激を受けた学生たちが武装蜂起を行っていたのか」と私は衝撃を受けたのである。

しかもこの1971年といえばまさに日本でも学生紛争が起きていた時期と近い。

私はこれまで澁谷利雄『スリランカ現代誌』や杉本良男『仏教モダニズムの遺産』、などスリランカの内戦についての本を読んできたが、スリランカにおける暴動や内戦は仏教ナショナリズムや民族対立によるものだというイメージが強く頭の中にあった。

だがこの1971年の武装蜂起は明らかにマルクス主義思想に影響を受けた学生たちによる階級闘争の側面があったことをこの小説を通じて痛烈に知ることになったのである。

やはりマルクスはここでも顔を出してきたか・・・と私は頭を抱えることになった。

と言うのも、私は以前「親鸞とドストエフスキー」をテーマに学ぶ中でマルクスについても学ぶことになった。そしてその中で「マルクスは宗教的現象か」という問いを立てて記事を更新してきた。

そしてその中で日本の学生紛争についても知ることになり、なぜ学生たちがあれほど闘争を繰り広げ、テロリストが多くの事件を起こしたのかを学ぶことになった。この小説で描かれた世界はまさにそれらと重なるように感じられたのだ。

「スリランカでも同じことが起きていたのか・・・」

「スリランカでの内戦はシンハラ仏教ナショナリズムが主要なものと考えていたが、どうもそれは単純に考えすぎていたのかもしれない・・・」

そんな思いが私の中に浮かんできたのである。

実は私がこの本を手に取ったのはインド・スリランカへ向けて出発するまさにその2日前だった。まさにぎりぎりのタイミングでこの本が私のもとに届いたのである。

さすがにもう時間もないし読めないなと思いつつも試しにこの「日本の読者のために」を読んでみて仰天だった。「これは読むしかない!」と出発の準備やら何やらも全部放り出して私は一気にこの本を読み耽ったのだった。

出発前にこの本と出会えて本当によかった。この本を読めたことでスリランカに対する思いがより深まった。やはりマルクスの影響力はここでも強力に若者たちの心を捉えていたのだ。

この本を読んでいると頭を抱えたくなる言葉がどんどん出てくる。マルクス主義は憎悪を煽る。その憎悪に基づいた破壊と殺戮の後、本当に世の中はよくなるのだろうか。結局革命のエリート達がその権力の位置に居座り、さらに苦しい世の中になるのではないではないか。ソ連や旧共産圏の歴史を学ぶとその恐怖を感じざるを得ない。

この小説とこのタイミングで出会えたことに縁を感じずにはいられない。スリランカに行く前に私はこの小説を読まねばならなかったのだ。

実は私はこの小説をきっかけに日本の学生紛争について学ぼうと決意したのである。今回の旅で私はKindleを旅のお供にしていた。そして私はできる限りの電子書籍を購入しこの旅の最中に読み続けていたのである。以下がそのリストだ。

・小阪修平『思想としての全共闘世代』、平凡社、2006年

・伴野準一『全学連と全共闘』、平凡社、2010年

・渡辺 眸『フォトドキュメント東大全共闘1968‐1969』、KADOKAWA、2018年

・江刺昭子『樺美智子、安保闘争に斃れた東大生』、河出書房新社、2020年

・立花隆『中核VS革マル』、講談社、1983年、

・鹿島茂『新版 吉本隆明 1968』、平凡社、2017年

・佐々淳行『東大落城安田講堂攻防七十二時間』、文藝春秋、1996年

・佐々淳行『連合赤軍「あさま山荘」事件』、文藝春秋、1999年

・佐々淳行『日本赤軍とのわが「七年戦争」 ザ・ハイジャック』、文藝春秋、2013年

・和光晴生『日本赤軍とは何だったのか; その草創期をめぐって』、彩流社、2010年

・深笛義也『2022年の連合赤軍』、清談社Publico、2022年

・佐賀旭『虚ろな革命家たち──連合赤軍 森恒夫の足跡をたどって』、集英社、2022年

・樋田毅『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』、文藝春秋、2021年

よくぞまあ旅の最中にこれだけ読んだものだと今となっては自分でも呆れているが、旅の前半のインドでは鉄道や飛行機での移動時間が長く、意外と読書をする時間があったのである。それでも目を血走らせて一気に読みこんだのは事実である。今回の私は気合いが違った。それほどサラッチャンドラの小説は衝撃的だったのである。旅の最中の空き時間はほとんど読書に費やすことになった。インド・スリランカ仏跡紀行と言っておきながら私は日本の学生紛争で頭がいっぱいだったのはここだけの秘密だ。だが、それが内戦やナショナリズムを考える上で大きな助けとなったのも事実なのである。

いずれにせよ、ここスリランカでもマルクス主義の学生による暴動があったのである。そしてそれをモデルにした小説の舞台がここキャンディにあるのだ。これは行かずにはいられない。というわけで私は勇んでペラデニヤ大学へ向かったのである。

大学構内までやって来た。緑が豊かでとにかく敷地が広い!この雰囲気は北海道大学を連想させる。

自然豊かな構内。こんな場所でキャンバスライフを送れたらさぞ勉学もはかどるだろうと羨ましくなった。やはり大学訪問は面白い。私は日本でも大学構内に入るのが好きだ。その大学の空気感や個性を感じられて歩いているだけでわくわくする。

いよいよ文学部のキャンパスにやって来た。まさにここが小説の舞台。それに私も文学部出身ということで胸高まるものがあった。

大学構内はとにかく広い!徒歩では移動もままならないレベルである。まさに北大だ。

緑も多く、キャンディらしい落ち着いた空気が心地よい素晴らしいキャンパスであった。大満足である。

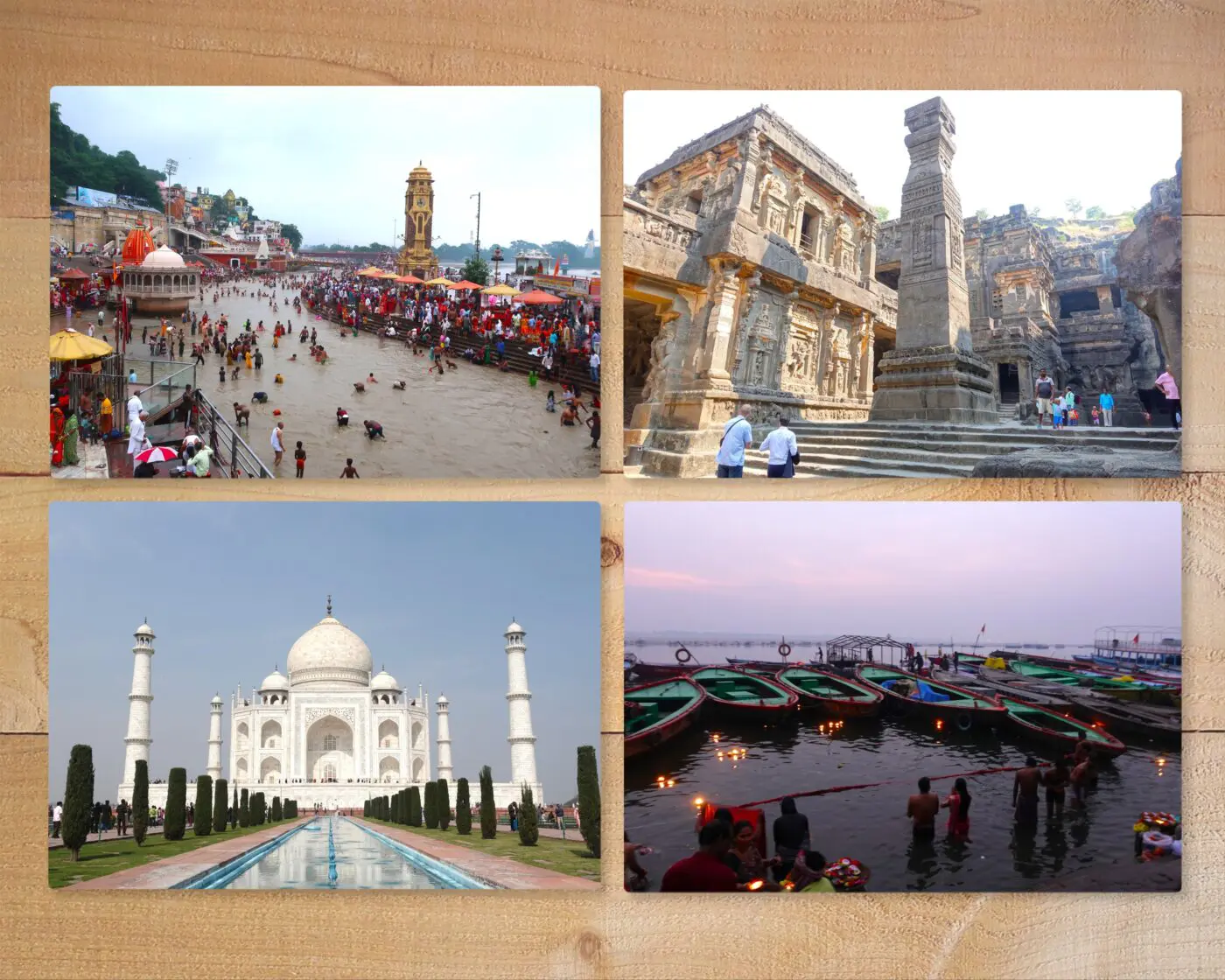

私はこれまでマルクスについて学んできた。そしてソ連や冷戦、紛争などを学んできた。特にチェコの歴史に私は惹かれプラハの春については深く感じるものがあった。プラハの春も学生が大きな役割を果たしていたのである。

だが、改めてサラッチャンドラの小説を読んで私は愕然とせずにはいられなかった。

「なんと自分は無知なのだろう」と。

ソ連やチェコのことを学んだとしても、自分の住む日本のことを全くわかっていなかったのである。

実はこれまで私は意識的に学生紛争について調べることを避けていたのである。ここに首を突っ込めば膨大な時間がかかるだろうと感じていたのだ。仏教を学ぶ上で読みたい本読まねばならぬ本が山積みだった私にとってそれは命取りだった。だからこそ興味がありつつも避けていたのである。

しかしそうも言っていられなくなった。私はもう、「掴まれてしまった」のである。

読書を続け、学生紛争の歴史を知れば知るほど私は頭を抱えることになった。一体あの時代は何だったのかと。

私はあの時代の空気を吸っていない。熱気を感じていない。においを嗅いでいない。

その事実を痛烈に感じざるをえなかった。

私はここ数年、ドストエフスキーを学ぶ過程で主にヨーロッパの歴史を学んできた。そして今インドやスリランカを学んでいる。しかし自分は本当にヨーロッパやインド、スリランカのことを知っているのだろうか。私は一体何を知ったと思い込んでいるのだろうか。そんなことを考えざるをえない。

しかし、それでも学ぶしかないのである。私は世界のすべてを知っているわけではない。知らないことばかりだ。

だが、それでも私は自分の思うところを述べ続けたいのである。私はこの時代を生きこの時代を生きた人間として過去を学び過去を、そして今を語ろう。今を生きる私だからこそ語れる過去があるのだ。私はそう信じている。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント