スリランカの上座部仏教とはどのような仏教なのかざっくり解説~日本仏教との違いについても一言

【インド・スリランカ仏跡紀行】(30)

スリランカの上座部仏教とはどのような仏教なのかざっくり解説~日本仏教との違いについても一言

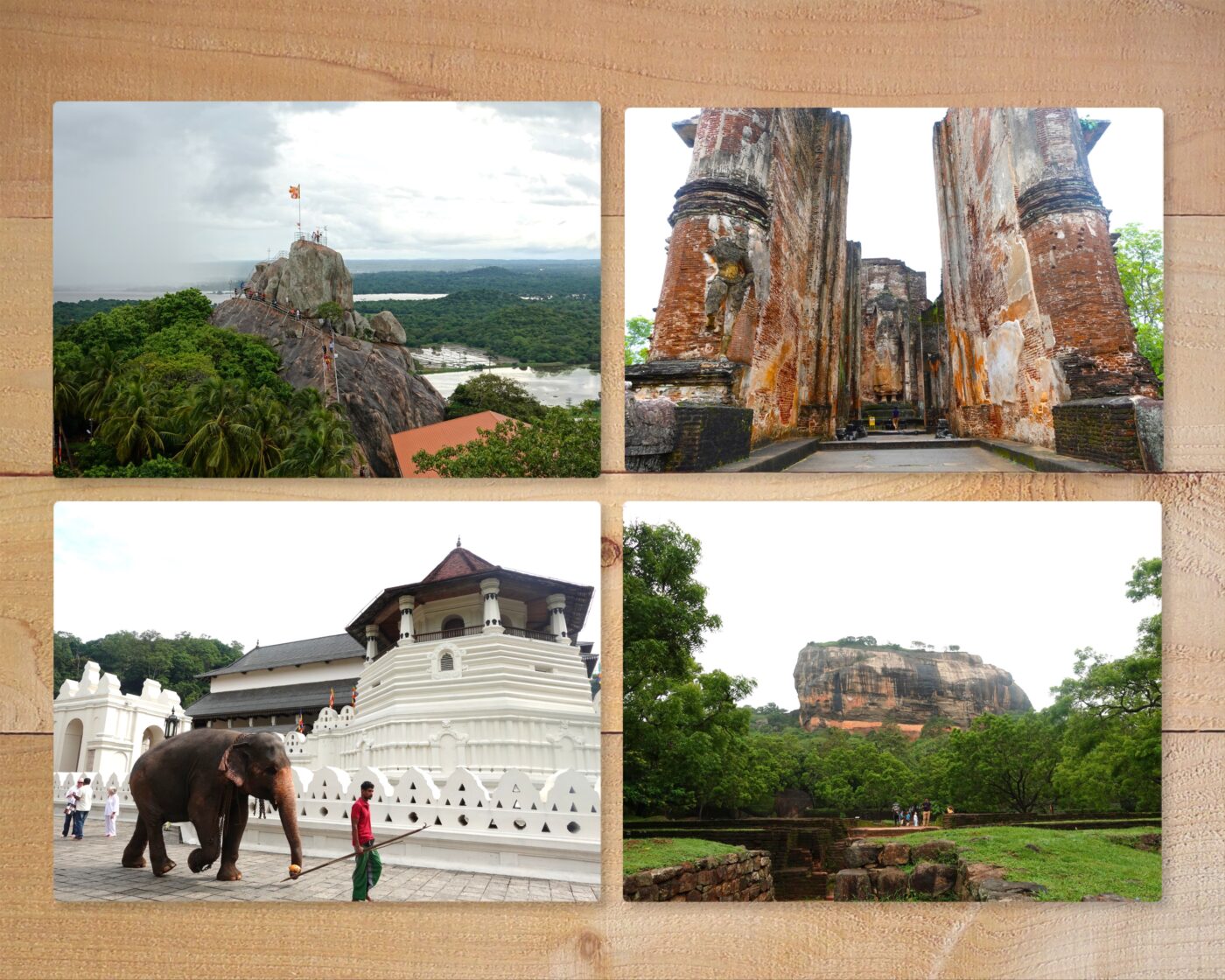

前回の記事「(29)なぜ私はスリランカの聖地や仏跡に感動できなかったのだろうか~宗教と「人生の文脈」について考える」では「シンハラ人(スリランカ仏教徒)の、シンハラ人による、シンハラ人のための仏教」という文脈についてお話しした。

日本人には日本人の文脈があるようにスリランカの人達にもそれぞれ文脈がある。その文脈の違いが宗教や文化の違いに必ず影響してくる。

今回の記事では一旦旅行記も一休みしてそもそもスリランカの仏教がどのような仏教なのかということをお話ししていきたい。

今回参考にするのは風響社より発行された『東南アジア 上座部仏教への招待』という本だ。

この本は入門書として最適で、初学者でもスリランカ仏教がどのようなものかをわかりやすく知ることができるおすすめの参考書だ。

では早速始めていこう。

上座部仏教の特徴

上座部仏教徒社会の特徴をつかむためには、まず「出家者の仏教」と「在家者の仏教」を区別して考えるのが分かりやすい。

「出家者」とは、家を出て寺院で集団生活を送る修行者、つまり僧のことである。これに対し、出家者ではない普通の人々を「在家者」(俗人とも)という。

後述するように、出家者は結婚することも酒を飲むことも禁じられており、世俗(在家者の生活する一般社会)を離れた世界を生きている。では在家者は宗教に関係のない生活を送っているのかというと、そんなことはない。在家者は、出家者とは異なる形で仏教を実践している。この二重構造は「二つの仏教」と説明されることもある〔石井一九九一〕。

風響社、和田理寛、小島敬裕、大坪加奈子、増原善之、下條尚志、杉本良男『東南アジア上座部仏教への招待』P13

スリランカをはじめとした東南アジアの上座部仏教においてはまず出家者と在家者の区分が厳密であることが重要だ。

この点がまずスリランカと日本仏教の大きな違いである。日本でも元々はこのような出家主義があったが、明治維新後日本の仏教界では妻帯が一般化し、社会に溶け込む形の仏教へと変化した。(私の属する浄土真宗ではそもそも妻帯を認めるという特殊な宗派だ)

この日本の仏教の姿の変化においてもこの旅行記で後にお話しすることになるだろう。

まずは何はともあれ、スリランカの仏教を知るためには「出家」と「在家」の区別が厳密であることが非常に重要なポイントとなる。

在家者の仏教信仰

ここからは少し長くなるが上座部仏教の仕組みを知る上で非常にわかりやすい解説となっているのでぜひご紹介したい。

早朝、うつむき加減の出家者が数名で列になり村や町のなかを足早に歩いていく。会話はなく、手には鉢を抱き、足下は裸足である。民家の戸口前に立つ在家者に気がつくと、出家者は足を止め、在家者から炊いた白米や惣菜などの寄進を受ける。多くは在家者と言葉を交わすこともなく、足早に立ち去る。どの上座部仏教徒社会でも毎朝繰り返される托鉢(乞食とも)の風景である。

上座部仏教の出家者は、農業や商業に従事しないことになっている。つまり、生活のために働くことはない。そのため、日々の食事も在家者からの寄進に頼っている。世俗を離れて暮らす出家者であるが、在家者の支援なしには生命を維持することすらままならない。

この托鉢は私たちにとって少し分かりにくいかもしれない。出家者の鉢のなかに炊いた米を入れ終わると、在家者はしゃがみ込んでありがたそうに手を合わせている。一方、寄進を受けた出家者は、腕の鉢のあたりに視線をおいたままであり、朝暗いうちから食事を用意してくれた在家者に会釈も合掌もせず礼も述べない。さすがにこれでは在家者は人が良すぎないか。何の得があって篤信の在家者は出家者につくすのか。

実は在家者も得をしている。正しくは「得」ではなく「徳」(功徳とも)をえている。功徳をえるための行為は「徳を積む」あるいは積徳や積徳行と呼ぶ(積徳の読みは「せきとく」ないし「しゃくとく」)。日本でも同じ考えはあるが、上座部仏教徒の社会では民衆の積徳に注ぐ熱意が現代日本の比ではないほど大きい。この熱意こそ、なぜ上座部仏教に活気があるのかを説明するひとつの鍵である。

在家者の求める功徳、それは第一に出家者の修行を支えることでえられる。また後述のように、自分自身が正しい生活を送ることや、困っている他人を助けることなども積徳として説明される。

ではなぜ民衆は積徳に励むのか。これは多くの徳を積むことで、今の人生や来世の幸福が保証されると考えるからである。幸せの内容は、例えば、金持ちになりたい、良縁や子宝に恵まれたい、人間関係のいざこざに巻き込まれたくない、地位や権力を手にしたい、身も心も健康でありたい、美男美女になりたい、音楽家やスポーツ選手になりたいなど基本的には何でもよい。つまり人間らしい欲望に忠実であって構わない。出家者の場合はこうした欲を絶つことを目指して修行するが、在家者はある意味、欲望丸出しでも仏教徒として正しい行為ができる仕組みになっている。幸福をつかむために功徳を積めば良いのだから、一部の民衆が日々積徳に膨大なエネルギーを注ぎ、その結果、仏教が活気づいているのは当然だ。

風響社、和田理寛、小島敬裕、大坪加奈子、増原善之、下條尚志、杉本良男『東南アジア上座部仏教への招待』P14-15

いかがだろうか。この解説を読んで驚かれた方もおられるかもしれない。

なんと、上座部仏教では「金持ちになりたい、良縁や子宝に恵まれたい、人間関係のいざこざに巻き込まれたくない、地位や権力を手にしたい、身も心も健康でありたい、美男美女になりたい、音楽家やスポーツ選手になりたい」という願いのために在家者は功徳を積むのである。

もちろん、仏教の説く教えの通り「より善く生きたい」という感覚が大切にされているのは言うまでもない。しかしその両輪としてこうした現世利益的な願いも公認されているのである。これは厳格な東南アジアの仏教というイメージとかなり違うものがあるのではないだろうか。

こうした御利益信仰は東南アジアで今も愛読されている仏教説話集にも強く表れている。

この物語集を読んで全体としてやはり、善行を積む、特に仏様の名前を唱えたり、教団にお布施をしたり、人のために善いことをすることで、自分自身の来世や現世利益に大きく跳ね返ってくるという雰囲気が非常に強いと感じた。詳しくは上の記事でお話ししているので興味のある方はぜひご参照頂きたい。

では引き続き解説を見ていこう。ここから語られることも非常に重要である。

しかし、幸せを願うなら、日本のように神仏に手を合わせれば十分ではないか、と思った人もいるかも知れない。幸福を求める人の心が、必ずしも出家者への支援に向かわなくても良いはずだ。ではなぜ上座部仏教徒にとっては、こうした幸せの追求が、例えば朝早起きして出家者に食事を献じるといった行為に結びつくのだろうか。

これは業法と輪廻転生というニつの思想が積徳行を支えているからである。これらは日本でもなじみ深いが、上座部仏教徒社会では人々の行動により大きな影響を及ぼしている。

業報は、良い行い(善行)をすれば幸せになるが、反対に悪い行い(悪行)をすればその報いが自分に返ってくる、とする考え方である。因果応報や自業自得と同じだ。上座部仏教徒の間では、これが人々の行為の指針として根を下ろしている。そのため、もっと幸せになりたい、目前の苦しみから逃れたいと思ったとき、神仏に祈りを捧げるだけでは十分でない。運命は神や仏の手にゆだねられていない。全ては自分自身の行い次第だととらえるのが業報思想である。私を救えるのは私だけなので、自力救済の思想ともいわれる。

輪廻転生は、死んだらまた生まれ変わるとするインドに古くからある考えである。人生のなかで良い行いを重ねてきた者は死後、天界(神々の世界)に生まれると仏教では考える。または天界は無理でも、次のレべルである人間として生まれ変わる。しかし、欲深い人生を送ると来世は餓鬼に生まれる。餓鬼とは欲をみたすことができないかわいそうな存在である。

また、悪い行いを重ねた者は、来世は畜生(動物や虫けら)として生まれ落ちる。さらなる悪人は地獄におちて、そこで長い時間、餓鬼や畜生よりもっと苦しみながら過ごさなければならない。

功徳を積むというのは、いわば良い行いの言い換えであり、この先の人生がより幸運に恵まれますように、そして死んだあとは天界に再生しますように、人間なら裕福で何不自由ない境遇に生まれますように、餓鬼や畜生、地獄には生まれませんようにと良い未来を願って日々とりくむ行為である。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

風響社、和田理寛、小島敬裕、大坪加奈子、増原善之、下條尚志、杉本良男『東南アジア上座部仏教への招待』P15-16

さあ、根本的な問題がここで語られた!スリランカをはじめとする東南アジアの上座部仏教の根幹はこの業法と輪廻転生にあるのである。

スリランカでは来世というものが信じられている。それ自体は世界を見ても特殊なものではない。世界中どこに行っても考えられることだ。日本人だって来世のことを信じている。(あるいは信じてきた)

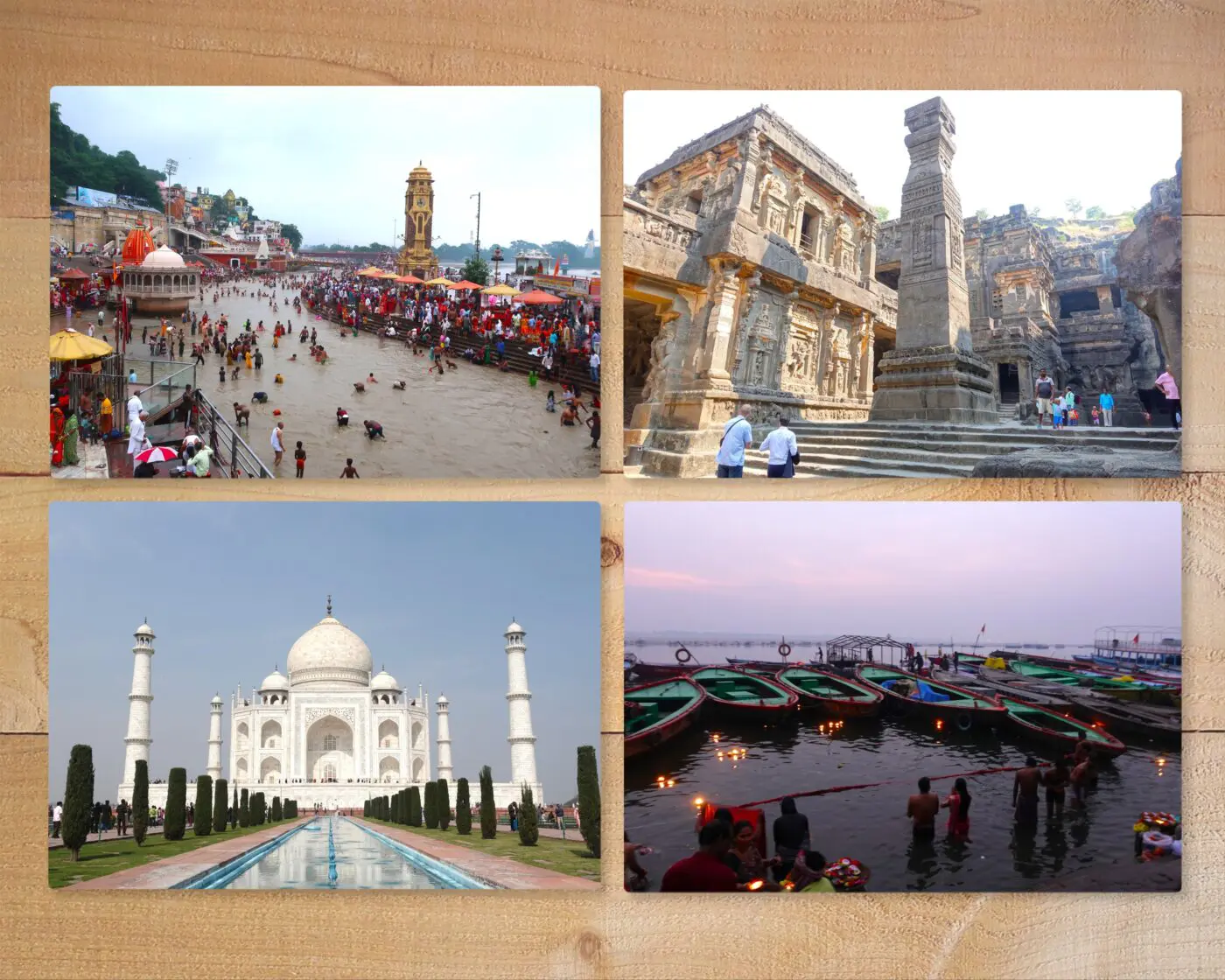

だが、ここで決定的なのはスリランカの輪廻転生の来世観はインド的なものであり、人間は来世で完全な生まれ変わりとして再生するという点にある。つまり循環的な生命観、来世観だ。これの何が特殊かというと、来世と言ってもこの世界にまた転生し何らかの命を生きるということなのだ。例えば自分の母が亡くなったとして、その母がすぐにこの世のどこかで生まれ変わりとして生きているかもしれないのである。もしかすると動物や虫として生きている可能性もある。

それに対して日本仏教の来世観というのはそういう循環的なものとは異なる。私達は無意識に来世というと、私達がそのまま来世に行きそこで生きるというイメージを持つのではないか。「ご冥福をお祈りします」と言った時、故人が「そのまま」どこか別の世界で生きているという発想なのである。

つまり、私達にとってはこの世とあの世が連続的なのである。Aさんは来世でもAさんとして生きるのだ。これはまさに古くから不老不死や霊魂の思想を持っていた中国文化圏の影響があるのではないかと私は考えている。

循環的なインド的死生観と連続的な中国的死生観。この違いはその地で根付く仏教にも強い影響を与えているのではないだろうか。そしてそれはそれぞれの仏教のスタイルにも大きな影響を与えている。どちらが優れていてどちらが間違っているという問題では決してないのである。

そしてもうひとつ紹介したい箇所がある。

例えば、あなたが上座部仏教徒で、老後になってから徳を積めばいいやと、堕落した人生を送ってきたとしよう。ところがうっかり早く死んでしまった。さてどうしよう。そんなときには、残された家族から功徳を送ってもらって、地獄から少しでも早く脱出するという考え方がある。

功徳の転送を「回向」という。日本でも葬儀の場などで聞いたことがあるかもしれない。

よく目にする回向としては、在家者たちが僧に食事や物品を寄進したあと、僧の唱える経を聞きながら(地域によっては在家者も一緒に経を唱えながら)小瓶やコップの水を別の容器に垂らすという儀式がある。これにより今積んだ功徳を親族などの故人におすそ分けすることができる。なお「分ける」といっても積徳をした人の功徳が減ってしまうわけではないようだ(むしろ増えるとする見方もある)。

また故人のほか、動物や餓鬼など、あらゆる生き物に功徳が転送されるというとらえ方もある。回向の解釈は、地域や学者によってかなり異なるので比べてみるのも良いだろう。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

風響社、和田理寛、小島敬裕、大坪加奈子、増原善之、下條尚志、杉本良男『東南アジア上座部仏教への招待』P19-20

この功徳のおすそ分けはまさに私がアヌラーダプラで見たものと同じだ。

楽隊に率いられたこの一行は功徳を積みにスリーマハー菩提樹にやって来た。彼らが手にしているのはお供物だ。お供物を聖地スリーマハー菩提樹にお供えすることは非常に大きな功徳になる。そしてその功徳を分けてもらいに多くの人がこの行列目掛けて集まって来ていたのである。その原理がまさにこの「回向」なのである。

まとめとして

『東南アジア上座部仏教への招待』ではこの後も在家信者の信仰や出家者のスタイルについても語られるが、それを全て紹介することは分量上ここではできない。

だが最後に、まとめとしてもうひとつだけ解説を引用する。上座部仏教とは何かということがコンパクトにまとめられた素晴らしい解説なのでじっくりと読んでいこう。

要点をまとめれば、上座部仏教徒の社会では、自分の運命は自分の行い次第であるという業報思想が土台にある。

しかし、人間なかなか頭で分かっていても行動を改めるのは難しい。そこで思想を行動に移すためのインセンティブが「功徳」であった。良いことをすれば、いつか良い結果がもたらされるという漠然とした期待より、「良い行いをした今、功徳が貯まった」と考えるほうが楽しく善行ができそうだ。

仏教僧の支援や、自分自身が五戒や八戒を守って正しく生活すること、それに困っている他人に手を差し伸べることなど、とくに見返りなど期待しなくとも、「あーよかった、私、功徳が貯まった」と納得できる。そして在家者の場合は、功徳を積む目的が欲望まみれでも構わない。

一方、出家者は涅槃という最終目標に向かって、欲を絶ち、戒律を守り、また仏典の勉強や瞑想などそれぞれ関心のある修行に日々いそしむ(出家生活については次章参照)。自分自身のために努力すること、これが自利と呼ばれる上座部仏教の基本である。

しかし、本章でみたように、自利から出発しても、結果として利他となっている活動は多くみられる。在家者は自分自身の積徳のために出家者を支援し、他人を助け、そして回向として功徳を転送する。出家者は在家の人々のために、説法をしたり、お経を唱えたり、相談に乗ったりする。このように上座部仏教も利他的な行為や活動に結びついている。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

風響社、和田理寛、小島敬裕、大坪加奈子、増原善之、下條尚志、杉本良男『東南アジア上座部仏教への招待』P37-38

これがスリランカをはじめとした東南アジアの上座部仏教の基本である。もちろん、今回紹介した教義が上座部仏教の全てではない。上座部仏教の僧侶ではない私が「これが上座部仏教である」と言ってしまうのは本来無理があることである。ただ、これからスリランカやインド本土の仏跡を見ていく上でやはりこうした基礎的な知識も必要なのも事実。今回は参考書を頼りに上座部仏教とは何かのオリエンテーションをさせて頂いた。

ここで語られたこと全てをいきなり理解する必要はない。私もこれから少しずつ現地の実情と合わせてお話ししていくつもりだ。気軽にお付き合い頂ければ幸いである。

今回参考にした『東南アジア上座部仏教への招待』は東南アジアの仏教を知るための格好の入門書だ。ぜひおすすめしたい。

では、次の記事で旅行記を再開しよう。次の目的地はスリランカ最北部の街ジャフナだ。

ここはスリランカの歴史を知る上で決定的に重要な場所と言ってよい。「私にとってのスリランカとは何か」という問題がここに詰まっている。

主な参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント