なぜ私はスリランカの聖地や仏跡に感動できなかったのだろうか~宗教と「人生の文脈」について考える

【インド・スリランカ仏跡紀行】(29)

なぜ私はスリランカの聖地や仏跡に感動できなかったのだろうか~宗教と「人生の文脈」について考える

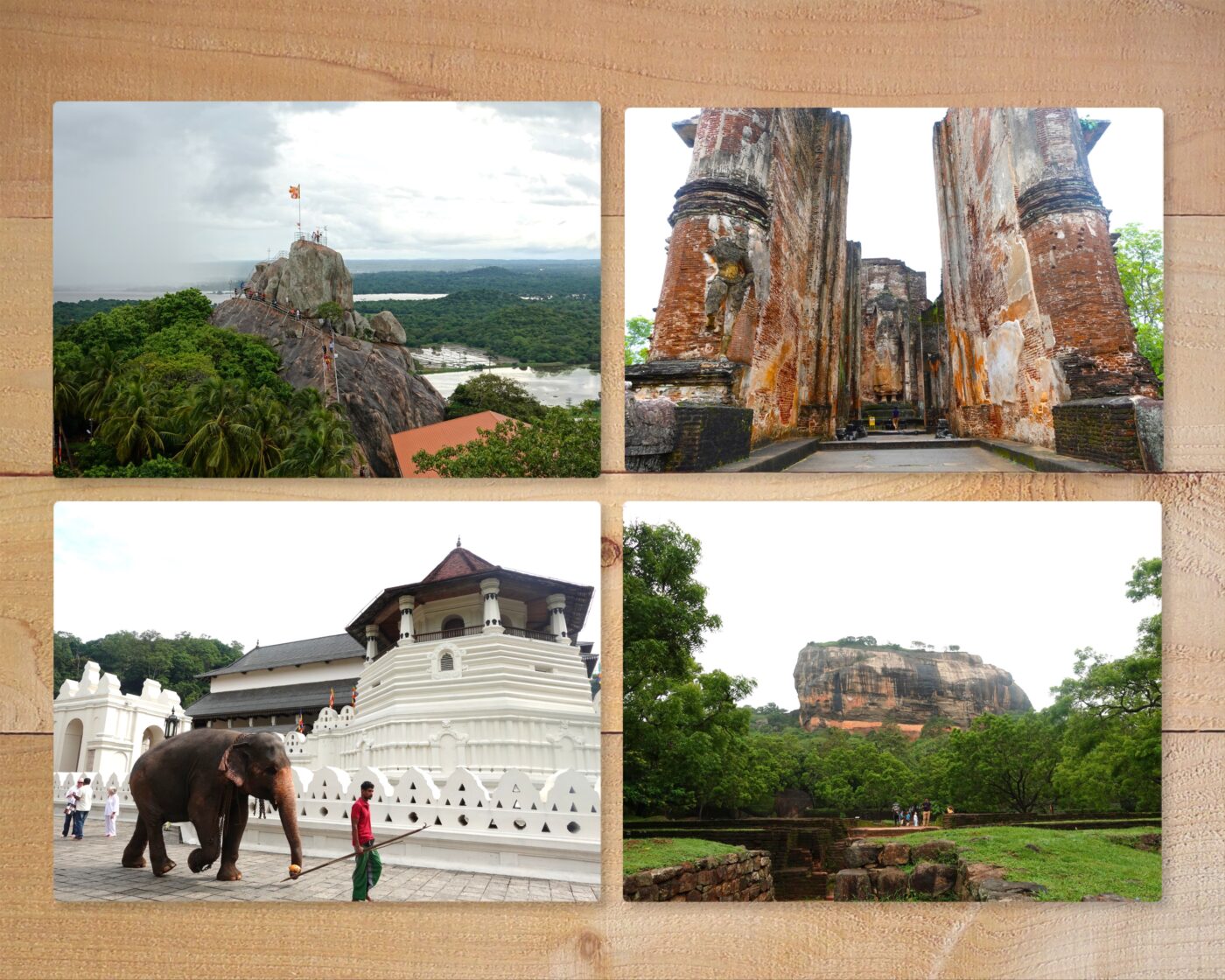

イスルムニヤ精舎、ヴェッサギリヤを巡った私が次に向かったのがアヌラーダプラの聖地中の聖地、スリー・マハー菩提樹だ。

菩提樹とはその名の通り、ブッダの悟りを象徴する聖なる木だ。ブッダは今からおよそ2500年前、インドのブッダガヤで悟りを開いた。その経緯については下の記事で解説しているのでここでは割愛するが、ブッダはこの木の下で悟りを開いたのである。

その神聖なるブッダガヤの菩提樹の分け木がスリランカにもたらされ、現在でも信仰の対象となっているのである。

そしてこのアヌラーダプラの菩提樹がそもそも誰によっていつ頃もたらされたのかというと、例のごとくティッサ王とマヒンダ長老が関係してくるのである。

仏教に帰依したティッサ王はアヌラーダプラに次々と僧院を建設していたが、ここでマヒンダ長老の妹サンガミッタ尼がブッダガヤの菩提樹の分け木を持ってスリランカへ来島したのである。マヒンダ長老の妹ということは、当然このお方もアショーカ王の子ということになる。そして兄のマヒンダと同じく彼女も出家の道を選んでいたのであった。

こうしてマヒンダ・サンガミッタ兄妹によってスリランカに仏教と菩提樹がもたらされ、ティッサ王がそれを強力にサポートしたことでアヌラーダプラが仏教聖地たる確固たる基盤を得たのであった。

さて、前置きが長くなってしまったが、これより実際に聖地スリーマハー菩提樹に参拝しに行くことにしよう。

色鮮やかな仏旗のはためく道を歩いていき、境内の入り口へと到着。門の中に入ると正方形に近い形で仕切られた空間が広がっていた。そしてその中心にスリーマハー菩提樹が鎮座しているのだ。

スリーマハー菩提樹は境内よりも一段高い位置に植えられ、私達参拝者は階段を上りその樹下へと赴くことになる。

こちらが真下から見上げた菩提樹だ。

この菩提樹自体は最初に植えられた時から何代も代替わりしている。さすがに2200年以上も同じ木がここに生き続けているわけではない。だが、ブッダの悟った菩提樹の木が脈々と後世に受け継がれているというのは間違いないことなのである。

そして私は偶然にも法事の行列に出会うことになった。楽隊に率いられた一行はそれぞれがお供物を手に持ちゆっくりとした足並みでスリーマハー菩提樹の前を巡っていった。彼らはこれからこの木のすぐ近くにあるお堂にお布施をしに行くところなのである。

そして興味深いのは、この行列がやって来るとここにいた多くの人が彼らに近づき、何やら言葉をささやきながら合掌していたのである。

彼らは何をしているのだろうと私が不思議がっていると、ガイドさんはこう教えてくれた。

「これは功徳を分けてもらっているんです」と。

補足しよう。極簡単に言うと「功徳」とは「自分のした善いこと」という意味だ。この功徳を積むことで来世だけではなく現世においても良いことがあるというのがスリランカをはじめとした上座部仏教の基本的な考え方になる。

ふ~む、日本ではなかなか馴染みのない風習である。しかしここスリランカではそれが当たり前なのである。

こちらがお供物をお布施するお堂の内部。お供物を捧げる人で常にごった返している。

スリーマハー菩提樹の周りにはスリランカ人巡礼者が参拝していた。地面に座りお経を唱えている人も数多く見かけた。ガイドさんによると、一日中こうして菩提樹の前に座り、祈りを捧げている人も多いのだという。スリランカの聖地としてここは別格の扱いを受けているのが肌で感じられた。

こうして私はスリランカの聖地中の聖地、スリーマハー菩提樹を参拝したわけだが、いよいよここから本題に入ることにしよう。

前回の記事「(28)スリランカの古都アヌラーダプラ~ブッダガヤ伝来の菩提樹が立つ上座部仏教の聖地を訪ねて」の最後にもお話ししたが、やはり私はこの聖地中の聖地でも何も感じることができなかったのである・・・

私に「考古学的センス」がないことはすでにお話しした。だが、それにしてもなぜこんなにも何も感じないのだろうか。しかもここは仏教の聖地として有名な場所ではないか。僧侶の私が何も感じないなどもっての外ではないか。

だが、これにはやはり理由があったのである。

私はこのスリーマハー菩提樹を参拝し確信した。

この「宗教的無感覚」は私が「スリランカの文脈に生きていない」のが原因だったのである。

いきなり「文脈」という言葉が出てきて皆さんを困惑させてしまったかもしれない。しかし、私にはそうとしか言いようがないのである。

もう少しざっくりと言うならばこういうことになる。つまり、ここスリランカの仏教聖地は「シンハラ人(スリランカ仏教徒)の、シンハラ人による、シンハラ人のための聖地」なのである。

そう。このスリランカの仏教聖地はあまりにシンハラ人的なものであり、私のような日本人の仏教徒には馴染みにくい存在なのだ。

シンハラ人とはスリランカの仏教徒を指す言葉だ。そしてシンハラ人にとっての仏教はシンハラ人を中心とした神話をベースに成立した仏教なのである。その例を挙げるなら次のようなものがある。スリランカ仏教の年代史として今なお大きな影響を持つ『大王統史』(5世紀に制作)によれば、ブッダがスリランカに3度来島したということになっていて、その訪問先が今も聖地として信仰されている。しかし、ブッダがスリランカに来島したというのは史実においては事実とは言い難いが、スリランカの仏教においてはそれが事実として信じられる。

さらにミヒンタレーの記事でもお話ししたがマヒンダ長老もインドから空を飛んできたことになっている。しかも興味深いことに、彼がスリランカにやってきたのはインドの神様インドラ(帝釈天)が何度も頼み込んでようやく決断したからなのだとされている。これはまさにブッダの梵天勧請をモチーフに描かれた伝説である。スリランカに仏教がもたらされたのはブッダや神々の思し召しなのだというメッセージがここに込められている。

他にもスリランカ特有の伝説は枚挙にいとまがない。伝説が全くない年代記などありえないことは重々承知だが、ここで重要なのは、次の事実である。

仏教の中心地であり、政治経済においても巨大なインドとそれに対する小国スリランカ。たしかに小国ではあるが彼らは年代記を通してこう主張するのである。「スリランカでは仏教における正統性は全く損なわれておらず、かえってインド本土よりも自分たちの方がブッダの教えを忠実に継承しているのである」と。

ここから先程私が述べた「シンハラ人の、シンハラ人による、シンハラ人のための仏教」という言葉の意味も見えてくるのである。あくまでインドという他者に対して、「自分達シンハラ人」という文脈がここに存在する。部外者である日本人にはその文脈は遠い。日本人には日本人の文脈があるのである。

しかも私はこの国の仏教の歴史を学んだことで、ある驚きの事実も知ることとなった。

その事実とは「スリランカの仏教が実は近年形成されたものだ」ということである。何を隠そう、このアヌラーダプラも実は20世紀に入ってから急速に聖地化されたものなのだ。12世紀初頭にインドのチョーラ朝に滅ぼされたこの都はジャングルに埋もれ、その後19世紀中頃にイギリスに発見されるまでほとんど人も住んでいないような場所になってしまったのだ。

しかも発見されてからしばらくもこの聖地はスリランカ人の関心をほとんど引かなかった。その忘れ去られた仏教聖地がなぜ20世紀になって急速に整備されたのか、まさにそこに「シンハラ人の、シンハラ人による、シンハラ人のための仏教」が関わってくるのである。この辺りの歴史は後の記事で改めてお話ししていくつもりだが、私にとってこれはスリランカを考える上で非常に重要な問題となっている。

何はともあれ、ここアヌラーダプラが聖地として今のように完全に整備されたのは1950年代に入ってからだ。

皆さんも前回の記事で紹介したイスルムニヤ精舎の仏像がとても新しいものだったのを覚えているだろうか。

基本的に、スリランカはどこに行ってもこうした新しい仏像や壁画でいっぱいである。これは上座部仏教が新しいものを作ることを功徳としていることもその背景にはあるが、やはりその一番の理由は古いものが残っていないからなのである。

スリランカといえば世界最古の仏教の伝統を守る仏教国というイメージがあるかもしれないが、実は話はそんなに単純ではない。11世紀には仏教教団がほぼ壊滅し、ミャンマーから出家者を招いてなんとか存続させたり、18世紀には授戒のできる出家者がいなくなったことで事実上教団の伝統も途絶えてしまったのである。今あるスリランカ仏教はこの時にタイから出家者を招いて再スタートを切った新たな宗派なのだ。

こういうわけで、スリランカ仏教は「古くて新しい仏教」なのである。

私はどうしてもこの連続性を感じられない文化が苦手である。

これはアルメニアで強烈に感じた思いであった。

アルメニアは最古のキリスト教国家として知られている。

2022年8月に私はこの国を訪れたのだが、この国の教会に入る度に過去と現在との断絶にとまどわずにはいられなかった。

「まるで時間が止まっているかのよう」

こう言葉で言ってしまえばそれまでの話なのだが、実際にこれを現地で体感してみるとそれどころではない大きなショックを受けることになった。

そして私にとってさらに疑問に思ったことがある。

建物自体は中世から時が止まった古いままなのに、そこに置かれているイコンが明らかに新しいものなのだ。

この写真はセヴァン湖のほとりにある修道院のイコンなのだが、その顔つきや画風に注目してほしい。どこかペルシャ風に感じはしないだろうか。ヨーロッパ的な雰囲気がないのである。これはアルメニアのどこの教会に行ってもそうであった。

私はガイドに尋ねてみた。「このイコンはいつからですか?昔からこういう描き方なのですか」と。

すると、「これは比較的最近です。実はかつてのイコンは失われてしまってどう描かれていたのかわからないのです」とガイドは答えた。

私は一瞬フリーズしてしまった。イコンがない?描き方がわからない?これは一体どういうことなのか?

ガイドもこれ以上はわからないそう。

私の違和感はここに来て一気に強まった。

アルメニアは最古のキリスト教国家だ。だがかつてのイコンの描き方がわからないのである。つまり、歴史が断絶しているのである。これには私もとまどうしかなかった。

アルメニア使徒教会は世界に一つしかない。カトリックともプロテスタントとも正教とも違う。そんな中戦乱や政治体制の変化でアルメニア教会の聖具が失われてしまったらどうなってしまうだろうか。

もしこれがカトリックだったり正教だったら、同じカトリックや正教同士で似たものをすぐに復元することができるだろう。しかしアルメニア使徒教会はそれらとは異なる独特な道を辿った。だからこそ一度失われてしまったら似たものも存在しない以上わからなくなってしまうのではないだろうか。

専門家ではない私にはこれ以上はわからない。だがこのアルメニアのイコンに私は心底とまどったことはぜひお伝えしたい。

この最古の歴史を持ちながら歴史が断絶しているという奇妙な現象がアルメニアの存在を独特なものにしている。

この歴史にスリランカもどこか似ているものがあるような気がするのだ。スリランカも現存する最古の仏教を謳うが、現在ある僧院や仏像のほとんどが最近作られたものなのである。

さて、話を戻そう。

私はここスリランカに来て「宗教的無感覚」に襲われることになった。聖地中の聖地を訪れても何も感じない。多くの人が心を込めてお祈りする目の前で、私は何も感じぬまま通り過ぎてしまったのである。

最初は私の「考古学的センスのなさ」が原因だと思っていた。しかしそこには「人生の文脈」の違いがあることに私は気づいたのである。ここは「シンハラ人の、シンハラ人による、シンハラ人のための仏教聖地」なのであり、「シンハラ人の文脈」において感情に訴えかける場所なのだ。そこに「異邦人」たる私が入る隙間などない。

そしてこれは逆も然りだろう。シンハラ人が日本の東大寺や法隆寺などを訪れても、宗教的な感情が湧かない可能性は大いにある。同じ仏教の聖地といっても、「人生の文脈」が違えば宗教的な感覚が湧き起こらないのも当然なのである。

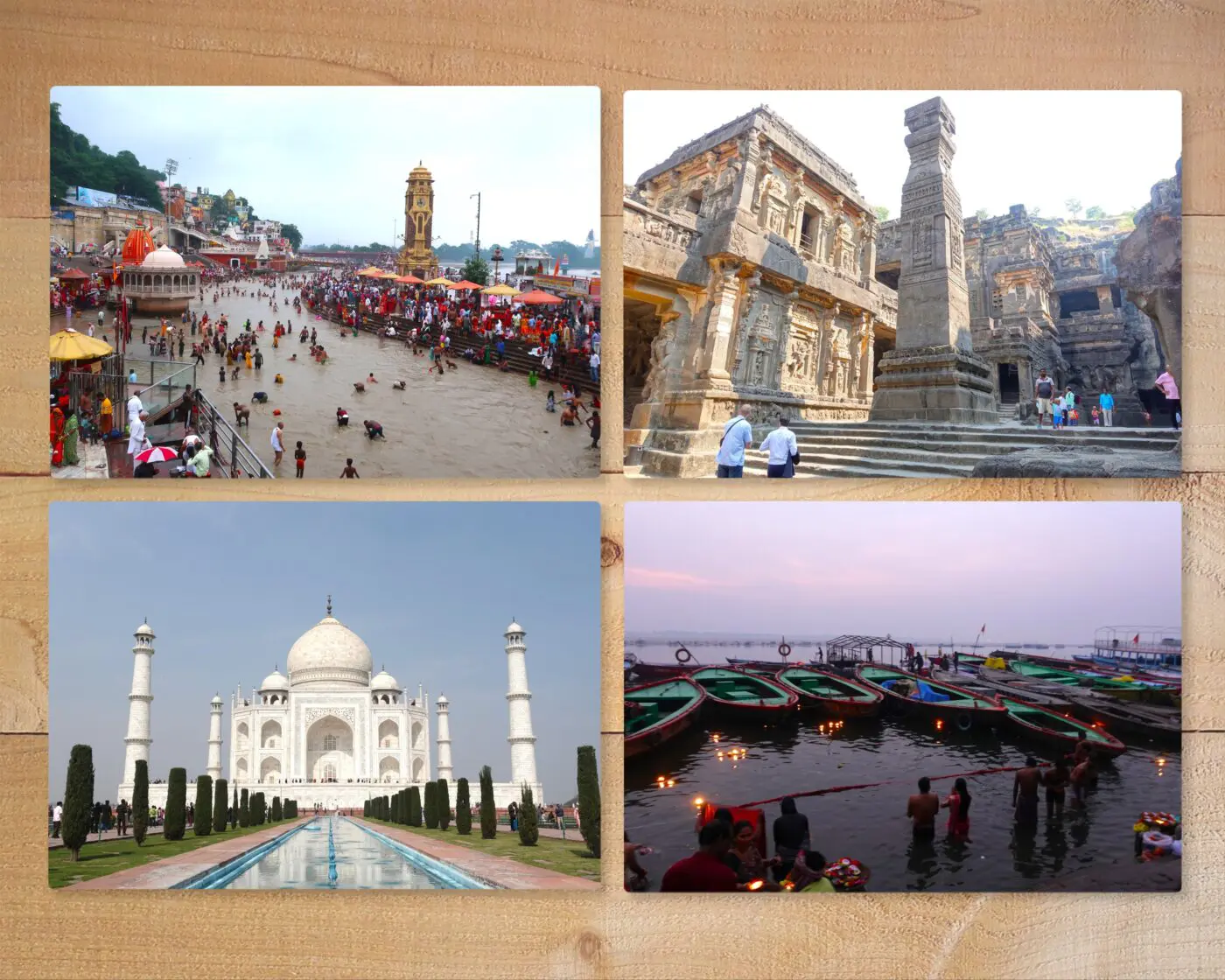

「いやいやいや、そうは言ってもあなただってカジュラーホーやエローラで感動していたではないですか。これまでの記事でもバチカンやローマの教会にも感動しているではないですか。それは何なのですか。」

たしかにそう言われてみればそうかもしれない。私はこれまで世界中の様々な宗教施設を訪れてきた。特にバチカンのサン・ピエトロ大聖堂やイスタンブールのアヤ・ソフィア、ローマの美しき教会たちには何度となく感動させられてきた。

だが、それは宗教的感情というよりは高度な芸術に対する感動と言った方が正確なのかもしれない。

文脈が違えど、圧倒的な芸術はそれを飛び越えて人を魅了するのではないだろうか。

また、私にとって重要なのは「そこでずっと祈りが捧げられ続けてきた」という連続性、歴史性でもある。これはまさに日本的な感覚なのかもしれない。新しく作られた仏像より、黒ずんだ歴史ある仏像の方がありがたいのである。もし興福寺の阿修羅像が極彩色でピカピカだったら私達日本人はどう思うだろうか。

このお姿だからこそ私達は1000年以上にわたり多くの人の祈りを受け止め続けてきた歴史を感じることができるのではないだろうか。この像をピカピカに塗り直し、修復することが功徳であるとは日本人にはなかなか思えないはずだ。私達にはこれがいいのである。これが「私達の文脈」なのだ。

スリランカの聖地で「宗教的無感覚」に陥ったのはまさにこの文脈の違いによるものだと私は思う。

特に、私はスリランカ仏教の歴史をすでに知ってしまっている。これから先の記事で皆さんにはさらにショッキングなことをお話しせねばならない。

もしそれらのことを何も知らなかったらまた違った結果になっていたかもしれないだろう。だがスリランカには大変申し訳ないが、アジャンタやエローラ、バチカンのような芸術的感動を味わえたかというと、アヌラーダプラまでの日程ではそうではなかったのである(後にスリランカでもこの感動を味わえた場所があるのでご期待頂きたい)。

私達には人それぞれ「人生の文脈」というものがある。

私はスリランカの聖地を訪れたことで「シンハラ人の文脈」というものを強く意識することになった。そしてそれは同時に「私の文脈」を見つめることでもあった。

私達は知らず知らずのうちに「自分の文脈」を生き、そしてそれに沿う物語を求めている。シンハラ人がシンハラ人のための仏教史を編み出したように・・・。

私が日本の仏教に惹かれるのも、私の文脈がそれを求めているからなのだ。私の意思だけの問題ではないのである。もっと大きな流れがあるのだ。

さて、皆さんはいかがだろうか。皆さんはどんな文脈をお持ちだろうか。その文脈を知ることで新たに見えてくるものがあるかもしれない。私はそう思うのである。

※2025年3月3日追記

私は2025年3月2日、再びアヌラーダプラを訪れました。

今回の記事をはじめ、スリランカの旅行記ではスリランカ仏教に対し批判的なことを述べてしまいました。しかしその記事を書いた当時は私なりの真剣な思いがありました。以下の記事ではそんな私の思いとけじめについてお話ししていきます。ぜひご参照頂けましたら幸いでございます。

次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓

※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。

〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」

〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」

〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」

関連記事

コメント