(9)サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラノ大聖堂~かつてキリスト教ローマの政治の中心だった巨大な教会を訪ねて

【ローマ旅行記】(9)サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラノ大聖堂~かつてキリスト教ローマの政治の中心だった巨大な教会を訪ねて

この記事からローマのキリスト教教会についてお話ししていく。

まず最初にご紹介するのはローマの南側に位置するサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラノ聖堂(以後ラテラノ聖堂と記す)だ。

ラテラノ聖堂はコロッセオやフォロ・ロマーノ、スペイン広場などローマ観光の中心地から少し離れた位置にある教会だが、ローマ・カトリックの歴史を考える上で非常に重要な意味を持っている。

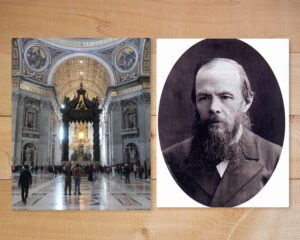

私たちはローマ・カトリックといえばバチカンのサン・ピエトロ大聖堂を思い浮かべてしまうが、実は中世までローマ・カトリックの政治の中心はこのラテラノ大聖堂だったのである。しかもここはローマで一番最初に建てられた大聖堂でもあるのだ。

では例のごとく石鍋真澄の解説を聞いていこう。まずはこの聖堂の成り立ちについて見ていく。この大聖堂を建築したコンスタンティヌス帝とのつながりにきっと驚くと思う。

ラテラノ聖堂の成り立ち

コンスタンティヌス帝は、アウグストゥスやネロと並んで、ローマの皇帝の中でももっとも有名な人物といえよう。なぜかというと、次のような重大な事業を成し遂げたからだ。

つまり、ディオクレティアヌス帝退位後の混乱を収拾して帝国を再統一したこと、それから三一三年のミラノ勅令によってキリスト教を公認したこと、そして三つ目は、帝国の首都をローマからコンスタンティノープルに移したこと、である。

したがって、彼はキリスト教の歴史にとって忘れることのできない人物であるとともに、ローマにとってもその後の運命を決定づけた重大な人物、いうならば偉大な「恩人」にして無情な「裏切り者」であった。そこで、キリスト教ローマを訪れるにあたって、最初の一節を彼に捧げることにしようと思う。

コンスタンティヌスは今日のユーゴスラヴィアで生まれ、ディオクレティアヌス帝によって四つに分割されていた口ーマ帝国の、西帝国の帝位の一つを受け継いだ。

だが、三一二年にイタリアに進攻する。そして一〇月二八日の有名なミルヴィオ橋の戦いで、西帝国の帝位を分けあっていたマクセンティウスを破り、ローマに凱旋したのである。伝承によれば、このミルヴィオ橋の戦いの前夜、コンスタンティヌスは「汝はこの印によって勝利するだろう」という十字架の啓示をうけ、その言葉どおり戦いに勝利したことから、キリスト教に改宗したという。この伝承は広く知られており、たとえばピエロ・デッラ・フランチェスカが描いたアレッツォの壁画のように、多くの美術作品の主題となった。

この伝承の真偽はともかくとして、はやくもその冬には、コンスタンティヌス帝はローマをキリスト教の都にしようと意図し、またローマの司教のために大聖堂を建立しようと計画した、といわれる。

当時ローマの人口のおよそ三分の一がキリスト教徒か、またはその理解者だったとされるが、下層・中層階級がほとんどだった彼らは、今日流にいえば「集会所」のようなものを所々にもっているに過ぎなかった。それが、皇帝によって信仰を認知されたばかりか、まさに皇帝のスケールの巨大な聖堂が建てられるというのだから、キリスト教徒にとっては、文字通り革命的なことだったに違いない。

こうして建てられたのが、救い主キリストに捧げられた、今日のサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂である。いわばキリスト教の勝利を記念するこの聖堂は、後の章で詳しく述べるように、幾度も再建されているので、現在の建物は当初のままではない。しかし、ローマで最初に建てられた聖堂という事実は動かしがたく、現在もローマのカテドラル(司教座聖堂)であり続けている。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P141-142

コンスタンティヌス帝はローマ帝国の首都をローマからコンスタンティノープル(現イスタンブール)に移したことで知られる皇帝だ。(このことについては四年前の旅で書いた以下の記事参照)

313年にキリスト教を公認し、ローマ帝国内に数多くの聖堂を建てたコンスタンティヌス帝。その最初の大聖堂こそラテラノ聖堂だったのだ。

そして石鍋真澄はさらに次のように続ける。バチカンのサン・ピエトロ大聖堂とのつながりが知れる非常に興味深い解説だ。

政治の中枢ラテラノ聖堂と祈りの中心サン・ピエトロ大聖堂

けれども、このサン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂を初めて訪れたとき、私はある疑問を抱いた。それは、かくも重要な聖堂がどうしてこんな市の外れにあるのだろう、という疑問であった。

イタリアではどこの都市でも、大聖堂は市の中心か、あるいは一番の高所といった、その都市のもっともよい場所を占めるのが普通である。このことを考えると、いかにも不思議に思われたのだ。この疑問はずっと私の中でくすぶり続けたが、少し前にようやく納得できる解答を得た。

ようするに、コンスタンティヌス帝といえども、異教徒が大半をしめた支配者階級の抵抗のために、市の中心部にはキリスト教の聖堂を建てることができなかったのである。そのため皇帝は、彼の所有地にあった建物を司教に与え、またマクセンティウスの近衛兵の兵舎があった場所に大聖堂を建てることにしたのだ。

つまり、ラテラーノという、この市の中心部から外れた場所は、コンスタンティヌス帝がおかれていた政治的立場のあらわれなのである。

しかも悪いことに、中世以降ローマ市街はテヴェレ河に近い低地に移っていった。そのためラテラーノの大聖堂はさらに遠く、不便になった。しかも、このラテラーノは大聖堂が建てられる必然性のない、人為的に選ばれた場所に過ぎなかったから、隣接して教皇庁があったとはいえ、この大聖堂はローマ市民の親しみを得ることはついになかったのである。

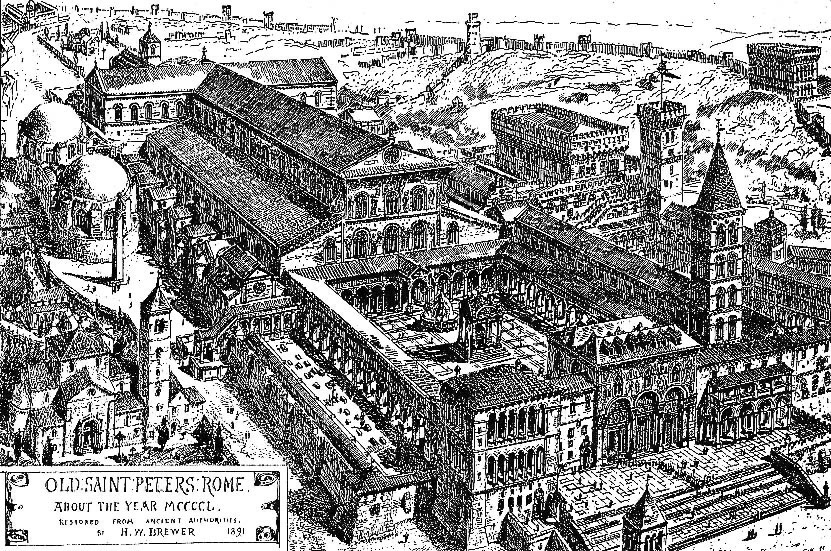

このラテラーノの大聖堂のほかに、コンスタンティヌス帝はもう一つ、重要な聖堂を起工している。それは、聖ぺテロの墓があったヴァチカンの地に建てられた、サン・ピエトロ大聖堂である。

古代ローマでは、何人といえども市中に墓を造ることは禁じられていたので、ペテロの墓も当然城壁の外にあった。その墓には祠が設けられ、当時すでに、キリスト教徒の最大の巡礼地となっていた。その墓の上に、聖ペテロに捧げる、これも巨大な聖堂が建てられたのである。

もしもローマにキリスト教の聖地としての資格があるとすれば、それはローマが殉教者の地、とりわけ聖ぺテロと聖パウロの地だからである。したがってそれ以降、殉教者に対して特別の敬意をいだいていた中世の人びとが、ローマ巡礼の究極の目的地として、このサン・ピエトロ大聖堂を訪れ、聖ペテロの墓に詣でたとしても、一向に不思議はなかった。

こうして、サン・ピエトロ大聖堂の周囲には各国の巡礼宿などができ、その結果ボルゴと呼ばれる新市街ができていった。一方のラテラーノがさびれた印象をぬぐえないのに対し、ヴァチカンは絶えず巡礼者でにぎわっていたのである。

かくしてキリスト教の都ローマには、ラテラーノという教皇庁を擁する、いわば「政治的中心」と、ヴァチカンという「信仰の中心」との二つの中心地ができてしまったのだ。

この二つのどちらを優位とするかの論争は、中世の間ずっと続いた。そして、一三七七年にアヴィニョンから戻った教皇庁がヴァチカンに居所を定め、その後ルネッサンス時代にヴァチカン宮が整備されるにおよんで、この論争に一応の決着がついたといえる。

そして今世紀、一九二九年に教皇庁とムッツリーニの間でラテラーノ条約が結ばれ、ヴァチカン市国が誕生したが、今日もラテラーノはヴァチカン市国の一部である。このように今日まで続くキリスト教ローマの二元性は、もとをただせば、コンスタンティヌス帝の事業に発しているのである。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P143-144

ローマ皇帝といえど、自由に聖堂を建てることができなかったというのは非常に興味深い。シェイクスピアの劇でも皇帝と貴族議員たちとの対立がよく描かれるが、それほど緊張感のある関係性だったのである。だからこそコンスタンティヌスはそうしたローマを離れてコンスタンティノープルへ遷都したという背景があったのだ。

そしてラテラーノ聖堂と同時期にサン・ピエトロ大聖堂も造られたというのも重要だ。

現在のサン・ピエトロ大聖堂はルネサンス期に再建されたもので、コンスタンティヌス帝時代のものとは全く異なる姿をしている。だが、そのルーツはやはりコンスタンティヌス帝にあったのだ。

そしてこのコンスタンティヌス帝による遷都はもうひとつの「ずれ」を生み出すことになる。

古代ローマとキリスト教ローマとの「ずれ」

コンスタンティヌス帝はローマを見捨て、それによってローマの運命に決定的な影をおとした皇帝でもあった。三二六年にローマの元老院と決裂した彼は、以降ローマには帰らず、三三〇年ついにビザンティウム(コンスタンテイノープル、現在のイスタンブール)に遭都したのである。

すでにディオクレティアヌス帝の時代から、ローマは実質的にはもはや「カプト・ムンディ(世界の首都)」の機能を果たしてはいなかった。だが、このコンスタンティノープルへの遷都によって、その凋落は決定的となった。「皇帝の都市」であることを奪われた口ーマは、これ以降「聖ペテロの都市」、「教皇の都市」として再生自立する、という苦難の道を歩むことになったのである。

こうした社会の大きな変化は、ローマの都市そのものの変化を誘発した。すなわち、衰亡のさなか、蛮族によって水道施設などを破壊された口ーマ市民は、「七つの丘」に代表されるかつての住宅地を捨て、カンポ・マルツィオと呼ばれた、テヴェレ河に近い新興地域に住むようになった。そして豊潤に供給された水道水にかわって、テヴェレ河の水を飲むようになり、かくしてローマという都市の中心が大きく移動したのである。

そうしてカンビドーリオの丘は、古代にはフォロ・ロマーノからしか上れなかったのが、次第にサン・ピエトロ大聖堂の方を向くようになった。一方、かつてにぎわった古代の中心街は石切り場となり、廃墟となり、そして田園と化していったのである。

このように、キリスト教ローマが二元性をもつようになったのも、そして古代の中心と中世以降の中心との間にずれが生じたのも、さかのぼって考えれば、コンスタンティヌス帝の事業にまでたどりつくのだ。

ローマを訪れる真摯な旅行者が、ローマは中心のはっきりしない、とらえどころのない都市だ、という戸惑いを感ずるとしたら、それはこの偉大な皇帝にも一半の責任があるといわなければならないだろう。

※スマホ等でも読みやすいように一部改行した

吉川弘文館、石鍋真澄『サンピエトロが立つかぎり 私のローマ案内』P145-146

コンスタンティノープルへの遷都、蛮族による破壊。帝国の消滅。様々な要因が重なってローマは衰退していく。ローマ帝国という統治機構が失われたローマを代わりに治めたがローマカトリック教会だ。誰かが国家としてまとめていかなければ無法地帯になる。カトリックが国家としての形を強めていったのはそういう背景もあったのだ。この背景がわからなければローマカトリックという宗教がヨーロッパであれほどの権勢を誇っていたことの意味も見えてこない。ローマカトリックは単に一つの宗教を超えて国家機構そのものだったのだ。国家機構であるからこそその行動原理は単なる一つの宗教を超えた政治的なものとなる。現代日本人の私たちからするとカトリックがなぜそこまで政治に関わっていたのかと疑問に思うようなこともあるだろう。しかしそれがまさに政治機構そのものだったとしたらその見え方も変わってくるのではないだろうか。

もちろん、祈りの宗教としての面もある。100%政治機構だったというわけではない。ゼロか百ではなく、政治、経済、世界情勢、文化、様々な要因が絡んでの宗教なのである。そのことはぜひ強調しておきたい。

そして上の解説にあるように、人々は荒廃したフォロ・ロマーノではなく、川に近いエリアに住むようになっていった。「(4)ミケランジェロが設計したカンピドーリオ~フォロ・ロマーノを一望するローマの象徴的建造物」の記事で以前紹介したカンピドーリオともここで繋がってくるのである。

ローマの歴史は複雑だ。単に古代ローマ帝国の街でもなく、ローマカトリックの街というわけでもない。あらゆるものが複雑に重なり合って今のローマがある。ラテラノ聖堂はその象徴的な建物の一つと言えるだろう。

ラテラノ聖堂を訪れて

ラテラノ聖堂の歴史を学んだところで、私もこの聖堂へと入っていく。現在の聖堂は何度も修復や改築があったためコンスタンティヌスの時代の面影はほとんどない。

サン・ピエトロ大聖堂に比べて質素というかシンプルな雰囲気の入り口だ。

いよいよ聖堂内部へ。入ってすぐ視界に入ってきた巨大な柱。白を基調としていて洗練された雰囲気を感じる。黄金色に輝くサン・ピエトロ大聖堂とは全く色彩が異なる。

この聖堂内部は1650年にボッロミーニによって大規模な修理、改築が施された。ボッロミーニはバロックの王ベルニーニのライバルと言える天才で彼の設計したサン・カルロ・アッレ・クワットロ・フォンターネ聖堂はローマの誇る傑作建築として知られている。

こちらがボッロミーニのサン・カルロ・アッレ・クワットロ・フォンターネ聖堂なのだが、たしかにこのラテラノ聖堂もボッロミーニらしさが見えるのではないかと思う。この聖堂についてはまた別の記事で改めてご紹介したい。

側廊から中央に歩を進めるとそこには圧倒的な空間が広がっていた。

白を基調とした聖堂、柱から突き出てくる彫刻達。正面の中央祭壇や天井の茶色がかった色彩と基調色たる白とのコントラストが非常に美しい。私は一瞬でこの聖堂に惚れ込んでしまった。

中央祭壇の辺りまでやって来た。サン・ピエトロ大聖堂とはまた違う魅力がある。

中央祭壇から後ろを振り返って撮影した写真。長方形の空間と壁から飛び出してきそうな彫刻たちの迫力を感じる。

中央祭壇のさらに奥のドーム。正面の椅子は司教座だろうか。サンピエトロ大聖堂で言うならばカテドラ・ペトリだ。それにしてもこの空間の温かみのある色彩がなんとも心地よい。金ぴかで飾らないところに設計者の美学を感じる。この教会が巡礼者の祈りの場というより政治の場であることも関係しているのかもしれない。

ひとつひとつの彫刻も躍動感があって実に素晴らしい。バロック芸術全盛の時代を感じる。

柱のすぐそばに立ってこれらの彫刻がいかに飛び出ているかを見てみた。写真左手前を見て頂ければそれがよくわかると思う。

参拝者の心に迫ってくるような演出効果がここにはある。これは写真の平面ではなかなか伝わらないが現地で体感すればその迫力に驚かずにはいられない。なかなかこういう造りの教会にはお目にかかれない。

個人的にはこの教会は好みだ。ボッロミーニの天才ぶりを感じられる教会だと思う。石鍋真澄も同じく絶賛している。ローマの観光の中心地からは少し離れているが一見の価値がある素晴らしい教会だ。ぜひ訪れてみてはいかがだろうか。

主要参考図書はこちら↓

※【ローマ旅行記】の記事一覧はこちらのカテゴリーページへ

特におすすめのスポットを以下の記事でまとめています。

※ローマやイタリアを知るためのおすすめ書籍はこちらのカテゴリーページへどうぞ

「ローマ帝国の興亡とバチカン、ローマカトリック」

「イタリアルネサンスと知の革命」

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント