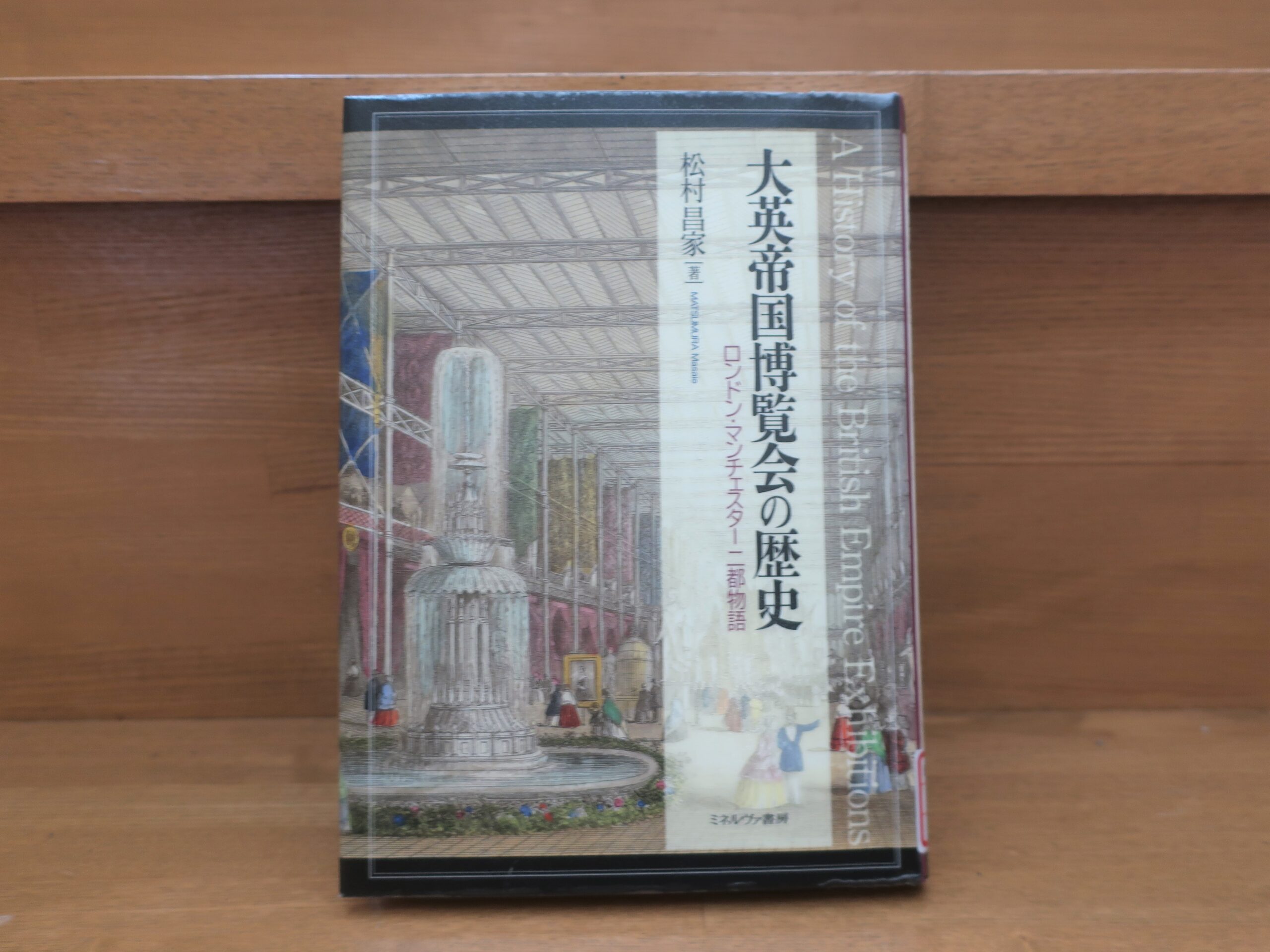

松村昌家『大英帝国博覧会の歴史』あらすじと感想~万博とマンチェスターのつながりを知れる1冊!

松村昌家『大英帝国博覧会の歴史 ロンドン・マンチェスター二都物語』概要と感想~万博とマンチェスターのつながりを知れる1冊!

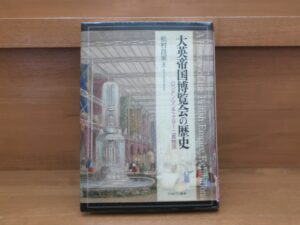

今回ご紹介するのは2014年にミネルヴァ書房より発行された松村昌家著『大英帝国博覧会の歴史 ロンドン・マンチェスター二都物語』です。

早速この本について見ていきましょう。

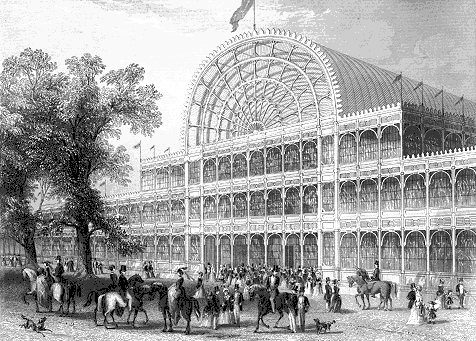

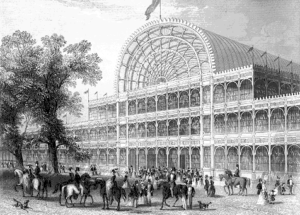

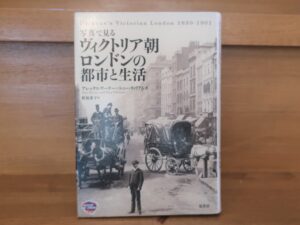

1851年の世界初のロンドン万国博覧会から、黒煙の綿工業都市マンチェスター美術名宝博、第二回ロンドン万国博、日英博覧会。会場の様子や開催前後の時代背景、社会的・政治的出来事などと大英帝国の博覧会をめぐる歴史と国際関係をいきいきと描出する。第一回ロンドン万国博覧会で作られた水晶宮はその後どうなったのか、第二回ロンドン万国博開会式典に参加した幕末遣欧使節団、日本を含め諸外国の展示物の記述、そして170点を超える挿図も含め、読み始めたらとまらない魅力的なエピソードが満載。

Amazon商品紹介ページより

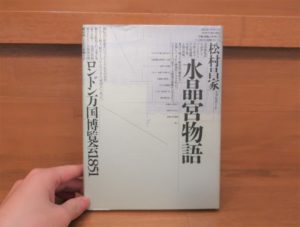

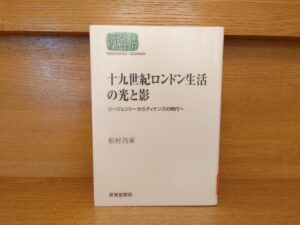

松村昌家氏の本についてはこれまでも当ブログで紹介してきました。特に今回の本ともものすごく関係が深いのが以下の「松村昌家『水晶宮物語 ロンドン万国博覧会1851』世界初の万国博覧会とドストエフスキーのつながり」という記事です。

この本は1851年の第一回ロンドン万国博覧会についてスポットを当てて書かれています。世界初の万博がいかにして開かれたのか、そしてこの万博がいかに画期的で世界に衝撃を与えたのかということが語られます。

そして今作の『大英帝国博覧会の歴史 ロンドン・マンチェスター二都物語』はその続編と言ってもいい本かもしれません。

上の本紹介にもありましたように、この本では第一回ロンドン万博だけではなく、そこからマンチェスター美術名宝博、第二回ロンドン万国博、日英博覧会についても紹介されます。

そしてその中でも特にマンチェスターについて詳しく書かれているのがこの本の特徴になります。

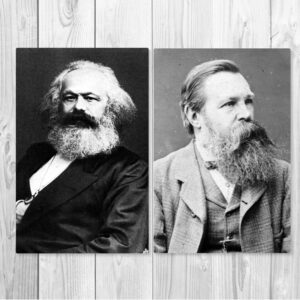

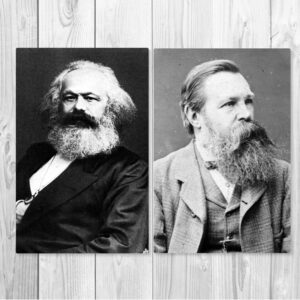

マンチェスターといえば、産業革命の中心都市で、イギリスの工業化を担っていた街です。あのエンゲルスが工場を持っていたのもこの街です。

資本家と労働者の格差が広がり、悲惨な環境で働かされる労働者の典型例としてよく引かれるのがこのマンチェスターです。エンゲルスはこの都市で労働者の実態を見ていたのでありました。

ただ、この本ではそのマンチェスターの違った面についても語られます。その一部をここに紹介します。

「コットノポリス=綿の都」の異名をもつようになるマンチェスターをはじめ、バーミンガム、ブラッドフォードなど、名だたる工場都市が出現し、イングランド全土に鉄道網がはりめぐらされた。すなわち産業革命が猛威をふるうなかで、イギリス国民は、資本家と貧困労働者に二分されるようになったのである。

しかし、工場主や製造者たち全員が労働者たちの生活に全く無関心であったのではない、ということをわれわれは見逃してはならない。

たとえば、一七八四年にチェシャーのクオリ・バンクに綿紡績工場を建設したサミュエル・グレッグは、ロンドンやリヴァプールの救貧院から募った子どもたちのために徒弟の家を設けて、親身になって職業訓練を行った。クオリ・バンク工場には、ギャスケルの『メアリー・ノートン』の世界からは想像もつかないような、理想的な父権体制がつくられていて、一八四〇年代には、あらゆる面で綿紡績工場の模範となっていたのである。

ほかにはイギリスで初めてアルパカ織物を製造したことで有名なタイタス・ソールト(一八三〇~七六)が、ブラッドフォードの工場労働者たちのためのモデル村としてソールテアを建設したことなどが思い出されるが、要するに全体を見渡してみると、一八四〇年代は、必ずしも絶望的な時代ではなかった。

※一部改行しました

ミネルヴァ書房、松村昌家『大英帝国博覧会の歴史 ロンドン・マンチェスター二都物語』 P4-5

ここで説かれるように、産業革命によって労働者は皆悲惨な運命を辿ったかのように描写されがちですが、全体としてはあながちそうとは言えない状況もたしかにあったのでした。

マルクスやエンゲルスは悲惨な貧困を描き出しますが、それは一番悲惨な環境を選びそれに特化して描写しているからです。世界のある一部分を切り抜いて「これが世界の真実だ」と述べられると、一見「その通りだな」と思ってしまいますが、全体として見てみると必ずしもそうとは言えない複雑な世界が目の前にあることにも気付かされます。

著者が述べるように「要するに全体を見渡してみると、一八四〇年代は、必ずしも絶望的な時代ではなかった」というのはなるほどなと思ってしまいました。

そのマンチェスターにおいて開かれたのが1857年のマンチェスター名宝博です。第一回、第二回ロンドン万博の間に挟まれてあまり知られていないこの博覧会ですが、イギリスの万博の歴史を考える上で非常に重要な意味を持っていたと著者は述べます。

産業革命の悲惨な結果として見られがちなマンチェスターですが、実はこのマンチェスター名宝博こそ、国民の生活向上を目指す運動とも関わってくるものだったのです。

この本はロンドン万博とマンチェスター名宝博のつながりを大きな視点で見ていき、さらにはそこから日本とのつながりも見ていく作品になります。とても広い視野で書かれた本で、面白くてどんどん引き込まれてしまいます。

イラストも豊富で、イギリス万博がいかに画期的なものだったのか、そしてその目玉である水晶宮がいかに優れた建築物だったかも視覚的に体感することができます。

マルクスは1849年から、そしてエンゲルスに関してはそれよりもはるかに長くイギリスに滞在しています。彼らの思想が生まれてくる背景にはイギリスの社会情勢があります。そうしたイギリスの社会事情を知る上でもこの本は非常に参考になりました。読み物としてもとても面白い作品ですのでぜひぜひおすすめしたい一冊です。

以上、「松村昌家『大英帝国博覧会の歴史 ロンドン・マンチェスター二都物語』万博とマンチェスターのつながりを知れる1冊!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント