目次

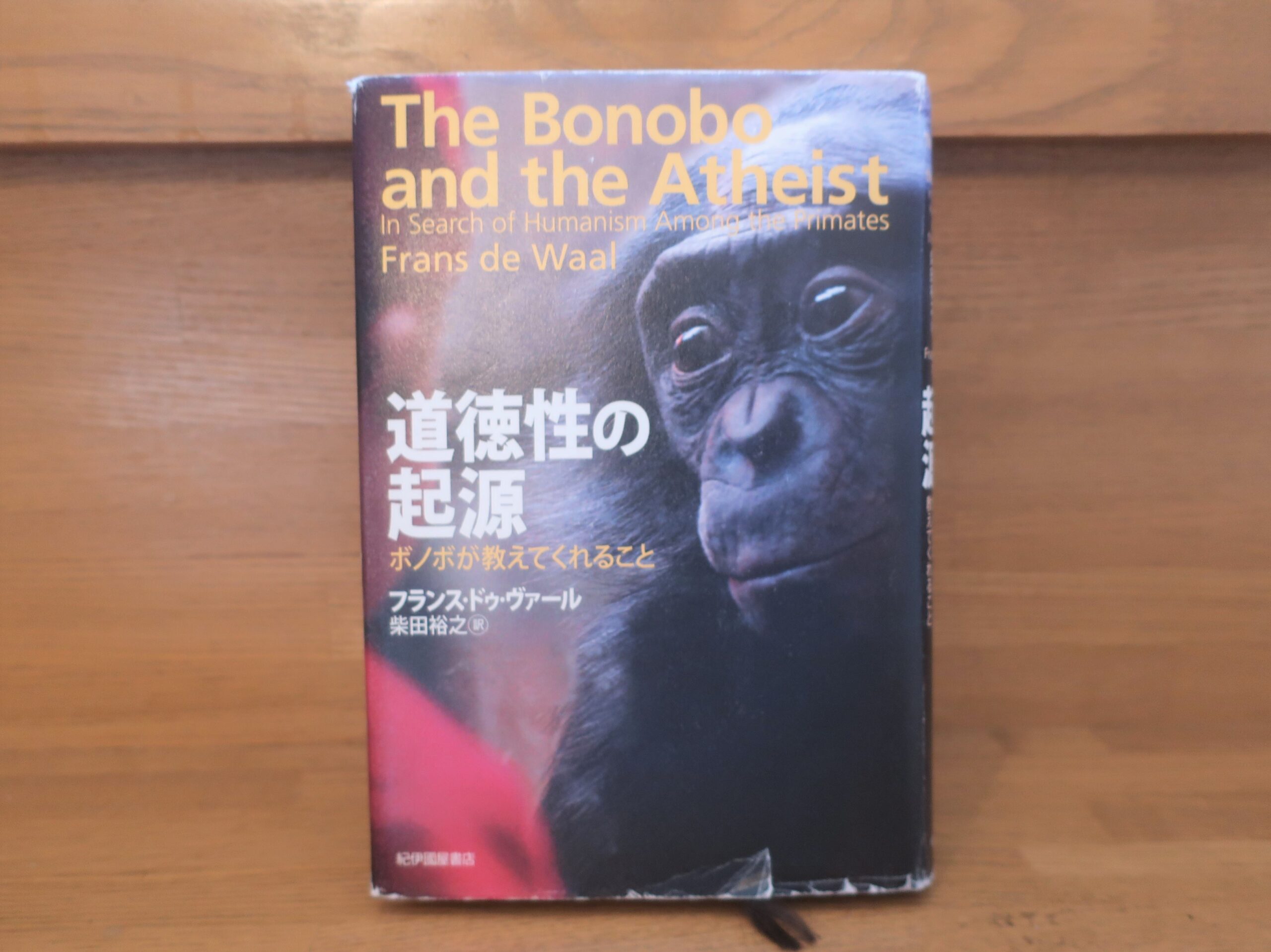

フランス・ドゥ・ヴァール『道徳性の起源』霊長類学の権威による道徳論の名著!

今回ご紹介するのは2013年にフランス・ドゥ・ヴァールによって発表された『道徳性の起源』です。

私が読んだのは紀伊國屋書店より2014年に発行された柴田裕之訳の『道徳性の起源』です。

前回の記事ではアダム・スミスの『道徳感情論』をご紹介しましたが、この本で語られる内容はその内容と非常に近いものがあります。

あわせて読みたい

アダム・スミス『道徳感情論』あらすじと感想~現代にも通じる名著!人間道徳の本質と共感する心を考察!

人間道徳の本質は何なのか。そしてそこにおいて大きな役割を果たす共感とは何なのか。

アダム・スミスはこの著作で明らかにしていきます。

私がこの本を読んで驚いたのはアダム・スミスの観察力の鋭さでした。

読んでいて思わず「よく観てるな~この人は」とうならざるをえない場面が何度もありました。

今回の記事ではずいぶん「驚いた」という言葉を使ってしまいましたが、仕方ありません。実際この本を読んで私は驚きっぱなしだったのです。それだけこの本の衝撃は大きかったのです。

これは名著です!ぜひ読んで頂きたい作品です!おすすめです!

作品の内容に入る前に改めて著者のプロフィールを見ていきましょう。

フランス・ドゥ・ヴァール Wikipediaより

フランス・ドゥ・ヴァール Wikipediaより

フランス・ドゥ・ヴァール

1948年オランダ生まれ。エモリー大学心理学部教授、ヤーキーズ国立霊長類研究センターのリヴィング・リンクス・センター所長、ユトレヒト大学特別教授。霊長類の社会的知能研究における第一人者であり、その著書は20以上の言語に翻訳されている。米国科学アカデミー会員2007年には米「タイム」誌の「世界で最も影響力のある100人」、2019年には英「プロスぺクト」誌の「世界のトップ思想家50人」のー人に選ばれた。邦訳された著書に、『動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか』『道徳性の起源』『共感の時代へ』(以上、紀伊國屋書店)、『チンパンジーの政治学』(産経新聞出版)、『あなたのなかのサル』(早川書房)、『サルとすし職人』(原書房)、『利己的なサル、他人を思いやるサル』(草思社)ほかがある。

紀伊國屋書店、フランス・ドゥ・ヴァール、柴田裕之訳『ママ、最後の抱擁 わたしたちに動物の情動がわかるのか』より

フランス・ドゥ・ヴァールはオランダ出身の霊長類学者で、上のプロフィールにもありますように、世界に非常に大きな影響を与える研究者のひとりです。

そしてフランス・ドゥ・ヴァールは私にとっても大きな存在であります。

私は2019年に80日をかけて13カ国を巡る旅に出ました。そしてその最初の国がアフリカのタンザニアでした。

なぜ旅の始まりがタンザニアだったのか。

そのきっかけをくれたのがこの『道徳性の起源』だったのです。私にとってドゥ・ヴァールは宗教とは何かを考える上で非常に大きな示唆を与えてくれた存在なのです。

あわせて読みたい

宗教は人類と共に進化した?~オルドバイ渓谷が示すもの~ タンザニア編②

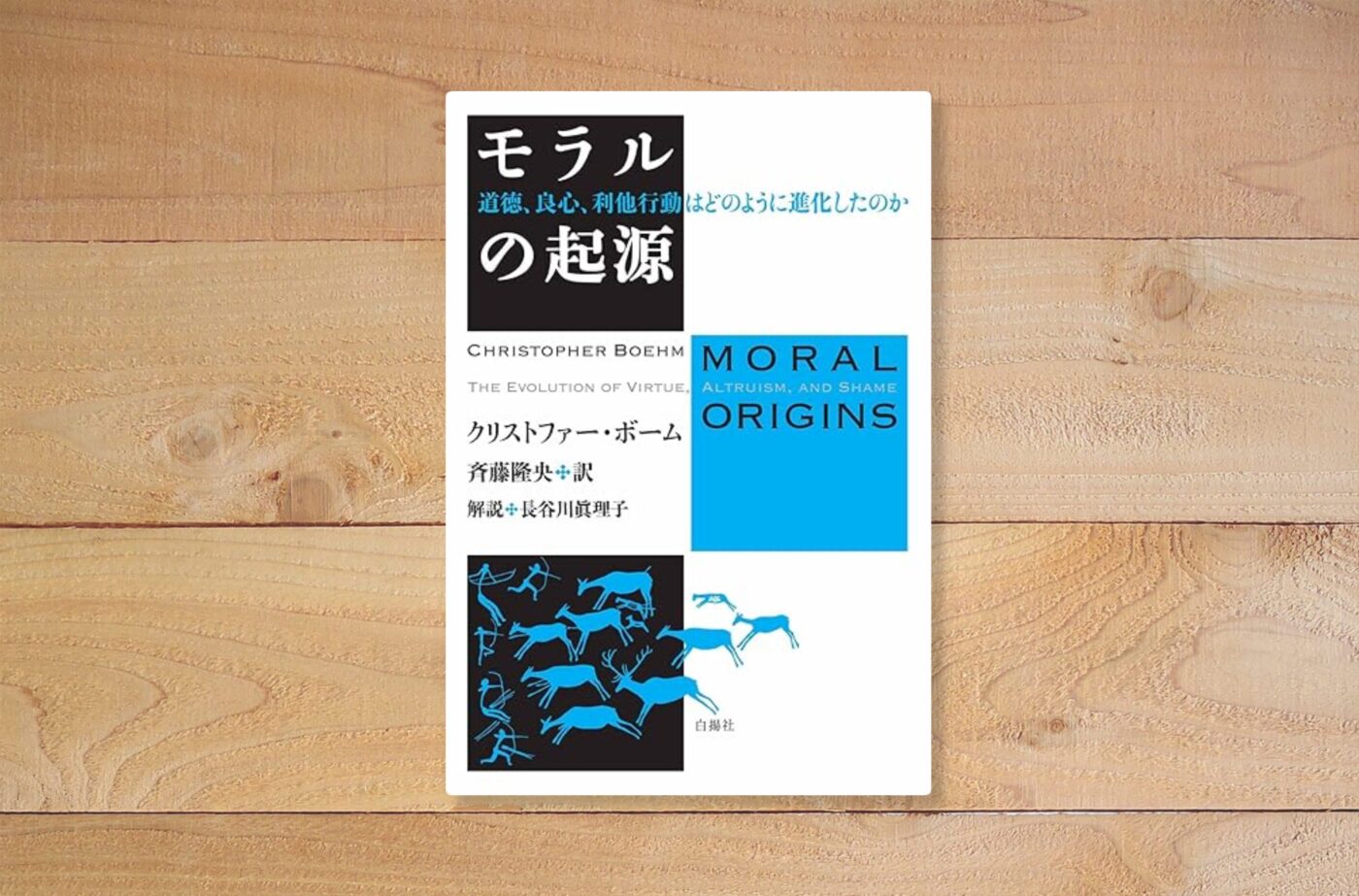

旅に出る1年半前、クリスファー・ボームの『モラルの起源』を初めて読んだ時、私は衝撃を受けました。

「自分は動物なんだ・・・」

わかっていたつもりではありましたが、どうやら全然わかっていなかったようです。

人間とその他の動物は何かが決定的に違うのだと思い込んでいました。

ですがそうではなかったようです。

この本は今まで私の中にまったくなかった発想や視点を与えてくれました。

私の中の人間に対する考え方をがらっと変えてしまった瞬間でした。

ドゥ・ヴァールは上のプロフィールにもありますように多くの著作を発表しています。私は上に出ている本全てを読むほどドゥ・ヴァールのファンなのですが、その中でも特におすすめしたいのがこの『道徳性の起源』という作品です。

では、この本について見ていきましょう。

ボノボやチンパンジーなどの霊長類を長年研究してきた著者が、豊富な図版とともに動物たちの驚きのエピソードを紹介しながら、“進化理論”と“動物と人間の連続性”を軸に展開するバランスの取れた議論で道徳性の起源に切り込む。長年積み重ねた膨大なフィールドワークや実験と、広汎な知見をもとに到達した、奇才ドゥ・ヴァールの集大成的論考。

道徳性は上(神)から押しつけられたものでも、人間の理性から導かれた原理に由来するものでもなく、進化の過程で下(哺乳類が送る社会生活の必然)から生じた――霊長類の社会的知能研究における第一人者が、豊富な図版とともに動物たちの驚きのエピソードを紹介しながら、道徳性の由来に切り込む。著者一流のユーモアと説得力に満ちた、渾身の書。

Amazon商品紹介ページより

この作品はチンパンジーやボノボの研究を通して得た知見を基に人間の道徳性や宗教について語っていきます。

私たちの道徳はどこから生まれてきたのか。

性善説、性悪説、人間ははたしてどっちなのか。

こうした議論はこれまで、哲学的、思想的な側面から語られてきました。

しかしドゥ・ヴァールはそれらは人間だけにあるものだけではなく、動物にも存在するものであり、人間だけが特権的に善悪の基準を持っているわけではないことを語ります。

私たちは自分たちのことを「他の動物とは違う存在」であると思ってしまいます。

「言葉を操り、道具を使い、知能も高い存在である我々人間は生物種の頂点である」と考えがちですが、私たちも動物の一種です。私たちと動物を隔てる壁は思ったよりも薄い、いやほとんど壁など存在しないようなものだということがこの本を読めばよくわかります。

私たちの中には生物の本能として善悪の基準があり、社会を生きる中でそれが私たちを動かしているとドゥ・ヴァールは述べます。ここに霊長類学者として長年研究を続けた学者の特徴が表れています。

前回紹介したアダム・スミスの『道徳感情論』では「共感」が人間の道徳における鍵として述べられていました。そしてドゥ・ヴァールもまさしく共感や人間に具わる情動的なはたらきこそ道徳の起源であることを述べます。これは非常に刺激的な考察です。

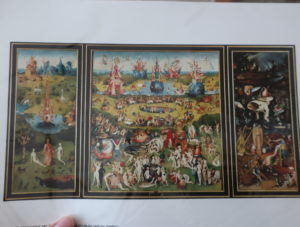

そして、この作品は15世紀に活躍したオランダの画家ヒエロニムス・ボスの『快楽の園』への言及から始まります。

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』

私はこの「快楽の園」を見たいがために2019年の旅の中でマドリードのプラド美術館を訪れました。

あわせて読みたい

ヒエロニムス・ボス『快楽の園』~人類と善悪の起源を考える スペイン編②

ボスの『快楽の園』はあまりに奇怪な構図と登場人物たちが見る者を混乱に突き落とします。この不思議な絵の言わんとしていることは何なのか。従来はキリスト教の道徳観を表しているというのが定説でしたが、新たな説も出てきています。この記事ではそんな『快楽の園』を通して人間の善悪とは何かを考えていきます。

上の記事ではこの『道徳性の起源』を参考にヒエロニムス・ボスの『快楽の園』に込められた意味や、ドゥ・ヴァールが考える宗教と道徳の起源についてまとめています。

今回の記事ではこの本で具体的に何が書かれているかは長くなってしまうのでご紹介できませんが、上の記事を読んで頂ければその雰囲気がきっと伝わると思います。

ドゥ・ヴァールの語る道徳や宗教の起源の考察は非常に興味深いです。この本は私の世界一周の旅に非常に大きな影響を与えた1冊でした。

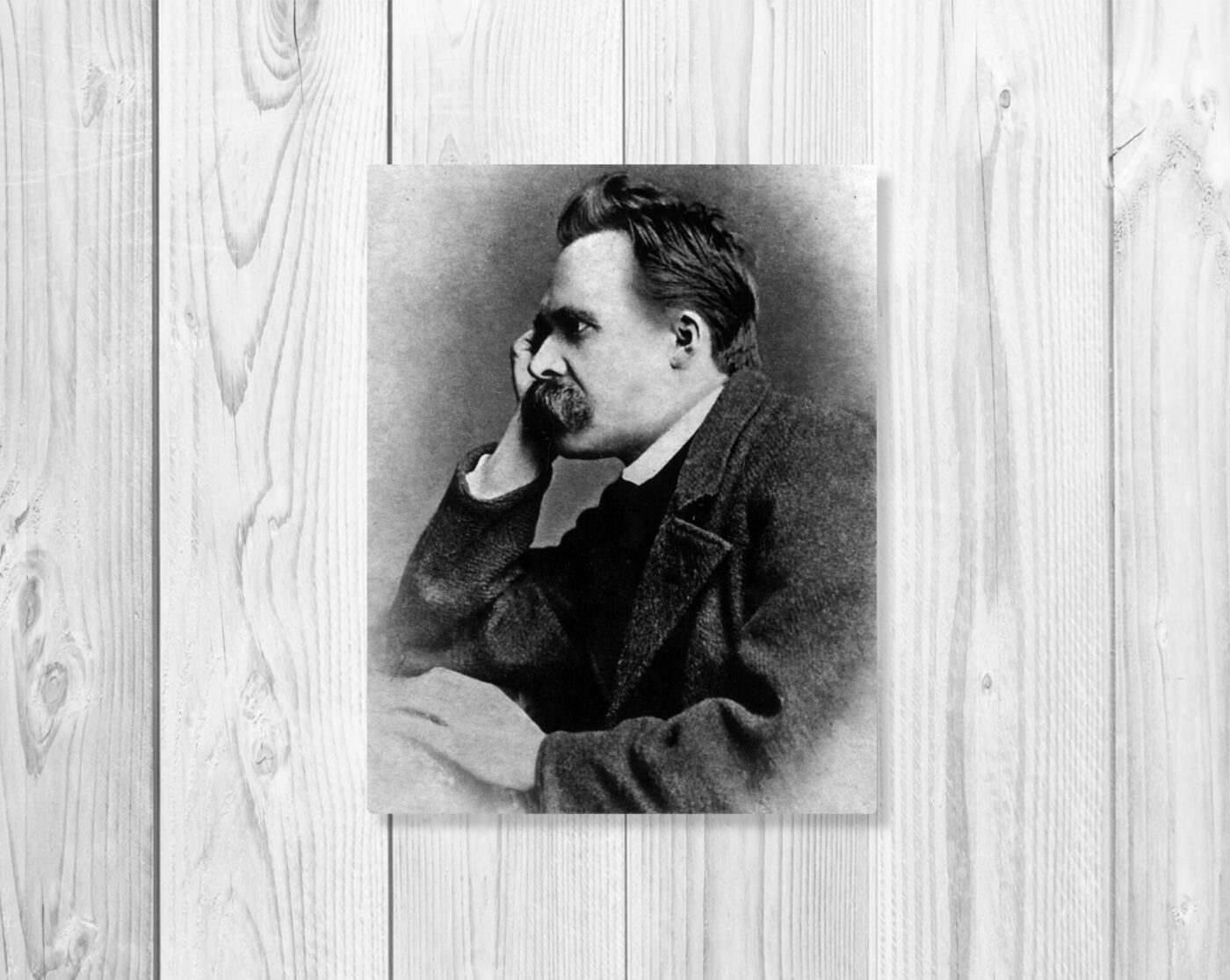

そして最後にもう一つ。この本のまさに一番最初のエピグラフにはあのニーチェの言葉が引用されています。

人間は神の不手際の産物にすぎないのか?それとも神が人間の不手際の産物にすぎないのか?

紀伊國屋書店、フランス・ドゥ・ヴァール、柴田裕之訳『道徳性の起源 ボノボが教えてくれること』P7

こちらはニーチェの『偶像の黄昏』に出てくる有名な言葉ですが、道徳の問題といえばニーチェは非常に重要な著作を残していますよね。当ブログでもこれまでニーチェについてはじっくり見てきたので、改めてニーチェの道徳論と比べながらこの本を読むのも非常に興味深かったです。

ドゥ・ヴァールの作品はどれも面白いのですべておすすめできます。どれも私たちの常識を覆すような驚きの事実が満載です。ぜひぜひ読んでみてください!ものすごくおすすめです!

以上、「フランス・ドゥ・ヴァール『道徳性の起源』概要と感想~宗教とは何か?人間と動物は何が違うのかを問う名著!」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

道徳性の起源: ボノボが教えてくれること

次の記事はこちら

あわせて読みたい

アダム・スミス『国富論』あらすじと感想~「見えざる手」で有名な古典経済論。資本主義の暴走はこの本...

この本が書かれたのはマルクスが『資本論』を書くおよそ90年前です。マルクスは当然アダム・スミスの著作も読んでいました。

マルクスといえば資本における独自な理論や「剰余価値」などの有名な言葉を生み出したというイメージがありましたが、それらは彼が突然「歴史上誰も考えたこともない新説」を思いついたわけではなく、こうした経済学の歴史の流れで彼が到達した考えなのだなということを知ることができました。

前の記事はこちら

あわせて読みたい

アダム・スミス『道徳感情論』あらすじと感想~現代にも通じる名著!人間道徳の本質と共感する心を考察!

人間道徳の本質は何なのか。そしてそこにおいて大きな役割を果たす共感とは何なのか。

アダム・スミスはこの著作で明らかにしていきます。

私がこの本を読んで驚いたのはアダム・スミスの観察力の鋭さでした。

読んでいて思わず「よく観てるな~この人は」とうならざるをえない場面が何度もありました。

今回の記事ではずいぶん「驚いた」という言葉を使ってしまいましたが、仕方ありません。実際この本を読んで私は驚きっぱなしだったのです。それだけこの本の衝撃は大きかったのです。

これは名著です!ぜひ読んで頂きたい作品です!おすすめです!

関連記事

あわせて読みたい

クリストファー・ボーム『モラルの起源』概要と感想~道徳、良心とは何なのか。進化の過程で見る人間の...

人間の道徳とはそもそも何なのか。利他的行動の源泉とは何なのか。裏切り者を見分けたり対処する方法はどんなものがあったのか。どれも刺激的なテーマです。

本書ではこれら刺激的な命題をチンパンジーの研究や狩猟採集社会のフィールドワークによって得られた知見によって考察していく素晴らしい名著です。

あわせて読みたい

堂目卓生『アダム・スミス』あらすじと感想~「見えざる手」の誤解を解くおすすめ参考書

この作品はスコットランドの経済学者アダム・スミスの『道徳感情論』と『国富論』についての参考書です。

アダム・スミスといえば「神の見えざる手」で有名です。

しかしこの「見えざる手」が通俗的な理解では誤解されているというのがこの本で学ぶことができる最大のメリットです。

アダム・スミスが『国富論』で本当に言いたかったのは何だったのか。それをこの本でじっくりと見ていくことになります。

あわせて読みたい

世界一周紀行~世界の宗教と歴史を巡る旅―僧侶の私がなぜ旅に出たのか

私は2019年3月末から80日をかけて13カ国を巡る世界一周の旅に出ました。 そのルートはタンザニア→トルコ→イスラエル→ポーランド→チェコ→オーストリア→ボスニア・ヘルツェゴビナ→クロアチア→イタリア・バチカン→スペイン→アメリカ→キューバです。 この記事では私がなぜ世界一周の旅に出たのかをお話ししていきます。

あわせて読みたい

タンザニア旅行記おすすめ記事一覧~人類発祥の地を目指して僧侶が行く!【僧侶上田隆弘の世界一周記】

2019年3月26日から始まった私の世界一周の旅。

その記念すべき最初の国はアフリカのタンザニア。

私の目的地はオルドバイ渓谷。

人類発祥の地と呼ばれるこの景色をどうしても観たくて私は旅に出たのでありました。

宗教とは何かという問いは、人類発祥の歴史と切り離すことができない。

それを知った時の衝撃はその後の私にとてつもない影響を与えることになりました。

タンザニア編で語られることは宗教と人類の進化の歴史へと目を向けた記録です。

あわせて読みたい

ニーチェおすすめ作品7選と解説記事一覧~ニーチェは面白い!哲学だけではなくその人生、人柄にも注目です

ニーチェの哲学書と言えばとにかく難解なイメージがあるかもしれませんが、それでもなお現代まで多くの人に愛され続けているのも事実です。難解なだけでなく、やはりそこに何か読者の心を打つような強いメッセージがあるからこそ多くの人に読まれ続けているのだと思います。

今回はそんなニーチェの哲学書の中でも私がおすすめしたい7つの作品とニーチェに関する興味深い解説をまとめた記事をいくつか紹介していきます。

あわせて読みたい

松木武彦『人はなぜ戦うのか 考古学から見た戦争』概要と感想~戦争は人間の本質なのか。考古学的視点か...

「人間はなぜ戦うのか」

私達の生きる日本においては「縄文時代までは戦争がなかったが弥生時代になって稲などが保存されるようになり、そこから富の収奪のため戦争が始まった」という説がよく語られます。

本書ではこの「常識」と言えるほど人口に膾炙したこの説について考古学的知見から検証を加えていきます。

あわせて読みたい

リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』概要と感想~人間存在の根源を問う刺激的な名著!

私達ひとりひとりの基となっている遺伝子・・・。

知っているようで知らないこの遺伝子の仕組みについてドーキンスは次々と刺激的な説を提唱します。

専門的な内容を語りながらも多くの人にインスピレーションを与えたこの本はやはり名著中の名著であることは間違いありません。

コメント