富樫耕介『コーカサスの紛争』あらすじと感想~チェチェン、ナゴルノ・カラバフ、ジョージアにおける紛争とロシアについて知るのにおすすめ

富樫耕介『コーカサスの紛争』概要と感想~チェチェン、ナゴルノ・カラバフ、ジョージアにおける紛争とロシアについて知るのにおすすめ

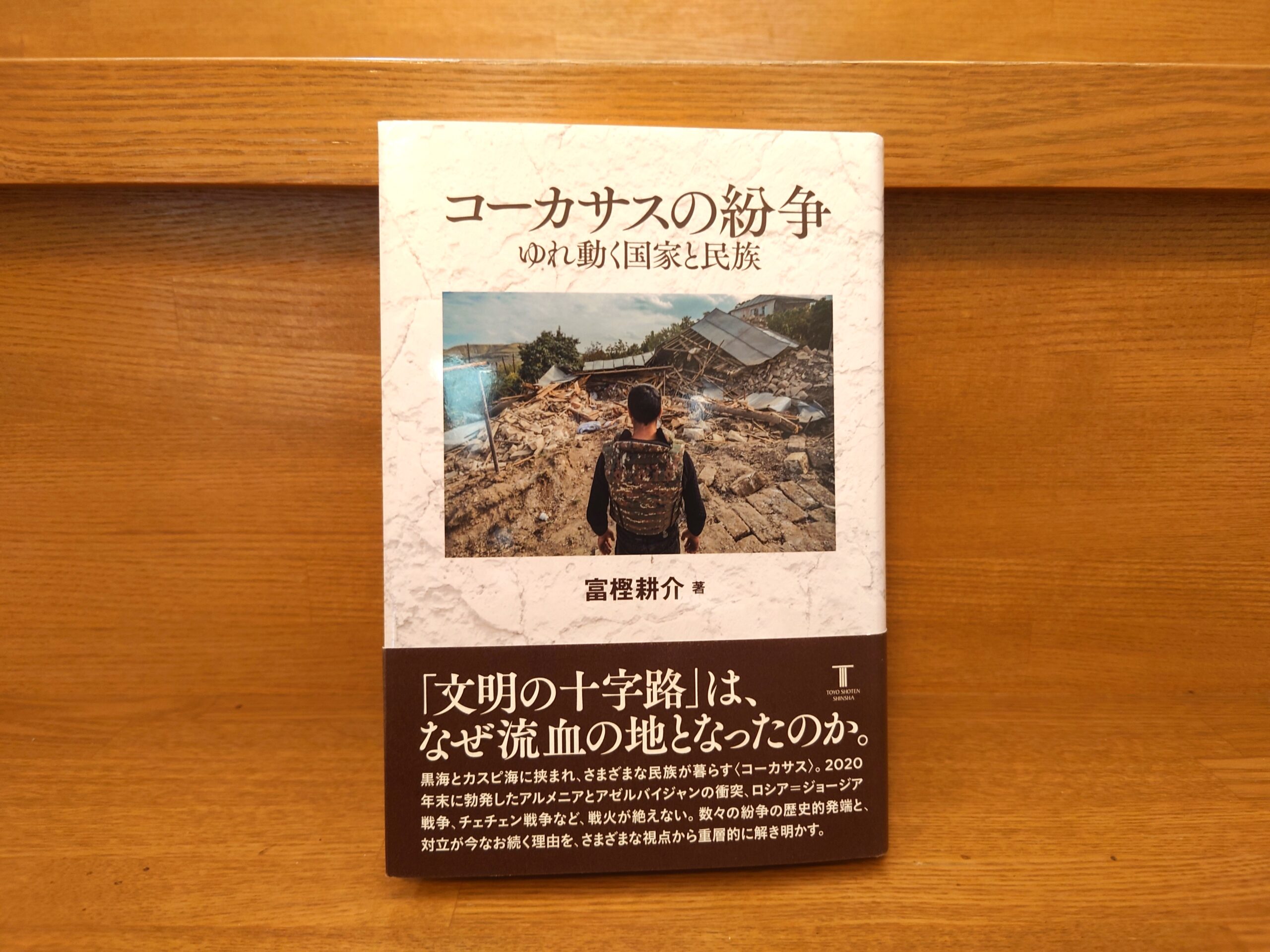

今回ご紹介するのは2021年に東洋書店新社より発行された富樫耕介著『コーカサスの紛争 揺れ動く国家と民族』です。

早速この本について見ていきましょう。

「文明の十字路」は、なぜ流血の地となったのか。

Amazon商品紹介ページより

黒海とカスピ海に挟まれた、アジアとヨーロッパの結節点〈コーカサス〉。

2020年に勃発した、アルメニアとアゼルバイジャンの衝突、ロシア=ジョージア戦争、チェチェン戦争など、常に戦火が絶えない。

本書は、数々の紛争の発端と、対立が今なお続く理由をわかりやすく解説する。

複雑怪奇と言われるこの地の紛争を、さまざまな視点から重層的に解き明かす、決定版。

「地域紛争の増加」が世界で予測される中、本書は「紛争研究の基礎」を学ぶ教科書としても最適。

巻末には、2020年末に再発し、多くの死者を出した「ナゴルノ・カラバフ紛争」の原因と経緯について詳細に分析した「補論」を収録。

この作品はコーカサスと呼ばれる地方で起きた紛争について学ぶのに最適です。

コーカサスといえばかつてはカフカ―スと呼ばれ、ロシアの国民詩人プーシキンやあの文豪トルストイもここに滞在しその圧倒的な美しさに強い影響を受けたと言われています。

さて、この本はコーカサスという、普段私たちがなかなか触れることのない地域の紛争について書かれた作品になります。

著者はこの本の意義について「はじめに」で次のように述べています。少し長くなりますが重要な箇所ですのでじっくり見ていきます。

読者の皆さんは、どのようなきっかけで本書を手に取られただろうか。コーカサスにもともと関心があってだろうか、あるいは、たまたま書店で手が伸びただけだろうか。偶然、本書を取ってみた読者はさっと眺めてみて、「日本にはなじみのない地域のマニアックな話だ」と思ったかもしれない。あるいは、もっと辛辣に「この地域のことを理解することにどういう意味があるのか」と思っているかもしれない。コーカサスに一定の関心がある読者も、本書で紹介されている紛争についてすでに学んだことがあって、複雑でわかりにくいテーマだと感じているかもしれない。本書が難解なコーカサスの紛争をわかりやすく説明できるのかと懐疑的に本書を眺めていることだろう。こうした疑問や問いかけは、もっともであり、本書を多くの人に読んでもらうためには、筆者はまずこの疑問に答える必要があるだろう。

本書は、コーカサスという地域の紛争について様々なデータや資料を用いて多角的に理解しようと試みる本であるが、単に「マイナーな地域の本」に留まらないように努力している。つまり、コーカサスの紛争だけではなく、民族や国家を取り巻く問題一般を考える際の視点も提示している。その意味で本書は、コーカサス地域の理解にしか役に立たないのではなく、現在の国際社会において様々な地域で出現している民族や国家をめぐる問題を理解する際にも役立つことを目指している。

そのために本書では、私たちが自明のものと扱いがちな、民族や国家という概念を多様な観点(たとえば、紛争の当事者―中央政府、分離主義地域、住民、テロ集団、あるいは関係者―第三国や国際社会などの観点)から捉え直し、紛争を理解しようとしている。これは、コーカサス地域の複雑な紛争をめぐる議論が袋小路に入ることを回避するための試みでもある。民族や国家をめぐる問題は、どうしても二頃対立的に、あるいは一面的に捉えられがちである。本書はこの複雑な問題を様々な枠組みや見方からアプローチし直し、再考することで、この問題の先を見通せるようにしたいと考えている。そして、このような本書の試みはコーカサスの紛争に対する新しい見方を読者に提示するだけでなく、他の地域の問題を考える際にも役立つことを期待している。(中略)

本書はミクロな視点とマクロな視点、その両方を大切にしている。これは、筆者自身がこれまでの研究でも大切にしてきたことである。筆者は、地域研究と国際関係論研究という二つの学問領域を横断して研究をしてきた。筆者がチェチェンを始めとするコーカサスを研究しようと志したのは、18年前だったが、当然、日本語で読める文献はほとんどなかった。当時、大学で国際関係学を専攻していたが、そこにはロシアの専門家も在籍していなかった。このため、筆者は大学入学後、自らNGO関係者やジャーナリストと接点を持ち、NGO活動を通して現地に行くなどして、多くの情報を得ようとした。大学院進学後は仙台に行ったこともあり、NGOやジャーナリストとの接点はほとんどなくなったが、現地や現場の情報(自分が直接現地で調査をするということだけではなく、現地発のメディア情報や論文等)を大切にするのは、こうしたバックグラウンドを持つためでもある。

自分が「学びたい、深く知りたい」と思うことに関する文献や情報が限られている時、読者の皆さんならどうするだろうか。その地域に関する情報を直接入手することは困難な場合、同じような紛争を抱えている他の地域に関する文献、あるいは紛争や民族問題に関する理論的文献から得られる知見を用いて自分が関心を持っている地域を理解しようと試みること、つまり演繹的な類推をするという方法にならざるを得ない。筆者もコーカサスに対しての理解を深めるために最初はこのような方法を採用した。そして、これは結果として、狭いテーマに脇目もふらずに邁進すること―こうしたことも時には非常に重要で価値のあることだと信じているが―に満足するのではなく、地域を飛び越えて他研究者と協働することを意識するといった現在の筆者の研究姿勢にもつながっている。

東洋書店新社、富樫耕介『コーカサスの紛争 揺れ動く国家と民族』P1-4

「本書は、コーカサス地域の理解にしか役に立たないのではなく、現在の国際社会において様々な地域で出現している民族や国家をめぐる問題を理解する際にも役立つことを目指している。」

まさにこの作品は複雑なコーカサス情勢を学ぶことで「他の地域の紛争を見る眼」も養うことができる参考書です。

しかもコーカサス地方の紛争はどれもロシアと関わりの深い紛争です。

チェチェンに対するプーチン政権の行動はよく知られていますが、他にも様々な要素でロシアとの緊張関係が続いています。

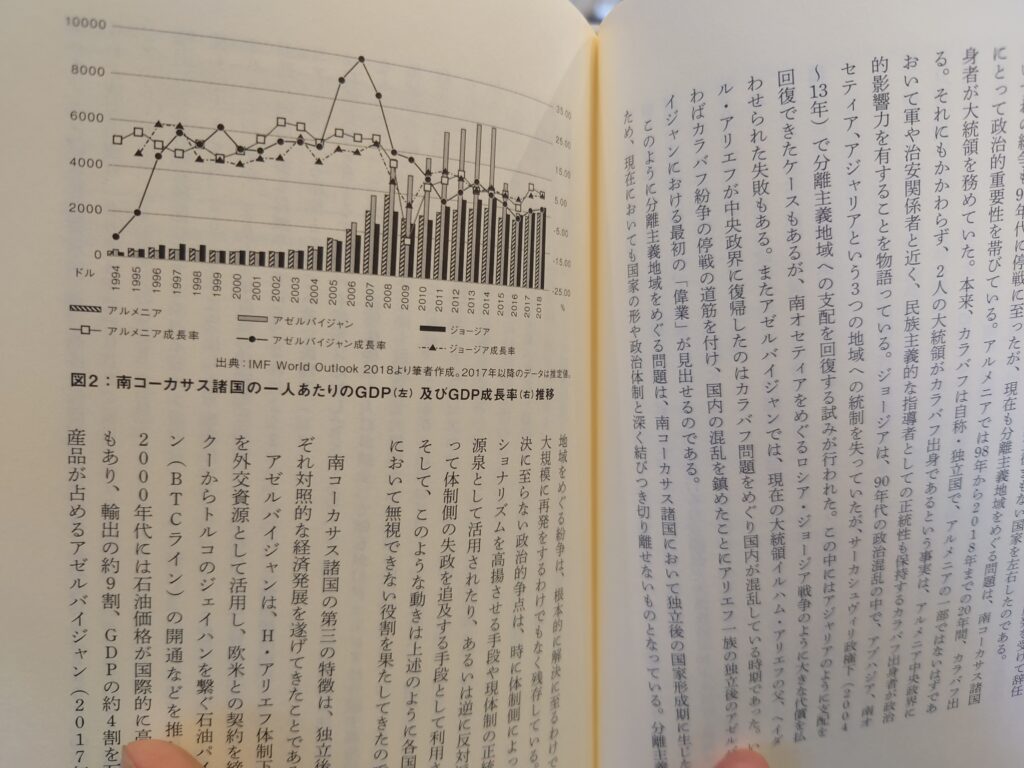

この作品は写真のように様々な図表が掲載されています。データや数字を用いながら現地の実態を見ていくというのは紛争の参考書としてはとてもユニークだなと感じました。わかりやすくてとてもありがたかったです。

チェチェン、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンという旧共産圏の国々の今を知るのに非常におすすめな作品です。

ロシア・ウクライナ戦争を考える上でもこの作品は非常に意義のある参考書だと思います。

ぜひぜひおすすめしたい作品です。

以上、「富樫耕介『コーカサスの紛争』チェチェン、ナゴルノ・カラバフ、ジョージアにおける紛争とロシアについて知るのにおすすめ」でした。

Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

コメント